那些年,“讲故事”的故事

2015-12-02庄大伟

文/庄大伟

庄大伟上海广播电视台高级编辑,中国作家协会会员,著有少儿文学专著一百多本,多部作品获国家图书奖

一个会讲故事的人,在各种社交场合,常常会受到周围人的欢迎。其实,我们都是听着各式各样的故事长大的。下面我来讲几个那些年跟“讲故事”有关的故事。

记得小辰光爹爹经常带我到书场里听书,去的最多的是坐落在西藏中路的西藏书场和四川北路上的红星书场。起先我还听得云里雾里的,慢慢地就听出些味道了,越听越喜欢听。我跟爹爹在书场听过好多古代故事,隋唐、三国、聊斋、包公、济公、岳飞、108将、托塔李天王……多得数不清。讲扬州评话的说书先生有一块惊堂木,讲到要紧关头,“啪”,惊堂木一敲,全场霎拉斯静(很静)。而唱评弹的除了琵琶、胡琴,说大书的都离不开一把折扇当道具,一歇歇当宝剑,一歇歇当马鞭子,邪气(非常)潇洒。不过我不大喜欢听弹唱,要紧关头不是敲惊堂木而是唱上一段,急煞人。听书听得多了,我会讲一口苏州话,苏北话也讲得“呱呱老叫”(很好)。

有时爹爹会带我到茶馆店去听书。我更喜欢在那里听书,一是桌上有瓜子、花生一类小零食吃,二是听得厌气(无聊)了,可以在场子里跑来跑去蛮自由的。茶客们一边喝茶一边听书,侬只要一扬手,在场子里穿来穿去的堂倌,就会朝侬抛来一条热毛巾,揩把脸,邪气适宜。不过姆妈不赞成爹爹带我去茶馆店,她说茶馆店里抽烟的人多,空气不好(我的慢性气管炎不知是不是那时落下的根)。

姆妈欢喜一个人在家里听无线电(收音机)。她常常一边结绒线一边听评弹,脸上一副很享受的样子。我有时也会陪姆妈听听吴君玉的评书、蒋月泉的弹词,也听王少堂、单田芳的评话。后来我发现无线电里还有好多好听的节目。比如《小喇叭》、《星星火炬》常常播送“白雪公主”这类童话故事,播送“小砍刀”这类打仗故事。当然我最喜欢收听的是一档长篇故事连播,每天中午半个钟头。陈醇、郭冰他们讲起故事来可着劲了,绘声绘色,连马蹄声、枪炮声都模拟得惟妙惟肖。听他们讲故事,眼前会浮现出活灵活现的画面,像在看电影,实在是一种享受。

那时中午我们都回家吃饭,我常常一边吃饭一边收听长篇故事连播。记得有一次中午老师上课拖堂,迟放了二十多分钟,我心急慌忙朝家里跑,不料半路上又遇到抢修排水管,道路不通要绕圈子。这时我忽然听到有户人家窗口传出播音员熟悉的浑厚的声音,是陈醇播讲的长篇小说《烈火金刚》。昨天他讲到肖飞去城里买药撞上汉奸,紧张关头时间到了,“后事如何”,今天我得接着往下听。我奔到窗前,探头探脑地寻找着声音。一个老伯伯端着饭碗。我恳求老伯伯让我听听无线电,老伯伯招呼我进去,递给我一只小矮凳,示意我坐下。听完故事,再回家吃饭已经来不及了,我只好调头上课去了。虽然这天我没吃中饭,可肚皮一点也不饿,心里好满足。我分明感受到精神食粮的能量,我深深爱上无线电里的故事世界。

很多年以后,我进上海广播电台当编辑。对于如何把广播稿写得口语化,前辈们告诉我,多去听听评话、说书,这是有道理的。由于我从小就喜欢听书听故事,所以写出来的东西,比较符合广播的要求。这是后话。

我们小辰光流行一首《听妈妈讲那过去的事情》的歌,“汗水流在地主火热的田野里,妈妈却吃着野菜和谷糠……”这是属于忆苦思甜一类的歌曲。某一天班主任突发奇想,给我们出了一道题目:“听爸爸妈妈讲过去的事情”。我估计我妈讲不出什么故事来的,礼拜天就缠着爹爹“讲过去的事情”。爹爹想想讲讲,讲讲想想,讲得七颠八倒的。爹爹在旧社会也是个受苦人,13岁从宁波乡下到上海来学生意。日本人捉老板,老板逃脱了,日本兵就把他们几个学徒抓起来垫刀头,关进了宪兵队。还有国民党时代的“飞行堡垒”(警车),轧户口米,调换金圆券,美国奶粉……我把爹爹断断续续讲的故事,整理成文,交了上去。

没想到老师看后大声说好。她一定要我把爹爹请到班级里来给同学们上一堂回忆对比课。我跟爹爹说了,爹爹搓着双手犹豫起来。不过最后他还是被我硬拖到学校里。教室里同学们安静地等待着。我发现最后一排还坐着好几位其他班级的老师,连校长也来了。我环顾四周,心里热腾腾的。班主任悄悄对我说,要是你爸讲得好,我们还要请他到学校大礼堂给全校的同学讲呢。我心里好开心,这是多么“扎台型”(有面子)的事体。

教室的黑板上写着一行斗大的字:“不忘阶级苦,牢记血泪仇!”在班主任的开场白和同学们的掌声中,爹爹开讲啦!

13岁学生意……捉到宪兵队……“飞行堡垒”……轧户口米……调换金圆券……美国奶粉……爹爹讲讲停停,停停讲讲,40分钟的课,讲了10来分钟就讲完了。看到爹爹“茶壶里煮饺子,有口说不出”的样子,我很尴尬。班主任也很尴尬,爹爹更尴尬。后来班主任恶狠狠地对我说:“庄大伟,你给我吃药!”我有啥办法啦,是爹爹给我吃药。其实我晓得爹爹肚皮里有好多故事,可是他不会卖关子,不会摆噱头,不会渲染气氛,不会不紧不慢地表达。哎,我明白了,一个人故事听得多,并不等于就会讲故事,讲故事是门技术活。

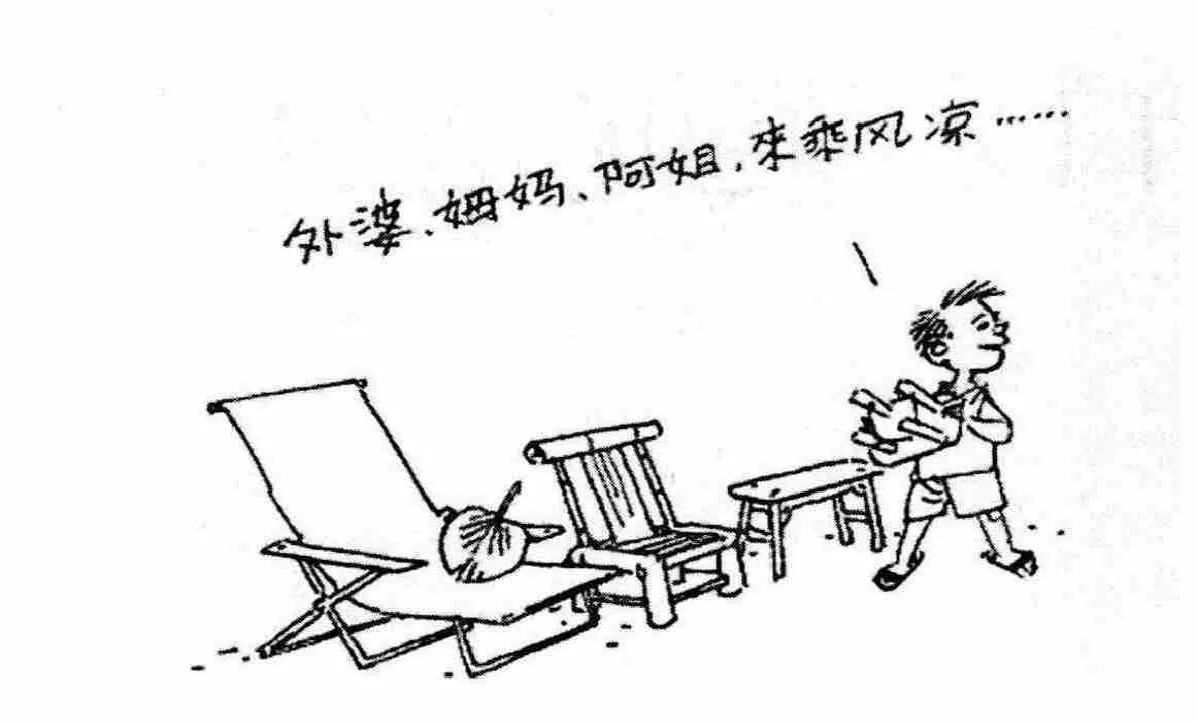

小时候只要有辰光,大家都喜欢聚在一起吹牛皮,男孩子一圈,女孩子一圈,就是下课这么一歇歇辰光,也会聚在一起瞎七搭八地过过嘴瘾。不过最惬意的是晚上乘风凉,那辰光作业已经做完,浴已经汏好,肚皮已经吃饱,大家像是约好了一样,穿着木拖板(那些年流行的用两块木板做成的简易拖鞋),打着蒲扇,来到弄堂口。这里是大家乘凉的好地方,三五成群,这里一堆,那里一圈,在穿堂风的吹拂下,乘乘风凉,吹吹牛皮,交关(很)惬意。

大凡在一个社交圈里,总有一个闲话最多最会讲的唱主角。不是吹,我在圈子里常常是坐头把交椅的。因为我肚皮里故事多,又不像我爹“茶壶里煮饺子”,我只要一出场,小伙伴们都会闭嘴,倾听,听我海阔天空地吹牛皮讲故事。我发现自己有编故事的天赋,故事只要开了头,有时我就会离开“原著”,顺着自己的思路,由着性子往下瞎编。我不怕提问,我能在伙伴们的疑问中补漏洞,贴膏药,绕险滩,穿激流,最后到达胜利的彼岸。

不过有一天我的霸主地位动摇了。那天乘风凉时,我正在讲《巴斯克维尔的猎犬》,大家晓得,这是大侦探福尔摩斯的故事。我正讲到要紧处,隔壁弄堂新搬来的“小老虫”(我只知道他姓陆,由于长得矮小,大家叫他“小老虫”)弯腰屈背地挤进圈来,东看看西看看,一副贼头狗脑的样子。我只当没有看见,继续讲那只猎犬的故事,突然“小老虫”插起了嘴:“侬讲错脱了,猎犬身上涂的不是油漆,是磷。晓得吗?磷在黑夜里会发出亮光的,吓得煞人!”

我脸上一阵发烫,好没面子。“小老虫”显然看过那本《巴斯克维尔的猎犬》,我再瞎讲八讲下去,洋相会出得更大。这不是来砸场子、抢戏吗?我心里很齁(不舒服),干脆掼起了纱帽,说:“今朝我喉咙疼,明天请早。”唉——伙伴们很丧气。不料“小老虫”袖子管一撩,说:“我来讲下去。”他滔滔不绝地讲了起来。讲完了“猎犬”,又讲了福尔摩斯的《四签名》。第二天他带了把折扇,着劲地讲起了福尔摩斯《血字的研究》,一副说书人的腔势。

伙伴们可是“有奶便是娘”,一下子围上了“小老虫”。“小老虫”凭他的讲故事才能,很快就融入了我们的圈子。一些跟我们不是一个圈的女孩,也慕名而来听他讲故事了。他肚皮里的货色多,听起来倒是蛮有滋味。我心里暗暗佩服他,他故事确实讲得比我精彩。有辰光他会添油加酱穿插一些鬼故事。我真不晓得他哪来的这么些鬼故事,什么吊死鬼、僵尸鬼、大头鬼、阎罗大王……吓得那些小姑娘“哇啦哇啦”乱叫。有一次“小老虫”悄悄对我讲:“你讲故事有个毛病,就是讲得太快,恨不得一下子把故事情节统统讲给人家听。其实这是讲故事的大忌,你要不慌不忙,笃悠悠地讲,摆摆噱头,卖卖关子……”他一本正经地讲着,我认真地听着,句句入耳。后来我知道“小老虫”的父亲是个说书先生,怪不得他这么会讲故事。

讲故事确实是门技术活。

我是67届的,1968年底进工厂当了学徒工。“小老虫”是68届的,“一片红”,到江西插队落户去了。我们俩很少有机会见面,后来就失联了。不过那些年他的音容笑貌,至今我还历历在目。想必他如今依然是个受大家欢迎的人,会讲故事的人往往有好人缘,这是我的直觉。

我在厂里人缘就不错,我人热情,会讲故事。下班回家,乘风凉的辰光,我周围仍旧会围上一大帮大人小孩,听我海阔天空地吹牛皮讲故事。不过帝王将相、才子佳人、福尔摩斯、斯巴达克斯的故事不能讲了,鬼故事更不能讲。“文化大革命”当中,书场都关掉了。无线电里除了播放样板戏,就是两报一刊社论。不过我看过曲波的长篇小说《林海雪原》,样板戏《智取威虎山》是根据《林海雪原》改编的,我讲讲《林海雪原》总可以的。我从“夜审一撮毛”讲起,一天讲一段,“上山打老虎”、“舌战小炉匠”、“奇袭狼虎窝”,还有“许大马棒和蝴蝶迷”、“白茹的心”,一个一个往下讲,大受欢迎。我的名气越来越响,来听我讲故事的人越聚越多。听说里弄里的工宣队还打算专门让我到“向阳院”去讲革命故事。

讲完了《智取威虎山》,接着讲《红灯记》。那天我喝了几杯啤酒,头脑有点发热,讲到“赴宴斗鸠山”那一节,我借题发挥起来:“李玉和赴宴斗鸠山,一开始就准备在气势上压倒鸠山,他没讲上两句闲话,就跟鸠山比赛喝老酒。鸠山喝一杯,李玉和就喝三杯,鸠山喝四杯,李玉和就喝八碗,鸠山喝九碗,李玉和就……”我正这么信口开河地乱吹着,突然看到爹爹挤进人群,铁青着脸,一句闲话也不讲,抓住我的手腕就往外拖。

我好没面子,胸闷得很。爹爹一直把我拖到没人的地方,压低嗓门,咬牙切齿:“侬是在寻棺材睏呀!”他把我拖到阅报栏前,“你看看报纸上是怎么说的!”在昏暗的路灯光下,我隐隐看到,“谈元泉、洪富江借讲革命故事为名,竭力歪曲、丑化杨子荣的英雄形象,严重破坏革命样板戏,在群众中造成极为恶劣的政治影响。”我背脊上一阵冷汗。后来谈元泉被枪毙掉了,洪富江算是额角头高,判了个死缓,命算是保了下来(1970年4月25日市公检法军管会宣布)。事后我心里一直“搭得动”(紧张),幸亏爹爹来得及时,幸亏我没有到向阳院去“放毒”,幸亏那些乘风凉的小赤佬阶级斗争觉悟不高,幸亏没有被工宣队听到……要晓得,那些年丑化样板戏是要吃官司掉脑袋的。真是吓煞人!

从那天开始,我就不大出门乘风凉了。

粉碎“四人帮”后,“文革”中被停刊的《儿童时代》、《少年文艺》等少儿报刊陆续复刊,我凭借着过去“讲故事”的经验,懂得点人物性格塑造、矛盾冲突设置,懂得点开门见山、起承转合,开始儿童文学创作,陆续在少儿报刊上发表了几十篇小说、童话、故事。1984年初,我凭借着一大叠发表作品的样报样刊,应聘考入上海广播电台,当上了少儿节目的编辑。我认识了陈醇、郭冰等过去只是在无线电里听到声音的播音老师,有机会跟梅梅、陈燕华、豆豆合作。

记得进电台第一年,为了尽快熟悉节目对象,领导让我先去学校走走。在一个辅导员座谈会上我听到一个信息,《我们一百万》报(红领巾理事会办的一份队报)开设了一个由学生自己参与编故事的专栏,是“接龙故事”形式的,就是后一段故事的开头,要接前一段故事的尾巴往下编。这个接龙故事的总标题叫《海陆空三国大战》,童话体裁,为了让小读者们放开想象,尽情地编故事。

我了解到这个报道线索,很感兴趣。我开始经常跑《我们一百万》报编辑部,了解小读者们的来稿情况,与编辑部的红领巾们一起选稿,商量如何把握故事发展的脉络走向。如今我还清晰地记得,《海陆空三国大战》的小主编是万春街小学的杨碧红。这个“接龙故事”的设想是她出的主意。我很快就跟红领巾们交上了朋友。我每次外出采访,都不忘记带上录音机。我找他们聊天,参加他们的文学夏令营,听他们津津有味地讲述自己编的故事。同时,我也录下了好多生动有趣的素材。有了音响素材,我开始整理文字,撰写报道稿。为了充分表现广播的特点,我在撰写文字稿的基础上,仔细翻听一盘盘录音带,试图从中找出能够表现广播特点的语音和音响。当时没有数码录音,要把多而杂的音响素材,合成到开盘带上,非常费劲。在录音员的指导下,我在操作台上学着自己剪辑合成。由于是自己第一次独立制作节目,我特别的认真,花了好几个晚上,一次次地“返工”,一遍遍地“磨”,从文字到语音、音响、音乐,力求做得最好。制作录音通讯《“接龙故事”的故事》的整个过程,使我初知采制“带响的”学校生活报道必须掌握的ABC。

没有想到的是,当十来分钟的录音通讯《“接龙故事”的故事》在1984年暑假的某一天播出以后,节目组收到了不少来电、来信,称赞这个颇有特色的录音通讯。更没想到的是,领导毅然把我这个新人的作品拿出去评奖,在1985年全国广电学会评奖中,竟然获得全国优秀广播节目一等奖。少儿节目能跟成人节目PK获得一等奖比较少见。同年,这个作品还获得团中央“创造杯”广播大赛的第一名,我上北京中南海怀仁堂领奖。一稿“双奖”,旗开得胜。一种突然降临的成就感和使命感,让我深深爱上了少儿广播节目。屈指算来,我在少儿部做了17年主任,我深爱这段珍贵的记忆。

虽然如今我已离开广播电台多年,但至今一直保持收听故事的习惯(上海电台有个故事频率),听听梁辉、郭易峰们讲讲故事,交关惬意。

旅途中,饭桌上,茶馆里……一个会讲故事的人,总会受到大家的欢迎。

学点讲故事的技巧,有点必要,我觉得。