区域软实力综合评价的实证研究——兼论15个副省级城市的比较分析

2015-11-30郭春燕

郭春燕

(济南大学 管理学院,山东 济南 250002)

“软实力”一词最早是美国哈佛大学教授约瑟夫·奈在20世纪80年代末提出的[1]。在我国,复旦大学的王沪宁教授在1993年发表的《作为国家实力的文化:软实力》一文中首次对“软实力”的特点和重要性进行了阐述[2]。软实力提出之初主要是应用于国家层面的研究,随着研究的深入,对软实力的研究领域越来越广,涉及区域、组织、个人等层面。从我国社会发展的现实来看,各个地区的硬实力近年都取得了长足进步,在此基础上,加强软实力建设水平的研究,提升综合竞争力是各地区政府越来越关注的问题。开展区域软实力的研究,为党和政府相关决策提供参考,有利于加快区域发展,构建和谐社会。

一、区域软实力的相关问题

我国学者对区域软实力的研究始于2006年,自此广大学者从各自的研究领域对软实力的概念、内涵、构成要素、指标体系等方面展开了广泛的研究。比较有代表性的定义来自马庆国、楼阳生(2007)等出版的《区域软实力的理论与实施》一书。他们认为区域软实力是“在区域竞争中,建立在区域文化、政府公共服务(服务制度和服务行为)、人力素质(居民素质)等非物质要素之上的区域政府公信力、区域社会凝聚力、特色文化的感召力、居民创造力和对区域外吸引力等力量的总和”[3],同时指出区域软实力的构成要素包括区域文化、公共管理、人口素质、区域形象。中共台州市委(2006)在文件中指出:“区域软实力是一个地区综合竞争力的重要组成部分,主要表现为区域创新力、凝聚力与影响力,也表现为精神的力量、思想的力量、文化的力量以及环境竞争力和可持续发展的能力。”[4]此后又有多位学者就软实力的相关理论问题进行研究。需要明确的是,区域软实力一词是伴随社会的发展衍生而来,它涵盖的内容会随着社会的变革越来越丰富。笔者认为区域软实力是促进社会可持续发展的一切柔的力量。

对于区域软实力的评价指标体系有代表性的成果有:马庆国、楼阳生(2007)构建了包括区域文化、人口素质、公共服务和区域形象4个一级指标、23个二级指标的区域软实力指标体系[5];龚娜、罗芳洲(2008)构建了包含城市文化、政府管理、开放程度、人力素质、城市形象5个一级指标、17个二级指标、42个三级指标的三层评价体系,并提出运用因子分析法对城市软实力进行综合评价[6];朱孔来等(2012)构建了有6个维度的评价指标体系。构建的指标体系很多,但是笔者认为这些指标体系多数是把区域软实力的来源看成了它的构成要素,实际区域软实力是这些来源产生的结果,因此在构建指标体系过程中,笔者特别深入研究了区域软实力的构成。在对区域软实力的实际测度方面,相关成果较少,许多学者认为软实力是各种无形的力量,是各种非物质要素,难以计量。即使相关测度的结果也是集中在对国家软实力的测度上,与区域软实力相关的测度成果有代表性的有王琳(2008)对港、京、沪、津、穗五个城市的文化软实力进行的评价研究;庄德林等(2010)运用综合经济效益指数法对北京、上海、纽约、伦敦、巴黎和东京6个国际大都市的软实力进行的测评,解析了北京和上海与其他国际大都市在软实力方面存在巨大差距的原因;唐丽艳、张埔境(2010)利用语意评估转换与Choquet模糊积分的方法对区域软实力进行的评价研究;朱孔来等(2012)对山东省17市软实力进行的测度。在已有的评价方法中,主观方法采用层次分析法的居多,客观方法采用较多的是因子分析法,虽然这些方法都能够实现定量化的测度,但是由于方法本身的一些局限性,评价结果或多或少存在一些片面性。笔者在上述研究的基础上,对区域软实力指标体系的构建和测度方法进行了广泛的研究。

二、评价指标体系的构建

(一)指标体系的构建原则

在构建指标体系时注意了以下几个原则:一是代表性,反映区域软实力的指标很多,不可能全部选用,因此所选指标一定是具有突出代表性的,代表了区域软实力某一方面的特性;二是独立性,各指标之间尽可能彼此独立,相互之间相关度尽量小;三是可操作性,所选指标应易于通过统计部门或科研机构获取,对于那些代表性强但是数据无法获取的指标只能放弃;四是可比性,指标的选择应该便于对实证对象的纵横向比较;五是适应性,选取的指标应该适用于对不同地区的评价。

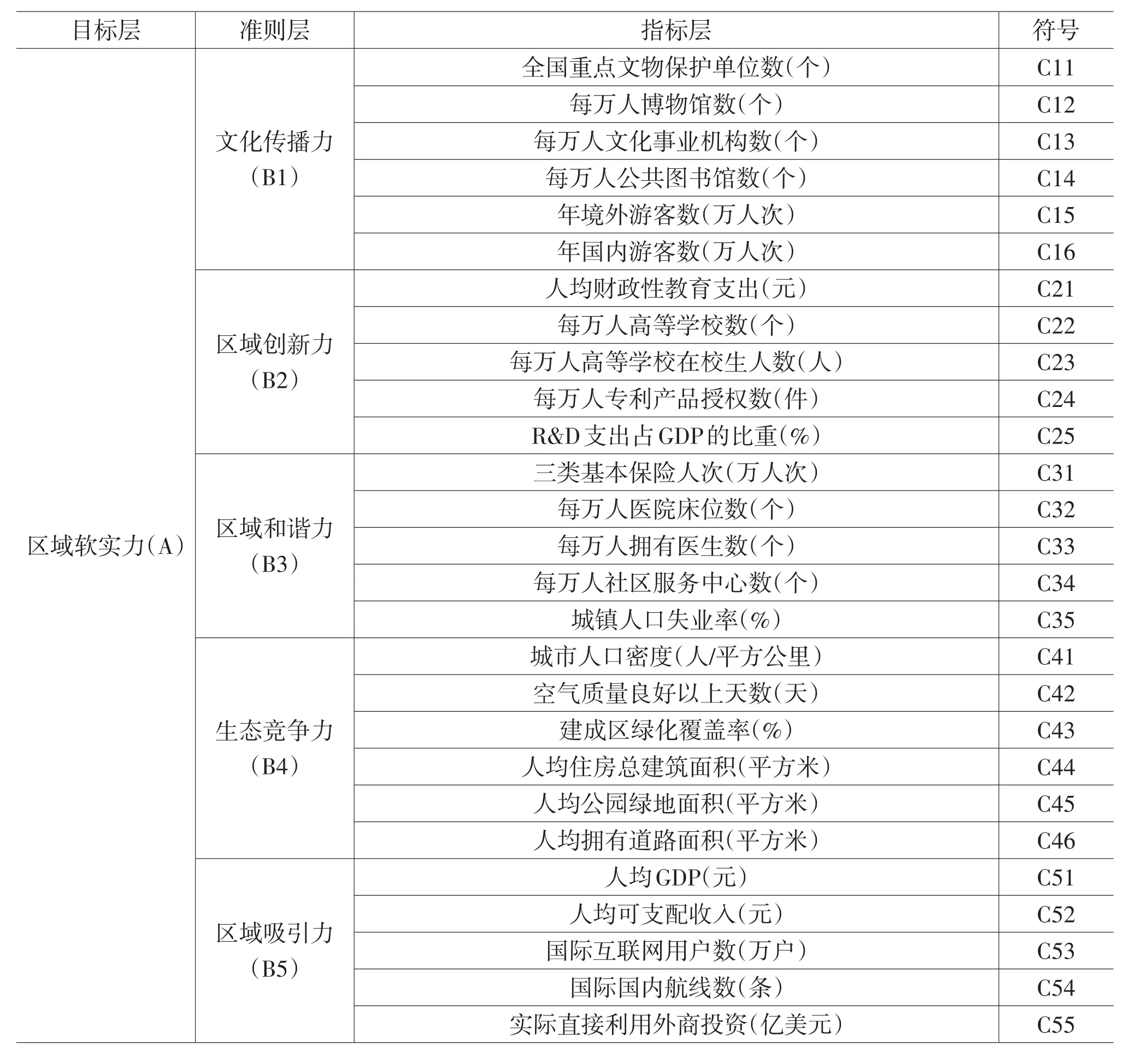

表1 区域软实力评价指标体系

(二)指标体系的构建

依据以上原则及参考其他学者研究成果的基础上,笔者构建了如表1所示的区域软实力评价指标体系。该指标体系共分为三层,目标层是最终评价结果,区域软实力的综合指数,准则层从五个方面反映区域软实力,“文化传播力”注重了传统文化的传承、现代文化的发展及文化的对外交流,全面反映了文化资源的运用与发展潜力;“区域创新力”注重了教育科研的投入、人才素质的培养、创新成果的输出,全面反映了人才发展的条件、储备和发展潜力,是区域创新的力量之源;“区域和谐力”注重了社会保障、医疗、社会关怀、就业稳定性等政府公共服务方面,全面反映了政府的执政能力,是区域和谐发展的保障;“生态竞争力”注重了居住环境、生活环境、生态环境的舒适程度,反映了区域可持续发展的能力;“区域吸引力”注重了区域内的建设和区域间的沟通交流,反映了区域的开放程度和对外吸引能力。

(三)综合评价模型的确定

对于区域软实力的评价是一个多指标综合评价的问题,选择合适的评价方法对评价结果的客观性、准确性意义重大。目前综合评价方法大体分为四类:(1)专家评价法,如专家打分综合法;(2)运筹学与其他数学方法,如层次分析法、数据包络分析法;(3)新型评价方法,如人工神经网络评价法、灰色综合评价法等;(4)混合评价法,是几种方法的混合使用,如AHP+模糊综合评判等。评价方法选择是否合理,对评价结果的科学性具有重要影响。本文在评价方法的选择上,将灰色理论、模糊数学及层次分析法进行了有机结合,兼顾了主客观因素,使评价结果更加具有实际应用价值。

三、15个副省级城市综合测度的实证分析

本次实证研究以15个副省级城市的区域软实力建设水平为例,原始数据来源于2013年国家统计年鉴和15个副省级城市2013年统计年鉴,部分数据通过原始数据计算而得。

(一)评价结果的综合分析

从表2的综合测度结果来看,软实力建设水平位居前列的城市有广州、深圳、杭州、南京,位次靠后的有济南、沈阳和哈尔滨。综合测度的结果不是一个绝对的得分,只是各城市之间比较的一个相对建设水平。从表2来看,15个副省级城市的软实力建设主要具有以下三个特点:(1)地域特性显著,总体上呈阶梯状分布,南方城市的软实力建设水平普遍优于北方城市,软实力建设水平居于前列的广州、深圳、杭州都是位于我国南部,位于后列的沈阳、哈尔滨都是北方城市;(2)两极分化严重,软实力建设水平高的城市发展均衡,在各个单项上的表现都较为出色,软实力建设水平低的城市在各个单项上的得分均较低,软实力水平高的城市在各方面具有明显的优势;(3)个别城市在某单项上具有突出优势,但其他方面建设水平较低,导致整体水平较低,如大连市和青岛市,两者都是沿海城市,自然风光和生态环境舒适,生态竞争力得分较高,但是其他单项的得分较低,所以软实力建设的总体水平仍然偏低。

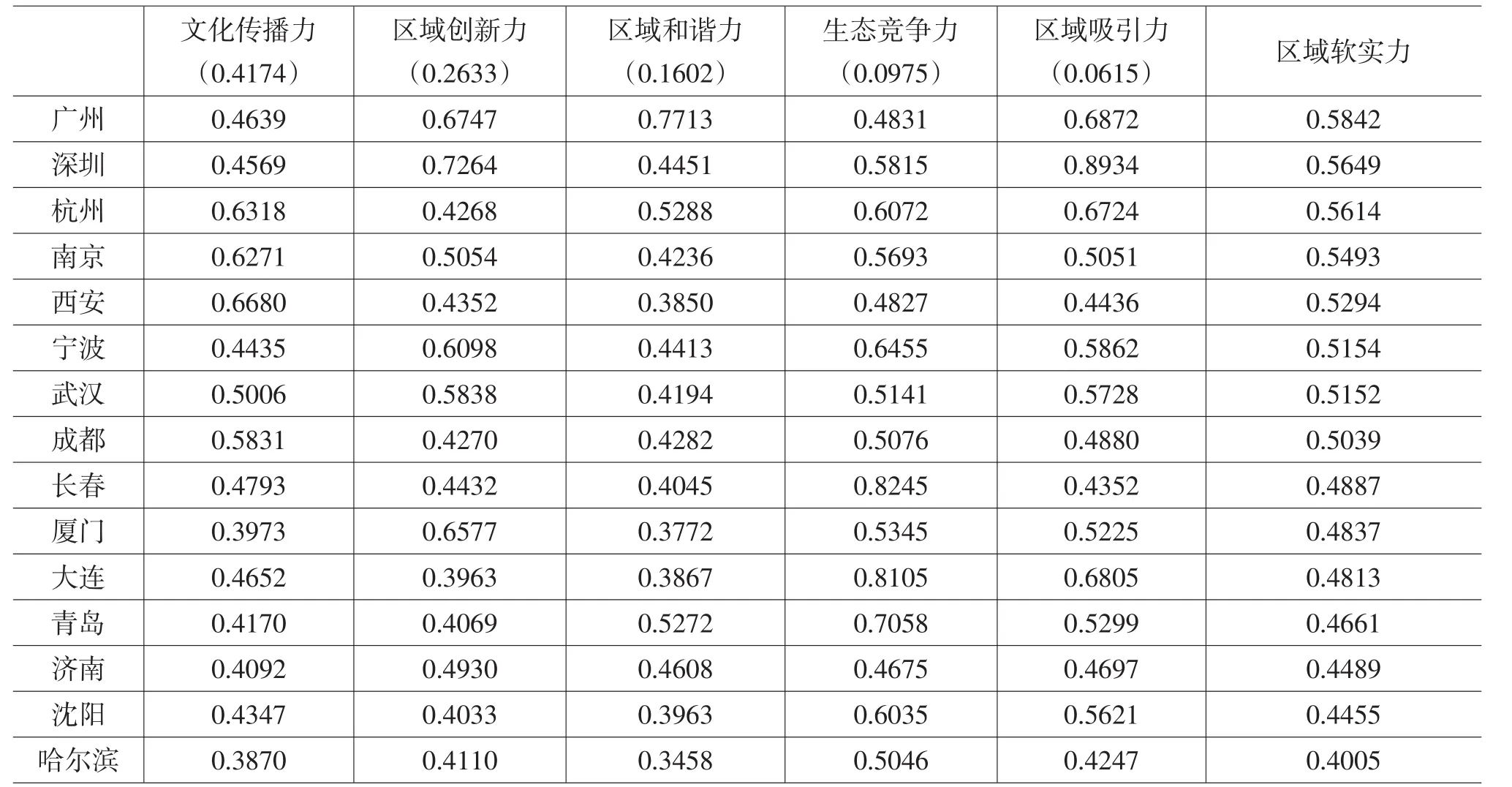

表2 2012年15个副省级城市区域软实力综合评价得分

(二)单项分类比较研究

1.文化传播力

图1 文化传播力与区域软实力比较

从图1来看,文化传播力西安、杭州、南京位于三甲,相较于其他城市具有明显的优势,这和这几个城市悠久的历史、文化传承具有紧密联系,西安、南京和杭州号称“六朝古都”,作为多朝古都,因其特殊的地位,无论经济、政治、文化都曾兴盛一时,极具浓郁的时代特色,与其他城市相比往往体现了同时代最高的水平。当前这些城市深厚的文化底蕴与现代文化的融合通过各种媒介的广泛传播,使其文化产生巨大的对内对外的感染力,通过文化资源的交流有力地提升了区域软实力的建设。文化传播力位居后列的是哈尔滨市和厦门市,厦门市地处我国东南沿海,是我国东南沿海对外交往的重要窗口和基地,近20年国家进行重点扶持,因此发展较为迅速,但作为新兴的城市其全国重点文物保护单位数和博物馆数都较之其他城市明显不足。哈尔滨市由于地处我国北部,冬季气候寒冷,主要以“冰雪”为旅游热点,相较于其他城市多元化的旅游,哈尔滨市的国内外游客数量较少。文化传播力是区域软实力的重要组成部分,是区域软实力的核心推动力,当下文化传播力发展的重点是将传统文化和现代文化有效融合,大力发展文化产业,不仅要吸引外来者参观、学习,而且要让他们形成对本区域文化的价值认同,这些都依赖于文化的有效传播。

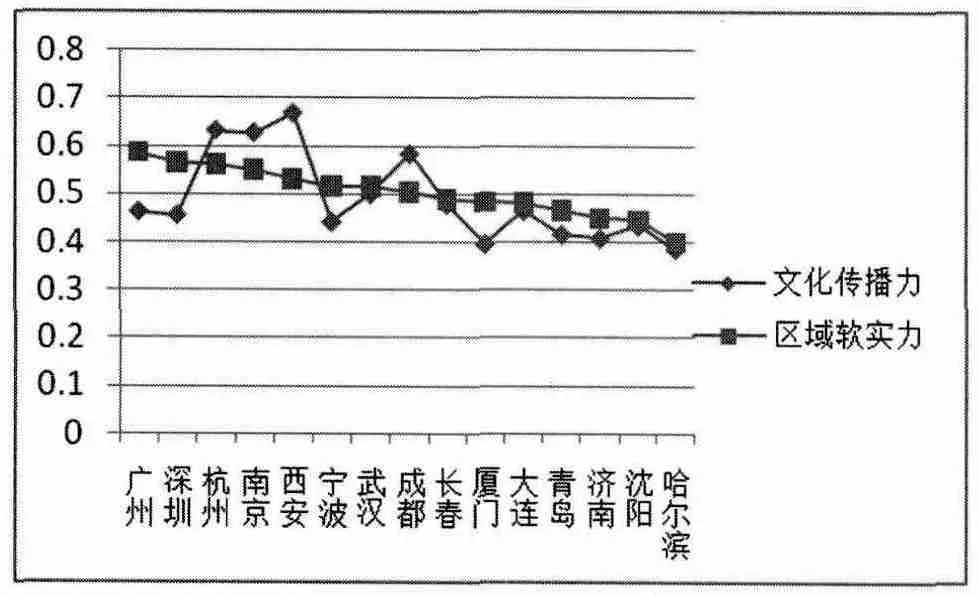

2.区域创新力

图2 区域创新力与区域软实力比较

从图2来看,区域创新力得分较高的是深圳、广州和厦门。这三个城市都位于我国南方,深圳经济技术开发区成立于1996年9月,是国家科技部“建设世界一流科技园区”发展战略的首批试点园区之一。广州高等学校数是15个副省级城市之首,对教育的投入也高于其他副省级城市,深圳和广州的专利产品授权数遥遥领先于其他副省级城市。厦门在国家近些年的大力扶持下,对教育资源、创新项目加大了投入力度。加之这些城市都是我国对外交流的重要窗口,便于与国外先进技术、先进领域的沟通融合,因此其区域创新力水平较高是必然的。而区域创新力水平较低的有哈尔滨、沈阳和大连。这些城市是我国东北三省的城市,东北地区的城市主要以重工业为主,企业规模较大,转型困难,同时与外界的技术交流相对于南方较少,因此区域创新力水平偏低。区域创新力是区域软实力发展的助推器,区域创新力发展的重点是加大对创新力量的投入,努力培养创新型人才,加强国际和国内合作。

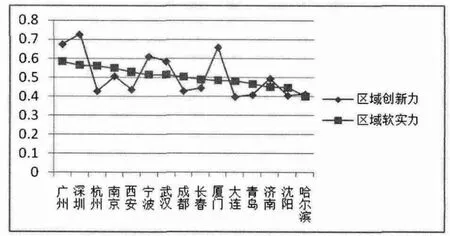

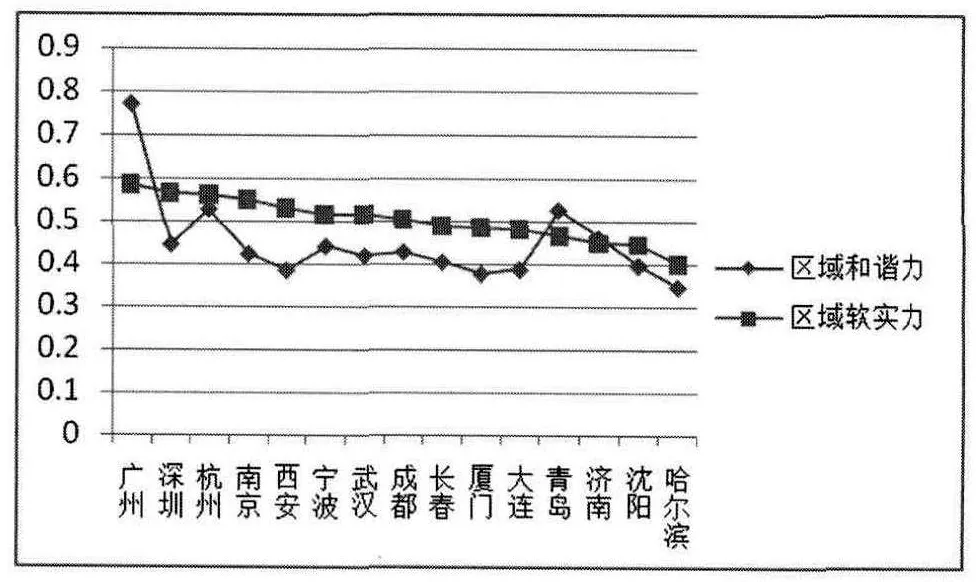

3.区域和谐力

图3 区域和谐力与区域软实力比较

从图3可以看出,区域和谐力得分较高的是广州、杭州和青岛。这三个城市在政府提供的公共服务方面,不管是三类基本保险的参保人次率,还是医院床位数、医生数、失业率等都发展较为完善。人民群众的基本生活有保障,对政府的执政能力就会产生强大的认同感,以及对本地区的强烈归属感,有利于激发本地居民的建设热情,有利于和谐社会的构建。得分较低的是西安市和哈尔滨市,由于地处我国西北和东北地区,受历史环境、自然环境、社会环境以及高技术人员向南部发达城市集中等各种因素的影响,这些城市的公共设施、公共服务发展水平较低,但是对于这些城市来说还具有巨大的发展空间,随着社会的发展、环境的优化、区域硬实力水平的提高,这些城市的区域和谐力也会逐步提高。

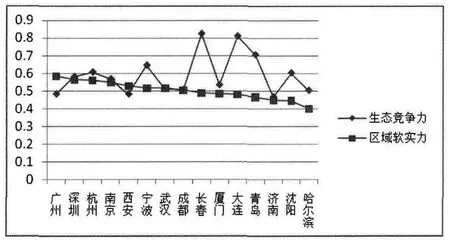

4.生态竞争力

图4 生态竞争力与区域软实力比较

从图4来看,生态竞争力水平较高的是长春、大连和青岛。生态竞争力体现了可持续发展能力,从得分可以看出,在生态竞争力方面,沿海城市优于内陆城市,这和其独特的地理位置有关。生态环境是人类赖以生存的基本条件,近年我国生态环境人为破坏剧烈,受雾霾影响的城市越来越多,生态竞争力得分最低的济南市,2012年空气质量良好以上的天数为208天。如果生态环境不加以治理,听之任之,无异于人类在进行慢性自杀。生态竞争力是区域软实力发展的基石,它对区域软实力的作用是持久深远的,没有生态竞争力的发展,区域软实力的发展则是空谈。还城市一片蓝天,还脚下一片绿色,还子孙后代一份清新,生态竞争力是区域软实力得以可持续发展的根本前提和有力保障。

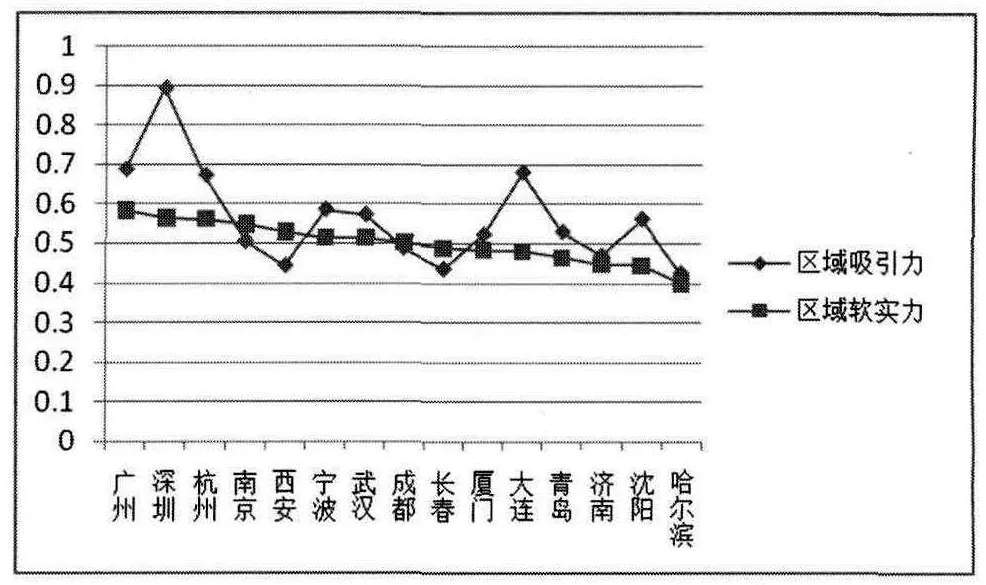

5.区域吸引力

图5 区域吸引力与区域软实力比较

从图5来看,具有较强区域吸引力的城市是深圳、广州和大连,可以看出这些城市基本是发达的南方城市或是沿海城市,无论是人均可支配收入、国际国内航线数、利用外资等方面都居于前列,这有效地促进了区域间的沟通和区域内的融合,增强了区域的吸引力。吸引力较低的城市是西安、长春和哈尔滨,主要是我国西北或东北地区的城市。长春市2012年实际直接利用外资仅为8.5亿美元,大连市2012年实际直接利用外资为123.5亿美元,仅此一项长春市就远远落在了后面。利用外资情况很大程度上反映了一个城市的对外吸引力。区域吸引力是区域软实力发展的加速器,能够在硬实力的基础上,加快区域软实力的发展。区域吸引力要经过长期的积累,是一个自我价值不断提升的过程,达到一定高度才能产生强大的吸引力。因此区域吸引力的建设是一项艰苦的工作,需要几代人甚至十几代人的不懈努力。

[1]Joseph S.Nye Jr.Bound to Lead:The Changing Nature of American Power[M].NewYork:Basic Books,1990.

[2]王沪宁.作为国家实力的文化:软实力[J].复旦大学学报(社会科学版),1993,(3):15—32.

[3]秦琴.区域软实力研究述评[J].商业时代,2012,(31):126—128.

[4]马庆国,楼阳生.区域软实力的理论与实施[M].北京:中国社会科学出版社,2007.

[5]唐丽艳,张埔境.基于模糊积分的区域软实力评价研究[J].价值工程,2010,(1):15—17.

[6]Pippa Newman.Summary of Presentation[Z].The Institution of Electrical Engineers,1999.