朦胧诗价值再认识

2015-11-28王干

王干

朦胧诗价值再认识

王干

对很多事物的认识需要时间,时间最公正,时间能抹平很多的东西,时间也能让很多的事物显现出来。多年之后,我们再来看待朦胧诗的价值和意义,或许会客观些、或许会准确些。三十多年前,我们陷入对朦胧诗的争论,争论朦胧不朦胧的问题,争论看得懂看不懂的问题,当时舒婷曾经貌似狂妄说,你现在读不懂,你的孙子就读懂了。舒婷的话,惹怒很多人,如今看来,还是一句大实话。舒婷的诗歌已进入中学教材久矣,没人怀疑中学生看不懂,在大学里,没人怀疑朦胧诗是新时期文学乃至当代文学的经典之作。

关注、研究朦胧诗,是我多年来的一个兴趣和课题,这课题缠绕了我近三十年。从1979年第一次在《诗刊》读到北岛的《回答》开始,我就悄悄地抄写朦胧诗,抄了满满一大本,1985年秋天,我对抄写在笔记本上的北岛诗歌进行研究,写出诗人论《历史·瞬间·人——论北岛的诗》,没想到在《文学评论》上发表。这首先要感谢《文学评论》的编辑刑少涛先生,当时王中枕(现清华大学中文系教授)任《中国》杂志的编辑部主任,想组一篇关于北岛的评论。他正在扬州开现代文学年会,丁帆先生主动向王中枕推荐我的《历史·瞬间·人——论北岛的诗》,便要我从高邮赶到扬州将稿件交给王中枕。《中国》当时以新锐和泼辣著称,我赶到扬州后,没想到王中枕不在房间,和他同住一屋的《文学评论》的编辑刑少涛,和我聊了一会,很感兴趣,就开始看我的稿子。看完之后悄悄跟我说,王干,你把这篇文章给我们吧。说实在的,我当时感到很惊讶,因为当时的《中国》思想比较解放,而《文学评论》学术性更强些,加之我是无名之辈,压根儿就没想到把这篇文章投给《文学评论》。刑少涛鼓励我说,他觉得很好,回去推荐给老杨,如果《文学评论》用了,他和王中枕打招呼。刑少涛在《文学评论》分管现代文学,老杨是《文学评论》分管当代文学的杨世伟,也是一位学识好、敬业精神强的优秀编辑。

稿件寄出之后,很快收到了杨世伟先生的信,他说稿件要用,这让我欣喜若狂。很快又收到了刑少涛寄来的一套《今天》,那天聊天时,我说到研究朦胧诗资料匮乏,连《今天》什么样子都没见过,就拐弯抹角地研究朦胧诗。刑少涛说他的同学那边有一套《今天》,看看能不能借我一用。收到那套《今天》,我如获至宝,研究的热情高涨,从北岛出发,对整个朦胧诗进行了阐释和解读。《文学评论》也在1986年、1987年、1988年先后发表了 《历史·瞬间·人——论北岛的诗》、《辉煌的生命空间——论杨炼的组诗》、《时空的切合:意向的蒙太奇和瞬间隐寓》三篇诗歌论文,而《文学评论》之前很少发表诗歌评论,连续三年发表同一作者的诗歌评论还是第一次。

三十年之后我对朦胧诗的关注依然如故,从今天的角度来看待朦胧诗会发现一些被遮蔽的价值。2008年5月,四川汶川“5·12”大地震,我又重新写作诗评《在废墟上矗立的诗歌纪念碑——论5·12诗潮》,此文发表后,被近十家报刊转载。当时很多人奇怪,你怎么在这么短的时间内,能够写出这样好的文章来,其实我调用的资源全是我研究朦胧诗的成果。只不过地震面对的是物质废墟,而朦胧诗面对的是“文革”十年造成的精神废墟,但诗中对人的呼唤和人道的力量是一脉相通的。也就在写作 《在废墟上矗立的诗歌纪念碑——论5·12诗潮》一文时,让我重新认识到朦胧诗的价值,也意识到当时中断研究的遗憾。

一、最早的历史反思和文化反思

反思文学在新时期文学中扮演着非常重要的角色,现在一般探讨反思文学往往从小说开始,而朦胧诗一开始就是以反思的姿态去对待历史的,尤其是在反思历史时的那种自审意识在今天还具有很强的启迪性。20世纪70年代末期,朦胧诗人肩负着沉重的历史使命感和社会责任感步履坚韧地走上诗坛,他们把诗作为一种手段,一种桥梁,直接秉承“五四”的开放风度与创新意识,使得诗歌具有历史的眼光,大大拓展诗歌的内在空间与外在空间。

北岛

人们在反思十年动乱这一独特的历史现象时,往往满足于起初简单的控拆、痛斥、悔恨、愤激之情,而自审意识的出现,表明他们在沉思,动乱历史的构成不能归结于单方面的作用力,应从历史双向运动观念去剖析这一灾难的出现的多重原因。诗人们的思考伴随着思想解放运动的深入,他们不再孤立地考察这一段奇异的历史表象,而是在一个广阔的历史文化背景之中去显示动乱产生的必然性。从而更深沉地揭示积沉已久的民族文化心理结构,在更高的层次上认识历史表象的实质。当然这样的反思是艰难的痛苦的,不仅反思者自身痛苦而艰难,读者也难以理解。

当江河这样写长城时,人们是多么惊恐:

我把长城庄严地放在北方的山峦

像晃动着几千年沉重的锁链

——(《祖国啊祖国》)

顾城

当顾城这样写长江时,又遭到多少斥责:

戴孝的帆船,

缓缓走过,

展开了暗黄的尸布。——(《结束》)

是的,长城、长江一直是被人们当作中华民族历史悠久和文化昌盛的象征,它几乎像图腾一样深深地烙印在人们的心里,而朦胧诗人违背常理地把它写成“锁链”“尸布”这罪恶和死亡的象征物,岂不是亵渎了中华民族的神圣与庄严?

江河

舒婷

但是,长城、长江毕竟都是符号,可以使它成为民族光荣自尊的象征,也可从使它成为封建文化、陈腐意识的载体,关键在于人们赋以它怎样的情感经验。在很长的一段时间内,人们已经习于固定地静态地单一地理解生活现象,把自己的意识活动限制在固定不变的模式中,稍稍悖于既有的框式便会视为异端,这正是一种封闭性文化心理的反映。其实只要读一读下列的诗句,就会发现这种 “亵渎”的意义。

以太阳的名义

黑暗在公开地掠夺

沉默依然是东方的故事

人民在古老的壁画上

默默地永生

默默地死去

——北岛《结局或开始》

这土地,仿佛疲倦了,睡了几千年

石头在恶梦中辗转,堆积

缓慢地长成石阶、墙壁、飞檐

像香座、像一枝枝镀金的花朵

幽幽的钟声在枝头颤栗

抖落了一年一度的希望

葬送了一个又一个早晨

——江河《祖国啊祖国》

北岛把几千年来的封建社会的漫长历史比作“古老的壁画”,江河则比作“睡了几千年”的“土地”,虽然譬取的物象不同,但他们共同意识的漫长的封建历史所培育出来的文化正是一个摧残生命、扼杀自由的 “死亡文化”,在这种“死亡文化”的窒息下,人民在“禁锢”中“默默地死去”,“希望”和“早晨”被一次又一次地葬送。这种“死亡文化”造就了一种封闭性的文化心理,人民只有沉默,只能沉默。在这样的历史文化和文化心理之下,出现动乱、浩劫,也就不奇怪了。

杨炼的《大雁塔》将大雁塔作为传统文化的象征物,并进行人格化的处理,通过“我”这样一个历经沧桑的“老人”对中国封建社会的历史文化进行沉痛的反思,对这种封建时代文化的死亡气息作了较为深刻的揭露,“我的动作被剥夺了/我的声音被剥夺了/浓重的乌云,从天空落下/写满一道道不容反抗的旨意/写满代替思考的许诺,空空洞洞的/希望,当死亡走过时,捐税般/勒索着明天/我的命运呵,你哭泣吧!你流血吧/我像一个人那样站立着/却不能像一个人那样生活/连影子都不属于自己”。这种对“人的尊严”“人的价值”的呼唤,对自己、对思考的渴望,都表现启蒙时期人本主义的理想。

北岛在反思历史反思文化时常常交换使用两套武器,一是以充满善良愿望的人道主义理想为参照物,去抨击那些非人性、非人道的生活现象和文化心理,另一种武器是萨特存在主义哲学。如果说人道主义哲学侧重从理性的善的方面去进行文化批判,那么北岛在运用存在主义武器时更多的是从非理性的恶的方面去进行文化的否定。在一些诗篇中,他着重抒写人生的荒诞感,现实的可恶的一面,以宣泄动乱淤积心中的愤懑和孤独,“对于世界/我永远是个陌生人/我不懂它的语言/它不懂我的沉默”,“对于自己/我永远是个陌生人/我畏惧黑暗/都用身体挡住了/那盏唯一的灯/我的影子是我的情人/心是仇敌”(《无题》),这种对现实的恶心感,对客观世界的不可知感,对环境的无以名状的恐惧感、迷惘感,对生活的陌生感以及在人与人关系中的孤独感,与萨特小说《恶心》中的主人公安东纳·洛根丁的心态极为相似,这种对人的状况与人与社会关系状况的批判性认识,是对动乱时代以及产生这种动乱的历史文化心理因素的一种否定。“世界小得像一条街的布景”,“那从蝇眼中分裂的世界”等意象也很容易使人想起萨特的 《苍蝇》、《墙》(《间隔》)等作品。

在人类历史前进过程中,人们永远需要对历史进行回首和反思。朦胧诗对历史的反思精神,激发起来的人们的反思意识,也是朦胧诗宝贵的资源。

二、自我和自由的带血呐喊

朦胧诗在当时曾经被指责为 “小我”,小我者,乃自我也。在“文革”刚刚结束的年代里,对历史的发言,也必然要借着历史的名义,借着群体的名义,贸然以个人、自我价值去对抗时代和社会,是不容易被接受的。在那个人没有自由、没有自我、人性被兽性吞没、人的尊严丧失的动乱时代,“人”实质是缺席的,朦胧诗人的旗帜向非人的动乱时代发出抗争和呐喊:“我是人!”“人啊,理解我吧!”。诗中鲜明的流露出人道主义的倾向。他们正是通过这种对人性的诉求,对人的尊严、人的价值的呼唤展开一段“人”的发现之旅,构成了朦胧诗的主旋律。

由于他们的诗和情绪生长在文革动乱的时代,他们的诗表现出不正常的社会对人的种种折射、抽象、异变,渲泄被戕害、被窒息、被变形的苦痛与愤懑,“河水涂改着天空的颜色/也涂改着我/我在流动/我的影子站在岸边/像一棵被雷电烧焦的树”。北岛们是力图恢复人的尊严与价值,因为那个不正常的岁月把人不当作人,以兽道对待人道,以法西斯对待人性,人失落了。北岛们就是要拯救这种失落,呼唤人性的复归与再生。

面对这个非正义非人性的世界,朦胧诗人不能顺从,他们“举起叛逆者的剑/又一次/风托起头发/像托起旗帜/迎风招展”(北岛《岛》)。在这种叛逆精神的驱使之下,朦胧诗人反复选择张志新、遇罗克这些叛逆者的形象作为自己的抒情主人公。杨炼初期诗中也常常出现战斗者的姿态:

就让我最终把这些铸造恶梦的牢笼摧毁吧

把历史的阴影、战争的姿势

像夜晚和黎明那样连接在一起

像一分钟一分钟增长的树木、绿荫、森林

我的青春将这样重新发芽

杨炼把“历史的阴影”与“战斗者的姿势”联系在一起的思考,表现出一种崇高的历史使命感和责任感,而且,在这种“战斗者的姿势”中枯萎的青春将会“重新发芽”,失去的时光将会得到补偿,可见诗人是深明“战斗”的意义与价值的。

杨炼

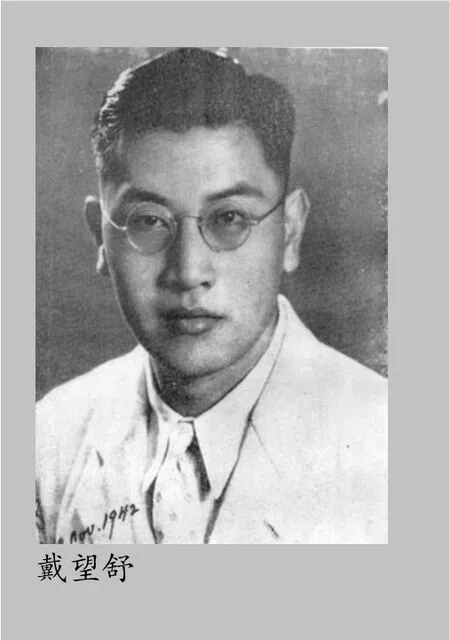

戴望舒

最能代表朦胧诗的叛逆意识与战斗精神的诗章,是北岛的《回答》。十年动乱的世界里,“卑鄙是卑鄙者的通行证/高尚是高尚者的墓声铭”,诗人激烈地呐喊:“告诉你吧,世界,我——不——相——信!如果你脚下有一千名挑战者,就把我算作第一千零一名”。“我不相信”四字,表达了诗人对缺乏人性的世界的叛逆和怀疑。虽然“你”已将一千名叛逆者踏在脚下,但是“我”愿意做“第一千零一名”,这种勇敢战斗的精神建筑于为真理勇于牺牲勇于献身无所畏惧的基础上。“即使明天早上/枪口和血淋淋的太阳/让我交出自由、青春、笔/我也决不会交出你/让墙壁堵住我的嘴唇吧/让铁条分割我的天空吧”(北岛《雨夜》),诗人那种大无畏战斗精神的具体描述,不仅是诗人勇于承担苦难的英雄主义“小我”的体现,更是一种为正义、为真理、为主义不屈的信念,一种有意义的人生价值观的体现。

《今天》创刊号

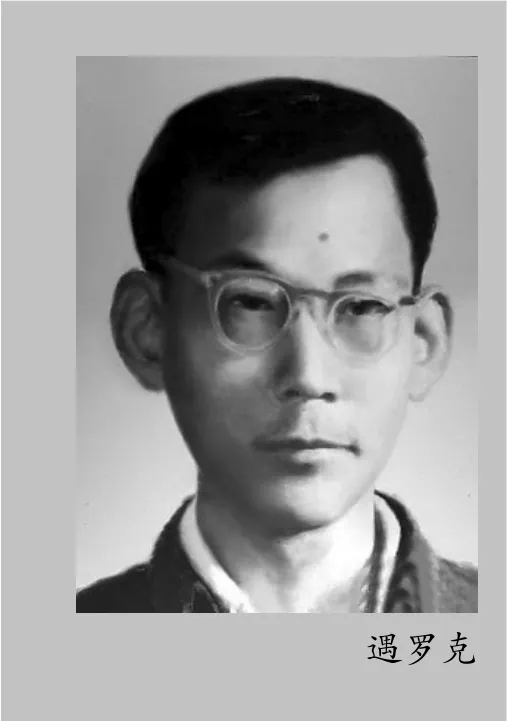

遇罗克

激烈战斗的本质是诗人对人道主义的呼唤,对美好人性的诉求,是“人”缺席之后的回归,这便构成了他们诗中肯定性的主题意象。舒婷说:“我从未想我是个诗人,我只是为人写诗而已”,“我通过我自己深深地意识到:今天,人们迫切需要尊重、信任和温暖。我愿意尽可能用诗来表现我对‘人’的一种关切”,并急切呼唤:“人啊,理解我吧。”杨炼则热情地讴歌道:

我的兄弟们啊,让代表死亡的沉默永远消失吧

像覆盖大地的雪——我的歌声

将和排成“人”字的大雁并肩飞回

和所有的人一起,走向光明

——杨炼《大雁塔》

朦胧诗人力图用“人”作为制高点来建造他们的理想世界,在这个理想的世界里,“心灵不再躲到幕布后面/书打开窗户,让群鸟自由地飞翔/老树不再打鼾,不再用枯藤/缠住

孩子那灵活的小腿/少女们从沐浴中归来/拖曳着星星和辽阔的月亮/每个人都有自己的名字/自己的声音、爱情和愿望(北岛《我们每天早晨的太阳》),这不是一种乌托邦式的空想,是一种对人解放的要求和期望,这是一个自由、活泼、个性充分解放、人与人之间不需要戴面罩生活的世界,这种“合乎自然”“合乎人性”的境地实际呈现出人文主义和启蒙思想的一般理想特征。这种泛人道主义的理想追求在江河那里覆盖面更为广阔:

让光划出影子和光明的界线

让影子渐渐透明在中午消失

我的那些苦闷沉默艰难的年代

消失在欢笑中

我,金黄皮肤的人

和世界上所有不同肤色的人连成一片

把光的颜色铺遍生活

祈求苦难消失、世界大同、人类共同富裕、幸福的良好愿望,虽然未必源于诗人内心的共产主义理想目标,但诗人已经不仅仅为了解救自我和表现自我,不仅仅为了一个“人”,而是从“我”出发,把“我”的命运、灾难、幸福与全人类联系在一起,显示诗人那颗宽阔的人道的深沉的爱的大心。

然而,这种呼唤人、尊重人的主体意向,并不能如期实现,有时现实的距离要大大超过他们的预料,朦胧诗人又必须在渴望建立理想世界时对异化人、遏制人的发展的外在环境进行理性的感情的批判。因此在朦胧诗人创作的晚期,人与环境的对立,人被异化的悲剧感表现得尤为突出。顾城的组诗一扫初期那种人与自然和谐共鸣的浪漫天真气息,而表现出现实是冷酷的,只有人的内心才是高尚美好的存在主义倾向,也表现出诗人一种独善其身、自我完善的宗教品格。这依然是对人呼唤的一种方式。

当然,杨炼把这种人的自觉推向了生命的自觉,把人的呼唤思考推进到另一个广阔的境界,开始从不确定性和抽象性中解脱出来。杨炼这一“推进”,既强化诗的生命意识,启迪、开拓了新一代的思维空间和艺术视野,也从本质上背叛了朦胧诗的内在精气、血质,将朦胧诗度入了一个最终解体的阶段,宣告朦胧诗的群体的瓦解。

三、新的悲剧观诞生

朦胧诗产生于一个悲剧的时代,它笼罩着无可名状而又无法回避的悲剧性气氛。朦胧诗人揭示了那个时代人们的痛苦与不幸,展示了人类在信仰缺失、精神荒芜的世界中追求与幻灭、抗争与死亡的悲剧历程,因此诗中流溢着雄伟壮美的悲剧精神和激昂奋发的理想主义热情,这两股动力构成了朦胧诗的悲剧美学价值。

他们经常选择重大历史题材或历史人物作为诗的主体,将这种悲壮的英雄主义气质表现其中。朦胧诗中,总有一个坚强的或沉思的“战士”的身影,“他”不盲从,甚至有些桀骜不驯,充满悲剧色彩。使我们看到了为美好理想和崇高目的不向命运屈服,勇于向命运抗争的善美人性和顽强抗争的生命力,无不透射出一种崇高美。

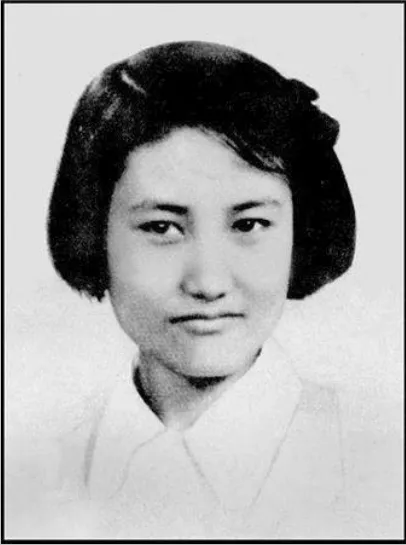

舒婷在《遗产》中以“母亲”张志新的名义叮嘱孩子“爱给你肤色和语言的国土”,“爱给你信念使你向上的阶级”,要孩子继承她“空出来的岗位”,“让所有冲击过我的波涛,也冲击你的身体吧。我不后悔,你不要回避!”另一个气质较为纤细文弱的童话诗人顾城也有着刚强坚毅热爱真理的不屈精神,“虽然,我需要自由/就像一棵草/要移动身上的石块/就像向日葵/索取自己的王冠/我需要天空/一片被微风冲淡的蓝色/让诗句渐渐散开/像波浪/传递着果实”,面对敌人死亡的威胁,“我”坚定地宣告:“不要说了/我不会屈服”(顾城 《不要说了,我不会屈服》)。江河在《没有写完的诗》中则冷静地将“自我”置于那种“死亡”的情境上去思索、去表现英雄主义献身的无畏精神与悲壮气概。在体味张志新那股面对死亡的复杂情感时实际已超越烈士自身的实体,体现出作为江河个体的那种坚毅的孤独感与悲哀感。当我第一次读到“我也站在这群人中/看着自己被处决/看着我的血一涌一涌的流尽”时,我的灵魂颤栗了,仿佛看见自己的灵魂在示众,血在流淌,它使我想起了鲁迅《药》中夏瑜牺牲的场景,虽然这“黑压压”是被“驱赶来的”,但这深重的悲哀与孤独使英雄的亡灵难以安宁,也使“所有的苟活者失去了重量”(韩瀚诗句)。

张志新

穆旦

北岛悼念遇罗克的 《结局或开始》、《宣告》两首诗与江河的《没有写完的诗》互相补充,构成悲壮的英雄主义的完整篇章。北岛在“我”“牺牲”前刹那的勇敢无畏与江河一样充满了角斗士的气质,但“我”似乎更坚信未来,“我,站在这里/代替另一个被杀害的人没有别的选择/在我倒下的地方/将会有另一个站起/我的肩上是风/风上是闪烁的星群,也许有一天/太阳变成了萎缩的花环/垂放在/每个不屈的战士/森林般生长的墓碑前/乌鸦,这夜的碎片/纷纷扬扬”(《结局或开始》),这种为真理献身的行为便显示着庄严的理想主义光辉和一个战士的崇高感。

李金发

绿原

朦胧诗人通过悲壮、雄浑的英雄主义气质,那种愿为真理,为光明,为自由,为理想而献身的热情来体现使命感、责任感、道德感、正义感。共和国初期健康而质朴的教育培养了他们这种单纯的理想主义精神和坚强的英雄主义气质,他们的诗总是闪烁着理想主义的光晕,奏着理想的悲歌、颂歌与挽歌。舒婷歌吟理想不能实现的忧伤,北岛在贬斥动乱景况时总以一种古典的人道的理想进行观照,而顾城那些透明的诗章总将人性的净化与脉脉的田园风光当作最高境界,江河、杨炼则全心倾注于历史与生命的共同实现。

他们在诗中表现理想世界的信心,抒发理想不能实现的痛苦与悲哀,这种情绪互相补充互相撞击,一阴一阳构成诗的悲剧意蕴。较为典型地体现在北岛的 《一切》和舒婷的《这也是一切》中。这本是不可分割的整体,由于理解的差异,人们往往称赞舒婷的《这也是一切》,而批评北岛的《一切》是“怀疑、迷惘、苦闷、颓丧”。

就诗的整体情绪而言,舒婷高昂明朗充满激情,北岛深沉忧郁充满感伤;北岛是以一种否定性的态度来发泄昨天的理想破灭的愤懑,而舒婷则以一种肯定性的情绪来盛赞并预言明天理想一定能实现,“损失”可以补偿,“呼吁”能够得到回响。北岛并不是一个悲观主义者,而是顽强的理想主义战士,他有过“信仰”、“希望”、“欢乐”,但由于热爱理想到极致,而理想又在动乱的岁月被人愚弄、践踏、蹂躏,他忍受不了理想的毁灭的痛苦,便产生“一切都是命运”、“烟云”的偏激之语,实际《一切》是理想主义的悲歌和挽歌。一个真正颓唐、衰退、丧失理想的人根本不会如此忧郁、愤激的,就像不可自拔的情人才会写出“我恨你”这样极端的句子一样,只有理想主义者才会写出《一切》这种独特的诗篇来。舒婷的《这也是一切》中的“一切”并不是北岛过去所曾经相信过的“一切”的重复,这种“肯定”不是对北岛的《一切》简单的纠正,而是在更高的意义上,在承认北岛“一切”的合理性的基础上,重新升扬起理想的风帆。它比之北岛所否定的那一切(过去时)更有力量、更有深度,也许更经得起风暴的摧折,因为“一切的现在都孕育着未来/未来的一切都生长于它的昨天”。当然“未来”也可能出现新的失望,但他们仍然会进行新的否定和新的肯定,这正是理想主义者的循环轨迹,他们无法摆脱那种悲剧性“情绪结”的巨大引力,他们注定要承受痛苦和失望的煎熬。然而“理想使痛苦光辉”,人类的生存本身便是与痛苦作斗争的过程,虽然人生结局最后是悲剧性的,但一生过程却必须是光辉的有生气的,生命的意义也许全在于此。

朦胧诗中这种抗争与超越才是悲剧真正的动情之处,也正是这种对命运的抗争才展示出对人的生存尊严和人格理想崇高追求的悲剧意蕴。

四、文学史的深远意义

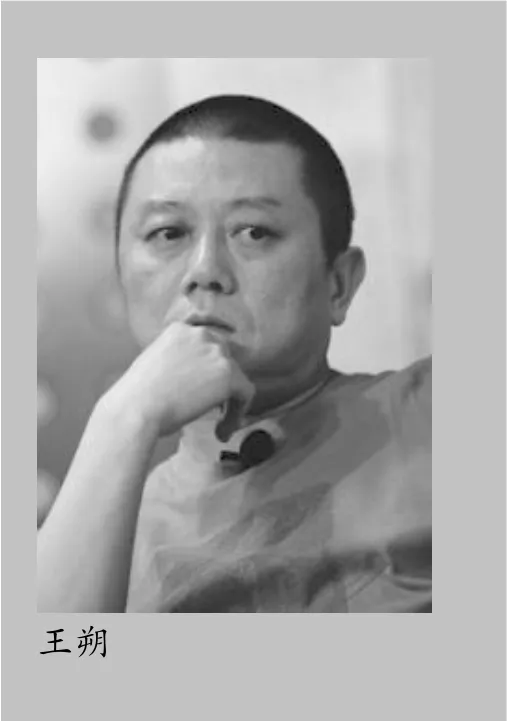

朦胧诗作为20世纪中国独特的精神文化现象,它折射出来的不仅是一代青年的迷惘、思考、觉醒和反抗,还深刻地昭示未来中国文学的精神路径。朦胧诗在当时的价值形态上和“伤痕文学”有某种相似之处,但它所揭示的“伤痕”不是那些具体的表面的伤痕那么具象那么完好,它是抽象的,又是碎片化的,因而朦胧诗和传统的诗歌相比,显得晦涩,显得不完整。读者喜欢它的原因,也在于它的欲说又止,这个“止”不是诗人故意的,而是诗人自然而然的止,因为诗人可能意识到、想象到,但不能也不需清晰的表达出来。当然,这里面也有一个环境的局限,比如当时潘晓是和朦胧诗人密切接触的,她的那篇《人生的路为什么越走越窄》是文革后期很多年轻人的一种心声,但诗歌不能这么直白,诗歌需要很多的意象来诉说,来表达。朦胧诗后期失去魅力,就在于很多的情绪不需要表达,很多的思考不需要象征化地转述,思想大解放,情绪自由的表达,再朦胧就没有意思,就有些作秀了。所以,崔健、王朔开始取代朦胧诗人的位置,崔健的歌在精神上是朦胧诗反抗精神的延续,但直白得多,也口语得多。朦胧诗的一个特点,就是高度的书面化,这是意象的需要,也是造成朦胧的根本原因。而崔健的嚎叫,也意味着精神生态的好转,年轻一代可以自由地直接地发出心声。到王朔的时候,迷惘已经不是时尚,嘲笑迷惘成为时尚。王朔大量的口语,是对朦胧诗的极大消解。这种消解,比于坚、韩东、伊沙等人的口语派诗歌要有杀伤力得多。朦胧诗的语境和启蒙、知识、文化、民主、真理这些80年代的大词联系在一起的,也起过非常重要的作用。作为20世纪80年代初的文学启蒙和文学反思,它的作用超过当时的“伤痕文学”和“反思文学”,它对年轻人的影响直至“新时期文学”终结。

崔健

朦胧诗之所以影响深远,不仅在诗歌界,而且影响了后来的 “现代派”思潮和“先锋文学”思潮。都说诗歌觉醒的最早,至少朦胧诗对新时期文学的影响是带有某种先知性的。当“伤痕文学”仍在计较“文革”对人民的伤害时,朦胧诗将文革废墟对人的精神的磨难用非常唯美的方式进行呈现和解剖,在语言上也与十七年的诗风隔膜深远。朦胧诗是当代中国文学现代派的排头兵,也是先锋派文学的先行者。1982年,当高行健、李陀、王蒙等人在热切讨论“现代派”时,朦胧诗的诗人已经完成了对现代派的转化,并创造出中国特色的现代诗歌,其中一些篇章甚至带有后现代的浓重色彩。比如顾城的《一代人》“黑夜给我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”等等,而北岛最早的中篇小说《波动》也尝试小说的新写法。当然朦胧诗的美学成果后来被先锋派小说家用到了先锋小说的创作之中,苏童、格非、孙甘露、北村等人原先就是写作诗歌出身的,而在它们的小说之中涌动那股汹涌的意象之流虽然不能说直接发源于朦胧诗,但至少朦胧诗为读者对这种新的小说美学的接受做了铺垫工作。王蒙的《杂色》、莫言的《红高粱》、苏童的《罂粟之家》、格非的《青黄》、孙甘露的《访问梦境》都是可以当做朦胧诗来欣赏把玩的。当“诗化”小说成为80年代的一支异趣横生的小说溪流,不难看到朦胧诗的影子在晃动。朦胧诗的影响不仅在文学界,对整个艺术界都发生过作用。《今天》本是一本诗画合刊的民间刊物,对美术界的新潮运动也有直接影响。第五代导演陈凯歌、张艺谋等人早期的作品《一个和八个》、《黄土地》、《红高粱》中,那种对视觉冲击力的狂热追求,可以看做是意象美学的电影尝试。而先锋话剧、先锋音乐也和朦胧诗息息相关。

王朔

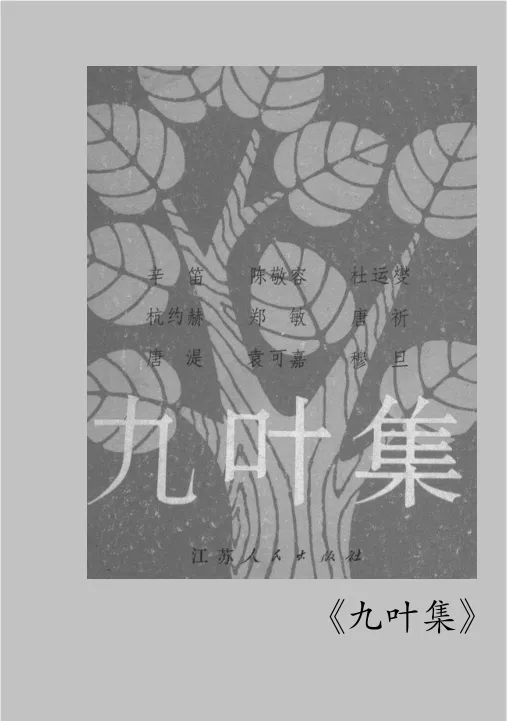

《九叶集》

朦胧诗在拓展汉语的写作空间,在推动中国当代文学走向世界方面也有着不可替代的作用。朦胧诗的一个巨大贡献就是拓展了现代汉语写作的空间,挖掘了现代汉语写作的潜力。朦胧诗虽然受到了西方现代派文学的巨大影响,但在20世纪80年代它在纵向方面连接了五四以来的现代主义诗歌运动,同时也为戴望舒、李金发、穆旦、绿原等十人的作品重新传播提供了好的河床。20世纪80年代的诗歌热,让大量现代诗重新问世,比如《九叶集》的出版,使得尘封多年的诗人在新的时代重新获得生命力。朦胧诗的贡献还在于让中国引起了世界的刮目相看,瑞典皇家学院评委马跃然对朦胧诗歌的推介,和朦胧诗人的密切接触,让诺贝尔文学奖开始关注中国诗歌。以前瑞典皇家学院只是对中国的小说家鲁迅、老舍、沈从文等小说家表示过兴趣,但对中国诗歌的热情还是从朦胧诗开始的,我们不排除这中间可能含有意识形态的因素。随着中国的国门对世界的不断敞开,中国的政治越来越趋向对世界认同时,北岛等人的被反复提名,不仅是对朦胧诗人的尊重,也是对中国汉语的尊重,同时也是对中国这个新兴国家的尊重。虽然朦胧诗不见得是当下中国最好的文学,但至少它率先被瑞典皇家文学院评委们关注,说明中国文学在世界地位的提高。而2012年,莫言获得诺贝尔文学奖,正是这一成果的延伸和扩大。

朦胧诗自身的缺点也非常明显,我曾经说过,“朦胧诗后期失去魅力,就在于很多的情绪不需要掩饰着表达,很多的思考不需要象征化地转述,思想大解放,情绪自由的表达,再朦胧也没有意思、就有些做秀了。”朦胧诗在追求象征、在营造意象群时,强化了语言的密度和抽象性,但当时人内心的冲动淡化时,当诗人情绪被稀释了,当诗人的迷惘被理性完全控制住,朦胧诗的朦胧可能就是为了朦胧而朦胧,为了抽象而抽象,为了象征而象征,语言也好,意象也好,象征也好,都因为内心深处的那股泉涌而具有生命力,如果泉枯了,所有外在的装饰和技艺都显得苍白和做作。朦胧诗的后期常常为这种装饰的苍白而困扰,至于有意去向西方展示中国的“特色”就更让诗歌陷入某种形式的框架,在这样的意义上,朦胧诗在20世纪80年代后期的终结,是自然的,是艺术运动的规律所致。从这个角度来看,朦胧诗的衰败,对我们的今天创作也是具有深刻的启迪和提醒的。

2015年3月17日定稿于广寒居