利玛窦仙花寺建筑考

2015-11-27刘明强

唐 坚,刘明强

(1.暨南大学 重大工程灾害与控制教育部重点实验室,广东 广州 510632;2.肇庆市质量技术监督局,广东 肇庆 526040)

在方济各·沙勿略圣师(Francis Xavier,1506—1552)去世的同年,利玛窦(Matteo Ricci,1552—1610)出生于意大利马塞拉塔(Macerata)城。1582年4 月他自果阿启行,同年8 月抵达澳门[1]1-2。利玛窦被天主教驻澳门总部挑选出来专门学习汉语,他认真研究中国的文房四宝,学习汉字,学用毛笔写字,还研究各种中国典籍;后利玛窦被派管理澳门的新信徒学校[1]151;1583 年9 月初,利玛窦随罗明坚离开澳门的神学院前往肇庆,同月10 号到达肇庆。他们请求当地政府允许神父们修建一栋小屋作为住所以及一座敬神的小教堂[1]160。利玛窦等定居肇庆后,于崇禧塔旁自1583 年建设、1585 年建成第一座教堂(会院)——肇庆仙花寺,这是有文字记载中国内地第一座欧式建筑。

近年,刘明强先生在学界率先对“仙花寺遗址位于崇禧塔东面”的论点予以质疑,提出“现存于崇禧塔西边三十米处的两层楼古建筑就是仙花寺”的新观点[2-5],引起学界高度关注和巨大争议。

仙花寺在崇禧塔的东边还是西边?原建筑物历经431年是否蒙尘流转至今?这些问题在历史学界依然存有争论。本文通过实地实物调研,结合古籍古地图考证,推定崇禧塔西侧某砖砌体建筑年代和欧式古典建筑特征因子,从而确证该建筑即为仙花寺。

一、历史文献考证:肇庆仙花寺位置及建筑特征

(一)仙花寺位置及概况的历史文献考证

关于肇庆仙花寺位置及概况,利玛窦有多处文字谈及。

“建塔(指崇禧塔,笔者注)委员会要求神父们放弃划分给他们的这小块土地,他们认为他们的房子(指传教士寓所,即仙花寺,笔者注)因妨害到整个建塔计划,会引起当地群众的不满。同时他们献出一块离大路不远的土地在花塔(指崇禧塔,笔者注)的左边,其大门可开在花塔的墙外。其实,这正是神父们所希望的。他们早已经买了几间平房,既然他们能保留土地的一部分,他们愿意接受这妥协的条件。因此双方都很满意,再无异议。”[6]133

“我们知道,神父寓所在花塔的左方不远的地方。花塔建造之目的是为附近百姓休闲之用,百姓可以自由出入。由塔上向神父寓所投掷石头,可以说居高临下,百发百中。”[6]142

“寓所完成之后,还是不大,但是不难看。中国人很欣赏。一幢欧式的建筑,与中国式的并不同。又是双层的建筑,一砖一瓦,门窗格式及线条,都很别致。寓所所在之地,使它美上加美。站在门前,可以居高临下,河边码头的建筑物,河上往来的帆船及桨船,以及对面的远山,可以一览无遗。大家都认为它是该地区风景最美丽的地方。”[6]148

“房子本身很小,但很中看。中国人一看它就感到很惬意;这是座欧洲式的建筑物,和他们自己的不同,因为多出一层楼并有砖饰,也因为它的美丽的轮廓有整齐的窗户排列作为修饰。房屋的地点和安置也增添了它的美丽。从这里能看见沿水面上的所有建筑物,河上有各类船只,河那边是整整一片树木繁茂的山峦。那是当地出名的美景又加以欧洲兴起的装束,每个人都想一开眼界。”[1]182

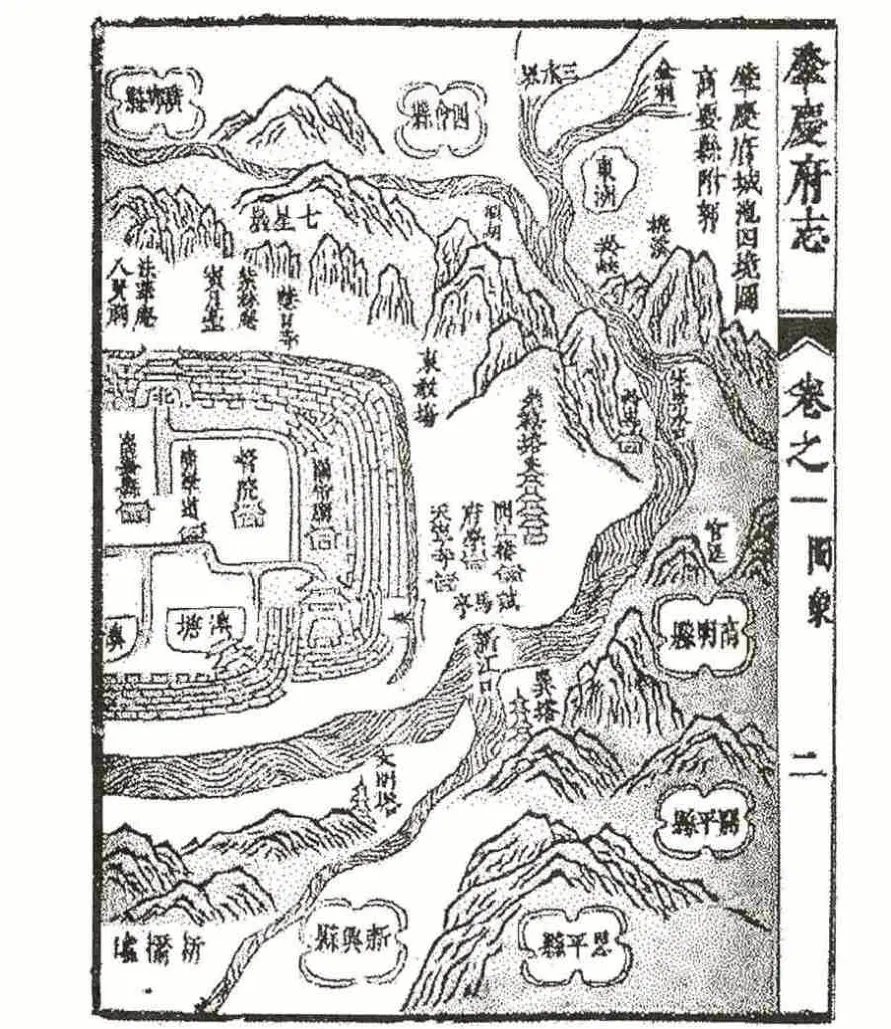

基于以上文献可确证,肇庆仙花寺位于以崇禧塔为中心,“由塔上向神父寓所投掷石头,可以说居高临下,百发百中”为半径之范围内。仙花寺位于崇禧塔“左方”,可在门前望到西江及对岸风景的地方。西江在崇禧塔正南方(图1,地图按正南北偏转约45°所绘,源自1673 年《肇庆府志》卷之一),若仙花寺位于崇禧塔“左侧”,则只可能位于塔的东侧或西侧面江之处。

图1 《肇庆府志》中的崇禧塔

利玛窦在肇庆绘制了中国历史上第一幅中文世界地图,利玛窦若是以通用的“上北下南,左西右东”制图规则来描述方位,那么,崇禧塔“左侧”即为西面;另有西洋传教士在中文《肇庆府志》(1673年)图像上标示了教堂十字架于崇禧塔西(图2,图片由意大利建筑师马方济先生提供),图像显示,仙花寺位于崇禧塔“左方”(西侧)面江之处,相隔一幢建筑(可能因不识中文,或是未合地图比例),但这一观点尚未得到确证。

图2 西洋传教士在《肇庆府志》上标示的教堂十字架

1584 年11 月,利玛窦的上司、澳门会院院长卡布拉耳神父(P.Francesco Cabrale)经肇庆官府批准,前来肇庆看望利玛窦等神父。1584年11月30日卡布拉耳神父离开肇庆回澳门,1584年12月4日卡布拉耳神父回到澳门。1584 年12 月4 日卡布拉耳神父写信给上司、远东视察员范礼安神父,报告肇庆之行,其中写道:

“神父们盖房子的地方,也是非常合适的,因为它不在城中,而在近郊,位于一条河流之畔,林木茂盛,鸟语花香,倍感清凉之感,真是一座理想的房舍庭园,所以外来的官员无不参观钟塔(指崇禧塔,笔者注)与神父的住宅(指传教士寓所,即仙花寺,笔者注)。这房子是用砖块与石灰所造成,约有十八平方公尺,其型式为中西合璧。两面下方都有厅堂,为现在已足够使用,将来还可增加。在门的进口处,设有阳台,跨于小河之上,颇为凉爽。由于地点狭小,无处设置教堂(此处可能翻译或表达错误,应为圣坛,笔者注),将来若有需要,只希望天主降福,不待二、三年,能有他人来经营,我希望别位神父再买一些平房,与我们现有的房舍连接起来,那可能要花费几十两银子。若能如此,我们未来的房舍就绰绰有余了,并且还能修一座花园。”[7]

卡布拉耳神父对仙花寺的记述与利玛窦所述基本一致。

(二)基于“礼制”印证仙花寺位于崇禧塔西

《肇庆府志》《高要县志》记载了与仙花寺同时期建造的、处于仙花寺近旁的物体及建筑,却没有仙花寺本身的任何记载。

1.明万历《肇庆府志》第二十一卷“外志附寺观”载有知府王泮建于万历十四年(1586 年)的文昌祠(即王公祠后殿、崇禧塔西侧)。

2.崇祯《肇庆府志》记载:

石顶岗,巨石浮出水际都城第二重下岗也,万历十年(1582年)知府王泮建崇禧塔其上。

崇禧塔,在城东三里小市顶,万历十年(1582年)知府王泮建。

文昌阁,在崇禧塔旁,万历九年(1581 年)知府王泮建。

文昌祠,万历间副使王泮又建于石顶岗。

王公生祠,为纪念副使王泮而建,有按察使李学一记,载“艺文”。

刘公生祠,在崇禧塔之东,祀都府刘公继文,万历十九年(1591年)建。

3.道光《肇庆府志》里的肇庆府城图,清楚地标示出建在石顶岗上的崇禧塔和王公祠的位置,王公祠位于崇禧塔西侧。

4.广西副使李学一于万历十六年(1588年)撰写《王公生祠记》,详述了王泮功绩。由于王泮反对为其本人建造生祠,因此直到1588年王泮升任湖广参政时,肇庆的百姓才在文昌祠的前堂建造王泮生祠来纪念他。

5.道光《肇庆府志》记载:“刘公祠,在崇禧塔东,为督府刘公继文建。”又宣统《高要县志》记载:“刘公祠,在崇禧塔东,为刘继文建,今废。”[8]21

《周礼·考工记》记述了周代王城建设的空间布局:“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市。市朝一夫”。这种空间布局“礼制”影响了中国传统建筑中“一正两厢”“堂屋—厢房”的布局模式。基于“坐北朝南”的方位观念,其空间秩序为居中第一、东方(左方)次之、西方(右方)再次。

文昌阁、文昌祠、知府王公生祠在西(崇禧塔西侧),督府刘公祠在东(崇禧塔东侧),符合礼制。仙花寺为西来“天竺国僧”寓所,若建于东侧则违反空间布局的礼制。因此,基于礼制,官府断不会允许其建于东,而只会允许其建于文昌阁、文昌祠、知府王公生祠西(崇禧塔西侧)。

(三)比对欧洲、澳门同时期建筑

利玛窦在文献中多次描述了仙花寺的建筑造型,“一幢欧式的建筑,与中国式的并不同。又是双层的建筑,一砖一瓦,门窗格式及线条,都很别致”;“房子本身很小,但很中看。中国人一看它就感到很惬意;这是座欧洲式的建筑物,和他们自己的不同,因为多出一层楼并有砖饰,也因为它的美丽的轮廓有整齐的窗户排列作为修饰。”

在欧洲,1580年代的建筑风格为文艺复兴风格(Renaissance),其特征为古典的复兴、人性的回归,兴起于1400年代之意大利;文艺复兴建筑在结构原理上脱离哥特风格,转而追求古罗马结构造型和古典的协调比例[9]35。其后,自17 至18 世纪出现了巴洛克(Baroque)建筑风格,“巴洛克”一词来源于葡萄牙语“barroco”,意谓“畸形的珍珠”,带有贬义色彩。“巴洛克风格若为畸形的珍珠,那么非畸形的珍珠就是文艺复兴风格”,“巴洛克风格可以认为是文艺复兴风格的扩大变质,其建筑特征为在平面和立面使用椭圆弧和复杂的反转曲线,附加过剩的装饰。”[9]39-40

利玛窦所描述的仙花寺建筑风格显然是文艺复兴式而非巴洛克式;而且从年代上分析,1580 年代的欧洲也正处于文艺复兴风格时期。

1580 年代澳门建筑,今未考得实物留存。但《1590 年澳门城市图》[10](图3,Theodore de Bry 绘)及《1635 年澳门要塞图》[11](图4,P.B.de Resende 绘)等历史图像记录了当时的澳门建筑样式。其西洋建筑风格均为文艺复兴式而巴洛克式尚未出现,建筑形式多为三角形屋架硬山坡屋顶,具有和谐典雅的立面风格,这也与当时欧洲的总体风尚相吻合(此时欧洲处于文艺复兴后期)。

比对欧洲及澳门同时期建筑风格,利玛窦仙花寺建筑形制与之吻合。

图3 1590年澳门城市图

图4 1635年澳门要塞图

(四)历史文献考证结论

1.位置:肇庆仙花寺位于以崇禧塔为中心,“由塔上向神父寓所投掷石头,可以说居高临下,百发百中”为半径之范围内。仙花寺位于崇禧塔“左边”,可在门前望到西江及对岸风景的地方。西江在崇禧塔正南方,则仙花寺位于崇禧塔东侧或西侧面江之处。

2.规模:“还是不大”,“双层的建筑”。

3.样式:当为文艺复兴建筑风格。

4.结构:“砖块与石灰所造成”。

5.材料:主要为“砖数千块,木材若干”。

二、实物详考:现存二层砖砌体欧式古典建筑实地调查

据明肇庆知府王泮《新建崇禧塔记》载,崇禧塔始建于1582年9月、建成于1585年4月[8]20。在塔的东、西两侧,以塔为中心,“由塔上向神父寓所投掷石头,可以说居高临下,百发百中”为半径之范围内,可眺望江景的现存历史建筑物、遗址有:东侧刘公生祠(建于1591—1592年间)遗址、西侧王公生祠(建于1588年),及王公生祠西侧的某二层砖砌体欧式古典建筑“番鬼屋”(年代待考)。2014 年1 月4日,本文作者对现存二层砖砌体欧式古典建筑进行了实地调研和测绘。

(一)实地现存建筑名为“番鬼屋”

实地现存建筑名为“番鬼屋”,推测其屋主应为西方人而非中国人。《利玛窦中国札记》中记录:“为表示他们(中国人)对欧洲人的蔑视,当葡萄牙人初到来时,就被叫做番鬼,这个名字在广东人中仍然通用。”

(二)实地现存建筑物建筑材料、拱券作法及年代考

实地暂未找到奠基碑文等记述文字,其年代鉴定是一难点,也是关键之处。

1.建筑材料形制详考

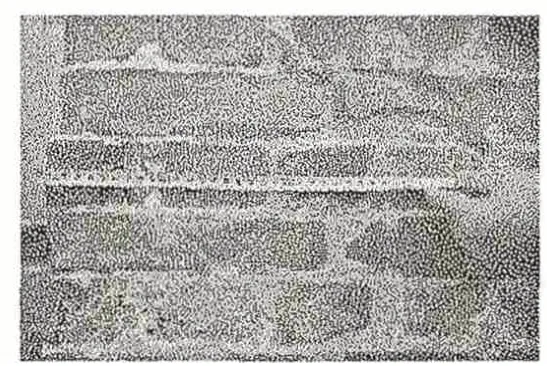

该建筑主体为砖砌体承重,仅屋架为欧式木桁架。通体材料为同一种形制的砖砌块,其尺寸为225mm×88mm×56mm(长×宽×高,图5),不同于现代标准砖的240mm×115mm×53mm尺寸。

据景区文馆所介绍,文昌阁、文昌祠、王公生祠建筑中,仅王公生祠后墙未曾倒塌过(图6)。该墙有两种形制的古砖:圆拱及圆拱以上为小砖,尺寸225mm×88mm×56mm(长×宽×高);圆拱以下为大砖,尺寸270mm×130mm×66mm(长×宽×高)。该墙古砖尺寸应为文昌阁、文昌祠、王公生祠原建筑用砖尺寸。

图5 实地现存二层砖砌体欧式古建筑砖尺寸

图6 王公生祠后墙

实地测量崇禧塔从一层到顶层各处,包括楼梯间墙身、室内外壁龛及檐口各处砖砌块尺寸,均为大砖270mm×130mm×66mm(长×宽×高,图7),与实地王公生祠后墙(图6)大砖形制相同。

图7 崇禧塔通体各处墙身砖尺寸

崇祯《肇庆府志》记载,文昌阁在崇禧塔旁,万历九年(1581 年)知府王泮建;崇禧塔,万历十年(1582年)知府王泮建。1583年9月,利玛窦到肇庆后在知府王泮许可下挑选教堂(寓所)用地,“正在这时,肇庆地区向所属的十一个县城征收一笔常税以修建一座塔(崇禧塔,笔者注),据他们的古老的迷信说法,这座塔会给全省带来好运气。第一层已建好,上面还有九层。”[1]161

利玛窦记述了肇庆教堂(仙花寺)的监造和建筑材料来源。

“神父们知道某些人反对他们,因此决定赶快盖好房子,以防夜长梦多。首先他们决定给房屋奠基。奠基后,在附近租赁一所小房子,以便监工,督促其成。”[6]132

“建塔(指崇禧塔,笔者注)委员会要求神父们放弃划分给他们的这小块土地,他们认为他们的房子(指传教士寓所,即仙花寺,笔者注)因妨害到整个建塔计划,会引起当地群众的不满。同时他们献出一块离大路不远的土地在花塔(指崇禧塔,笔者注)的左边,其大门可开在花塔的墙外。其实,这正是神父们所希望的。他们早已经买了几间平房,既然他们能保留土地的一部分,他们愿意接受这妥协的条件。因此双方都很满意,再无异议。实话说,神父们觉得,在这次谈判当中占了便宜,因为当时砖瓦匠正在休工,他们给神父们留下了砖数千块,木材若干,使他们赶快完成开始的工作。”[6]133

由以上文字可知,肇庆仙花寺的监造为西洋神父所为,主要建筑材料为同时正在休工的砖瓦匠所留下的砖块、木材。仙花寺开始建设时,已完工的是文昌阁,而崇禧塔“第一层已建好,上面还有九层”。实地勘测,王公生祠有古砖两种:小砖,尺寸为225mm×88mm×56mm(长×宽×高);大砖,270mm×130mm×66mm(长×宽×高)。崇禧塔从一层到顶层各处无小砖,均为大砖270mm×130mm×66mm(长×宽×高,图7),与实地王公生祠后墙(图6)大砖形制相同。当时崇禧塔刚建好一层,应需要大量大砖,不需要小砖。史料记载的“给神父们留下了砖数千块”,应为完工的文昌阁工程遗留的尺寸为225mm×88mm×56mm(长×宽×高)的小砖。

自古至今,砖是一种手工业或工业制品,其形制、尺寸在不同历史时期、不同地域有不同的标准。实地现存二层砖砌体欧式古建筑(“番鬼屋”)绝大多数砖为尺寸225mm×88mm×56mm(长×宽×高)的小砖。与王公生祠未曾倒塌的后墙小砖砌块形制一致,证明了这两座建筑物处于同一建造时期。若为不同历史时期,砖尺寸不可能如此巧合地一致。同时期建成的欧式古建筑当为肇庆唯一。

2.砖砌拱券作法

王公生祠未曾倒塌的后墙有砖砌圆拱(图6)。圆拱在建筑中使用,为西洋建筑典型特征;在古代中国,圆拱多在桥梁中使用。王公生祠未曾倒塌的后墙砖砌圆拱为小砖一纵一横交错丁砌,与“番鬼屋”正(南)立面圆拱窗砌筑方法一致(图8)。

图8 “番鬼屋”圆拱

(三)欧式古典建筑特征因子考

崇禧塔西侧的二层砖砌体建筑,尽管建筑材料取自当地,但许多建筑作法却是欧式的。

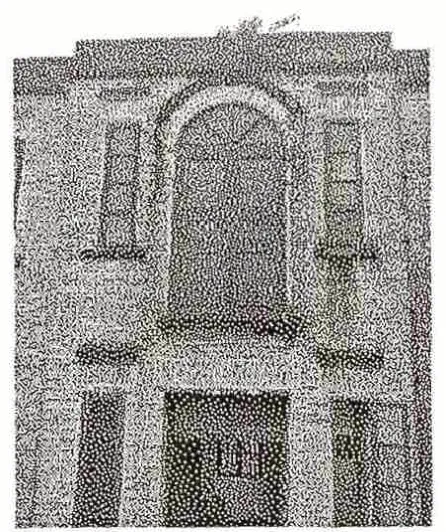

1.平面特征

平面布局为“横三段式”,三开间左右基本对称,中间一间略微凸出(图9,笔者、杨满思绘制);左右对称的“窄宽窄”三开间组合是最基本的文艺复兴建筑风格特征。

图9 二层砖砌体建筑首层平面图

二层平面图

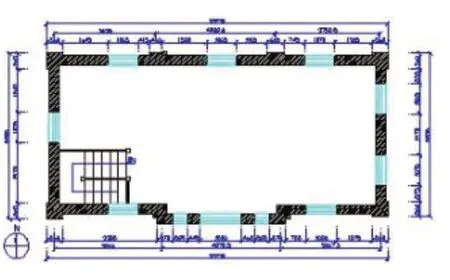

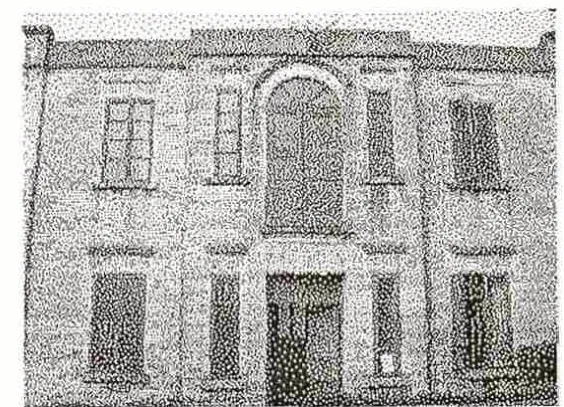

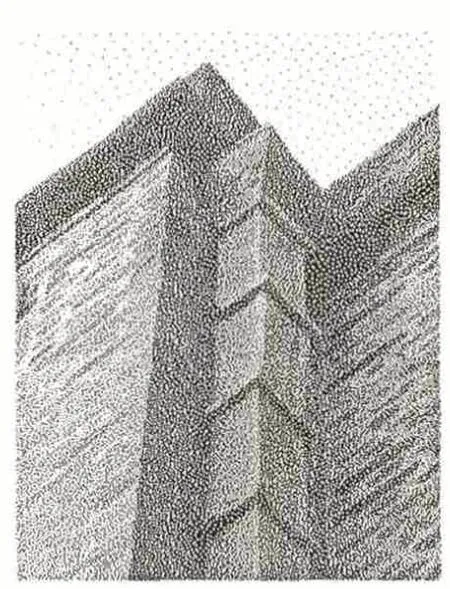

2.立面造型特征

平面布局的“横三段式”,三开间左右对称,中间一间略微凸出(图9);这略微凸出的中间一间,体现在立面上即为二层圆拱窗和一层主入口(图10)。立面纵向为“欧式硬山坡屋顶部+圆拱窗中段+一层及台基”的“纵三段式”(图11)。

图10 “番鬼屋”正(南)立面

图11 “番鬼屋”建筑外观

正立面中轴上的圆弧拱形窗配以整齐的门窗格式,和谐的比例,雅致的砖外墙和线条,是典型的欧式文艺复兴风格。外立面装饰细部上,坡屋顶檐口可见欧式石雕山花纹样,陶制排水立管艺术设计源自西洋柱式的柱头和柱身作法(图12)。

此建筑造型与《1590 年澳门城市图》(图3)及《1635 年澳门要塞图》(图4)中记录的澳门建筑类同,为文艺复兴式而非巴洛克风格。

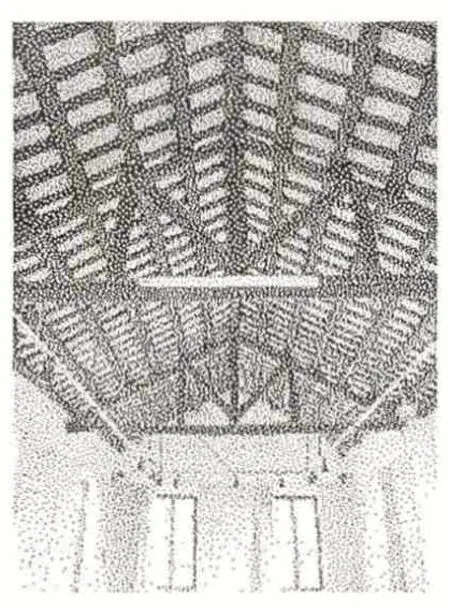

3.欧式硬山坡屋顶及屋面排水系统

屋顶为三角形欧式硬山坡屋顶。二层砖砌体建筑惟屋架为木构之桁架(timber truss),极具欧式建筑特征(图13)。此“木桁架”完全不同于中国(东方)传统木屋架作法(抬梁式与穿斗式),受力性能优于中式木屋架。惟此木桁架悬挑出檐不及中式屋架深远;中式坡屋面排雨水采无组织排水方式,而此建筑采有组织内排水方式,外立面可见不同于中式传统建筑的陶制排水立管(图14)。屋面内排水、预制排水立管和地面排水沟组成了较为完整的排水系统(图15)。

图12 檐口纹样和排水立管

图13 屋顶木桁架

图14 陶制排水立管

图15 地面排水沟

4.结构特征

中式传统建筑主流为木构体系,仅在塔类建筑中常见砖石结构。此二层砖砌体建筑屋面荷载由“砖砌体承重墙+二榀木桁架”承重,这一结构体系与平面三开间对应。

墙身为砖砌体承重结构。二层楼面由墙身承重,在一层四角有止于二层楼面的砖砌角柱(图16)。这一作法未见于中式传统建筑中,其有利于二层楼面承重和增强房屋整体刚度及抗震能力。

图16 一层四角止于二层楼面的砖砌角柱

(四)实地考察结论

经实地考察可确证,现存二层砖砌体欧式古典建筑与王泮生祠建设年代同期;位于崇禧塔东或西侧、“由塔上向神父寓所投掷石头,可以说居高临下,百发百中”之范围内;具多项有价值的欧式建筑作法。

此建筑造型与《1590 年澳门城市图》(图3)及《1635 年澳门要塞图》(图4)中记录的澳门建筑类同,为文艺复兴式而非巴洛克风格。

此时期建成的位于以崇禧塔为中心,“由塔上向神父寓所投掷石头,可以说居高临下,百发百中”为半径之范围内欧式古建筑当为肇庆唯一,实证此建筑为利玛窦等来华传教士在中国内地建立的第一座教堂(会院)——肇庆仙花寺。

三、建筑现存实物与历史文献比对之未尽处

建筑现存实物与历史文献比对尚有未尽处,主要有二。

(一)建筑功能与阳台

纯粹的教堂,至少在“身廊大厅”和“祭坛”部分为一层高大空间,强调垂直方向。该建筑称谓多样,既是“神父的住宅”,又是“仙花寺”,说明该建筑功能为居住与教堂复合。卡布拉耳神父记述仙花寺“两面下方都有厅堂,为现在已足够使用,将来还可增加。在门的进口处,设有阳台……”[7]。从建筑物现状平面(图9)看,东西山墙门窗并非对称布置,一层入口东侧还有砖垛,说明一、二层最初都不是一个大空间(否则东西山墙窗会对称设置),而是内部有所分隔,以适应不同功能划分。未见厨卫和阳台,则应是建筑物经历了局部拆改或阳台倾覆等变迁。惟主体砖砌体结构历经431年蒙尘留转至今。

(二)建筑地基、基础

《利玛窦中国札记》中记述:“我们告诉他们,我们有很多建筑已经受风雨达百年之久,有的甚至达一两千年。他们听了完全是一副茫然不解的表情。当他们提出疑问时,我们告诉他们,经久不坏的原因在于地基很深,很结实,足以在这样久的时间里承受上层结构而不动摇,他们更是惊奇得目瞪口呆。然而,这是不足为奇的,因为他们从不挖地基,而只是在一片不裂开的地面上放上一些石头;或者如果他们挖地基,深度也不会超过一码或两码,即使墙壁或楼台要造得很高。结果是他们的房屋城堡甚至不能经受百年的风雨,而不得不经常修缮”[1]20。

建筑实物暂不允许打开地面调查勘测地基和基础情况。但文献记述的“基础作法”和上文已实物考证的“砖砌角柱”“木桁架”,应为此古建筑历经岁月不倒的重要技术保障。而崇禧塔历经432年屹立不倒,一墙之隔的王泮生祠除后墙外两侧外墙已大部坍塌,亦为与文献比对之未尽处。

四、结论

经实地详考,可确证现存二层砖砌体欧式古建筑的以下要素:

1.该建筑与文昌阁、文昌祠、王公生祠建设年代同期;

2.位于崇禧塔东或西侧、“由塔上向神父寓所投掷石头,可以说居高临下,百发百中”之范围内;

3.具多项有价值的欧式建筑作法。

文昌阁、崇禧塔、仙花寺、文昌祠、王公生祠分别建于1581、1582、1583、1586、1588年,此时期建成的位于以崇禧塔为中心,“由塔上向神父寓所投掷石头,可以说居高临下,百发百中”为半径之范围内欧式古建筑当为肇庆唯一。

基于以上三点,可确证现存于崇禧塔西边的二层砖砌体欧式古建筑即为利玛窦等早期来华传教士在中国内地建立的第一座教堂(会院)——肇庆仙花寺。

且此建筑造型与《1590年澳门城市图》(图3)及《1635 年澳门要塞图》(图4)中记录的澳门建筑类同,为文艺复兴式而非巴洛克风格。这不仅可以证明该建筑为有文字记载中国内地第一座欧式建筑,亦可作为澳门历史建筑研究的重要参考。建筑实物与历史史料比对未尽处,留待深入详考。

[1]利玛窦,金尼阁.利玛窦中国札记[M].北京:中华书局,1983.

[2]刘明强.利玛窦在内地的第一所教堂位置考[J].赤峰学院学报,2012(6):32-34.

[3]刘明强.“番鬼屋”就是利玛窦的仙花寺[J].韶关学院学报,2012(9):20-23.

[4]刘明强.利玛窦的仙花寺今安在[J].韶关学院学报,2013(3):122-124.

[5]刘明强.利玛窦的广东教堂遗址考辨[J].韶关学院学报,2013(11):16-20.

[6]利玛窦.利玛窦全集:中国传教史[M].台北:光启出版社,1986.

[7]利玛窦.利玛窦全集:利玛窦书信集[M].台北:光启出版社,1986:469-470.

[8]马炳乾.宣统高要县志[M].刻本.[出版地不详]:[出版者不详],1936.

[9]铃木博之.図説年表:西洋建築の様式[M].东京:彰国社,1986.

[10]德布里T.1590 年澳门城市图[G]//中国第一历史档案馆,澳门一国两制研究中心.澳门历史地图精选.北京:华文出版社,2000:16-17.

[11]汤开建.明代澳门城市建置考[J]文化杂志:中文版,1998(35):79.