中国沿海省份海洋产业集聚态势演进研究

2015-11-24朱利国吴凯昱谢曼露马仁锋

朱利国,吴凯昱,谢曼露,马仁锋

(宁波大学城市科学系,浙江宁波 315211)

中国沿海省份海洋产业集聚态势演进研究

朱利国,吴凯昱,谢曼露,马仁锋*

(宁波大学城市科学系,浙江宁波 315211)

采用区位熵指标,测度2006_2011年中国山东、江苏、上海、浙江、福建、广东等6个沿海省份的海洋产业总体及其三次产业的聚集度,探究中国沿海省份海洋产业集聚态势差异及其演进。研究结果表明,6个沿海省份海洋产业的集聚程度集中趋势与分散趋势并存,江苏、浙江、福建呈显著集中态势,而山东、上海、广东则呈弱分散趋势;沿海6省海洋三次产业的集聚与分散态势呈现与整体一致性格局,但海洋第一产业的集聚水平最高者为福建、浙江;上海的海洋第二、三产业集聚水平均最高;山东、江苏、上海、浙江、福建、广东的海洋三次产业集聚程度演进呈现“二三一”型的上海,“二一三”型的江苏,“一三二”型的浙江、福建、山东和广东。

沿海省份;产业集聚;演化

海洋经济是21世纪中国沿海省份着力打造的国民经济新增长点。发展海洋经济既要实现资源环境-经济空间-社会就业的协同式集约利用,又要协调沿海省份间及其省内地市间的发展。西方海洋产业发展实践显示,产业集聚与区域差异化发展既能提升海洋经济投入产出效益,又可有效降低区际不协调程度。因此,海洋产业集聚的区域差异及其演变成为解析中国沿海省份海洋产业发展差异的重要视角与主题。杨坚等[1_4]采用多种方法讨论山东海洋产业集聚与经济增长问题;韩玲冰等[5_7]研究了江苏省海洋产业的具体行业集聚;常玉苗等[8_11]研究福建海洋产业,显示福建海洋产业发展不平衡;而学界研究浙江与广东海洋经济时发现,两地海洋产业都分别集聚于宁波舟山和广州等大城市区域。总体而言,现有研究尚未全面测度沿海省份海洋产业的集聚过程与状态,未能比较分析省域海洋产业集聚差异。因此,选取山东、江苏、上海、浙江、福建、广东六省作为研究区,并采用区位熵测算2006_2011年各省份海洋及其各次产业的聚集度,以此探索沿海省份海洋产业集聚态势的演进及其差异,深入认知海洋产业合理布局与区际协调发展。

1 研究方法

1.1 数据来源与处理

区域海洋产业集聚测度数据,其中海洋经济指标数据源于2007_2012年《中国海洋统计年鉴》,区域经济总量数据源自2007_2012年《中国统计年鉴》,相关指标原始数据整理如表1。

表1显示,海洋产业方面,上海市海洋第一产业比重低,增长速度极其缓慢,第二、三产业所占比重高,但第二产业增长缓慢,第三产业增长速度高于第二产业;其他省份的海洋第二、三产业比重较高且增速较快;且第二产业比重高于第三产业。海洋产业经济总量,山东和广东的产业总值较高,领先于其他省份。

1.2 海洋产业集聚的测度方法

测量产业地理集中的方法包括赫芬代尔系数、区位熵、锡尔系数和基尼系数等,基于数据可得性采用区位熵法测度6省份海洋产业聚集度。区位熵法的优点[11]在于能较明显地反映地方产业集聚程度与全国平均水平差别,便于对不同地区间集聚程度的比较。计算区位熵时,相应指标可选择产值、从业人数、企业数、出口额等,文中选用产值为测度数据源。区位熵>1,可认为该产业是地区的专业化部门,集聚程度高,可判定存在产业集群现象;区位熵越大,集聚水平越高。若区位熵<1,则认为该产业在地区分布较为分散,可判定不存在产业集群现象。

表1 不同省份2006_2011年经济产值亿元

海洋产业包括渔业、船舶、油气、盐业、工程装备制造、药物和生物制品、海洋能源、海水利用、海洋运输、海洋旅游及海洋科技等,若测度各省份上述产业,将不能反映省份间差异,为此采用海洋三次产业数据进行区位熵计算。

式中:p为鲁、苏、沪、浙、闽、粤;i=1,2,3;Qpi表示p省i产业的区位熵值,ei表示省份海洋第i产业产值,Ei表示省份第i产业产值,ei0表示全国海洋第i产业的产值,Ei0表示全国第i产业产值。若Qpi>1,则表示p省份第i产业集聚程度较高,反之则集聚程度低。

2 沿海省份海洋产业集聚度测算

2.1 海洋三产业区位熵及波动特征

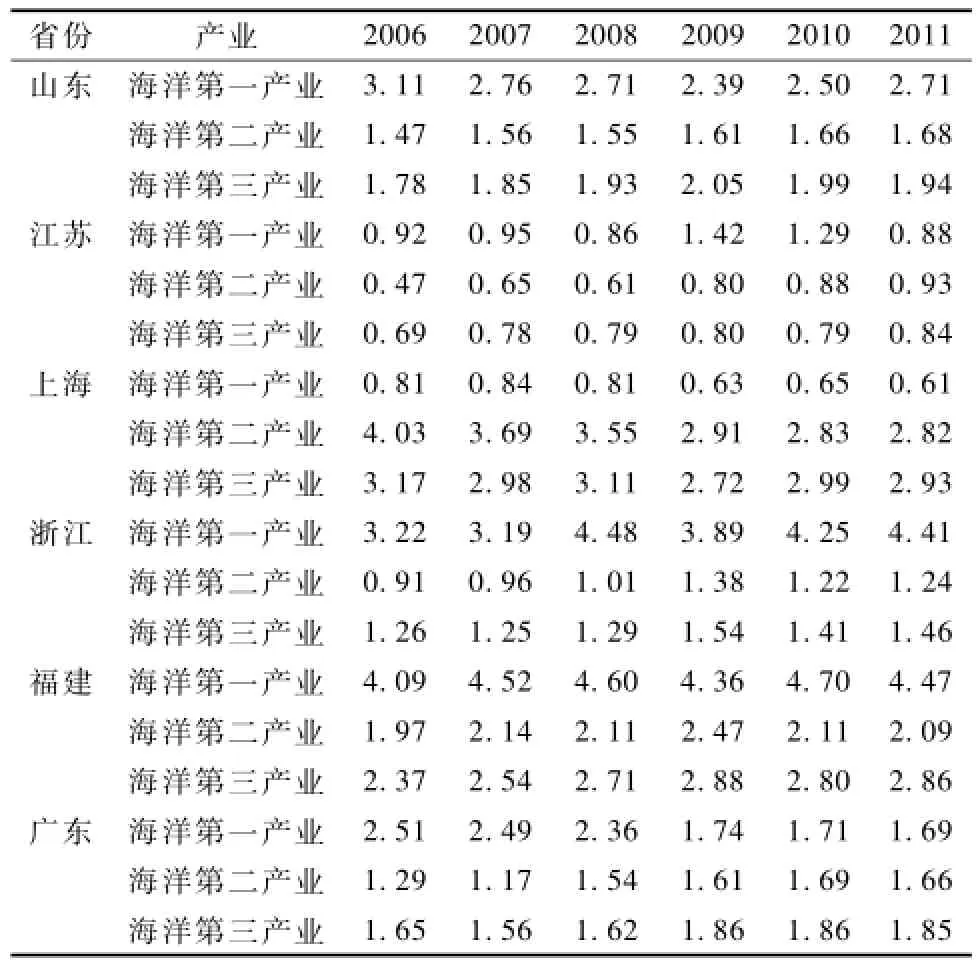

根据上述公式计算6省海洋三产业的区位熵(表2)。

表2 沿海6省份2006_2011年海洋各产业区位熵

表2显示,(1)沿海6省份海洋第一产业集聚程度以福建、浙江、山东、广东最高,其中福建、浙江等的区位熵均>4,表明2省的海洋第一产业集群发展特征显著;广东、山东2省海洋第一产业区位熵>1,具有一定程度的集群趋势;而上海、江苏等的区位熵均<1,两地海洋第一产业呈分散发展。此外,浙江、福建两省海洋第一产业区位熵呈增长趋势,集聚程度日益提高,而山东、江苏、上海、广东的海洋第一产业区位熵值呈降低趋势,其海洋第一产业发展出现分散态势。(2)沿海6省份海洋第二产业的区位熵值以上海、福建最大,表明两省份具有明显的集群态势;浙江、广东、山东的海洋第二产业区位熵均>1,初现海洋产业集聚;而江苏省的区位熵<1,相对其他五省而言,海洋第二产业的集群化程度偏低。此外,山东、广东、浙江的海洋第二产业区位熵值呈增长趋势,反映三省海洋第二产业集聚趋势强化;而上海市海洋第二产业区位熵值下降,福建海洋第二产业区位熵值徘徊在2.11附近,表明两省海洋第二产业集聚趋势呈弱化或波动状态。(3)沿海6省海洋第三产业区位熵值以上海、福建较大,有明显的集群趋势;浙江、广东、山东省的海洋第三产业区位熵略低于上海、福建,但均>1,初现产业集聚;而江苏省<1、产业群集程度低。山东、江苏、浙江、福建的海洋第三产业区位熵值均呈增长趋势,而上海出现下降趋势、广东徘徊在1.85附近,表明上海、广东的海洋第三产业集聚程度趋向弱化。2.2 各省海洋三次产业的集聚态势比较

山东海洋第一产业2006_2011年区位熵在2~3间波动,先下降,至2010年有所回升,整体集聚程度较高;海洋第二产业区位熵在1.5左右波动,表明山东海洋第二产业集群初步形成,发展较稳定;海洋第三产业集聚态势也形成,且程度较高,仅次于上海、福建两省。

江苏海洋第一产业2006_2008年区位熵<1,至2009年达1.42,初现集聚发展趋势,2011年又回落至0.88,表明江苏省海洋第一产业已具备集聚基础,但发展不充分。海洋第二、三产业区位熵从2006年的<1稳步上升,至2011年接近1,说明江苏省海洋产业处于分散发展转向集聚发展的过程。

上海海洋第一产业区位熵2006年<1,且呈下降趋势,说明上海市海洋第一产业专业化水平较低,未形成集聚趋势;海洋第二、三产业区位熵>1,表明上海市海洋第二、三产业集聚程度较高,在全国有明显的优势,但海洋第二产业的区位熵系数从2006年的4.03开始呈下降趋势,且海洋第三产业的区位熵徘徊在3附近。

浙江海洋第一产业区位熵从2006年>1,且呈波动上升趋势,至2011年达4.41,说明海洋第一产业聚集程度较高;海洋第二产业区位熵从2008年开始>1,但2007年降至0.96,表明集聚趋势已初步显现,但尚未质变;2008年海洋第二产业区位熵呈逐年上升态势,显集群发展趋势。海洋第三产业区位熵从2006年始一直>1,表明已群集发展,呈先升后降趋势,但2011年仍大于2006年。

福建海洋第一产业具有十分明显的集聚优势。2006年以来海洋第一产业区位熵由>4呈轻微波动增长状态,与海洋第二、三产业相比,集聚态势十分明显。海洋第二、三产业区位熵均>1,且海洋第二产业集聚度变化平稳,海洋第三产业集聚度呈平稳、缓慢增长趋势。

广东海洋三产业的区位熵均>1,表明广东省海洋三产业的群集态势已形成。2006_2011年海洋产业区位熵动态变化显示,广东省海洋第一产业集聚,总体呈下降趋势,海洋第二产业集聚呈上升趋势,且涨幅较小,海洋第三产业集聚程度呈先降后升趋势。

2.3 沿海6省海洋产业集聚态势的总体差异

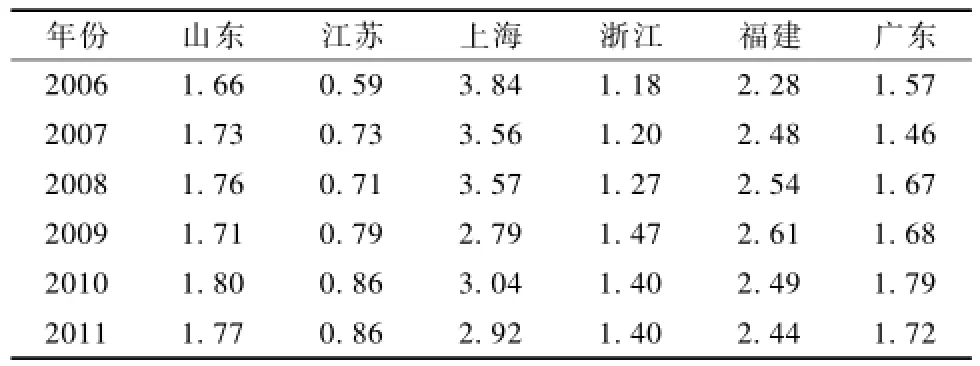

如表3所示,由2006_2011年沿海6省海洋产业区位熵数据可知,浙江、福建、山东、广东的海洋三产业集聚态势均呈现“一三二”模式,说明浙江与福建、山东、广东的海洋产业集聚模式较为相似;上海海洋产业区位熵模式为“二三一”,表明上海市海洋第二、三产业发展快,集聚程度较高,江苏海洋产业区位熵模式处于波动中,由“一三二”转变为“一二三”,再转变为“二一三”,表明江苏海洋产业在全国尚不具备产业专业优势和较高群集水平。

2.4 沿海6省2006_2011年海洋产业集聚度演化特征

沿海6省的海洋三次产业集聚程度表现为浙江、福建两省海洋第一产业区位熵呈增长趋势,两省海洋第一产业集聚程度日益提高,而山东、江苏、上海、广东的海洋第一产业区位熵值呈降低趋势,其海洋第一产业发展出现分散态势;山东、广东、浙江的海洋第二产业区位熵值成增长趋势,反映三省海洋第二产业集聚趋势强化;而上海海洋第二产业区位熵值下降,福建海洋第二产业区位熵值徘徊在2.11附近,表明2省海洋第二产业集聚趋势呈弱化或波动状态。总体而言,山东、江苏、浙江、福建的海洋第三产业区位熵值均呈增长趋势,而上海出现下降趋势、广东徘徊在1.85附近,表明上海、广东的海洋第三产业集聚程度趋向弱化。

表3 沿海6省2006_2011年海洋产业区位熵

3 小结与建议

海洋三次产业在各省的产业集群程度不同,沿海6省的海洋三次产业集聚程度演进呈现:“二三一”型的上海,“二一三”型的江苏,“一三二”型的浙江、福建、山东和广东。

建议落实国家海洋经济示范区发展规划,促进海洋产业空间结构的优化。国家海洋经济示范区发展规划为各省份海洋产业的发展指明了方向和目标,各省应依据自身情况,提高海洋产业集聚经济效益,优化产业的空间组织。如沿海6省应继续强化海洋第二产业的集聚布局与发展,提升海洋船舶工业、海洋工程装备制造业等的地区集聚水平,以提高产业的整体竞争力,尤其是山东、江苏、上海、浙江与广东的船舶、海洋工程行业。海洋第三产业要围绕海洋科教发展水平较高的城市,积极培育海洋科技服务业、海洋航运服务业集聚区,提升沿海省份的海洋服务业集聚水平与国际影响力。

建议重视海洋产业的技术研发与技术关联,培育技术链主导的海洋产业集聚。鲁、苏、沪、浙、闽、粤六省濒临海洋,资源丰富,各省海洋经济基础较为优越,但面临严重的技术制约,如海洋装备制造业的核心部件与总成设计能力欠缺、海洋水产养殖的病害防治技术与牧场建设技术尚不适应绿色海洋经济发展需求[12],这要求沿海省份进行海洋技术研发,若各省内部海洋经济发展的主要城市能进行技术联合攻关,培育战略性新兴产业,则提供了海洋产业集聚发展的新空间,可有效保障海洋经济集聚的技术协同与创新。

协调省际间海洋产业集聚发展。各省的海洋产业集聚发展虽存在一定差异,但部分省间的重点海洋产业规划存在严重趋同。如何实现沿海地带的共赢与各省发展水平的全面提升,需要海洋产业结构、海洋产业空间组织、海洋产业技术研发等方面的协调与重组。为此,可抓住国家对重点海洋产业的区域布局与技术研发联盟构建等机遇,实施省域内部的海洋产业集聚结构优化。

[1] 杨坚.山东海洋产业转型升级研究[D].兰州:兰州大学,2013.

[2] 王颖.山东省海洋事业近现代化变迁的历史考察[D].济南:山东师范大学,2007.

[3] 史同广,刘兆德.山东海洋资源开发及海洋产业的发展[J].地域研究与开发,1997,16(3):57_60.

[4] 黄盛,姜文明.山东省海洋新兴产业发展状况与对策分析[J].中国海洋大学学报,2013(2):14_18.

[5] 韩玲冰.江苏海洋经济发展支柱产业选择[D].南京:河海大学,2001.

[6] 龚志聪,寿建敏.江苏海洋产业聚类分析研究[J].中外企业家,2013(6):51.

[7] 龚志聪,寿建敏.江苏省海洋产业发展分析与研究[J].市场研究,2013(4):18_19.

[8] 常玉苗.我国海洋产业集群发展测度及创新发展研究[J].中国渔业经济,2013(2):100_105.

[9] 陈志强.产业集群推动福建海洋经济发展[J].中国国情国力,2006(12):55_58.

[10] 郭丽芳,林珊.福建发展海洋服务业的瓶颈与对策[J].福建论坛:人文社会科学版,2013(11):135_139.

[11] 黄瑞芬,苗国伟.海洋产业集群测度:基于环渤海和长三角经济区的对比研究[J].中国渔业经济,2010(3):132_138.

[12] 马仁锋,梁贤军.基于文献计量视角的中国船舶工业及其技术研发动态[J].世界科技研究与发展,2014(4):446_452.

(责任编辑:张瑞麟)

S 913

A

0528-9017(2015)02-0167-04

10.16178/j.issn.0528-9017.20150203

2014-09-27

宁波市发改委/宁波大学海洋专项(HYS1203)

朱利国(1992_),男,浙江桐乡人,城乡规划方向本科生。E-mail:695944989@qq.com。

马仁锋(1979_),男,湖北枣阳人,讲师、博士,研究方向经济地理与城乡规划。E-mail:marfxf@126.com。

文献著录格式:朱利国,吴凯昱,谢曼露,等.中国沿海省份海洋产业集聚态势演进研究[J].浙江农业科学,2015,56(2):167_171.