论新《高等学校会计制度》的改革内容

2015-11-22肇洪斌李异冰

肇洪斌,李异冰

(沈阳师范大学财务处,辽宁沈阳110034)

论新《高等学校会计制度》的改革内容

肇洪斌,李异冰

(沈阳师范大学财务处,辽宁沈阳110034)

高校会计制度改革是事业单位预算会计改革的一部分,它属于财政系列改革中的预算改革,具体说来是预算改革中的单位预算会计制度的改革,是在国库集中收付配套制度改革大背景下的改革。新制度对高校财务管理产生巨大影响,新会计科目对于加强会计核算、会计报表、与国际接轨等,都具有重要作用。对于完善财政制度管理,起到了铺垫作用。

新高校会计制度;财政改革;变动情况;完善制度

高校会计制度改革是事业单位预算会计改革的一部分,它属于财政系列改革中的预算改革,具体说来是预算改革中的行政事业单位预算会计制度改革。伴随着财政的各项改革,高校会计一直参与其中,有的改革项目如“收支分类改革”“零余额账户用款办法”等,高校按各级财政单位的指令早已付诸实施。《高等学校会计制度》的颁布,是按财政改革的要求确定的具体细则,从会计的角度规定了操作方法。可以说,《高等学校会计制度》的颁布,只是从制度上固化了改革措施而已。当然对于完善财政制度管理,也起到了铺垫作用。

一、财政制度系列改革是高校会计制度产生的大背景

国库集中收付制度改革是进行国家公共财政体系改革的客观要求,也是与市场经济相适应的高效、规范的执行制度[1],更是国库集中收付制度与国际惯例接轨的需要。实施以来国家获得了巨大的经济效益,为国民经济的发展夯实了坚实的基础,可以说,当前我国所取得的令全世界瞩目的成绩,都来自于这项改革,所以说它是改革的基础。为配合国库集中收付制度改革的实施,从2000年开始,国家进行了一系列的配套改革,即:

(一)细化部门预算改革

各部门只能编制一个预算,并且还要通过人大审议批准才能实施。其效果是:预算项目细化、口径统一、便于调整管理,可监督性强。当然,今后还有进一步公开、透明的努力空间[2]。

(二)政府收支分类改革

经过充分的酝酿准备,参照国际通行的做法,于2006年国家正式成型公布了政府收支分类改革。改革后的政府收支分类是由三部分构成,即“支出按功能分类”“支出按经济分类”“收入分类”等三大类。其中:收入分6大类,51款;支出按功能分22大类,如:一般公共服务、外交、国防、教育等;支出经济分12大类,如:工资福利支出,对个人和家庭的补助,商品和服务支出,其他资本性支出,基本建设支出,债务利息支出,债务还本支出等[3]。

(三)财政零余额账户用款办法

财政零余额账户,其概念来源于国家公共财政制度的改革。财政部《财政国库管理制度改革试点方案》中关于零余额账户概念的基本含意是:各级财政部门的零余额账户主要是用于直接支付、与国库账户支出进行清算;各级预算单位开设的零余额账户主要用于财政授权支付和结算,其理论基础是财政国库集中收付的国库现金管理。

(四)收支两条线管理制度

这是最早的一项改革开放,起源于1998年改革。其核心内容是将各单位财政性收支,不管是预算内外,统一纳入预算管理,集中由财政进行预算管理,以提高财政资金的管理和监督水平。现代财政认为:行政事业单位的各项收支都属于财政资金,所以要由财政部门管理。其具体办法是:凡行政事业单位的财政非税收入,如行政事业性收费、罚没收入等均由财政部门统一管理,上缴国库或专户存储。让收入与支出脱钩。支出时由财政根据各行政事业单位的需要核定额度下拨。

(五)政府采购

《中华人民共和国政府采购法》于2002年6月29日通过实施。政府采购制度是为规范政府采购行为而制定的相关制度与办法[4]。该办法规定:各级行政事业单位、机关团体,凡进行采购货物、工程项目和服务行为,必须使用国家规定的集中采购目录以内的项目或者采购限额。政府采购的具体方式分为集中采购、分散采购,视采购对象的金额大小而确定。

(六)国有资产管理改革

国有资产管理改革,主要是指行政事业单位国有(公共)资产的改革(包括高等学校占有使用的固定资产)。改革的重点是对管理体制进行改革,其内容是要尽快建立一个产权管理、人员管理、事业管理的新体制。在保证权、责、物相统一的原则下,促进生产力的发展,以保证国有资产的保值增值。这是由我国的社会主义公有制性质所决定的,同时也与公共财政改革进程相适应。深化国有资产管理体制改革,有利于真正地实现政资分开、政企分开,进一步推动政府职能的彻底转变。

二、新会计制度变动情况分析

新的《高等学校会计制度》自2014年1月1日起施行。1998年3月31日颁布的《高等学校会计制度(试行)》(财预字【1998】105号予以废止)。新制度蕴含了上述改革的各项内容,体现了国家财政改革的新思想,也体现了高校的会计核算规律,提高了财务管理水平。

与旧制度相比,新高校会计制度有了重大变化,新制度保持“相同科目”25个、“新增科目”17个、“调整科目”10个、“取消科目”13个。

(一)支出类科目变化情况。原制度教育事业支出类会计科目包括:基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、设备购置费、修缮费、业务费和其他费用,加业务招待费,简称十二大目。各目还分若干小节(二级科目),约100个。

新制度中高校教育经费按政府支出功能分类,属于“教育”经费支出;按政府支出经济分类,设12个类级科目,其中如:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本建设支出、其他资本性支出等(我校现在就用的是这五大科目),明细科目共有90多款。

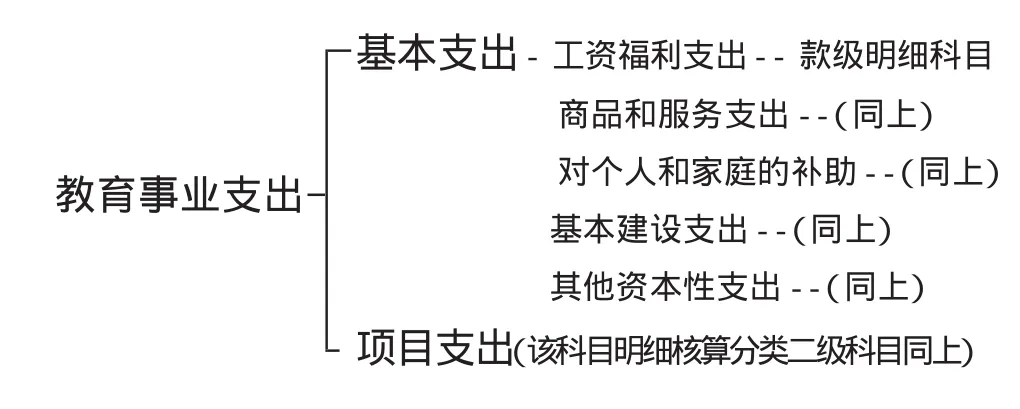

根据高校会计制度的规定,在具体的会计核算上,高校教育经费拆分为“教育事业支出”“科研事业支出”“行政管理支出”“后勤保障支出”“离退休支出”5个一级科目,核算时则分“基本支出”“项目支出”,按层级进行明细核算。“基本支出”“项目支出”下的二级科目为“工资福利支出”“商品和服务支出”“对个人和家庭的补助”“基本建设支出”“其他资本性支出”等,与政府支出分类口径一致。款级科目约90多个,可适当调整。本制度删除了“自筹基本建设支出”。

以“教育事业支出”为例,其核算的层级关系如下:

(二)资产管理中设置“在建工程”科目,将基建会计合并。主要是因基建工程数额巨大,不能游离于主体之外,将其纳入财会大账之后,进行总体控制。

(三)流动资产中设置“零余额账户用款额度”科目,以配合执行国库集中收付制度,这个科目已经实行多年。实行单账户管理,对学校资金管理具有重要作用。

(四)固定资产提高核算标准,一般设备1000元以上,专用设备1500元以上。(旧制度是500,800)

采用年限平均法计提折旧(不考虑残值),折旧不计入支出。

(五)拆分“借入款项”条款,将其分成“短期借款”“长期借款”两个科目,主要核算高校向银行等金融部门借入的各类款项。(高校贷款是普遍现象),“短期借款”核算一年内的借款,“长期借款”则核算超过一年以上时间的借款。

(六)增加“成本费用管理”,进行成本核算。新高校财务管理制度增加了成本核算内容,高校应当根据事业发展需要,实行内部成本费用管理,实行权责发生制,进行成本核算。

三、新制度对高校财务管理产生巨大影响

新的《高等学校会计制度》是新形势下与国家财政制度系列改革相适应的产物,它的实施,将改变当前高校会计核算与财政会计核算不一致的状况,是配合财政改革的重要步骤,也是财政改革形势发展的需要。高校会计制度的制定实施,体现了已经实施的财政系列改革成果。对一系列早已实施的改革措施,从高校的角度确定下来,使全国大专院校在会计核算上有了重要的理论依据及操作规则。新的高校会计制度重新确定了高校财产的范围,合并了基建财会,设置了固定资产的折旧科目,重新设计了教育经费的支出科目,理顺了与财政相同支出口径的对应关系,有利于高校进行内部成本费用归集核算,完善了财务报表体系,优化了财务报表结构,进一步提高了财务报表的通用性和适用范围。这一切,都使高校的务财管理水平有了本质上的飞跃,使得高校的教育经费管理、资产管理更加规范。

(一)实行权责发生制有利于经费归集及成本核算

新的《高等学校会计制度》规定了其会计核算方式:“高等学校会计核算一般采用收付实现制,但部分经济业务或者事项的核算应当按照本制度的规定采用权责发生制。”这项规定是与新《高等学校财务制度》相适应的,为的是高校开展内部成本核算,按用途归集费用,如教育费用、科研费用、教学费用、管理费用和其他相关费用等。高校要正确归集在规定学期内实际发生的各项费用;对于不能直接归集的,应当按照新的制度进行合理分摊[5]。所以权责发生制的使用,是提高学校各项费用管理的重要方法,也为计算生均成本提供了合理的依据。

(二)将高校经费按经济类型划分有利于教育经费的核算

新的高校会计制度将事业支出进一步细化了,反映高校支出结构也更为清晰了,有利于高校进行内部成本费用管理与核算。改革后的事业支出分为5个一级会计科目,即:“教育事业支出”“科研事业支出”“行政管理支出”“后勤保障支出”“离退休支出”,按此分别核算,高校的经费管理上了一个新台阶。

(三)提高了固定资产的管理水平

新制度加强了对固定资产的管理,表现在提高了固定资产价值标准,即一般设备为1000元、专用设备为1500元,设计了计提折旧的核算科目:“累计折旧”“累计摊销”。设置了计提折旧的方法:一般应当采用年限平均法或工作量法。通过这种核算方式,解决了教育费用中固定资产无法精确计算的困难,计算生均成本时,固定资产价值无法合理摊销的问题,从而提高了费用核算的准确性、可靠性、时间性。

(四)合并“基建会计”,增强了会计信息的完整性

新会计制度在支出类科目中取消了“结转自筹基建”科目,增设了“在建工程”科目,将基建会计并入学校大账进行管理,标志着高校会计资产的完整性的开始。以前基建会计往往游离于学校“大账”之外,学校拨给基建的经费只通过“结转自筹基建”科目来反映,这部分经费是指高校经过批准用财政补助收入以外的资金安排的自筹基本建设,并转存建设银行的资金。总的来说,这部分资金只反映了基建资金的一部分,并不能反映全貌。通过取消“结转自筹基建”过渡科目,增设“在建工程”“非流动资产基金”等科目,合并基建账目,将基建投资业务相关数据定期并入高校“大账”,这就增强了高校会计信息的完整性。同时,也把基建投资资金纳入了监督视线之内,便于财务管理。

(五)统一管理校内独立核算单位,合并会计报表

新会计制度在报表设计上扩大了数据报告范围,即统一要求将校内独立核算单位会计信息纳入高校财务报表中反映。高校虽然经过了后勤社会化改革,但仍然存在一些实体单位,如食堂、校医院,水电中心、宾馆、培训中心、物业公司等。这些虽然是独立核算单位,但与学校仍然有千丝万缕的联系,他们存在的原因就是因学校的需要而设的。与学校有结算上的关系,其财产产权也难以与学校完全分隔。因此,在学校决算报表中反映这些单位的资产、负债、净资产,将后勤保障单位的收支净额(扣除学校补贴收支)纳入学校收支表,是非常必要的。这样就能全面反映学校的总体收支情况,以保证财会信息的完整性、可比性,增强管理上的可控性,保证学校资金运行的安全性、稳定性,提高财务管理水平[6]。

四、应该进一步完善会计核算制度

(一)预算的两层皮问题

每年的9月份,高校要为财政部门编制下年度预算,要求是“零基预算”,并且不能编制赤字预算。但实际上,在正常经费不能满足的情况下,高校基本上都是在赤字运行的。下一年初,高校根据自己的情况还要编制本年预算,这是接近实际情况的,是能够满足教研需要的,尽管这种满足是在赤字情况下做出的。高校编制的“年初预算”与财政的“9月预算”本来应该是一致的,但实际上却没有内在的关联,而是自说自话,各自为战。高校难以按实际需求得到相应项目预算,而财政对教育的投入与预算透明度,也颇令人质疑[7]。这种现象对整个的财政来说是浪费人力物力的,应该改变。

(二)会计支出科目应向教育倾斜问题

新高校会计制度教育事业支出等科目是根据政府收支分类科目来制定的。政府支出按经济用途分12大类、90多款。其中高校常用的为:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本建设支出、其他资本性支出等,与财政的支出口径是相同的。但是按类、款划分的支出科目看不出来向教育倾斜的意向,实际上是对教育的重视程度不够的问题,建议应该改进。

(三)与财政直接相连的财务软件问题

高校在进行经费支出、学费收入、经费拨款等都通过“网银”“学费管理”等渠道来实施,纳入了银行管理系统或财政的学费管理系统,以后财政公务员卡的使用可能还要全面展开。所使用的财务软件,都是根据财政部门的管理要求而开发的财务管理系统。而高校本身则使用根据自身需要而开发的财务管理系统。两种软件虽然都是利用计算机来进行核算,但是并不兼容,只是各自为战[8]。能否有这样的一款软件把高校的会计核算(如支出、收费、基建等)直接与财政对口连接,直接反映出来。如此,则省时、省力、提高效率,使财务管理上一个新台阶。

[1]寇铁军,孙晓峰.中国财政若干热点问题研究[M].大连:东北财经大学出版社,2008:87.

[2]黄永林.新中国教育财务六十年[M].武汉:华中师范大学出版社,2012:77,96.

[3]中国发展研究基金会.公共预算读本[M].北京:中国发展出版社,2008:126.

[4]财政部.2010年政府收支分类科目[M].北京:中国财经出版社,2009:157.

[5]财政部,教育部.高等学校会计制度[Z].2014:1-84.

[6]财政部,教育部.高等学校财务制度[Z].2013:14.

[7]陈敬良.公共财政对教科文投入的方式及效能研究[M].北京:知识产权出版社,2012:54.

[8]徐孝民,郭鹏,刘玉光,等.研究型大学实行国库集中收付制度研究[M].广州:中山大学出版社,2010:45.

【责任编辑王凤娥】

F230

A

1674-5450(2015)05-0094-03

2015-03-20

肇洪斌,男,辽宁沈阳人,沈阳师范大学高级会计师;李异冰,女,辽宁沈阳人,沈阳师范大学高级会计师。