肝移植术后乙型肝炎病毒感染的病理及临床特点分析

2015-11-22王政禄张鲁洲郑虹天津市第一中心医院病理科天津009天津医科大学一中心临床学院天津009天津市第一中心医院器官移植中心天津009

王政禄,张鲁洲,郑虹(.天津市第一中心医院病理科,天津 009;.天津医科大学一中心临床学院,天津 009;.天津市第一中心医院器官移植中心,天津 009)

原位肝脏移植(OLT)已成为治疗终末期肝病最为有效的方法,肝移植术后乙型肝炎病毒(HBV)感染包括复发和新发感染,是影响移植物长期生存的重要因素之一[1]。近年来,随着肝移植术后治疗HBV感染药物的不断增多,治疗方案的日趋完善,使HBV复发率逐年降低[2-3]。肝移植术后患者处于免疫抑制状态并进行HBV的预防性治疗,导致HBV感染的临床和病理学表现与非移植患者存在差异。肝移植术后HBV感染的病理学表现与其他并发症存在重叠[4],给病理诊断及鉴别诊断带来巨大挑战。为此,回顾性分析本院肝移植术后HBV感染患者的病理及临床资料,旨在探讨其临床特点,为诊断及治疗提供重要的参考依据。

1 资料和方法

1.1 入选标准:① 符合我国“肝移植术后HBV再感染”诊断标准[5];② 临床及实验室资料完整;③ 肝穿刺活检组织内汇管区数量≥5个、中央静脉数量≥3个;④ 患者随访时间≥3年。

1.2 排除标准:① 术后合并其他并发症。② 术后合并其他病毒感染。③ 供体乙肝表面抗原(HBsAg)和(或)乙肝核心抗原(HBcAg)阳性。

1.3 一般资料:2005年6月至2014年12月在本院接受原位肝移植术后出现HBV感染患者56例,其中男性38例,女性28例;年龄42~62岁,平均年龄52.6岁。原发疾病:乙肝肝硬化36例、乙肝肝硬化合并HCC 17例,酒精性肝硬化2例;原发性胆汁性肝硬化(PBC)1例;术后应用常规三联免疫抑制治疗方案;56例患者术后共行肝穿刺活检78例次,活检时间为术后96~1 432天。

1.4 HBV血清病毒学检测:由本院检验科采用化学发光法或酶联免疫吸附实验双抗夹心法检测血清乙肝标志物HBsAg、乙肝核心抗体(HBsAb)、HBeAg、乙肝表面抗体(HBeAb),荧光实时定量PCR检测HBVDNA拷贝情况。

1.5 病理检查:肝穿刺活检组织经10%中性福尔马林固定后石蜡连续切片,厚度4 μm,行HE、Masson、网状纤维染色及HBsAg、HBcAg、HCVAg、巨细胞病毒(CMV)、EB病毒(EBV)和CK19免疫组织化学染色。免疫组织化学染色由罗氏全自动免疫组化染色机完成,一抗由北京中杉生物技术有限公司提供。所有病理切片由两名病理医师分别阅片,记录病变特点,依据Batts-Ludwig肝炎分级、分期标准[3]对患者组织学肝炎活动度及纤维化程度进行评判。

2 结 果

2.1 术后感染时间:术后HBV感染发生时间<1 年占 32.15%(18/56)、1 ~ 2年占57.14%(32/56)、2~3年占7.14%(4/56)和>3年3.57%(2/56);其中≤2年出现HBV感染为89.29%(50/56)。

2.2 HBV病毒复制及标志物

2.2.1 HBV DNA拷贝数(图1):< 103U/ml、103~104U/ml和>104U/ml分别为21.43%( 12/56)、73.21%(41/56)和5.36%(3/56),其中2例>104U/ml的患者均发生于术后≤2年。

图1 56例OLT术后不同时期乙肝感染患者HBV DNA拷贝水平统计

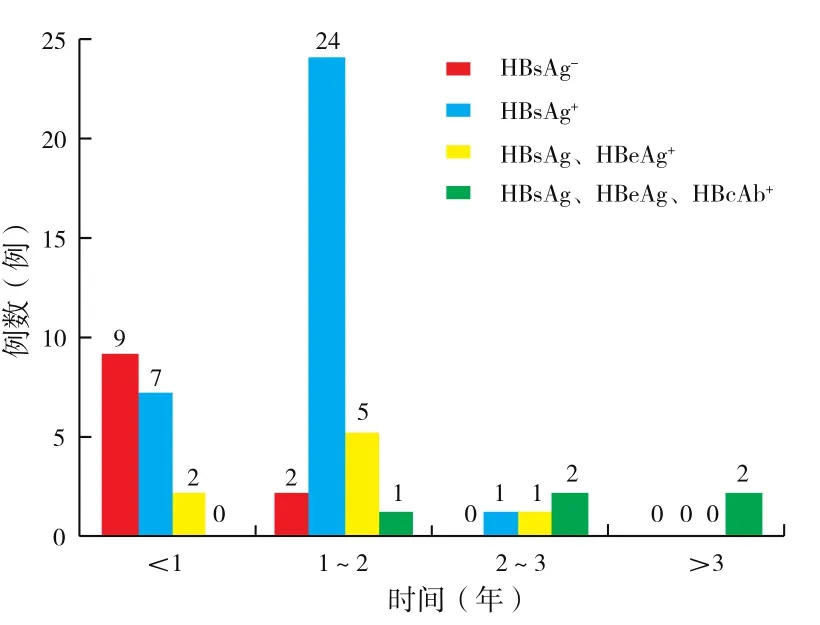

图2 56例OLT术后不同时期乙肝复发患者乙肝标志物情况统计

2.2.2 HBV血清标志物(图2):HBsAg(-)、HBsAg(+)、HBsAg/HBeAg(+)和 HBsAg/HBeAg/HBcAb(+)分别为 19.64%(11/56)、57.14%(32/56)、14.29%(8/56)和8.93%(5/56),其中HBsAg(-)多见于术后≤1年,HBsAg(+)多见于术后1~2年,HBsAg、HBeAg、HBcAb(+)多见于术后>3年。

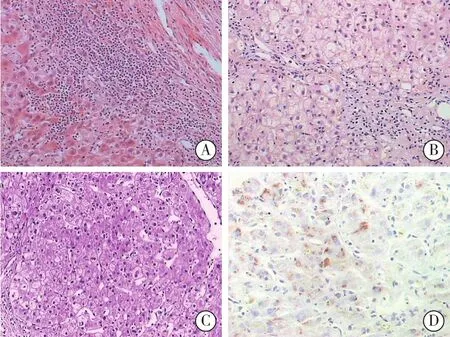

2.3 病理表现(图3):病理表现包括:汇管区内程度不等的淋巴细胞和单核细胞浸润、界板性肝炎(A)、肝实质纤维化(B)、小叶间胆管上皮细胞变性、肝细胞水样变性和(或)嗜酸变性(C)、肝细胞灶性坏死及肝组织淤胆。发生率分别为83.33%(65/78)、48.72%(38/78)、35.90%(28/78)、41.03%(32/78)、97.44%(76/78)、20.51%(16/78)和33.33%(26/78)。免疫组化染色(IHC)HBsAg阳性(D)为67.95%(53/78),低于血清HBsAg阳性率 73.08%(57/78);HBcAg阳性为 28.21%(22/78),高于血清HBcAg阳性率16.67%(13/78);HCVAg、CMV和EBV均阴性。

图3 汇管区内淋巴细胞及单核细胞浸润伴界板性肝炎(A);汇管区纤维组织增生伴桥样纤维化(B);肝细胞水样变性及嗜酸变性(C),HE染色 ×100;肝细胞内HBsAg阳性着色(D),HIC ×200

2.4 Batts-Ludwig肝炎活动分级及分期(表1):本组病例的肝炎活动分级0、1、2、3、4级分别为15.38%(12/78)、29.49%(23/78)、24.36%(19/78)、19.23%(15/78)和11.54%(9/78),其中活动分级≤2级占69.23%。纤维化分期0、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ期分别为58.97%(46/78)、16.67%(13/78)、11.54%(9/78)、7.69%%(6/78)和5.13%(4/78),其中纤维化分期≤Ⅱ期占87.18%。

表1 78例次OLT术后乙肝复发患者Batts-Ludwig肝炎活动指数与临床表现分析

表2 78例次OLT术后乙肝复发患者Batts-Ludwig肝炎纤维化分期与临床表现分析

2.5 Batts-Ludwig肝炎活动分级及纤维化分期与临床特点分析(表2):肝炎活动度分级程度随术后感染时间的延长或HBV标志物阳性数量的增多,高级别比例逐渐增高,与HBV DNA水平无相关性,如表1所示。肝炎纤维化分期与复发时间、肝炎标志物及HBV DNA水平具有相关性,其中>术后1年均出现程度不等的纤维化,单项HBV DNA<104U/ml患者术后<1年均无纤维化,单项HBsAg+患者术后仅15.38%出现纤维化,纤维化分期≥Ⅲ期的患者均见于术后≥2年。

3 讨 论

肝脏移植技术经近50年的发展,已成为治疗终末期肝病最为有效的医疗手段之一,在我国,HBV相关终末期肝病患者数量在肝移植中占比较高的比例。与非移植人群相比,肝移植患者术后HBV感染病变进展快、临床表现无特异性,病理特点与急性排斥反应有重叠,给诊断及评估带来巨大挑战。因此,总结并分析肝移植术后HBV感染患者的临床及病理特点,对准确和及时制定有效的治疗方案是十分必要的。

肝移植术后HBV感染多见于术后3年内,绝大多数是由于外周血液的病毒颗粒或肝外器官(血单核细胞、脾脏、胰腺、骨髓小肠等)存在的HBV再感染所致[6]。极少数患者是由于输入血液制品或与乙肝患者密切接触导致的新发感染。虽然复发和新发HBV感染的致病方式不同,但两者的临床及病理表现并无明显差异。本组病例中2年内HBV感染占89.29%,其中术后1~2年内占57.14%,提示术后2年内应对HBV感染进行密切监测。目前,HBV感染主要的检测方法是血清HBV标志物和HBV DNA,但两者在敏感性和特异性存在差异。本组HBV感染的病例中HBsAg阴性占19.60%,且均发生于术后1年内,可能与HBV感染事件和病毒含量有关。HBV DNA<104U/ml占94.64%,其中<103U/ml占21.43%,提示移植术后HBV感染患者病毒复制水平较低,可能与本组病例免疫抑制和预防性治疗方案有关。

肝移植术后HBV感染的病理表现类型与非移植患者相似,但肝细胞病变以变性为主而非点灶状坏死,肝细胞变性包括水样及嗜酸变性,因此,活检中出现以肝细胞变性为主要病理表现时,应提示临床进行HBV检测,并应对保存性损伤、缺血性损伤、HCV感染及药物性肝损害等进行鉴别。汇管区及肝实质单个核细胞浸润程度较轻,与移植术后免疫抑制所致免疫反应程度较低有关[7]。汇管区单个核细胞为主的浸润也见于急性排斥反应,但胆管损伤和血管内皮炎更加明显,且浸润的炎细胞种类更为复杂。自身免疫性肝炎(AIH)和丙型肝炎病毒(HCV)感染的汇管区炎症改变与HBV感染类似,但AIH的肝窦炎及中央静脉周围炎更加明显,HCV的肝细胞凋亡及脂肪变性发生率较高,鉴别诊断中需要结合自身抗体和病毒学检测结果综合判定。肝实质内胆汁淤积在本组病例中发生率为33.33%,高于非移植HBV感染患者,其中3例发生纤维淤胆性肝炎(FCH)。FCH是移植术后一种特殊类型肝炎,病变进展迅速,预后差。临床表现以胆红素、碱性磷酸酶(ALP)、γ-谷氨酰转氨酶(γ-GT)升高和病毒呈现高复制状态为特点,本组的3个病例中,HBsAg、 HBeAg和 HBcAb均阳性,HBV DNA>105U/ml,提示当患者HBV标志物呈现“大三阳”和(或)HBV DNA>105U/ml时应行肝穿活检。FCH病理表现以肝细胞显著变性、肝实质淤胆及纤维化为主,应与胆道和肝动脉并发症进行鉴别。本组3例FCH患者肝组织内HBsAg、HBcAg免疫组织化学染色均阳性,且2例HBcAg呈现细胞核及细胞浆阳性着色,提示病毒呈现高复制状态。界板性肝炎是慢性病毒性肝炎的主要病理表现之一,也是肝炎活动分级的重要指标。本组病例中界板性肝炎的发生率为48.72%,多见于部分汇管区的局部且程度较轻。肝移植术后HBV感染纤维化进展较快,与病毒高复制导致肝细胞损伤后启动纤维化机制有关,本组病例纤维化总体发生率为35.90%,随术后时间的延长发生率快速升高,其中术后1年内为9.09%,术后3年高达79.17%,提示HBV感染与早期诊断并及时治疗。纤维化伴有小胆管增生提示胆道并发症,纤维化伴有小胆管消失则提示慢性排斥反应或PBC复发。

本研究进一步分析肝炎活动度分级和纤维化分期与HBV复发时间、病毒标志物及HBV DNA复制水平之间是否存在相关性。本组病例中肝炎活动度分级随术后感染时间的延长,活动级别逐渐增高。由于随术后时间延长,患者免疫抑制程度逐步降低,导致病毒诱导的免疫反应程度逐渐加重。肝炎活动度分级随HBV标志物阳性种类的增多,活动级别逐渐增高。由于肝细胞内病毒抗原的浓度和种类增加,激活细胞性免疫反应所致[8]。本组病例中肝炎活动度分级与HBV DNA浓度无相关性,可能与术后应用核苷类似物联合乙型肝炎免疫球蛋白(HBIG)预防HBV感染有关,预防性治疗可有效降低HBV DNA含量和HBsAg浓度[9-10]。本组病例中肝炎纤维化分期程度与感染时间的延长、HBV标志物阳性数量的增多和HBV DNA含量增高呈正相关,但纤维化进展程度较快,其具体机制有待进一步研究。

肝移植术后HBV感染的临床和病理表现与HBV感染发生时间、患者免疫状态以及预防和治疗方案密切相关[11-12],对于HBV感染高危患者,术后2年内应定期检测患者血清HBV标志物和HBV DNA,出现阳性时应行肝穿活检对HBV的活动程度及纤维化分期进行准确评估,有利于合理制定HBV感染的治疗方案。