资源与环境要素约束下农业科技创新驱动经济增长研究

2015-11-20刘红峰

○刘红峰

(中国社会科学院 经济研究所,北京100836)

一 导论

最早使用创新驱动概念的是波特,随后的20世纪20-30年代,美国经济学家熊皮特(Schumpeter)发展了创新经济思想[1],经济学家弗里德曼(Friedmann)认为创新驱动归源于马克思的《资本论》,马克思在《资本论》中论述了自然科学创新通过技术进步运用于社会生产对经济社会的推动作用[2]。马克思主义经典作家恩格斯在《自然辩证法》中指出科学是一种在历史上起推动作用的革命的力量[3]。农业科技创新在突破资源与环境要素约束的创新驱动,是经济社会发展的基础与前提,实质是通过科技创新,实现资源节约与环境友好型一、二、三产的协同发展,解决初始产业涌现的基础座架。

目前,存在两方面的紧迫性:一是物质要素推动经济快速发展的架构在一定程度上是依靠廉价劳动力和自然资源的过度消耗,对于利用知识、技术、企业组织创新和商业模式创新的集约型经济形态的创新要素利用严重不足,造成工业对农业资源的抽取,出现了农业科技创新过分依附于工业科技创新的不良局面。另一方面受到国际金融危机影响,出口拉动经济增长的作用相对降低,国际经济竞争侧重科技创新竞争日益明显,农业科技创新地位不断削弱。

新时期集约型发展方式重在依靠基础性农业科技创新驱动来突破原始资源与生态环境要素约束,在第六次科技革命与第三次产业革命正在来临之际国内的创新驱动内生性增长的动力机制还未能形成[4] 12-13[5],解决好我国农业科技创新的自主能力,从依附于工业科技创新中解放出来,抢占新一轮创新高地,谁能“前瞻谋划和重点部署,谁就很可能在新一轮全球竞争中抢占先机”[4] 12-13。

从科技创新与产业革命的胶质而言,是驱动我国传统农业产业亟待转型升级的理论架座。我国农业知识要素不足、科技含量较低、附加值低、品牌优势缺失[6] 70-76,随着老龄化社会加剧,城乡人口结构变迁,人口红利将逐渐消失。农业产业转型升级的劳动、资本、物质资源等有形的内在创新要素重新融合,朝创新要素集约密集型战略性新兴产业发展[7] [8]。国内学者在研究中从各个视野对创新驱动产业转型升级,促进经济增长的成果很多,韩小明提出的“跨越论”阐述了传统产业向高新技术产业转型的理论[9],辜胜阻等提出了更需要把农业科技创新放在首位的创新驱动论[10]。厉以宁提出了发展高新技术产业与传统产业结合的融合论[11]。孙军等提出了战略性新兴产业发展与传统产业升级螺旋式上升理论[6] 70-76。林学军从企业发展的角度提出了技术嫁接与产业裂变的理论[14]。Porter、Lexingtong、Dallas等国外学者对于发展中国家如何实现科技创新与产业转型升级的研究表明应该借助传统产业契入高新技术要素相结合来促进产业发展[6] 70-76。在传统产业的自然资源型经济背景下向战略性新兴产业演化过程面临着范式转型中的阵痛,只能依靠创新驱动来破题[16]。因此,研究农业科技创新来解决当前自然资源耗损、生态环境破坏,促进产业转型升级、经济增长与经济发展具有重要的理论和现实意义。

国外学者Rodan在研究发展中国家经济问题时指出自然资源的快速开发,必然导致对生态环境失衡,并且导致局部生态环境破坏[17]。从学理上研究并实现自然资源与生态环境要素约束下我国经济增长的创新驱动是实现经济社会发展的空间布局与扩散的必然选择[18]。本文运用创新经济学与外生增长新古典经济模型分析自然资源与生态环境要素约束瓶颈下导致经济增长停滞的作用机理,并通过模型分析农业科技创新突破资源与环境要素约束瓶颈,阐释自然资源与生态环境要素约束下经济增长与社会协同发展耦合机理的创新嬗变路径。

二 自然资源与生态环境要素约束对区域经济增长的影响机理分析

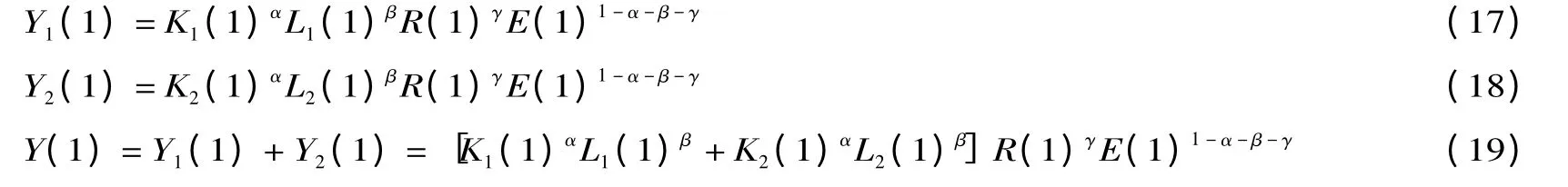

本文将自然资源定义为直接参与人类生产的耗损性不可再生要素,生态环境定义为间接参与人类生产的修复性再生要素。分析模型在索洛模型的基础上引入自然资源投入、生态环境资源投入与知识创新投入(科技创新能力,技术水平,人力资本文化、伦理道德、生产生活习惯),设生产函数为柯布-道格拉斯生产函数,将自然资源和生态环境资源要素纳入函数式来构建新模型分析对经济增长与社会发展的约束性作用机理:

产出、资本、包括知识创新投入的劳动在式中以Y(t)、K(t)、L(t)分别表示;式中R(t)、E(t)分别表示自然资源要素与生态环境要素投入;资本、创新劳动、自然资源和生态环境资源要素产出弹性参数在式中以α、β、1-α-β、1-(1-α-β)分别表示。耗损性自然资源要素在生产发展中存量不断下降。得出R(t)=-bR(ti),b为耗损性自然资源要素在生产中的耗损速度。设自然资源要素的初始值为R(t=0)=1,则有0<R(t)<1。由于生态环境为部分可再生性资源,但是在生态环境破坏的情况下为不可再生性资源,随着自然资源开耗损性开发的加剧,生态环境破坏程度也不断加快。设初始的生态环境资源为E(t=0)=1,则0<E(t)<1,推出资本、知识创新劳动、自然资源与生态环境等三种要素按下述模式增长:

式中,资本要素、科技创新性劳动要素、自然资源要素、生态环境要素随时间的变化率分别为K(t)、L(t)、R(t)、E(t);储蓄率、折旧率和人口增长、科技创新增长率、生态环境修复率等外生给定常数分别用s、δ、n、ζ来表示。我们通过索洛模型中知识、劳动、自然资源和环境资源为外生变量描述经济行为的特征来分析资本行为。根据柯布-道格拉斯生产函数规模报酬不变的重要特征,再运用C-D生产函数的紧凑形式来分析单位劳动资本存量对不同经济形态的产出动态演化方式。令D=E(t)1-α-β,ε=β/(1-α),则C-D生产函数(1)式变为:

令y(t)=Y(t)/L(t)ε,k(t)=K(t)/L(t)ε,则(6)式改写成紧凑形式:

根据索洛模型分析资本行为的思路,可以对k(t)=K(t)/L(t)ε进行全微分,可得:

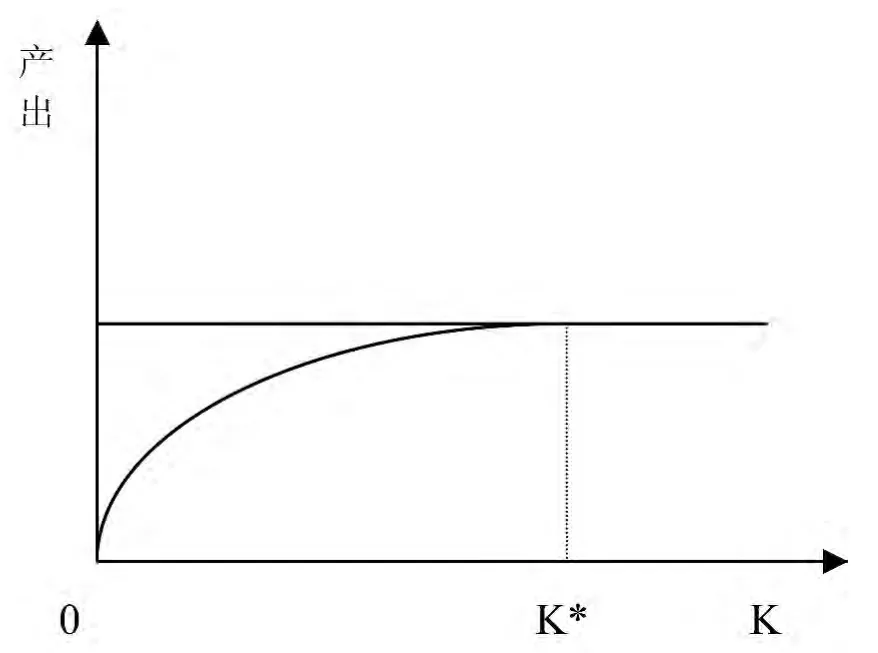

将(2)式和(3)式代入,则(8)式变为:

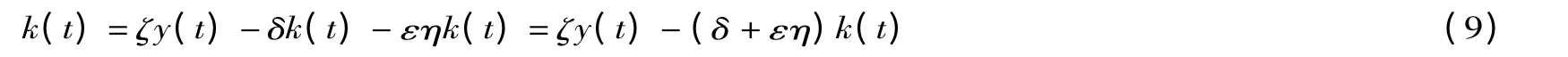

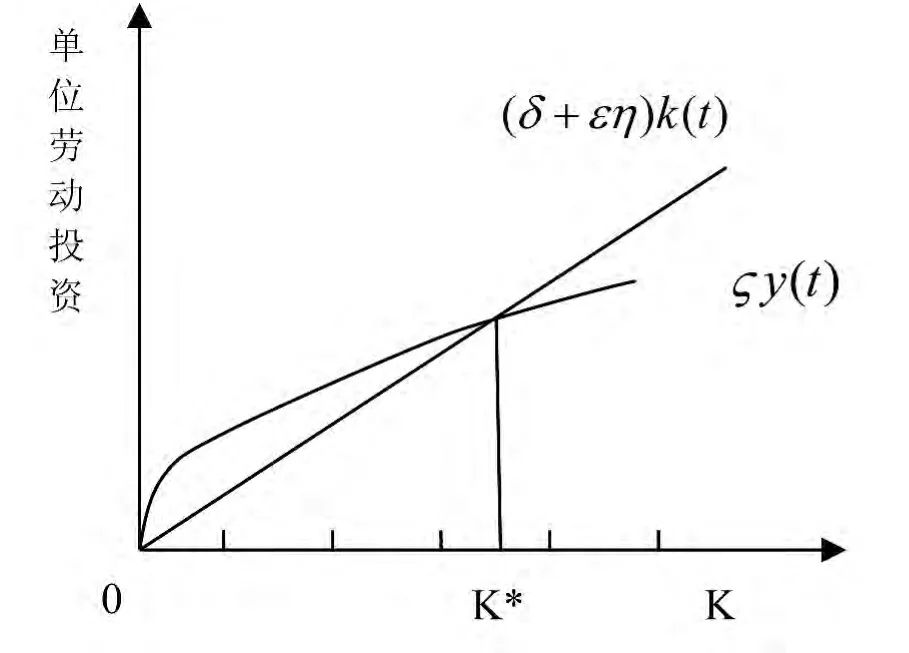

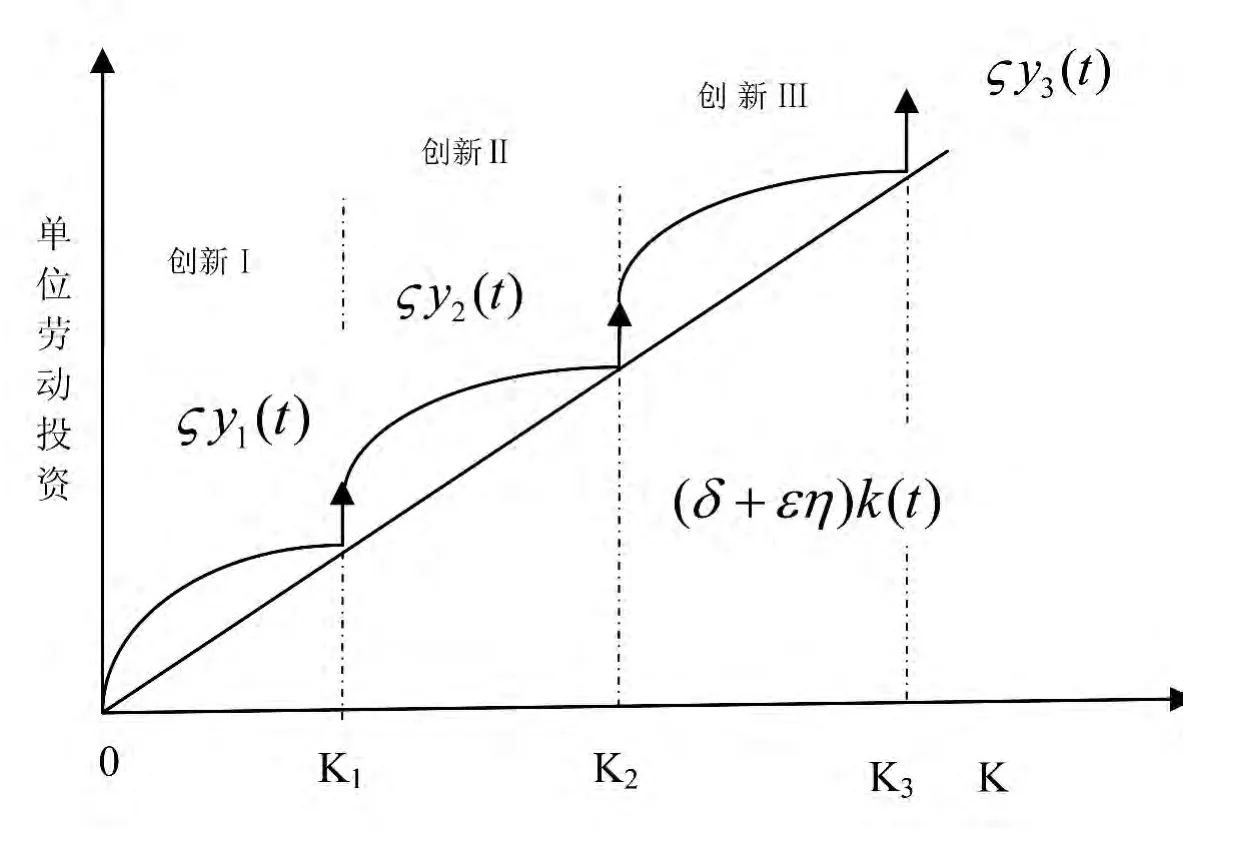

(9)式引入自然资源要素与生态环境要素在索洛经济增长模型的外生变量中包括知识创新的单位劳动资本对应经济动态演化行为表达方式。在使k(t)保持现有水平上所必须选择的投资量说明了知识创新性单位劳动资本存量的变化率取决于ζy(t)为单位劳动的实际投资和(δ+εη)k(t)的持平投资。可根据(9)式作如图1的动态变化图。当k=k*时,˙k(t)=0,单位劳动资本存量处于稳定状态,但无论k从何处开始变化,都将向其稳态k*收敛,实现经济处于其平衡增长路径上的ζy(t)=(δ+εη)k(t),同样,可推导出经济位于其平衡增长路径上的单位劳动产出y*=D(k*)α,且y(t)=0,见图2。

图1 单位劳动资本存量变化

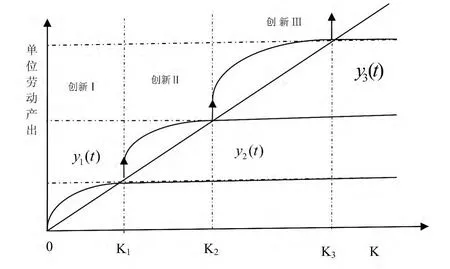

图2 单位劳动资本产出变化

根据y(t)=Y(t)/L(t)ε,k(t)=K(t)/L(t)ε,可得:

对(10)和(11)式求导数,可得:

Y(t)=εL(t)ε-1L(t)y(t)+L(t)y(t);

K(t)=εL(t)ε-1L(t)y(t)+L(t)k(t)。

当经济位于平衡增长时,因K(t)=0,y(t)=0,得出,Y(t)=εL(t)εL(t)y(t)+L(t)y(t),K(t)=εL(t)ε-1L(t)y(t)+L(t)k(t),产出Y(t)和资本K(t)的增长率相同,ΔY(t)/Y(t)=ΔK(t)/K(t)=εη。在经济位于平衡路径时,单位劳动产出增长率和单位劳动资本的增长率等于产出增长率与劳动增长率之差:

实际生产中,各生产要素的增长速率受各种因素影响而导致增长率迥异[21]。所以,初期社会通过知识创新来替代日益稀缺的自然资源与保护性恢复生态环境资源,但是科技创新的技术工具性有一定的滞后性,并且替代程度有限,经济增长将受制于自然资源与生态环境资源[21]。经验表明,国外地区资源型经济呈现出“倒U型”发展轨迹,在既定科技创新条件下整体经济走向衰退成为历史必然[22]。所以,社会必须利用闲置资本和人力资本进行创新,促进科技变革,摆脱经济增长困境。

三 农业科技创新驱动突破资源与环境型经济增长瓶颈的传递机理分析

在资源耗损与生态破坏型经济中一般从三个方面进行科技创新:一是生态环境资源保护性开发技术创新,主要是降低污染强度(z)、提高生产的环保程度与促进生态环境资源要素的修复性循环利用能力,在生态环境资源要素修复技术θ和产出Y一定状态,则z↓→P[Y(t),z] ↓→E(t)↑→y'(t)↑;二是生态环境恢复性再生科技创新,根据生态环境资源变化率˙E(t)=θE(t)-P[Y(t),z] 可知,在污染流P[Y(t),z] 一定的情况下θ↑→E(t)↑→y'(t)↑;三是资源节约与环境友好型科技创新,降低单位产出的单位自然资源耗损与生态环境破坏比率,则R(t1)=-bR(t2),b↓→R(t1)↓→R(t2)↑→y'(t)↑。

(一)自然资源与生态环境型经济增长的自我缺破

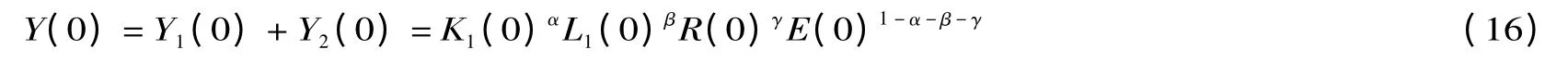

运用上述模型的理论传导机理,研究突破资源耗损与环境破坏型经济增长的瓶颈。假设:初始期自然资源和生态环境资源存量为R(0),E(0);资本和劳动(科技创新)在产业之间流动不计成本;区域间没有技术外溢与扩散;生产对自然资源与生态环境资源瓶颈的反映为离散式反应;劳动密集型与资本密集型产业对自然资源与生态环境资源的依存度低;自然资源与生态环境资源型产业中没有科技创新。用t=0和t=1分别表示初始期(自然资源与生态环境资源型经济)和完成期(科技创新型经济),用下标1和2分别表示两种不同的类型经济,空白下标则表示自然资源与生态环境型经济产出。可得出:

根据基本假设,K2(0)=0,L2(0)=0,因而有Y2(0)=0,所以,

自然资源与生态环境资源型经济向科技创新型经济转变的生产函数为:

根据上述理论,得出自然资源与生态环境资源型经济增长的后期单位劳动产出增长的微分方程:

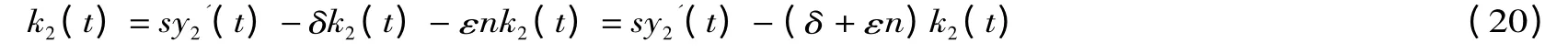

后期创新起步产业2的产出轨迹与先期产业1同理收敛于k2*的某一稳定状态,有sy2'*=(δ+εn(t),其动态变化见图3。得出,相对过剩生产要素被厂商用于不依赖于自然资源与生态环境环境要素的创新驱动型经济的增长体,假设折旧率δ不变、人口增长率不变,则后期经济与先期经济的持平投资曲线将逐渐重合。由于后期经济2的增长始于先期经济资本密集度k1*之后,如果以横轴上的k1*作后期经济动态变化的坐标原点,可以推导后期经济2的持平投资曲线与先期经济1平行,稳定状态将落在k1*+k2*处,后期经济2投资曲线向右水平位移,单位为k2*个。由D'=R(t)γE(t)1-α-β-γ与(20)式推导,对于自然资源与生态环境资源型经济发展模式的先期经济,其0<D'(t)<1;对于不依赖于自然资源与生态环境资源的后期经济,其D'(t)趋近于1。如果设k(t)不变,则先期经济的y1'(t)小于后期经济的y2'(t),可得k1*<k2*,同理k2*<k3*。

图3 农业科技创新跃迁与产出、单位劳动变化

由图3可知,在第Ⅰ阶段,先期经济1依赖于自然资源和生态环境资源促进经济增长,随着自然资源和生态环境资源的开发升级,科技创新的停滞将使单位劳动资本报酬递减,经济增长向稳态k1*收敛。在k1*处,区域性自然资源与生态环境的潜力完全耗尽,单位劳动资本要素产出停滞增长,经济体相对过剩生产要素出现。客观上催生寻求不依赖于自然资源与生态环境资源的经济增长2,造成了经济增长上的自我生态演化,导致部分闲置资本和剩余劳动力向创新领域转移。当特定经济体先期经济在第Ⅰ阶段增长停滞后传导到第Ⅱ经济增长阶段恢复过程。尽管后期经济2不依赖于自然资源与生态环境资源来促进经济增长,但面临科技创新对各要素的驱动能力的短缺,整体经济k1*+k2*向稳态收敛,经济增长趋于停滞。在微观经济体中,厂商以同样方式将闲置的资本和剩余的劳动力从后期产业2转出,转型到资本密集度更高的不依赖于资源环境的产业,恢复区域经济体第Ⅲ阶段的增长,并收敛于稳态k1*+k2*+k3*。分析资源型经济单位劳动资本的动态演化轨迹,得出:自然资源与生态环境依赖型经济体保持长期稳定增长过程必须不断突破自然资源与生态环境资源要素约束,适时实现相对过剩生产要素向不依赖于自然资源与生态环境资源要素的产业转型与迁移,创新性解决自然资源与生态环境资源的有限性对经济增长的强约束,创新性解决资源型区域经济发展的可持续性问题。在第Ⅰ阶段为先期经济1,在第Ⅱ阶段,自然资源与生态环境资源型经济的单位劳动产出增长趋于停滞,收敛于y1*,生产函数趋于水平;相对过剩生产要素转型到后期经济2。在第Ⅲ阶段,先期经济1和后期经济2的生产函数都变为水平,经济增长转型与迁移到后期经济3。

(二)农业科技创新驱动自然资源与生态环境型经济体转型增长

根据希克斯(1932)的特定资本与劳动比率、资本和劳动的边际替代率地演变类型来划分科技创新进步形态,在K/L一定时,在仅包括资本和劳动两种生产要素的生产函数中,如果FK/FL之比增高,则该类型科技创新为劳动节约型;如果劳动和资本的边际生产率之比FK/FL降低,则该类型科技创新为资本节约型;如果劳动和资本的边际生产率之比FK/FL不变,则该类型科技创新为中性。再运用希克斯划分法,对包括资本要素、劳动要素、自然资源和生态环境资源要素对资源节约与环境友好型科技创新的生产函数进行定义,则:在R/KLE之比一定的情况下,FE/FKFLFR之比增加,为资源节约型科技创新,反之,则不是资源节约型科技创新;在E/KLR一定的情况下,FE/FKFLFR之比增加,为环境友好型科技创新,反之,则不是环境友好型科技创新。

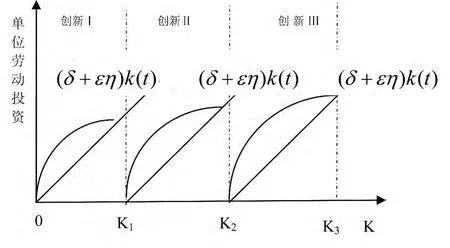

假设厂商对资源环境瓶颈作离散反应,根据科技创新促进产业转型与升级的特征[23],设生产函数为:

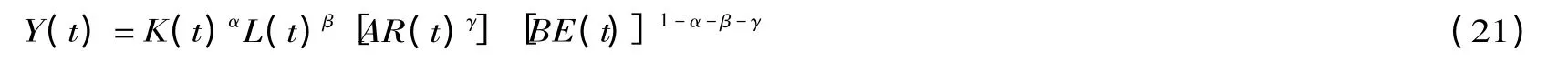

其中,AR(t)和BE(t)分别表示资源型节约型和环境友好型科技,A和B表示资源技术型和环境友好型科技创新。此时单位劳动产出式为:

区域单位劳动资本变化如图4。在第Ⅰ阶段,没有科技创新(即A1=1,B1=1),实际投资曲线sy1

'(t)与持平投资曲线相交,因自然资源与生态环境要素约束的瓶颈,单位劳动所带来的经济增长处于稳态为,导致经济增长停滞。

图4 农业科技创新与单位劳动产出变

区域性的经济体通过创新促进开发并使用资源节约型和环境友好型科技创新来驱动经济增长,使A1和B1跃升到A2和B2,单位劳动资本增长进入第Ⅱ阶段,此时的实际投资曲线由sy'1(t)上移到(t)。由于A1<A2,B1<B2,因此,(t)<(t)。假设人口增长率、折旧率不变,创新Ⅱ阶段与创新第Ⅰ阶段的持平投资曲线吻合。因为,实际投资曲线与持平投资曲线的相交位置决定了本阶段收敛于趋于稳态,则区域性经济增长体将再度滑落入自然资源与生态环境要素约束的瓶颈而导致经济增长停滞。要长期并持续性解决自然资源与生态环境要素对经济增长的约束瓶颈,必须使A2和B2跃进至A3和B3,在创新的Ⅲ阶段摆脱要素的瓶颈制约,并不断恢复经济增长。得出,经济体的实际投资曲线由(t)上移到(t)。由于A2<A3,B2<B3,因此,(t)<(t)在本阶段的持平投资曲线仍与第Ⅰ阶段持平投资曲线相重叠,而单位劳动资本增量的产出在经历阶梯状上升的过程后又收敛于稳态,并呈现出交替式收敛跃升、再收敛再跃升的演化轨迹。图5表示了资源节约与环境友好型科技创新与产业单位劳动产出变化轨迹。

图5 资源节约与环境友好型农业科技创新演化与单位劳动产出跃进

四 结论

经济体的自然资源和生态环境资源型经济要实现产业转型与升级,摆脱约束,实现可持续性、有质量的经济增长与经济发展,途径有二:一是引导相对过剩劳动、资本要素向不依赖于自然资源与生态环境要素的劳动密集型和资本密集型产业轨迹演化,例如文化产业、旅游产业、创意经济等等。二是倒逼相对过剩生产要素聚焦科技创新,实现资源节约与环境友好型科技革命来创新生产要素、替代自然资源与生态环境要素、挖掘要素潜能,实现创新驱动经济增长。

本研究的政策建议,首先是通过农业科技创新从工业科技创新中的解放和剥离来突破经济增长的原始性基础资源,挖掘我国生产要素内涵,促进由原来过度依赖于自然资源耗损与生态环境破坏的产业转向技术密集型与资本密集型产业。其次是加快催化农业科技创新对自然资源的开发利用效能、效率,加快保护与修复生态环境的农业科技创新成果运用于我国经济发达地区、科技创新能力较强的区域,率先实现资源型经济的产业变迁与跃进,实现区域经济可持续发展。第三是通过农业科技创新产业园区驱动的圈层协同效应,在促进区域经济增长与产业转型升级的基础上,实现圈层性耦合机制,促进自然资源要素相互转化与生态环境自我修复式的资源节约与环境友好型生产、生活的文明伦理自我演变式经济增长,促进建立自然资源和生态环境资源的宏观调控与微观市场评价估价体系。四是通过对农业科技创新合理认识,确定自然资源与生态环境要素在创新和产业之间转型的能力与速率,通过区域性制度设计[24]与创新来实现区域阶段性经济最优化增长模式创新。

[1] [美] 熊彼特.经济发展理论[M].北京:商务印书馆,2000:68.

[2] 马克思.资本论:第3卷[M].北京:人民出版社,2004:97.

[3] 马克思恩格斯选集:第3卷:[M].北京:人民出版社,1995:587-777.

[4] 贾立政,等 新科技与产业革命来临——全球动态与中国方位[J].人民论坛,2013(6).

[5] 卫兴华.创新驱动与转变发展方式,经济纵横[J].2013(7):1-4.

[6] 孙 军,高彦彦.产业结构演变的逻辑及其比较优势——基于传统产业升级与战略性新兴产业互动的视角[J].经济学动态,2012(07):70-76.

[7] Khessina O,Carrloll G.Product Demography of Denovoand De alio Firms in the Optical Disk Drive Industry,1983-1999[J].Organization Scinence,2008(19):25-38.

[8] Lange D,Boivie S,Henderson A.The Parenting Para-dox:How Multibusiness Diversifiers Endorse Disruptive Technolo-gies While Their Corporate Children Struggle[J].Academy of Management Journal,2009(52):179-198.

[9] 韩小明.从工业经济到知识经济:我国发展高新技术产业的战略选择[J].中国人民大学学报,2000(03):34-41.

[10] 辜胜阻,李正友.创新与高技术产业化[M].武汉:武汉大学出版社,2001.

[12] 厉以宁.让信息化带动工业化,而不是代替工业化[J].中国制造业信息化,2005(07):34.

[13] 林学军.战略性新兴产业的发展与形成模式研究[J].中国软科学,2012,(02):26-34.

[14] 洪银兴.关于创新驱动和创新型经济的几个重要概念[J].群众,2011(08):31-33.

[17] 张 伟,资源环境约束与资源型经济发展[J] ,当代财经,2008(10):23-29.

[18] 张复明,景普秋.资源型经济及其转型研究述评[J].中国社会科学,2006(06):78-87.

[19] Schou P.Polluting Non-Renewable Resources and Growth[J].Environmental and Resource Economics,2000,16.

[20] 罗 浩.自然资源与经济增长:资源瓶颈及其解决途径[J].经济研究,2007(06):142-153.

[21] 张复明.资源的优势陷阱和资源型经济转型的途径[J].中国人口·资源与环境,2002(04):8-13.

[22] 董 颖.资源环境因素对资源型产业群发展的影响分析[J].生态经济,2006(07):37-40.

[23] 李树人,谢承泮.技术创新与资源型城市产业转型[J].科学学与科学技术管理,2006(12):163-164.

[24] 郭奇斌.现代农业市场资金支持体系与制度配置研究[J].华侨大学学报:哲学社会科学版,2014(3):66-71.