金融危机的实质与我国的对策及经验总结

——基于马克思危机理论的分析

2015-11-20马继青

马继青

金融危机的实质与我国的对策及经验总结

——基于马克思危机理论的分析

马继青

金融危机后,中国为缓解外部经济冲击适时采取了积极的财政政策和极度宽松的货币政策。实践表明,这些短期政策效果明显,但副作用也较大。因此,从马克思的危机理论出发,我国应该把调整经济结构、转变经济发展方式、拉动有效需求作为一项长期策略来实施。

金融危机;内需;马克思;经济结构;发展方式

一、引言

2007年8月,由于次级抵押贷款市场上的信用危机,美国全面爆发了次级抵押贷款危机。这场危机从房地产价格的下降到次级抵押贷款违约率的上升,从流动性短缺和信贷紧缩到危机逐渐渗透到实体经济大致经历了四个阶段,并且最终通过贸易与资金流动渠道传递到世界其他经济体,从而爆发了全球性的金融危机。长期以来,由于中国一直是一个外向型的国家①从《中国统计年鉴》的资料来看,2004年至2008年进出口贸易总额占GDP的比重都超过50%。,一直存在内需不足的问题,因此,在世界经济整体下滑的情况下,中国的经济也受到了很大的影响。面对这种不利的形势,中国积极地、及时地出台了一系列刺激经济发展的政策,如加快产业调整步伐、4万亿财政投入等,这些政策使我国的经济发展一直保持在8%以上的增长速率。但从实施效果来看,这些政策也出现了失业率上升、物价上涨等一些负面的影响。因此,在全球经济还没有完全复苏的情况下,有必要进一步探索金融危机的实质并对我国应对危机的经济发展的对策进行评价和经验总结。

二、马克思的危机理论及本次金融危机的实质

金融危机爆发以来,各种解释金融危机的理论纷纷出现:宋立(2008)、李建伟(2008)等人认为导致金融危机的主要原因是监管缺位;杨学聪(2008)、裴长洪(2008)等人认为金融创新是本次金融危机的罪魁祸首;张建华(2008)、刘明远(2008)等人则从政策失误的角度探求本次金融危机的原因。分析他们的文献,可以看出这些主流观点都是从市场运行和技术操作的层面来寻求金融危机的原因。显然,这些理论对本次金融危机都有一定的解释力。但是从市场运行与技术操作层面的分析毕竟只是囿于表象,他们没有探讨根本的病因。

(一)马克思的危机理论

马克思通过对古典经济理论的批判,利用对资本主义生产方式和生产过程的分析建立了自己的经济危机理论。马克思认为,“一切真正危机的最根本的原因,总不外乎群众的贫困和他们有限的消费”[2]。由于商品和货币在价值形态上相互对立并且必须相互转换,商品在买和卖两个阶段上出现了时间和空间上的分离,使危机的产生具有了可能性。而市场竞争的加剧和信用制度的发展则使这种可能变成现实:市场竞争使不变资本增加和可变资本减少,结果是企业生产能力和产品迅速增长,社会的贫富差距不断增大;信用制度的发展使同一笔货币具有了多次执行支付手段的职能,造成一种虚假的需求,掩盖生产过剩的事实。当社会支付链条出现中断后,这种可能性就变为了事实。当然,这一切都源于生产资料资本家私人占有和生产社会化之间的矛盾。生产资料的私人占有和无限追求剩余价值的动机使资本家不断进行资本积累并产生了两个后果:一是财富在少数资本家手中积累,二是贫困在多数雇佣劳动者手中积聚。这种两极分化表现在社会生产运动中就是资本家生产规模的无限扩大和雇佣劳动者购买能力的相对缩小。正是这种生产规模与购买能力的矛盾最终导致了产品的相对过剩,进而导致危机的爆发。

(二)本次金融危机的实质

1.本次金融危机在资本主义国家的实质

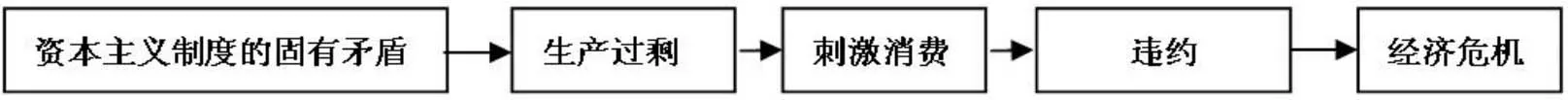

本次金融危机从表面上看是美国次级抵押贷款出现问题引发的金融风暴进而实体经济的危机,但从马克思主义的危机理论来看,仍然是资本主义固有矛盾的产物,仍然是产品相对过剩、大多数人有效需求不足的产物,只不过是“透支消费”或“透支经济”暂时填补了收入与消费之间的缺口,掩盖了产业经济扩张与有效需求不足的矛盾[3]。这一逻辑可以用图1表示:

2.本次金融危机在中国的实质

长期以来,中国作为一个经济外向型国家,进出口总额在国内生产总值中的比重一直过半,内需长期不足。在面对金融危机世界经济总体下滑的形势下,中国的进出口(特别是出口)受到了严重影响,经济的发展受到了扰动。但本次危机在中国与在资本主义国家有着本质的区别:首先,从所有制结构上看,资本主义国家实行的是生产资料私有制,从而不可避免的存在生产资料私人占有和社会化大生产的矛盾;而中国是一个生产资料公有制的社会主义国家,这使我们完全有能力避免制度层面的生产相对过剩。其次,从有效需求角度看,资本主义所有制结构诱因下的有效需求不足是导致利用次级贷款刺激需求进而产生违约危机的原因;而我国的有效需求不足则源于我国的基本国情:改革开放后为快速缩小与其他国家的经济差距,我国实行了使一部人先富起来、以先富带动后富、最终达到共同富裕的发展策略。从实践来看,这种策略是有效率的,30年多年的改革开放使我国的综合国力迅速提高,人民生活水平也有了较大的改善。但是,这种“效率优先”的发展方式同时也使我国的贫富差距逐渐拉大,根据世界银行的数据,中国的基尼系数已经从改革开放初期的0.20激增至现在的0.48,大大超出了0.4的警戒线。这种差距,一方面使财富集中到少数人的手中——但少数人的需求是有限的;另一方面,大部分人因财富不足而购买力低——社会的需求应该靠大部分人的需求。当世界金融危机发生后,外部经济环境变得恶劣,内需不足自然成为扰动我国经济发展的原因。因此,我国和资本主义国家对比,金融危机对经济的扰动在现象上都表现为有效需求不足,但本质上,资本主义国家的内需不足是由于其生产资料资本主义私人占有造成的,而中国的内需不足则是由于首先做大总量的基本国情决定的。目前,经过30多年的改革开放,我国的经济总量已经跃居世界前列,缩小贫富差距的时机已经成熟,而本次世界金融危机就是一个增加城乡居民收入拉动内需的契机。

图1 经济危机过程示意图

三、金融危机下中国经济发展的对策及其绩效分析

金融危机后,面对日趋恶劣的外部经济环境,我国政府及时出台了一系列刺激经济发展的政策。两年多的实践表明,这些对策确实收到了一些实效,但也暴露了一些问题。下面将对我国实行的对策进行简要的回顾并进行绩效评价。

(一)金融危机下中国经济发展对策回顾

针对金融危机引起的经济萎缩、失业增加等负面影响,国家采取了积极的、促进经济发展的财政政策和货币政策。归纳起来:

财政政策主要是减税和扩大政府购买。目前国家已经下调了证券交易税并取消了利息税,而且推出了庞大的政府4万亿元支出计划(其中包括中央政府的1.18万亿元和地方政府及社会的参与)。这些投资对第二产业中的上游制造业(主要是钢铁、建材和工程机械等)产生了直接的刺激,并可在较长时间内传导至其他行业。这个计划将有助于东部地区的产业升级和转移以及西部地区基础设施的改善和产能的扩张。

货币政策主要是下调贷款基准利率、下调存款准备金率、取消对商业银行信贷规划的约束以及鼓励金融机构增加对灾区重建、“三农”、中小企业的贷款等。在宽松货币政策的支持下,到目前为止,贷款规模已经达到了11万亿元左右。

(二)金融危机下中国经济发展对策的评述

积极的财政政策和极度宽松的货币政策无疑已经对我国经济的短期发展起到了极大的刺激作用。在世界经济形势普遍不好的情况下,我国2008年的经济增速为9%,经济总量突破30万亿元人民币,2009年的经济增速也高达9.1%,实现了预期经济发展目标。

但是,在看到这些短期成果的同时我们也应该清醒地看到:一方面,我国的进出口总额在继续下降,消费并没有明显的提高,经济的增长主要是靠海量的投资拉动;另一方面,物价飞速上涨,通货膨胀已经出现。

实际上,凯恩斯主义的宏观调控政策是一把双刃剑,在缓解当前阵痛的同时,又为未来的发展埋下了新的危机。这可以从以下几方面进行理解:首先,4万亿元的投资虽然暂时拉动了经济的增长,但是4万亿元的投资却并不可持续;其次,按照三元悖论,一国货币政策有效性、汇率稳定和资本自由流动三个目标是不可能同时实现的,如果要选择其中的两个目标,第三个目标就一定要完全放弃。在这一理论的前提下,有关研究表明“在2007年至2009年期间,利率与国内生产总值正相关,即降息无法带动经济的增长,而信贷扩张对刺激经济的作用也极为有限[4]”;再次,即使不考虑货币创造乘数的作用,财政政策的4万亿元投资以及极度宽松的货币政策带来的11万亿元的贷款也使人均增加货币收入超过1万元人民币,这些增加的货币带来了暂时的需求增加,但同时也推高了物价,出现了目前物价全面上涨的通胀局面。由此可见,这种“头疼医头,脚疼医脚”的治疗方式只是一种治标不治本的方式,这种方式可以缓解当前经济发展的阵痛,却无法从根本上解决问题,并有可能增加对经济发展的长期危害。

四、经验总结

上述分析表明,内需不足是我国目前经济发展的症结所在,并且实践证实,凯恩斯主义的靠增加政府投资的扩张财政政策和降低利率的宽松货币政策对经济发展的负面作用较大。因此,从长线的角度看,应当从提高消费者的收入、增加大多数人消费的角度考虑,也就是要做到让大多数人有钱可花,并且有钱敢花。

从实际情况看,目前我国的基尼系数已经还远远超出0.4的国际警戒线,城乡、东西收入差距还比较大,并且很大一部分居民的社会保障还不是很完善。分析造成这种局面的原因:第一,长期推行的依靠投资支持经济增长的方式以及城市化进程的加速致使在收入分配中资本和自然资源特别是土地资源所占份额不断提高,而这恰恰导致了劳动者在收入分配中的份额不断降低;第二,优先发展东部沿海地区的策略致使东西部差距过大;第三,由于人口基数过大以及长时期城市优先发展的策略,大多数居民的社会保障并不是很完善。

针对上述问题,从全局的角度看,目前应当重点做好长线发展策略,即通过调节需求结构、要素投入结构、收入分配结构、产业结构、以及区域经济结构等方式来促进我国经济的健康发展与转型。具体来说:

调节需求结构,从凯恩斯主义的总需求构成来看,就是要增加居民消费所占的比重、调整投资、政府购买和净出口至一个合适的比例。国家统计局公布的数据显示,2009年前三季度消费对GDP的贡献有4个百分点,投资贡献了7.3个百分点。消费对经济增长贡献率远低于投资。统计数字显示,2000年至2008年,我国投资增长17.9%,净出口增长34.7%,分别比消费增速快7.2个和24个百分点。因此,目前要做的就是增加居民消费所占的比重。实际上,增加居民消费所占的比重、调节要素投入结构和收入分配结构是相辅相成的。增加居民消费所占比重的关键是调节收入分配结构,而调节收入分配结构就必须增加劳动在生产中的份额,这就要求我们在促进经济增长的多种要素结构中逐渐摆脱依赖物质资源要素消耗的方式并逐步转变到依靠科技进步和劳动者素质提高的增长方式上来,要做好人才的培训工作和使用工作,逐步提高广大劳动者的收入,同时逐渐完善社会保障机制,使广大居民有钱可花、有钱敢花。

调节产业结构,就是通过对资产存量和增量的调整,改善产业比例,提高生产要素的配置效率,实现产业部门之间协调、高效和可持续发展。促进产业调整既是推进我国经济整体转型的根本任务,也是实现我国经济转型的关键所在[5]。目前,调节产业结构的关键是要处理好三次产业之间的关系并减少重复投资、淘汰落后产能,同时积极培育高新技术产业、环保产业和新能源产业。

调节区域经济结构,就是改变我国改革开放以来在区域经济发展上的不均衡状态,优化区域之间的资源配置、生产力布局和产业分工合作等问题,从而实现区域经济的协调发展和区域收入分配的合理化,达到区域协调发展的目的。金融危机以来,我国中西部不少地区经济增长幅度高于东部沿海地区,率先实现了经济复苏,这种情况更使我们看到了区域经济协调发展对整个经济的重要作用。目前,在区域经济结构的调整上,应该着重处理好从发达地区向较发达地区和欠发达地区的产业梯次转移和过渡,并充分结合当地经济发展的实际,以政府为指导、企业为先导,逐渐推动区域经济的平衡发展。

[1]张明,付立春.次贷危机的扩散传导机制研究[J].世界经济,2009,(8).

[2]马克思.资本论第三卷[M].北京:人民出版社,1975.

[3]惠宁,何磊.当前金融危机的根源:基于马克思危机理论的分析[J].学术月刊,2009,(6).

[4]陈玲.“不可能三角”质疑现行人民币汇制下货币政策的有效性——全球金融危机中的印证[J].浙江金融,2009,(10).

[5]姜作培.以结构调整推进中国经济整体转型[J].国家行政学院学报,2009,(5).

马继青,临沂大学商学院教师,山东临沂,276000

F831

A

1007-7723(2015)02-0003-0003