水道集:反攻收复胶东的序幕之战

2015-11-18

文/特约记者 张 磊

本刊记者武丽娜

水道集:反攻收复胶东的序幕之战

文/特约记者 张 磊

本刊记者武丽娜

1944年8月24日,胶东部队十六团和东海独立团攻克牟平县以南水道敌据点,全歼日军38人,伪军2个中队。这是我军迫击炮向前沿阵地运动。

1944年8月24日夜晚,在胶东一座被八路军团团围住的日军炮楼外面,一名干部正拿着用洋铁皮卷成的话筒,用流利的日语向里面喊话。最初,他的努力起到了一定的作用,碉堡里面的日军一下子沉寂了下来。但是没过多久,随着同样以日语“国贼”作为回应,碉堡里面的机枪又响了起来。见此情景,这位嗓音略带沙哑的“日本八路”竟气得一边摇头一边冲着里面嚷道:“八格牙路……大大坏了的……”说罢,他用手指着碉堡,扭头冲着身边的中国同志激动地吼道:“打打!消灭消灭……死啦死啦的!”由此拉开了胶东地区大战的序幕。

记述眼前这段战争场景的,就是参加这场战斗的原海南军区司令员、时任胶东军区第16团第3营第8连连长的江雪山同志。正是这段生动的文字促使记者决定拿起行囊,到当年的战场上去一探究竟。而那个向碉堡里喊话的“日本八路”不是别人,正是日本人民解放联盟胶东支部长渡边三郎。他们当时正在参加胶东军区发起的秋季攻势中的一场战斗,其目标就是要端掉敌人揳入我根据地腹地的水道集据点。

“铁打的水道,纸糊的牟平”

记者一行从北京坐高铁6个小时便到达了烟台,再乘车赶往当年战斗的发生地——烟台市牟平区水道镇。司机介绍说,这里是革命老区,至今都流传着“铁打的水道,纸糊的牟平”这种说法,但是具体怎么讲他也说不清。这个疑问也就成为记者此次寻访之旅的开端。

在烟台市胶东革命史陈列馆里,展出着一份印制于民国三十六年(1947年)的《胶东区地图》。在这幅地图上,记者很容易就找了这个当时叫做“水道集”的地方。此地位于当时胶东牟平县南部,距县城约27公里,当时只是一座300多户人家的小集镇。别看此地不大,当年却是扼守烟(台)青(岛)公路的战略要点,如今也是两条省道的交会处。当地镇政府的同志告诉我,水道镇的东面产黄金。沿镇政府前面一条叫做金政街的马路放眼看去,如今镇子东部的街道、小区还多以黄金命名。这让记者想起了在查询资料的过程中,曾经多次发现解放前胶东地区向延安上缴黄金的记录。出了镇子沿着公路向北走大约10公里处是一个叫尺坎的地方,水道战斗的打援之战就是在这里进行的;沿着尺坎再向北15公里就是当时紧邻烟台的牟平县城,因此水道集在当时也被看做是牟平的“南大门”。从1940年日军踏入水道集那一天起,就开始在这个地方大兴土木,修建碉堡炮楼以图长期据守,且水道据点工事强于牟平城防,“铁打的水道,纸糊的牟平”的说法即源于此。除此之外,记者还在当地的走访中了解到,当时我党在胶东地区的根据地分为东、南、西、北四个海区,而水道集正是连接我胶东各海区根据地的交通要点。敌人在这里修建的据点,在保障牟平安全的同时,也切断了我各根据地之间人员和物资的流通,阻碍了敌后抗日武装力量的发展和壮大。据记载,每当日军组织“扫荡”的时候,这里都是敌人集结兵员、储备后勤物资的供应基地。而日伪对胶东地区的历次“扫荡”也是从这里出发的,因此水道集对敌我双方都具有重要的战略价值。

“这么重要的地方,为什么不从一开始就把他打下来呢?”和记者一同前来的一位同志忍不住提出了这样的疑问。其实面对这根揳入我根据地的“毒刺”,我方也感到“如鲠在喉”,总是想找个合适的机会将其彻底拔除。但是在当时那种情况下不是要不要打的问题,而是根本打不下来,若细说起来那就要从水道集所在的整个胶东半岛说起了。

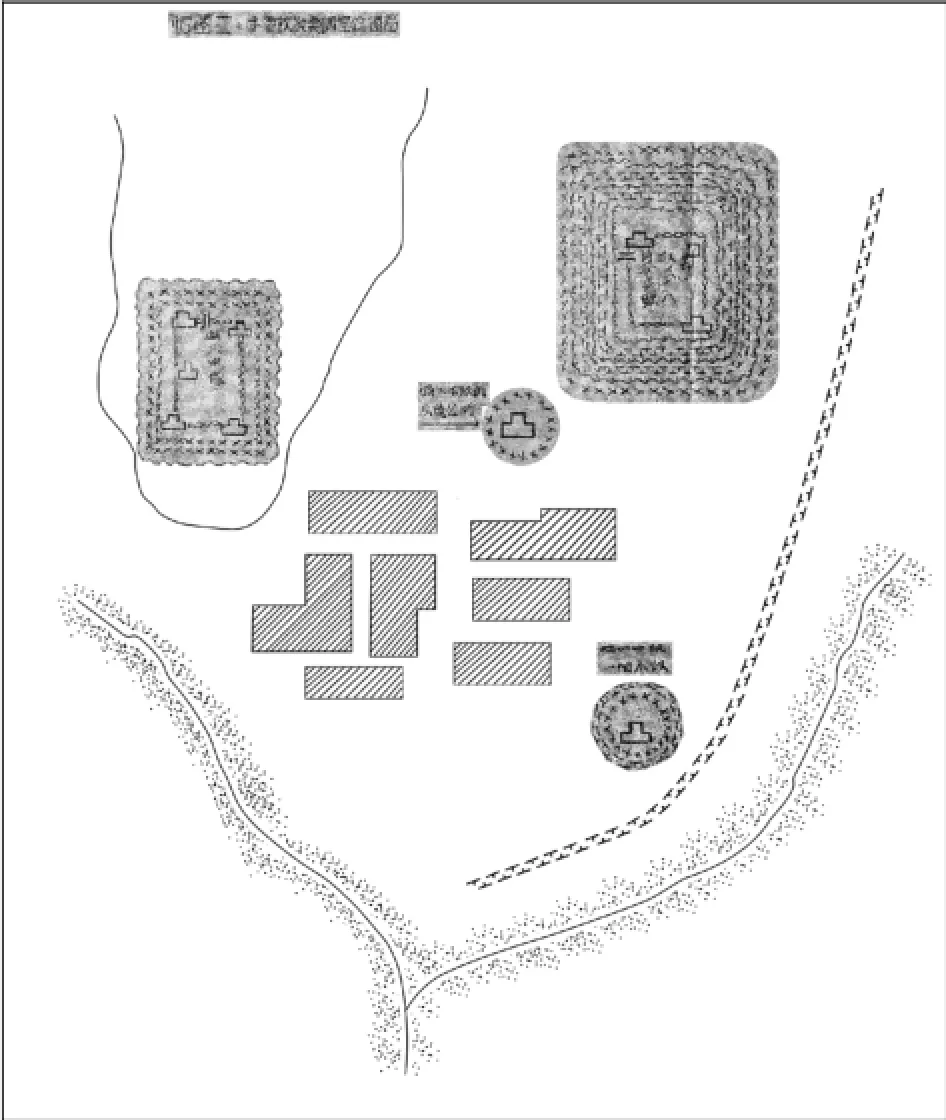

从地图上看,胶东半岛三面环海,一面连接着冀鲁平原,水路交通便捷,物产资源丰富。抗日战争期间,这里是日军往来海上与华北平原的交通要道,更是敌人“以战养战”的重要补给基地。因此从一开始,日军就对此地非常重视。自从占据水道集后,日军竟在这个不大的村镇内外先后修建有碉堡炮台11座,派驻数百名日军和伪军警分别驻守。其中坐落在镇东北面的日军据点不仅在围墙内筑有碉堡2座、平顶炮台1座,而且还在围墙外挖了堑壕,拉上了铁丝网和鹿砦。从水道镇党史办获取的资料记载:在平时,这里常驻有日军1个加强小队以及重机枪、迫击炮各1个班。一旦感到风吹草动,从烟台和牟平增援的敌人在一小时之内就能出现在据点周边地区。除此之外,镇外的西山上和镇北及东南部另修有伪军警据点3处,内有大小碉堡8座,里面分别驻扎着伪军两个中队以及伪警察若干。因此,这里的日伪军装备精良,工事修建坚固,一旦遭到攻击,四处据点可以相互支援,在瞬间就可以构成数道立体交叉火力网。这种严密的防御体系在当时整个华北地区都非常少见。

为了考察当年的战场,尽可能地探访历史的本源,记者特意拿着一份当时的地图,与随行的记者和军分区的同志一道在水道镇走访。从图上看,与当年相比,这里的地形地貌基本保持了原样,虽然整个镇子向四周扩展了不少,但是镇中心的主干路以及两侧的河流走向没变。遗憾的是由于建国后村镇建设的需要,地图上的据点碉堡大多已经拆除,即使站在原址也找不到当年的半点痕迹。据当地镇政府的一位老同志告诉记者,如今镇政府的旧礼堂北墙就是伪军第4中队碉堡(即当时镇北伪军据点)所在地。好在距离此处不远处的西山上还有一座碉堡保存完好。由于记者曾有过在机枪连服役的经历,因此站在这座砖石砌成的坚固碉堡里向当年水道集的位置望去,感到一挺“野鸡脖子”(当时根据地军民对日军92式重机枪的习惯称呼)就足以居高临下地控制大半个集镇。试想以当时连“老套筒(汉阳造)”都不能做到人手一支的八路军而言,要想趁敌立足未稳之机去拔掉敌人的据点、全歼此处守敌,显然有些不切实际。除了上述武器装备等方面的差距外,当时的时机也不成熟。

八路军摆开沙盘研究攻击敌据点战术

“迈步上公路,抬头见炮楼”

1940年,正值世界反法西斯战争处于最为艰难的时期。在欧洲,法西斯德国继闪击波兰之后,纳粹的坦克又横扫整个西欧,将英国彻底赶回到英伦三岛。在亚洲战场上,自武汉会战(1938年6月至10月)结束之后,中国的抗日战争也进入到相持阶段。侵华日军掉过头来,在其后方大力推行“治安肃正计划”,开始对中国共产党领导的敌后抗日根据地实施残酷的“囚笼政策”。在“扫荡”中,敌人以“铁路为柱,公路为链,据点为锁”,不仅对我抗日武装活动的地域进行分割包围,还像过筛子一样对我广大乡村反复进行“铁壁合围”,使我方遭受了重大损失。1941年,刚刚被授予陆军大将军衔的冈村宁次出任日本华北派遣军司令官。这位早年曾在军阀孙传芳部队中担任过军事顾问,还顺手偷过中国军用地图的“中国通”,不仅变本加厉地对敌后我抗日根据地进行更加残酷的“扫荡”,还于1942年冬亲赴胶东地区就近指挥。据当时的史料记载,当年有上千辆卡车载着数万敌人在这片土地上穿梭而行,数以千计的炮楼随之拔地而起。“迈步上公路,抬头见炮楼”不仅是那会儿的真实写照,更是水道镇老一辈人脑海中难以磨灭的记忆。

面对这严峻的形势,进入山东的八路军第115师在罗荣桓同志的带领下,紧密地团结依靠当地群众,粉碎了敌人一次又一次的“扫荡”,在胜利中不断壮大自身的力量,使日军的图谋始终无法得以实现。在我抗日军民的打击下,从1942年秋季之后,冈村宁次所发动的“华北治安战”就已经进入到尾声。到了1943年,日军在华北地区所开展的“秋季扫荡”也成为了强弩之末。太平洋战争爆发后,随着日军侵略地域的不断扩大,东京方面也逐渐感到力不从心,开始着手将后方有作战经验的师团悉数派往太平洋地区作战,日军在华北战场上的兵力开始出现不足。1942年珊瑚海海战和中途岛海战结束后,日本不仅丧失了对战争的主导权,也被美军切断了连接本土与东南亚各地的海上补给线,开始在内外交困中“疲态尽显”。而八路军却已经在若干地区逐步占有了局部优势,就连敌占区的人民也开始传唱起了“1943年哟,环境大改变……八路军主力下山来哟,下山来……”

1944年,垂死挣扎中的日军开始集中兵力执行旨在打通大陆交通线的“一号作战”(又称豫湘桂战役)。为了配合此次作战,日军将原先驻防山东的2个师团、3个旅团,调得只剩下1个师团2个旅团(即第59师团、独混第5旅团、独立步兵第1旅团)。在这种形势下,为了迎接即将到来的对日反攻,同时也为了迎接和配合盟军在胶东南部沿海的登陆作战做准备,胶东军区在配合滨海地区粉碎敌人的“扫荡”后决定向日军发动秋季攻势,水道集自然就成为了此次行动的重点目标。

水道集日伪军据点碉堡位置图

“铁打的水道”绝非浪得虚名

参加攻打水道战斗的,是胶东军区第16团第3营和东海军分区独立团,由于参加过回龙山、大夼攻坚战,因此攻打日军据点的重担自然就落在了第3营的肩上。第3营的干部们在受领任务后,当年就是在这里找到了团部侦察队的王队长。如今这个王队长的名字已经无法查证,但是他的情报工作显然做得非常出色。他告诉第3营的干部们,当时水道据点内原有日军一个加强小队,伪军两个中队以及40多名伪警察,日伪总兵力300多人。自我军开展秋季攻势以来,从烟台又增援过30多名鬼子,这样一来日军的总人数达到了60人以上。不过这些日军士兵中新兵居多,原先那些留胡子的老兵早已被调往南方战场。由于预感到形势不好,日伪军都在到处抓夫赶修工事,平日里双方矛盾很大互不来往。由于当时敌人戒备很严,因此据点里面的实际情况我方掌握的也只有这么多,当然就当时的侦察手段而言能获得这些资料就很难能可贵了。

看到这里,记者又从网上找到了作家萨苏根据日方资料所写的有关水道战斗的文章进行互参。综合多方资料可以看出,水道据点的日军应该隶属于驻扎在文登的侵华日军独混第5旅团独立步兵第19大队第2中队(该大队下辖4个中队,分别驻守在寨里、文登、栖霞和大辛店)。该大队的指挥官吉山二郎大佐早年毕业于日本陆军士官学校第25期(1913年)。侵华战争开始后,此人曾以迫击炮大队队长的身份在华南地区作战,回国后就任北海道旭川军管区司令部管理主任一职。与同时期的日军官佐相比,他属资历较老但升迁无望的那种人。太平洋战争爆发后,由于前线日军基层军官的伤亡率居高不下,因此后方很多原本应由大尉军衔出任的大队长职务转而由少佐或更高军阶的二线军官担任,年过半百又对八路军的战术并不熟悉的吉山应该是在这种背景下再度来到中国的。为了配合秋季攻势,当时胶东地区的公路大都已被我方破袭,分散驻防在各据点的日军不仅交通基本断绝,而且粮秣、弹药等辎重给养也完全不能补给。更为糟糕的是自4月以来,日军原先所控制的青(岛)烟(台)公路要冲松山据点、福山县高瞳据点、蓬莱县大黄家据点等都被我军相继攻陷,连第4中队设在大辛店的中队部也遭到了袭击。在这种情况下,为了防止被逐个击破并获得机动兵力,日军已经开始将据点交由伪军负责,将兵力收缩到较大的县城固守。当时水道据点的日军已经在战斗发起4天前的20日接到了回撤的命令,只是由于道路不通而作罢。当然这些内容在当时我方并不掌握。

张副营长他们在王队长的带领下,又在水道镇附近整整活动了3天。通过实地观察,使大家感到“铁打的水道”绝非浪得虚名。从搜集到的资料上看,该镇地处丘陵平原地区。在这座东西走向的农村集市东侧,有一条几十步宽的小河。日军的据点就坐落在镇子东北面一块平地上。该据点占地约20余亩,呈正方形构建。据点南面与镇子相接,唯一的出口留在了西北面。据点的东南角和西北角用砖石各修建有10多米高的四层圆形碉堡一座,从远处看去很像如今发电厂的大烟囱。绕着碉堡走一圈大约50余步,碉堡的外侧与围墙相接。外侧的围墙也是砖石结构,高约6米,碉堡和围墙上面都密布着射击孔,顺着围墙向外延伸50米还修建有数道防御工事。其中最外侧为一道宽10米、高2米多的鹿砦,鹿砦的里面是一条宽3米深2米的壕沟,壕沟的底部有1米左右的积水,这给我方挖洞爆破带来了一定困难;壕沟的内侧有两道呈单列桩和屋脊形排列的铁丝网,其中单列桩铁丝网高3米,屋脊形铁丝网宽10米,高3.2米;在铁丝网与围墙之间还有一条宽2.8米,与外壕深度相同的内壕,不同的是在这条内壕的底部密布着削尖了的竹木桩,而且正处于围墙和碉堡的火力直瞄范围内。这5层防御体系纵深达到了50余米。在围墙的内侧有十几座房屋,其中正中的一座半截炮台甚至比碉堡的占地面积还大,上面部署有迫击炮、掷弹筒、机枪等重型火力,炮台下面修有地堡和暗道。两座碉堡相距百余米,日军的兵力主要集聚于此。白天里,围墙上通常站着4名哨兵担任警戒,到了晚上除了探照灯外,只要周围稍有动静便立即开枪。为了获得更好的视野,在据点周边半里内敌人都不允许种植高秆作物,故而此地视野开阔,易守难攻。日军的防御工事如此,伪军的碉堡也不容小觑。在日军据点的西南侧即水道集北面建有伪第4中队的据点,内有三座碉堡和围墙等工事;在鬼子据点正南约100多米的水道集东侧也有伪军驻守的一座碉堡,内有一个伪军小队(当时隶属于伪军第4中队);除此之外,在距离水道集约2里被当地人称作西山的丘陵上,也修有伪军的据点,内有伪军第3中队约百余人。这些伪军的工事虽然都逊于日军,但是却比较坚固,据说在后来拆除的时候还颇费了一番气力。从水道集日伪据点的建设中可以看出,敌人的据点不仅工事坚固,火力搭配合理,而且据点本身也形成了一个完整的防御作战体系。

正当记者站在现场按照上述的这些内容努力地“还原”着当年的这些场景时,当地党史办的同志告诉我,当时日伪的据点中还豢养了大批狼狗,这些军犬大都经过专门的训练,不仅在夜间负责巡逻放哨,而且还常常被日军用来追踪引路。就在水道战斗发生前不久,牟平县的一个民兵中队在水道集附近被狼狗带领下的日军打了个措手不及,损失很大。也曾经有一位苏姓的侦察员在被日军抓到后,被狼狗活活地开了膛。因此要想顺利完成攻击任务,打敌人一个出其不意,这些狼狗就必须提前除掉。

攻克水道据点的战斗模范合影

“熊式盔甲”

在抗日战争期间,战前实地侦察做到知己知彼虽然已经成为了我军必不可少的一项“好传统”,但是按照攻击目标来搭建原尺寸的建筑并进行实地演练却非常罕见。在这次实地考察过程中记者了解到,当时第3营的干部在做了较为详细的实地考察后,便在距离水道镇100余里的驻地按照日军水道据点的样子搭建出了与其完全相同的工事、鹿砦、壕沟,并组织参战部队进行反复演练,直到动作娴熟、配合默契为止。

攻坚战通常离不开炸药包。前文提到过当地出产黄金,当年很多同志在入伍前就会摆弄炸药。为了检验爆破威力,战士们还特别制作了含药量和体积重量大小不等的炸药包和爆破筒,并通过反复试验来找到爆破所需的最佳方法。

在走访时记者发现,“熊式盔甲”这个词的出现频率很高,通过当地老乡以及查阅资料后我才明白,这其实是战士用四层以上的棉大衣淋上水,土法制成的防弹衣。由于穿上它以后爆破手的体形比熊还要肥大,因此大家都管它叫“熊式盔甲”。在记者获取的一份材料中还记述,有一位参加进攻的东海分区独立团徐连长为了检验防弹效果,竟让战士们对他投几颗手榴弹进行试验。如今想来颇有些英雄主义加一点点蛮干的味道。

在考察过程中有一个问题始终困扰着记者,那就是此战歼灭日军的人数。由于水道战斗是围歼战,里面的日军应该是非死即俘。但是不论如何查证,此战中歼灭日军的数字都是38人,这与日军曾向此处增援过30余人的实际情况不符,也与资料中王队长所介绍的60余人的总人数相去甚远。难道原来驻守在此处的日军只有不到10人不成?正当记者困惑不解时,互联网上流传的一份日方资料突然令我茅塞顿开,原来就在我军即将发起攻击前的8月中旬,水道据点的指挥官狄野准尉率部试图打通水道集通往烟台的道路,结果在半路遭到了八路军的伏击,混战中包括狄野在内的10余名日军被击毙,多人受伤,1人被俘,随行伪军也全部溃散。除了这条公路外,水道镇通往第2中队所在地文登的道路也被我军同时切断。自此,据点里的敌人再也无法补充损失的兵员,这就造成了水道战斗打响后,据点内原有的60多名日军只剩下38人的原因所在。看到这里记者也明白了为什么在日方的资料中,水道据点“玉碎”时的指挥官是小林县雄曹长。而在我方参战官兵以及日本人民解放联盟成员小林清的回忆中却认为是狄野少尉(死后追授少尉军衔)的原因了。

还要提一下的就是当时日军据点里的狼狗。为了达成战斗的突然性,第3营的干部和东海分区独立团第1营的郑珊营长、刘教导员曾经试着将掺有砒霜的面饼扔进日伪的据点中。谁知这些军犬的肠胃灵敏得很,稍感不适便将这些面饼吐了出来。据说还多亏了当地一位王老汉,他指导大家用草药马钱子做饵,这才将这些“四条腿的汉奸”全部毒死。敌人的狼狗被消灭了,可是村子里的狗叫起来也不得了。好在胶东地区共产党的群众基础非常好,当年为了掩护留短发的女干部不被敌人搜出来,一夜之间,全胶东地区的妇女都剪掉了自己的发髻。这次为了配合部队的行动,当地百姓家的狗大都被戴上了笼套或者干脆被带到了其他村子。据参战人员回忆,当我们的队伍借着夜色的掩护靠近敌人据点的时候,村里村外一片寂静,只听到田间的青蛙偶尔发出几声鸣叫。

八路军胶东军区司令员许世友

“炮弹质量不过关,只好依靠炸药包”

8月24日夜,第16团第3营和胶东分区独立团第1营的指战员们开始向水道地区集结。胶东兵工厂生产出来的两门仿日军92式步兵炮也被拆分扛到了距离日军据点偏西约250米的地方进行组装。由于这是胶东地区首次进行步炮协同作战,因此在很多同志的回忆录中都可以看到这两门钢炮的身影。

当时负责指挥火炮发射的是军区直属炮兵营的王一萍营长,按照原先的安排,炮兵会首先轰击西北角的大碉堡,在给第8连打开通路后再去支援第7连,转而进攻日军在东南角的碉堡。

就在进攻发起之前,先期进村的部队已经把日、伪军和外界的联系全部切断。爆破队与民兵也提前在敌人的壕沟里面挖好了地洞,准备在必要时用炸药炸开碉堡和围墙。敌工人员还带领东海分区独立团第1营(欠1连)迅速解除了集镇里面伪军警的武装。一切准备停当后,渡边和小林清等几位解放联盟成员便悄声到达了距离日军据点不远的前沿阵地上。

负责喊话的是被俘前与碉堡中的日军曾经同属日军独混第5旅团独立步兵第19大队的小林清。他拿着铁皮喇叭,用纯正的大阪口音向据点里的日本士兵喊道:“日本士兵们,你们被八路军包围了!赶快投降吧!八路军优待俘虏,欢迎你们参加日本人民解放联盟。你们现在任何别的出路都没有,只有投降才是唯一的生路!”在寂静的夜里,他的声音非常清晰洪亮。据点里的日军士兵听到喊话后,立即把碉堡里面的灯熄灭了,并朝声音传来的方向开枪射击。等枪声渐渐稀了一些,小林他们几个又接着向日军的据点里喊话。

小林清在他后来撰写的《在中国的土地上》一书中,对当时日军的反应是这样描写的:“隐隐地从据点里传来了秋野小队长(应为狄野准尉,此人在水道战斗发生前已被我军击毙,此时的代理小队长是小林县雄曹长)恶狠狠的威逼士兵的声音‘开枪打这些国贼!不要听他们那一套’”。当时,小林他们又轮流喊了一会儿,除了代理小队长小林县雄曹长所在的那个碉堡还在打枪外,其余几个碉堡都陆续停止了射击。看到喊话没有效果,为了不贻误战机,敌工科的同志就赶去司令部报告了。

1944年8月24日夜11时许,指挥所发出了进攻的命令。率先发起攻击的就是那两门仿92式步兵炮。遗憾的是这些边区军工厂制造的产品质量不过关,第一门炮刚打了两发就把炮栓崩飞,而且踪影全无;第二门炮更离谱,第一发炮弹射出炮膛的同时就彻底散了架,炮管也损坏了。由于这两门炮都是半手工制作,模具之间有误差,因此它们的配件无法混合着使用。但是双方参战人员的回忆中都提到了当时日军的碉堡确实遭到了数十发炮弹的直瞄射击,记者从资料上分析,觉得这应该是由于当时华北地区的部队大都已经掌握了将迫击炮由曲射改为放倒直瞄的技术造成的。也正是靠着这几十发迫击炮弹才弥补了我方的火力不足。只是迫击炮的威力在于杀伤无防护目标而不是破甲,因此就像那位后来在解放战争中因指挥野战炮团而出名的王一萍同志当时所说的那样:“糟糕,咱们炮的质量没过关,现在只好依靠步兵的炸药包啦!”

就在王营长他们摆弄步兵炮的同时,第7连和第8连(第9连为预备队)的指战员早就按照演练中划定的路线,沿着我方机枪开辟出来的通路向日军的两座碉堡发起了进攻。据第8连连长江雪山回忆:“当时冲在最前面的是架桥组的同志们,他们冒着敌人的子弹以最快的速度冲到第一道壕沟前,将带有‘长腿’的桥板立起来插入壕沟内,然后顺势将桥板搭在了对岸。紧跟在他们后面的是爆破组的战士。他们按照早已演练好的步骤,将装有黑色炸药的竹竿架在壕沟后面的鹿砦和铁丝网下,用一连串的爆破开辟出一条条通向敌人据点的‘通道’来。为了完成大面积爆破任务,许多身着‘熊式盔甲’的爆破手冒着被子弹击中的危险脱掉了身上厚重的防弹衣,在敌人的弹雨下迅速完成了一连串的起爆任务,使部队顺利地冲向了距离碉堡最近的一道壕沟。”

最内侧的这条壕沟虽然比外面的壕沟要窄一些,但是这里却是敌人火力最为集中的地区,在壕沟底部的水下也竖立着密密麻麻的竹木杆子。虽然我方的火力始终压制着敌人,但是从西北碉堡内扔出的手榴弹还是将支撑桥板的“长腿”给炸断了。此刻如果桥架不上去,就意味着爆破组无法扛着几十斤重的炸药跑到围墙下实施爆破,那么整个战斗都将陷入停滞,暴露在敌人火力网下的部队就会面临着重大伤亡。就在这千钧一发之际,第8连的架桥组长于文明带领同志们跳下壕沟,用叠罗汉的办法架起了通向胜利的桥梁,后面的战士们一拥而上,迅速到达了位于据点西北角的围墙下。

看到八路军已经冲到了碉堡底下,自知在劫难逃的日军开始了歇斯底里的阻击。部队伤亡很大,冲在前面的第8连指导员吕俊和担任架桥任务的于文明都是在这里先后牺牲的。就在这个节骨眼上,据点东南角的碉堡首先被炸开了一个口子,进攻那里的第7连官兵鱼贯而入,与残存的日军发生了激烈的战斗。跟在第7连后面行动的小林清在书中提到:他此时突然看到有6名日本兵从火光中跑了出来投降,为首的正是此前曾经和他有过联系的和田。

与抗日战争刚爆发时不同,此时的日军为了解决兵员不足,将很多岁数较大的人或小孩子都拉了进来,由于这些人素质相对较差,因此大都被放在了后方服役。与原先那些精锐师团中的日军官兵相比,这些补充兵员受军国主义毒害不深,因此投降甚至主动携枪投诚的情况都时有发生,这在开战之初是完全不可想象的。后来据这位30多岁的日本兵供述,当小林他们刚开始喊话的时候,这些人就想下来投降了,只是碉堡里面的小队长管得紧,一直下不来。从他的口中大家获知,这座碉堡里面原有轻、重机枪各一挺,士兵14名。其余的两个碉堡中各有12名士兵和一挺轻机枪。就在被前来接应的八路军战士带离战场前,和田还不忘嘱咐八路军,要他们沿着缺口左面的房子接近碉堡。

水道集西山伪军碉堡遗迹

就在第7连向日军据点东南部的碉堡发起进攻的同时,距离日军碉堡不远处的伪军碉堡也被炸开了一个豁口。原来就在第3营分别向日军的两处碉堡发起进攻的同时,东海分区独立团的同志们也向伪军在镇外的两处据点以及西山上的碉堡发起了冲锋。最先端掉的就是这个坐落在镇北边的伪军第4中队部,投降过来的伪军排长与敌工科的同志也有联系,他提供的伪军情报更为详实。独立营的郑珊营长还抓获了一个带着老婆准备开溜的伪军班长,并派他前往东南据点内成功地劝降了里面的几十名伪军,从而顺利地解除了对第3营后侧的威胁。

看到镇子里的两处伪军据点先后停止了射击,据守在西北碉堡内的敌人自知大限将至,开始向碉堡外拼命投掷毒气弹,企图以此来延缓我军的进攻,为援兵的到来争取时间。当时我军的官兵也有准备,此前走访过的很多抗战老兵都告诉我,用尿液把毛巾或头上帽子浸湿后再蒙到自己的口鼻处的效果会很好,当然也有人抄起了日军尸体上的防毒面具戴在头上,总之这些毒气便再也无法危害我们的战士了。

就在这时,冲到位于敌人据点西北处碉堡下的第8连爆破组突然发现,日军为了防止被我军爆破,还特别在这座碉堡的外侧用砖石泥土修建了高2.6米、厚2米左右的防护层;如果要想爆破碉堡,首先就要把这个包在外面的防护层炸透。

见此情景,当时第8连的同志们马上召开现场会商量对策。大家经过研究后决定利用敌人的射击死角,搭人梯把带着长杆支撑的炸药包放到防护层上面实施爆破。第一次,一个30多斤重的炸药包被送了上去,结果只将碉堡炸开了一个斗笠大小的黑洞,敌人还从里面伸出了一挺“歪把子”机枪进行疯狂的射击。看到首次爆破未获成功,但闻声而动的突击队却已经从内壕突进到碉堡下面时,一个名叫孙德太的大个子战士立刻爬到了这个2米多高的防护层上,用双手愣是将这挺“歪把子”机枪硬生生地拽了出来。就在他夺枪的同时,下面的林基竹、鲍同虎两位同志赶紧把一根2米多长碗口粗细的爆破筒递了上去,这才将这座烟囱一样的大碉堡炸得发生了整体倾斜,只留下里面的一段残垣断壁勉强支撑着,刚才还躲在里面拼死抵抗的日本守军也都被坍塌的砂石埋在了下面。

看到爆破成功了,埋伏在外面的第8连官兵们就是从这个突破口进入日军据点的。冲进去的战士们还从废墟里扒出了15支38式步枪、两挺轻机枪、两具掷弹筒。就在大家冲锋的过程中,通信员邹显顺突然感到脚好像被钉子扎了一样疼,他低头一看,原来是一个除了脑袋之外全身被埋在瓦砾下的日军正用牙齿咬他的脚。看到这个老鬼子还这么嚣张,小邹也不想浪费子弹,于是直接搬起身边的一块大石头向这个鬼子的脑壳砸了下去。

两座碉堡被相继攻克后,据点里的日军已经伤亡大半,剩下的十几个人退守到中心炮台附近企图垂死挣扎。此时指挥第3营的副营长张超已经在战斗中负伤,教导员胡丙乙牺牲,部队伤亡也很大,但是指战员们不顾敌人再次施放的毒气,集中火力将日军逼入炮台下面的暗堡中动弹不得。看到天渐渐地亮了,为了尽快解决战斗,时任政治处股长的丁锐便带着渡边他们前去喊话,当时和田等几名主动投降的日军士兵(后来又有4名日军主动投降)也前来帮忙,可是龟缩在地堡内的日军非但不领情,反而组织残敌进行疯狂反击。把嗓子都喊哑了的渡边气得够呛,于是就出现了本文开始时的那一幕。

就在强攻受阻,劝降又无果而终的这个当口儿,一位第8连的战士突然提议将缴获的毒瓦斯扔进敌人的碉堡中。江雪山觉得这个办法不错,于是在向上级请示后,他让军区一级战斗模范组长周勇带着两名投弹手,把刚刚缴获来的瓦斯弹顺着射击孔投进了敌人躲藏的地洞里。

碉堡里的敌人非常狡猾,据丁锐后来回忆,鬼子曾经点燃了地堡里的杂物,企图用浓烟将毒气驱赶出来,结果不想弄巧成拙,反而加剧了瓦斯的效果。为了防止日军再耍什么花招,战士们赶紧趁热打铁,又向里面投了几捆手榴弹,这才让里面没了声响,只抬出了一个留着仁丹胡子的军曹,他算是这座炮台中唯一的俘虏。

最后走出碉堡投降的就是西山碉堡里的伪军第3中队,他们最初也用火力支援其他据点,给我攻击部队造成了不小的威胁。一位战友告诉我,他的爷爷曲友山是牟平县上潘各庄人,当时就在独立团第1营机枪班任班长。战斗发起后不久,他爷爷正端着机枪向镇北侧的伪军碉堡(伪军第4中队部)发起冲锋,结果被山上据点里打来的子弹从侧面贯穿了两条大腿,最后被评为三级甲等残废退伍。从他给我描述的伤口以及子弹的贯穿性来看,这应该是西山据点里面的38式步枪或“歪把子”(大正十一年式6.5mm)机枪造成的贯穿伤。在日军据点被攻克后,西山据点里的伪军看到援兵无望,而我军又带着俘虏的伪军大队长喊话,这才从射击口中扔出了武器,举着双手走出碉堡投降。

作者张磊在烟台市牟平区水道镇采访

尺坎打援之战

作为水道战斗的尾声,对尺坎战斗的描述各方资料也有些不同。但综合来看,在战斗爆发后,坐镇牟平的吉山大队长一面要求水道集的日军死守待援,一面从烟台和牟平抽调100多名日军,连同当地的伪保安队共600余人前去救援。带队的是日军水道分遣队所隶属的第2中队中队长根桥淳中尉。

当这些敌人沿公路行至曹格庄到尺坎两地之间的时候,水道战斗已经结束,而他们却在这里遭到了早已埋伏在那里的胶东军区独立团第2营和牟海独立营的伏击。战斗中我军共击毙日军浅野中尉以下30人,伪军10余人,剩余的日军夺路逃回了牟平县城,随行伪军则大部溃散。

水道战斗和尺坎战斗共击毙日军57名,俘虏11名(后逃跑1名),毙俘伪军各百余名。缴获重型机枪1挺、轻机枪12挺、掷弹筒4具、迫击炮1门、小炮1门、步枪百余支和电台1部,其他战利品无数。

水道战斗的规模不算大,但是它却是胶东地区自抗战以来我军首次在敌人拥有坚固防御体系的条件下,成建制地全歼日军一个加强小队的攻坚战。此战极大地震撼了胶东地区的日伪军,使敌人认识到其“推行数年之久的碉堡政策已不适用于目前战略战术的要求”(援引自我军缴获日伪文件中的原话——作者注),迫使日军将有限的兵力进一步收缩到威海、烟台、牟平等几个孤立的据点内。在现场指挥此次战斗的胶东军区参谋长贾若瑜同志用“打一点,跑一面”(使文、荣、牟根据地连成了一片)来总结这场战斗。此战之后,在我军军事、政治的交替攻势下,胶东各地的伪政权及武装或弃逃或反正,不仅使日伪原先控制的大片地区尽皆落入我手,也为抗日战争的全面反攻吹响了胜利的号角。★

(作者系军事科学院二战史博士,后勤学院讲师)

责任编辑:武丽娜