科幻和科技的共生(下)

2015-11-17赵洋

赵洋

未来学诸定律

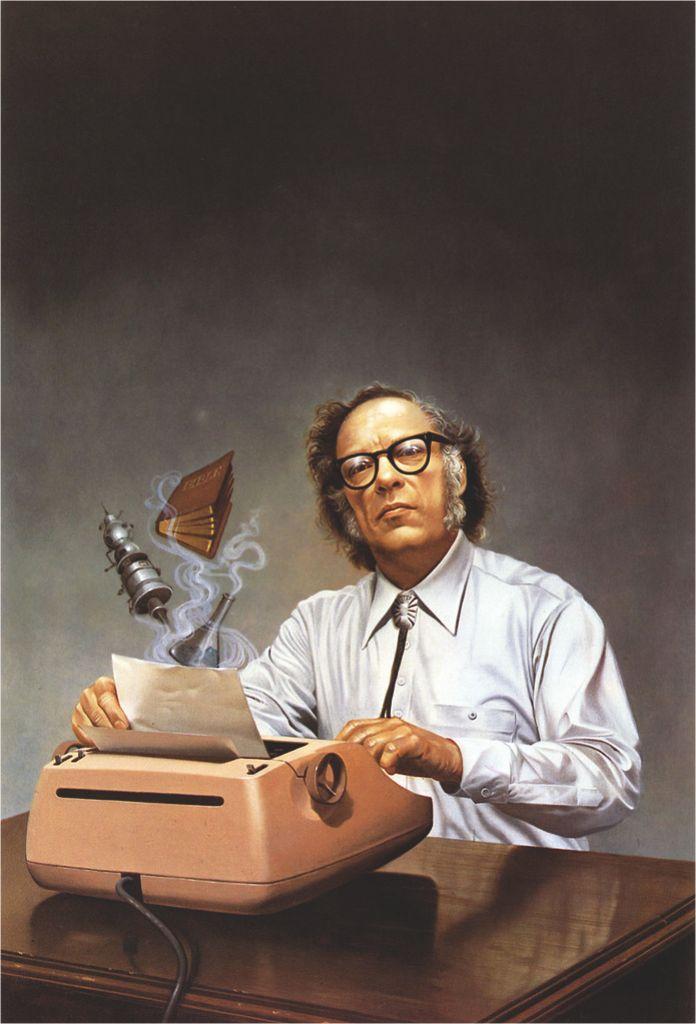

阿西莫夫提出的“机器人三定律”被科幻迷广为传诵,但他在1974年创造的“未来学三定律”却鲜为人知,这个三定律规定了科幻预言的方法,具体如下:

1.正在发生的事情仍将继续发生;

2.对显而易见的事物需慎重对待,因为没有几个人会注意到它;

3.考虑后果。

科幻作家在考虑新科技造成的后果时,不仅要看到第一层影响,还要看到第二层乃至第三层影响。比如说,谁都有可能预言汽车的发明,但只有科幻作家会预言交通堵塞;谁都有可能预言飞机的发明,但只有科幻作家会预言到劫机、里程积分和时差病。

这种对科技第二层和第三层后果的预测,可以一直追溯到科幻文学的开端——1818年问世的世界第一部科幻小说《弗兰肯斯坦》从科学角度探讨了合成生命的概念:维克多·弗兰肯斯坦博士研究人类死亡之后的化学分解和腐败,然后逆转这一过程,就可以让无生命的物质活起来。玛丽·雪莱笔下的这个故事和随后的很多其他科幻作品一样是一个警世故事,它提出了一些深刻的问题:究竟谁有权利创造生命?创造者对他们的造物和对社会负有什么样的责任?想一想,玛丽·雪莱是在将近两百年前提出了这些问题,要等到四十一年后达尔文才会发表《物种起源》,一百三十五年后克里克和沃森才发现DNA的结构。难怪著名未来学家阿尔文·托夫勒说,阅读科幻小说是预防未来冲击的良药。

曾被《展望》杂志列为英国顶尖的100位公共知识分子之一的未来学家齐亚乌丁·萨达尔提出过四条未来学定律:

未来学第一定律:未来学是诡异的。

未来学之所以诡异,首先因为它要处理的问题是诡异的、复杂的;其次,它是开放无定论的、边界模糊的;第三,它不仅仅是多学科、跨学科的,而且可以说是无学科的,并且不以此为耻。它有意识地拒绝一个学科应有的地位和状态,而始终处于非常系统性的、批评性探究的模式。

未来学第二定律:未来学是疯狂的。它具有互相保障的多样性。

未来学第三定律:未来学是怀疑性的。它对于用一维的简单化解决方案去应对未来问题的所有思路均持怀疑态度。

未来学第四定律:未来学是没有未来的。既然我们并不拥有关于未来的真正知识,那么,所有未来学探究所发生的影响,只能于当下进行评价。

1982 年,未来学家约翰·奈斯比特在《大趋势》一书中曾预言信息社会将取代工业社会,这本书销售了900万册,预言也变成了现实。如今,他的新书《定见》传授了用常识预测的“绝招”。所谓“定见”,是一种可以推进创造性思维的心态。在这本书中,奈斯比特整理出自己多年的趋势观察经验,告诉读者如何建立十一个“定见”,如何将这十一个定见运用在信息收集、分析判断与预测未来趋势等方面。

奈氏“定见”如下:

1.变化中大部分事物都有章可循;2.未来隐藏于现实之中;3.要关注统计数据;4.尽情想象,错又何妨;5.未来不过是一幅拼图;6.愿景不要太超前于时代;7.要变革,先让人们看到好处;8.改变是需要时间的;9.成功靠的不是解决问题,而是利用机会;10.旧的不去,新的不来;11.科技始终来源于人性。

通过科幻设计未来

以“技术奇点”论闻名的未来学家库兹韦尔认为,我们之所以不擅长展望未来,根本原因在于人类的思维遗传自祖先的线性思维模式——在草原游荡偶然撞上一只羚羊,估算着储备的食物还能撑多久——但是由于摩尔定律的作用,人类正面临指数增长的变化,线性思维已经捉襟见肘,我们无法从过去一段时间的变化速度来推测近未来会发生什么。

好在人类发展出了两种有力的工具来预测未来。讲故事和科学看似平常,但是二者结合起来却潜力无穷。《科幻小说原型研究:通过科幻小说设计未来》一书描述了利用科幻小说的共同要素去推想、检验新技术潜在后果的方法。正如故事是人类经验的映照一样,科幻小说的原型用小说去探索新技术的潜在影响。研究者使用基于科学事实的科幻去创造科幻原型,探讨科技对人、对文化、对道德以及对法律的影响。企业使用这些原型已经有一段时间了,既是用作探讨这些因素所带来的影响的手段,也作为一种内部沟通的媒介,以便使理念触及更广泛的受众。科幻原型是比办公室备忘录或产品说明书有趣得多的沟通工具。它还能表现出科技当中的人的体验,这可是备忘录或说明书很难做到的。

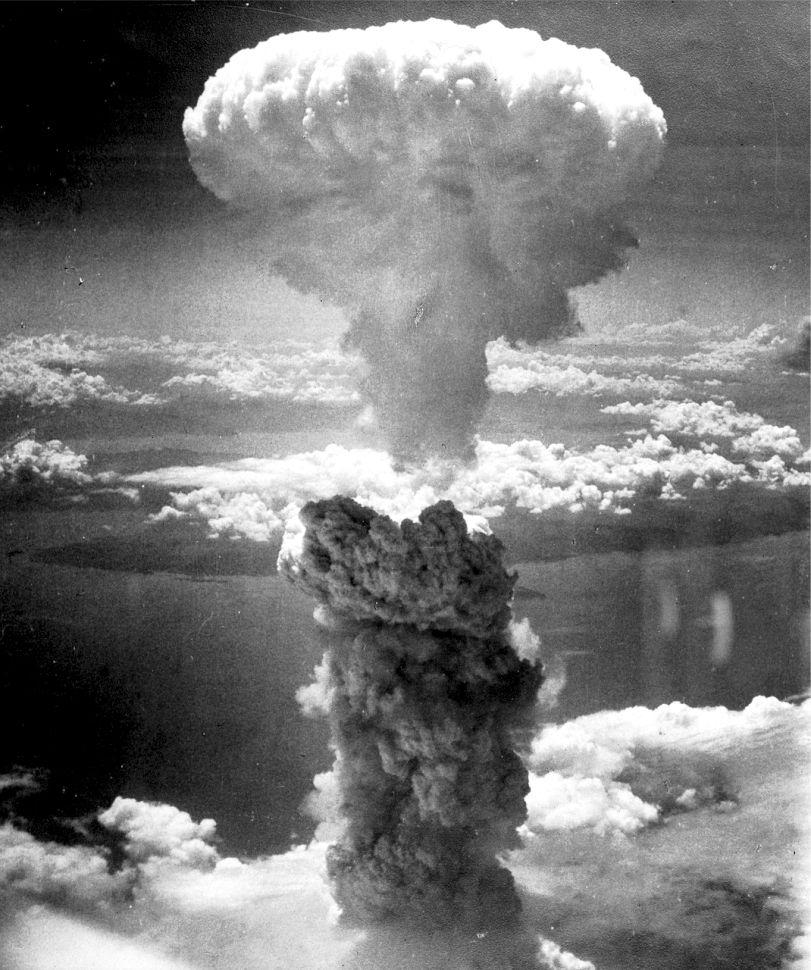

科幻描绘未来,科学家把它变成现实。这种事在一个又一个领域一再发生,部分原因在于科幻作家可以比科学家更加畅所欲言。科幻作家不受保密协议的限制,而很多为企业和政府工作的科学家则被这样的限制所约束。因此,科幻作家是率先指出核电站的潜在风险的人(莱斯特·德尔·雷伊创作于1948年的短篇《神经》);也是他们开始公开揭露核武器的实际影响(朱迪斯·梅丽尔创作于1948年的短篇故事《仅仅是位母亲》中提到了辐射对基因的损害)。科幻就是科学界的维基解密,它让公众了解前沿研究的真正意义。

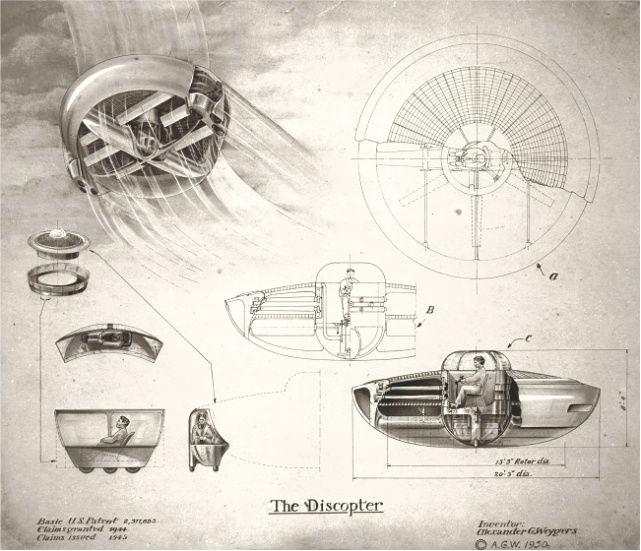

科幻作家承担这项工作也是有根据的。很多科幻作家都是科学家,比如格里高利·本福德、大卫·布林;还有很多人在科学领域获得了高等学位,比如乔·霍尔德曼;还有些人有科技新闻背景。近年来的科幻小说涉及了全球气候变化管理(如金·史丹利·罗宾逊的《雨水的四十个迹象》系列)、生物恐怖主义(如保罗·巴奇加卢皮的《发条女孩》)等热点问题。虽然谁也无法想象有人请乔治·卢卡斯为太空计划做顾问,但在传统媒介发表过作品的科幻作家却的确经常受政府机构之邀做顾问,比如一个名叫SIGMA的科幻作家团体经常为美国国土安全部提供技术问题方面的咨询,斯蒂芬·巴克斯特、亚伦·斯蒂尔经常为美国国防部高级研究计划局提供未来宇宙飞船设计的咨询意见。

科幻小说中采用的把单一技术跟社会发展的诸多方面结合考察的方法,最终也形成了一种未来学方法,称为scenario,即剧本法、脚本法或情景规划法。

兰德公司的著名学者赫尔曼·卡恩对世界经济进行预测所采用的方法,就是未来场景法,同时辅以趋势外推法和类推法。所谓未来场景法,就是用丰富的想象力,对未来可能出现的场景进行设想,并分析可能形成这种场景的各种因素。当然这种设想不是毫无根据的,而是根据调查研究的结果。他对经济不是孤立地进行研究,而是从历史的角度,联系各国的社会、文化等各方面因素综合分析。

法国学者皮格尼奥说过,未来研究的公式是“现在—未来—现在”。也就是说,从现在出发,揭示当前各种现象的内在联系和发生原因,确定影响未来发展的重要因素,从而预测将会发生什么情况和如何发生;然后,再回到对现在的关注,决定现在应采取的各种措施,以应付、选择、影响和控制未来的发展。

有人正在把科幻原型推进为更为严密的方法。其结果便是,科学和科幻之间的界限正在变得模糊。如今,每一天都有令人难以置信的科学发现、技术进步或者一直被视为幻想的发明出现。创造出纯粹的未来想象图景,推演出极速变化的新技术的潜在影响,这种能力已经不再仅限于小说家——要想创造出可能的未来,这将成为一项关键能力。

曾有人利用科幻小说构筑的未来场景阻止了美国政府对于胚胎干细胞的研究。内阁成员杰·莱夫科维茨给当时的布什总统念了一段赫胥黎《美丽新世界》一书中描写人类在孵化场中出生和培育的文字,按照莱夫科维茨的说法,布什“被吓到了”。而当他念完这段的时候,布什直接回应道:“我们就站在悬崖边,一旦跌入深谷,就没有回头的余地了。我们应当慢慢来。”

理解科技进步的坐标

现在的科技新闻栏目中充斥着这样的题目:《盗梦成真:美科学家为小鼠植入虚假记忆》《这不是科幻:你的汽车将被黑客入侵》《没错,牵引光束成为现实》《科幻大杀器成现实 美国激光炮已升空测试》《破译大脑工作密码 <黑客帝国>将成为现实》……

1903年,还叫周树人的鲁迅就在《<月界旅行>辨言》中指出,科学读物常常使读者厌倦,唯有科幻故事,才让人兴奋和喜欢阅读。因此,科幻可以让中国人在快乐的状态下接受科学。而一百年后,受众仍在借助科幻来理解各种媒体中出现的高科技。

包括科学家在内,很多人在理解日常生活中遇到的各种科学争议时,往往会受到科幻小说表述的影响。科幻小说的一种潜在作用是,为“科学以及揭示的真理”提供一个通俗易懂的解释,并使其广为人知。在通过科幻普及科学方面,凡尔纳是一个典范。在科学方面,凡尔纳基本上是自学成才,而所有自学成才者都有一个共同特点,即总是急切地想把新学到的知识与别人分享。雨果·根斯巴克继承了凡尔纳的衣钵。他在《惊异故事》创刊号的编辑按语中宣称:“这些惊异故事……为读者提供别处得不到的知识,而且是使读者以一种相当惬意的方式受益,因为我们最好的科幻小说作家有将知识甚至灵感润物细无声地传达给读者的窍门,丝毫不让读者有被教导的感觉。”

随着影视的普及,科幻也成为科学普及与传播的有效媒介。一些科技概念借助科幻的形式可以传递给更广的受众,达到更高的探讨热度。比如,《侏罗纪公园》上映后,世界范围内掀起了对基因工程技术和克隆技术的讨论;《黑客帝国》激发起公众对虚拟现实、互联网和计算机技术的探讨;《星际穿越》促进了公众对天文学和太空探索的兴趣。在科幻片《10.5级大地震》播出之后,美国加州地理调查学会网站的访问量翻了一番。由此可见,即使科幻影视节目有瑕疵,依然能引起公众对科学本身的兴趣。有科学家提出,在影视中塑造科学家的正面形象并传达正确的科学知识,将有助于引导青少年投身科学研究。近几年,美国科技界更加重视与影视界的合作,从而扩展影视科普的社会效用。美国国家科学院甚至启动了“科学与娱乐交流”项目,在科学界和影视娱乐界之间展开跨界合作。

普通公众可以将科幻作为一个应对未来的有效对策。科幻作品使我们通过想象,提前适应现实世界中的变化,因为科技进步带来的社会变化有时异常剧烈,令人措手不及,所以看科幻其实相当于一种思维试验。读过科幻小说、看过科幻电影之后,我们就不会对新科技带来的变化感到那么大惊小怪了。

但科幻毕竟不是科普。喜欢中国当代科幻文学的法国人西里尔·杜布乐依在硕士论文《中国21世纪科幻文学简介》中研究了王晋康、刘慈欣和郑军三位科幻作家在2000年至2010年间出版的作品。西里尔发现,教育属性是中国科幻文学的特点之一。这些作品都是硬科幻,里面大部分科学是真的科学,而不是幻想的科学,其优点是读者可以顺便学到科学,但缺点则是缺少丰富的想象力和对复杂未来的推测。

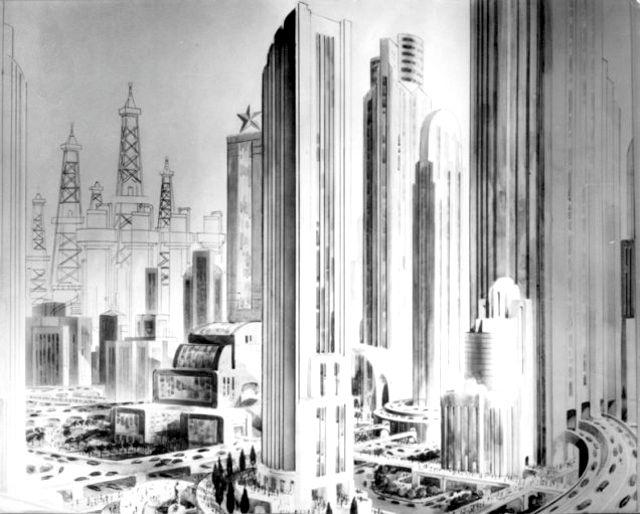

20世纪50年代,移居美国的德国火箭专家冯·布劳恩曾与迪士尼合作,拍摄了《征服太空》等科幻片;他还与著名太空美术画家切斯利·邦尼斯泰尔合作,为《科利尔》杂志撰写图文并茂的文章,宣传未来的火星探索。这种技术与艺术的完美结合,让航天技术更容易被外行的读者理解和接受,也通过选民影响了美国的航天政策。这堪称是通过科幻普及科学,并达到科幻与科技良性互动的典范。

但随着科技发展的步伐加快,技术的负面效应日益凸显。反映在科幻领域中,就是对未来世界的负面看法日益增多。学者江晓原曾提出“科幻的三重境界”,可以帮助我们理解科幻创作中反思科学技术的思潮为何一枝独秀,并且具有强大的生命力。

江晓原认为,科幻的第一重境界是科学。有人喜欢将科幻分成“硬”和“软”,那种有较多科学技术细节和较多当下科学技术知识作为依据的作品,被称为“硬”;而幻想成分越大、技术细节越少,通常就越被称为“软”。通常越是倾向于唯科学主义立场的人,就越欣赏“硬”。第一重境界的极致,是预言了某些具体的科学进展或成就。这与先前将科幻视为科普一部分的观念也是相通的。

科幻的第二重境界是文学。追求的目标是要让科幻小说厕身于文学之林,得到文学界的承认。这种追求在中国作者中也非常强烈。在一些关于科幻的老生常谈中,也一直想当然地将科幻的这第二重境界当作创作中的最高境界,却不知它其实并不值得科幻作品去汲汲追求。

科幻的第三重境界——也是最高的境界——是哲学。是对未来社会中科学技术的无限发展和应用进行深刻思考。科幻作品的故事情节能够构成虚拟语境,由此引发不同寻常的新思考。幻想作品能够让某些假想的故事成立,这些故事框架就提供了一个虚拟的思考空间(这方面,小说往往能做得比电影更好)。因为有许多问题,在我们日常生活语境中是不会被思考的,或者是无法展开思考的。

然而这还只是问题的一个方面。科幻作品在另一方面的贡献更为独特,是其他各种作品通常无法提供的。这就是对技术滥用的深切担忧。这种悲天悯人的情怀,至少可以理解为对科学技术的一种人文关怀。从这个意义上说,这些科幻作品无疑是当代科学文化传播中的一个非常重要的组成部分。而且,现在看来,至少在文学艺术领域中,似乎只有科幻在一力承担着这方面的社会责任。

“20世纪30年代、40年代以及50年代的作品都很有科学‘抱负’。人们以为未来不论如何都会比当下更美好,但现在他们不这样想了。”美国科幻畅销书“火星”三部曲的作者金·斯坦利·罗宾森说。但也有人认为,对科幻的未来乐观还是悲观,常常取决于作者是否对未来抱有希望,“至少可以选择善待世界。”

【责任编辑:杨 枫】