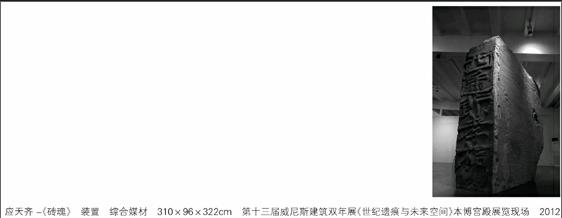

鸡

2015-11-13朱日亮

朱日亮

安安抱着一只鸡,那是一只很漂亮的芦花母鸡,是人们通常说的那种乡下的笨鸡,也叫土鸡,母鸡冠子通红,羽毛光亮,一点看不出是一只背井离乡的鸡,它安静而又温顺地卧在安安怀里,两只圆圆的眼睛惊奇地看着这座巨大的城市。马路上车来人往,没有谁留意安安,也没有谁留意安安怀里抱着一只芦花母鸡。

安安和这只母鸡已经等在马路上很久了,从早上一直等到晚上,安安肚子饿得咕咕叫,芦花母鸡却是一声不吭。真是一只听话的好母鸡,把它抱来算是抱对了,安安看着马路上冷漠的车与人,有些生气地在心里说,不要以为我们是没名没份的野鸡,我们有名字呢,我们叫小花。小花一破壳就认识安安了,安安呢,认识小花更早,那时小花还是一只蛋,娘天天用手摸挲这只可怜的鸡蛋——生下这只蛋之后,它的母亲,也就是家中最老的那只母鸡死了,娘要给老母鸡留一个后代——三七二十一天之后,一只小鸡雏出生了,看着这只毛绒绒的小东西,安安喜欢得不行,给它起名叫小花。

安安来的时候,爹和娘不同意她抱小花来,爹说,抱一只鸡去找你哥?怕是半路上就饿死了。娘说,饿死倒不怕,你还要喂它吃喂它喝,它还要拉屎,你不嫌脏,城里人会嫌脏。但是奇得很,这一路上,小花差不多什么也没吃,它只喝一点水,不吃也就不拉,一路上小花一直干干净净的,就在今天早上,小花还生了一只蛋,一只红皮蛋,拿起来,放在手心,蛋上面还带着小花的体温。安安想,小花真是神奇,不吃东西还生了一只蛋,自己若是能像小花一样,不吃东西又能生蛋就好了。但是安安知道这是不可能的,从家里来到城里这一路,她已花了好多钱,火车票,汽车票,路上吃的喝的,还打了两次收费电话,去了一次收费的厕所,她已经超出走前的预算了。

现在,安安在等哥和嫂子来接她。哥和嫂子来城里很多年了,他们能在城里呆下去,一定是日子还过得去,所以安安就来找哥和嫂子了。安安要去哥嫂那里,爹和娘不同意,他们觉得她还小,就像刚刚破壳的一只小鸡雏,而且还是女孩子。我还小?我都办完身份证了。安安的意思是说,有了身份证,她就是一个有身份的人了,就是一个大人了。安安边说边站到娘的身边,爹和娘吃惊得张大了嘴,安安苗条而又结实,这丫头竟比娘还高出半头!真是想不到,吃了几顿米饭,穿破几件衣服,女儿就长大了。安安乘胜追击,马上提出去城里找哥和嫂子。娘像只老母鸡一样一声不吭,爹说决不可以。安安看出爹嘴上严厉,心里却是拿不定,斩钉截铁地说,家里就那么一点子地,我爹腰疼还要吃药,我嫂在城里能找到活干,我就不信我找不到活干。说话的时候,安安是豪情万丈的,安安的眼睛闪闪发光!

安安抱着小花来了,小花是一只刚刚学会生蛋的母鸡,一般的鸡们换了环境会上火,上火就会不生蛋,想不到小花上火还能生蛋,只喝一点水也能生蛋!

不知道嫂子还能不能认得她。她已经几年没见过嫂子了,嫁过来不到半年,嫂子就跟哥去了城里,那时她也就六七岁,安安记得嫂子长得很好看,眼睛像两只毛桃,走路风摆扬柳的,还记得他们总往家里寄钱,村里很多人都知道城里有钱寄给她家,也知道那是豆官和秀秀寄的,但是村里人却记不清豆官和秀秀长什么样了。

哥终于还是到了,豆官一眼就认出了安安,安安也一眼就认出了哥。看到他,安安说,豆官你怎么才来啊,我都急死了,我嫂子呢?豆官抹着汗说,又犯了妇女病,在屋里躺着呢。安安把小花放到豆官怀里,说,替我抱着小花。豆官说,怎还抱只鸡来?安安说,它叫小花,是生蛋的鸡呢。小花在豆官怀里扑腾着翅膀,它不让豆官抱它。豆官生气地说,不让抱?回去我就宰了你吃肉。安安把小花夺过去,也生气地说,你敢宰它我就敢宰你。豆官笑了,说,哥是逗你呢,愿养你养着。

安安稀里糊涂地跟着豆官,她万没想到下了车还要坐车,他们穿过了大半个城市,最后来到一个城乡结合部的地方。

嫂子没在屋子里,安安问,怎不见嫂子?豆官说,你莫管她,你把小花放下吧。安安放下小花,小花哧溜一下钻进床下面去了。

看到嫂子天已经大亮,安安从没睡过这么长的懒觉。嫂子回来,豆官却不见了,安安问嫂子,秀秀,我哥呢?秀秀说,他去上工了。

这间屋子不大,是依着一面墙盖起的,不光是盖这么一间,是盖了一溜。盖这房子的人是很有想法的,是很懂因势利导的,因为这面墙是一家公园的墙。如果翻过墙,那边就是公园,再翻过一面墙,就到了公园另一侧,那里是一片别墅区。盖别墅的也是很有想法的,守着不收门票的公园,谁不抢着买?现在,公园是人们最热衷的场所,人们最盼的不就是健康?守着公园,大抵也就守住了健康。

屋子大约一人高一点,顶棚是用的石棉瓦遮雨,四壁也是用石棉瓦接起来的,所以屋子里没有窗。因为安安来了,屋子里多了一张床,也不是什么正经的床,是几只木箱拼在一起,床板就是几张泡沫板,比起秀秀和豆官那张床差得不知多少。安安进屋子第一眼就看见秀秀他们那张床,那是一张大铁床,是用铁筋焊成的,一看就很结实。除了这张大铁床,屋子里还有一只麻将桌。安安问秀秀,你们的衣服放哪啊?秀秀指指床下,安安看到两只旅行箱子,在两只箱子之间,安安看见了小花。小花瞪着眼睛,轻轻地咕了一声,安安明白,这么轻轻的一咕,小花是向安安表示,它已经安顿妥当了。

屋子打量完,安安开始打量秀秀,当然是偷偷打量。安安发现秀秀几乎没什么变化,秀秀还是印象中的秀秀,只是比以前白了,就像抹了胭脂,秀秀好像还文了眼线,眼睛上面的眉毛也变细了,秀秀的头发是黄颜色的,以前秀秀的头发是黑的。

先前几日,安安弄不清秀秀干的是什么工作,秀秀几乎不出去,她总是在屋子里陪着安安。秀秀以前是个很爱说话的人,在村子里,秀秀的绰号叫多嘴娘,可是陪着小姑子的秀秀却很少说话,而且总是咝咝叹气,就像害牙痛一样。安安觉得奇怪,也有些生气,你年轻力壮的,就让豆官一个人赚钱啊。

秀秀仿佛看出安安的意思,冷着脸说,我干钟点工,钟点工哪里有那么多活?要等着主家喊你呢。安安说,怎么喊你?秀秀说,打我手机啊,我把手机号码贴在墙上了。安安看到了秀秀的手机,那手机是红色的,四周镀着晶亮的银边,看着就讨人喜欢。安安想,什么时候有这么一个手机就好了,等以后赚了钱,她也要买一部手机。

嫂子不怎么出去,哥也不怎么回来,豆官干的是抹灰工,抹灰工是人随工地走的,工地在哪里,豆官就会跟到哪里,就像苍蝇盯着血一样。通常工地都在很远的地方,因为城里已经没有多少土地了。工地远,豆官就不常回来,半个月,或者一个月,两个月,也有一天一回的,只是比较少。只要回来,豆官就会欢天喜地的,就像过节一样,欢天喜地是欢天喜地,也有些怯怯的,而且回家就收拾屋子,收拾这收拾那,甚至会帮秀秀洗衣服,洗床单,衣服洗毕,他会洗自己,光着膀子,只留一条短裤,把一盆一盆的水从头顶上倾下来,倾下来,如是者多次,直到洗出一个清清爽爽的豆官出来。就是这样,秀秀也还是不满意,摔摔打打的,秀秀那样子,好像哥赚的钱比她少,她赚的钱比豆官多似的。豆官却是不以为意,仍是欢天喜地的,就好像有什么喜事等着他,就好像他没看到秀秀那一张冷脸。

一个冷着脸,一个欢天喜地,安安认定哥是疼她的,她来城里,哥哥并没表现出不欢迎她,哥还是像以前一样,安安知道,哥就她一个妹妹,她也就豆官这么一个哥,豆官疼她是理所当然的。安安还知道,八岁时,她出了一次车祸,她让一头疯牛撞倒了,流了很多血,如果不输血,她就活不了,是豆官给她输的血。小时候,豆官上树摘樱桃,摘三只,她吃两只,豆官吃一只。

到了晚上,豆官越发地欢天喜地了,就好像有什么重大的事项要发生,但他并不说话,而是一眼一眼地看秀秀,好像在催促秀秀,催促是催促,仍然是怯生生的,小心翼翼的,就像他要干什么见不得人的事,就好像他理亏一样。

夜终于还是来了,安安已经是大人,安安知道,哥所以这么欢天喜地,所以怯生生,小心翼翼,就是盼着夜的到来。那时候,或者更早的时候,也就是黄昏到来的时候,豆官会在他们那张大床上拉起一道布帘,自从安安来这里,豆官就准备了这道布帘,帘子放下来,豆官会迅速钻进去,钻是钻进去,还不忘看一眼秀秀。秀秀呢,好像什么也没看到一样,仍是玩她的手机,当然,秀秀也只玩了一会儿,就也像豆官一样钻进帘子里。这时候,安安已经上床了,她躺在几只箱子拼成的“床”上,强迫自己闭上眼睛,而且还强迫自己发出轻轻的鼾声,其实她根本没睡着,她眼睛闭着,心却在跳着。她能感觉在那边,帘子后面一动一动,还会听到豆官和秀秀压抑的喘息。

那样的情形只持续了一会儿,只一会儿,这时候,安安会听到秀秀骂豆官,豆官却是没反应似的一声不吭,好像他什么事情没做好一样。再后来,那边没动静了,安安也睡着了,这一次是真正睡着了,她睡着了,夜也就睡着了。

第二天安安睁开眼睛,豆官已经不见了,安安知道,豆官又去工地了。秀秀躺在床上仍在玩手机,那时候天刚蒙蒙亮。

安安是被小花咕咕的叫声惊醒的,这是小花的习惯,小花习惯日出而起,日落而息,安安还知道小花是饿了,通常这种时候,要放小花出去,它要自己出去找吃的和喝的。在乡下,猪要喂,狗要喂,鹅和鸭子要喂,只有鸡是不用喂的,家里的鸡们都是散养着的,天一亮,它们出去,天晚了它们回来,它们并不走远,它们在草丛里,在树丛里,或是在自家的院子里活动,不用谁操心的,走远了,听到娘拉长声咕咕地叫,就会自己找回来,一样不用操心,就是这样,每一天,它们还会生一只蛋出来。安安被撞失血过多那些日子,就是靠家里的鸡们生出的蛋贴补着,其间的有一天,爹还杀了一只生蛋的母鸡,爹说,母鸡补血。

安安趴到床下,把小花放出来。小花懂事地跟着安安,出了屋子,小花仍是瞪着晶亮的眼睛看着安安,但是很快,它就钻进公园墙边的草丛里了。安安跟过去,她发现,墙边草丛里有很多垃圾,安安高兴地对小花说,小花你真厉害,你比我厉害,带你来带对了。

秀秀却不乐意,秀秀从来不叫小花,而是叫它鸡。秀秀摔摔打打地说,什么带对了,又吃又拉,人都活不下,还抱只鸡来。豆官说,一只鸡能吃多少?秀秀说,多少也比又吃又拉好。安安动了动嘴唇,话已经到嘴边却是没说,她明白,秀秀说的是鸡,也是说的人,哥行,嫂子不行,来前她就有预感,娘也有预感呢。安安是想事的女子,她相信自己不是那种吃闲饭的女子,但是相信没有用,找到活干才是真的。那些天她天天往外跑,她不往远跑,城里太大,大得她害怕,她跑近处,周边让她跑遍了。上午跑,下午跑,她想,你能找到活干,不信我就找不到活干。那个你,指的是嫂子秀秀。

安安找到了事情,安安也和秀秀一样,干的是钟点工,主家住在公园那边的别墅区。活儿不是安安自己跑来的,是亮子介绍的,亮子是豆官一起干活的朋友,现在自己刷涂料。亮子在主家干活儿,听主人说要用钟点工,就想起豆官的妹妹。

主人是一个年轻的女人,她的屋子不算大,当然比起豆官和秀秀的屋子还是大多了。那天,安安跟着秀秀到了她家,她自我介绍说她叫安琪,她说,你叫我安姐好了。安安叫了一声“安姐”。安琪一边带着安安看屋子,一边说,活儿不多,也就是收拾屋子,洗洗衣服,你不用天天来,我打你手机你就来。安安说,我没有手机啊?秀秀说,我有手机,你打我手机我会转告她,她是我小姑子,和我住一起。

转了一圈,安安看明白了,这屋子只住安琪一个人。

别墅区和这边只隔着公园,近得不能再近了,差不多抬腿就能走到,主人又只有一个人,安安高兴得想跳起来,当然她不会跳,她还在主人家呢,她明白在主人家一定要守规距。已经来城里了,她要学着做一个城里人,就像这个安琪一样。安琪对安安说,你今天就帮我收拾屋子,好久没收拾了,屋子脏得要命。安安想,小花怎么办,小花不会走丢吧?说好第二天才正式上班呢,待要回答,秀秀满脸堆笑地说,放心吧,我妹干活精细着呢。又嘱咐安安,收拾干净啊。话说毕,秀秀急急忙忙走了。安安想,嫂子真是,也不留下来陪陪她,嫂子今天没有班呢。安安留下来了,留是留下来,心里还在惦记小花,城里毕竟不是家里,小花对家里熟得很,院子里,院子外,一草一树,都熟悉,可是小花从没来过城里,城里有那么多的人,有那么多的车,还有那么多的高楼大厦!

惦记是惦记,手上却是不闲着,按着安琪的吩咐,她把床单扯下来,把枕巾扯下来,把窗帘扯下来,还有桌布,沙发巾,凡是能洗的,要洗的,通通扯下来,通通放到洗衣机里,洗衣机安安以前没用过,但看一眼,这样那样捺几下,也就会了。那边洗衣机隆隆响着,这边安安拿着洇湿的抹布,跪在地板上擦地板,湿的擦一遍,再用干的擦一遍。她干活的时候,安琪用手机发短信,电视开着,她不看,后来,她开始不断打电话,声音很低,后来声音高了起来,脸色也变了,再后来她甩掉手机,把电视也关掉,回去自己的屋子,而且把门关上了。

安琪好像有些不高兴,安安仔细回想着这一下午的表现,确定安琪不是对她,不对她就好,安琪回屋子,她仍干她的活儿。卧室,客厅的东西洗毕,她又开始擦洗厨房里的东西,厨房可没那么容易收拾,城里的厨房和乡下比不得,乡下也就是一个灶台,锅碗瓢盆用草木灰一揩就干净了,城里看着干净,其实污秽都藏在暗处呢,这就要分外的细心,也要分外的小心,厨具餐具都很精细,不像乡下,锅是大铁锅,碗是粗瓷碗,城里的东西小而精,所以小心之上还要加小心呢。

天黑了,安琪说,今天先到这吧,明天接着干,再见小姑娘。真是个通情达理的主人,你运气真好,安安满心欢喜,她也学着安琪说:再见。

出了别墅区,安安的心反而急起来,心里急,也就走得快,走得再快天也黑了。

远远的,她已经看见那排石棉瓦的房子了,而且一眼就看到了自己家的那一间。来久了,安安发现,这一溜石棉瓦房子是个相对独立的区域,和哪也不接壤的,另外的区域都是高层和小高层,和这边是没有来往的,对这一溜房子,高层和小高层是有戒备心理的,在这里,很少看到别样的人。但是安安没有那样的心理,看到那一溜石棉瓦房子,就觉得悬着的一颗心落到了实处。

现在,安安已把豆官和秀秀的房子叫“家”了,是不知不觉就叫家了,不光是叫,心里也认定这里是家。她看见家里亮着灯光,灯光让她加快了脚步,但是当她就快走到家的时候,家里的灯突然灭了。是停电了么,这一排石棉瓦房子,时不时就停电。停电就停电,刚才还亮着灯,秀秀一定在家里呢。

安安推门没有推动,再推还是没推动,难道秀秀睡着了,可是刚刚还亮着灯呢。秀秀一定是睡着了,也可能是出去没回来,她也是干的钟点工呢。安安抬起手,这一次她敲的是玻璃,这么敲秀秀一定能听到,里面还是没有反应,再敲,还是没有反应,安安终于确定秀秀不在家。

不在家就不在家,早晚秀秀会回来。安安现在担心的不是秀秀,秀秀到城里很多年了,已经对城里熟得很,差不多就是城里人了,安安担心小花,小花回来了么?如果没回,它会不会走丢,或者出了别的什么事?

公园那边很暗,加上那些草丛树丛显得更暗。安安看见有几个女人在树丛里慢慢悠悠溜着,这么晚,也有人没回家呢。安安一小步一小步走着,她弯着身子,有时甚至是蹲着身子,认真看着草丛和树丛里面,她只走了几步,只蹲过一次,就听到“咕”地一声,安安明确判定小花在哪里了,小花果然躲在草丛里,那是一片很茂密的草丛。

小花真是好小花,小花真会找地方,这地方很隐蔽,它躲在这里,别的人不会看到它,它能看到别的人。比方,那些夜晚还在公园大墙边溜来溜去的女人,小花也一定看在眼里了。安安把小花抱起来,摸摸小花,鸡嗉子有点瘪,转过身的时候,自己家的灯亮了,安安长出了一口气,秀秀回来了。

屋子里有一种说不出的怪味,秀秀正在洗身子,她并不避讳安安,就那么背身蹲着,露出肥白的屁股,一下一下撩着水,安安低下眼睛,心说,天也是太热了,你不也是热得不行?秀秀就像后背长了眼睛,头也不回地对安安说,饭在锅里呢。秀秀惦记她,让安安有些感动,嫂子毕竟是嫂子,安安掀起锅盖,一股米香扑面而来,饭是新蒸的呢。刚刚秀秀没在屋子里啊,她是什么时候蒸出的一锅米饭?安安有些纳罕地盛了一碗饭,她没有忘记给小花盛出一点,但是小花就像没看到一样,滋溜一下钻进了床下。

安安吃毕,秀秀也洗毕了,她从木盆中站起来,擦干身体,仍是没有回避安安,洗毕的秀秀就像一条鱼。看着秀秀,安安不再害差,洗个澡,本来是平平常常的事,你害的什么羞呢,世界上的许多事都是你自己往羞处想呢。

秀秀洗毕身子就上床睡了。安安却是睡不着,可能是累过劲了,想睡也睡不着,她知道小花还饿着呢,若是这么饿下去怕要饿死了,看来小花还是没适应城里的日子,她还有些认生,白天若是有空,给小花买一点吃的东西。

但小花还是不吃,安安是从超市买的玉米和小米,包装上写着绿色食品呢。接下来几天,小花几乎没吃一点东西,因为吃不到东西,小花已经饿得脱型,看着就像一只鸟,抱起来轻飘飘的,没有一只鸟重。

安安在安琪家干满了一个月。发工钱了,但工钱只发了一半,安琪说,你连手机也没有,用你时找不到你。安安知错地低下头,想到有一只像秀秀那样的手机就好了,主家就不会这样发落她。她相约秀秀去买手机,想不到秀秀说,你以为钱好赚啊,赚那么一点钱就要买手机。

安安没买成手机,所以,她只能每一天都在别墅区安琪门前守着,她告诉安琪,收拾屋子你就推门喊我。安琪说,你就这么守着啊,那些钟点工可没你这么死心眼,她们干了一家又一家,忙得走马灯似的。安安差愧地想,自己可不就是一个死心眼?回家跟秀秀说,嫂子,我想再找一份工。想不到秀秀支持她,秀秀说,这就对了,钟点工又不是保姆,能干好多家呢。

这就又涉及手机了。安安意意思思把话说出来,说自己还想买个手机,没手机实在是太不方便了。秀秀痛快地说,找到下一份工,我带你买手机。

安安找了大半个月也没找到用工的,那天她从外面回来,要进屋子时,和冲出门的亮子闹了个顶头碰。安安认出亮子就是介绍她干第一份钟点工的人。看到安安,亮子眼睛一亮,想说什么却是没说,慌慌地走了。

屋子里秀秀躺在床上玩手机。豆官没回来,亮子来干什么?安安问秀秀。秀秀说,他欠我钱,还钱来了。

豆官回来了,豆官这一走走了两个月,安安亲热地扑过去,说,哥。豆官看着安安,说,你胖了,找到事情了么?安安说,找到一份钟点工。豆官说,我说呢,你嫂子能找到,你怎么就找不到?你比她年轻呢。

豆官回来,秀秀说,把那只鸡杀了吧?豆官问说,哪只鸡?秀秀说,还有哪只鸡,你妹妹抱来的,又吃又拉,还不下蛋。秀秀真会撒谎,又吃又拉,小花吃什么喝什么了,这些天小花什么也没吃,蛋是没生,这么不吃不喝,小花会生蛋才怪呢。安安说,不能杀,小花是生蛋的鸡!豆官说,城里不能养鸡,城里能养狗,养猫,养鱼,养鸟,养乌龟,就是不能养鸡。安安愤怒地说,乌龟王八能养,为什么不能养鸡?再说小花也不用养,小花会自己养自己。亮子说,那不成野鸡了?安安凶巴巴地说,就是一只野鸡。安安这么凶豆官,豆官有些生气,嘟哝着说,养鸡容易得禽流感呢。

我不怕禽流感,安安看着秀秀说。秀秀没生气,不光没生气,还捂着嘴哧哧笑起来。

生气的豆官趴到床下找小花。小花早就躲进床底深处,小花好像知道事情不妙。小花往床里缩,豆官够不到,怎么努力还是够不到,人和鸡就隔着那么半尺远。秀秀说,捉到它你就喝鸡汤。豆官越发努力,小花终于让他捉到了,豆官用手掂了一掂,说,还比不上一只鸟呢。秀秀瞄着豆官说,总比吃豆腐强,杀了它我给你炖鸡汤,喝了鸡汤有力气干活。安安冷眼看着秀秀和豆官,她听出他们话中那种暧昧了,那些话让她想起一动一动的床帘子,她想,杀就杀吧,小花瘦成这样,不杀也活不了多久,省得受你们的窝囊气,受城里的窝囊气。想不到豆官因那一句暧昧的话放松了警惕,小花突然从豆官怀里跳出来,扑腾着翅膀一下子就飞出了屋子,豆官和安安追出去,小花已经不见了。

跟出来的秀秀对豆官说,连只鸡都捉不住,你也就这点出息。说毕转身进了屋子,豆官低声下气地笑着,也跟进了屋子。

安安没有进去,也不想进去,一个是,她惦记小花,另一个,她知道,只要进去,她又会看到布帘子一动一动,又会听到他们压抑的呻吟。

夜又黑了,安安学着小花那样咕咕叫着,沿着公园大墙找小花,草丛和树丛找遍了,她看到的是一些垃圾,塑料布,脏污的卫生纸,破皮鞋,烂拖布,她没找到小花。她想,城里这么大,又这么吵,让她去哪找小花呢,小花若是命大,兴许能自己找回来,或者成了一只野鸡,没那个命,一定会饿死或让野狗吃掉。

夜半时,安安回到屋子,对面床上豆官和秀秀已是鼾声如雷。安安向他们那边看了一眼,心说,鼾声这么大,还让不让人睡了?这一看,她脸红了,帘子外面,露出一条赤裸的白腿。安安想,城里的屋子大的大小的小,还比不得乡下,在乡下,她一间屋子,秀秀和豆官一间屋子,若是在乡下,她就不会看到这样的白腿。

早晨,那两个人还在睡,安安悄悄起床走到屋外,打算去公园里寻小花。到了公园,她才发现里面到处是人,跑着的人,跳着的人,走着的人,打球的人,唱歌的人,画画的人,抱着宠物又亲又啃的人,她想,城里就是城里,乡下就看不到这么多的人,也看不到这么多没事找事的人,乡下人这时早在田里了,不在田里也会在家里喂猪喂鸭,或是挖菜割草。随即又想,这么多人,小花看到怕是要吓死了,小花一定是不愿意来城里的,也不适应城里的环境,乡下才是小花的天堂。安安在公园转了几圈,除了人她什么也看不到,安安一点心思也没有了,那些来来往往蹦蹦跳跳的人忽然让她十分讨厌,她想,这些人真恶心。出了公园,正要推门进屋时,耳中听到“咕”的一声,低眼一看,止不住叫了一声,小花!弯下来把小花抱起,小花又咕咕叫了几声,那叫声听在安安耳中,就象喊她“姑”。

安安抱起小花,一下子想起城里人的宠物,心酸地说,你叫姑姑,姑姑却让你饿着。抚摸小花时,发现小花冠子灰暗,羽毛也是灰灰的,看不到一点光泽,想起这些日子,小花一直饿着,又想起,公园里的野草已结籽了,给小花吃点草籽吧,说不定小花能活下来。安安抱着小花,又跑去公园,她把草穗放在手里搓起来,很快就搓出一捧草籽。她把草籽放到小花嘴边,说,花啊,你吃点吧,姑求你了。

安安又找了大半个月,还是没找到用工的。那天秀秀说说,你去我那家干吧,这样你就能干两份钟点工。安安说,我去,你怎么办?秀秀说,这一带我比你熟,我有手机,方便。安安想,到底是嫂子。

新主家是一对老夫妻,儿子和女儿都住在另一个区。老夫妻看到安安十分喜欢,人一高兴话就多,话说多了,安安听出他们对秀秀不满意,他们说秀秀总是又打鱼又晒网的,有时候电话打过去,秀秀不接电话,接通了,又总是有理由,有时候,家里本来没什么事做,秀秀却来了。他们说,你来了就好了。

接了两份工,安安比以往忙起来。安琪离得近,老夫妻离这里却很远,安安不明白秀秀为什么找了这么远的一家。在老夫妻家干活,安安是很高兴的,老头老太也一样通情达理,但是安安干了很久,却是从没见过老人的儿子或女儿。

那天约好的,安安去了安琪那里,屋子有一个男人坐在沙发上,那人穿着睡衣,大约五十来岁的样子,看到安安,安琪说,你回去吧,你明天过来,明天过来擦玻璃。现在也能擦玻璃啊,为什么偏要明天擦玻璃?安安有些不解地回来了,不解是不解,她并没有往深想,她想,下午该去老夫妻家了。

下午去老夫妻家,上午却是没事情干,那就带着小花去公园吧,刚好雨也停了,猫啊狗啊能去公园,小花也能去公园。

想不到安安又看到了亮子,若不是穿得邋遢,亮子其实挺精神,这家伙有时看着像三十岁,有时看着像四十岁,安安知道,亮子大约和豆官一样,也就三十出头。亮子蹲在她家门前抽烟,嘴里叼着烟,手里还玩着一把刀子,他一会把刀子像陀螺一样转着,一会又拿刀子比量着,样子凶凶的,就像要把刀子插进谁的肚子。

亮子一定也是找不到活干,才跑到这里蹲着,毕竟这里还有熟人说话,说不定又来还钱呢。看到安安,他又是眼睛一亮,说,安安。安安说,亮哥你好,进去喝水吧。亮子支支唔唔地说,你嫂子不在。说话间,秀秀回来了,秀秀身边还跟着一个四十来岁的男人,那人精瘦精瘦,一看就是一个有力气出力气的人。想不到他和亮子认识,他说,亮子你来了。亮子不甚热情地说,我来半天了。秀秀“哧”了一声,自己先进屋了,亮子却是不进去,精瘦的男人笑着,也不进去,门开着,小花在屋子“咕咕”叫着,安安往床下一摸,小花生蛋了,那蛋还有一点烫手,转一下,一面还有血迹。安安把蛋拿给秀秀看,秀秀很不屑地说,这么小。蛋的确小,可是小花毕竟又生蛋了,安安还是很高兴。她把小花抱起来,说,小花,姑带你去公园耍。

想不到亮子也跟过来了。安安说,你怎不去屋子喝水?亮子闷闷地说,我又不渴。

安安回头,屋子的门迅速关上了,亮子的脸顿时苍白起来,安安也一样不高兴,她厉声对亮子说,你别跟着我。亮子让她说得一怔,笑笑,顾自回去了。安安拿眼睛瞄着亮子,发现亮子又蹲在门前玩起了刀子,转起来的刀子在太阳下闪着冷森森的白光。

小花只生了一只蛋就不生了。那几天小花呆在屋子不出去,放它出去,或者把它抱出去,它会慢慢溜回来,溜到床下面,一点动静没有地卧在那里,那几日,安安几乎把它忘记了。

豆官又回来了,这一次豆官走了两个月,人黑得像煤球,一进屋子他就拿出一打钱交给秀秀,说,钱存卡里,明天你给家里寄回去。秀秀也拿出一打钱,那一打钱看着比豆官那一打厚出不少,安安敬畏地看着秀秀,娘让她学嫂子,嫂子果然比哥能赚。秀秀说,再有两百就凑够三千了。两个人这翻那翻,却是一分也没翻出来。安安差愧起来,红着脸也拿出两百,说,够不够,不够我再拿一百。秀秀一只手已经伸过来了,想想,把那两百元推回去,说,你不是要买手机么?安安心里一热,秀秀还惦记自己买手机。

豆官回来,安安想起了小花,豆官一直嚷着要杀小花呢。安安把小花抱起来,这一抱安安吃了一惊,小花长了一脖子的痘,眼睛上也长了一只痘。豆官说,别是禽流感吧?秀秀问,传染吗?豆官说,谁知道,不传染,它怎么生的痘?秀秀说,怪不得它不生蛋了。豆官说,不生蛋,还得了病。秀秀说,也不是一只没生,听说生石灰治病呢。豆官看着小花眼睛上的痘,说,床下就有生石灰。豆官抽毕一支烟,把石灰袋子拖出来,拌了一碗石灰水,石灰水滋滋地冒着水泡,豆官抱起小花,沾着石灰水往痘上抹,小花挣扎着不让豆官抹,长了痘的眼睛流出了眼泪,秀秀叹了一口气。安安从没见过鸡流泪,欲把小花夺过来,又想,说不定石灰能治病呢。

豆官抹了一气,终于不耐烦了,把一碗石灰水泼到小花身上,放下小花又去抽烟了,小花成了一只落汤鸡,咕咕叫着钻进床底。

晚上,安安抱着小花去了公园,她不想呆在石棉瓦屋子里,她知道若是呆在屋子,她又会看到床帘子一动一动,又会听到秀秀和豆官的呻吟。初夜的公园人很多,有一帮人在跳舞,还有一帮人在跑步,还有一帮人在唱歌,还有一帮人比较特珠,他们不是自己运动,而是让宠物运动,他们的宠物是狗。那些狗有大的,大得像熊,懒洋洋的,小的还没有手掌大,小的很欢势,跑来跑去的,有的还穿着马夹,有一只小的还穿着鞋。安安心里说,给狗穿鞋,乡下的狗从来不穿鞋。

公园里的人从没见过谁的宠物是一只鸡。看到安安抱着小花,那些人惊奇地问,鸡,这是什么鸡,外国的么?安安说,什么外国鸡,是中国鸡,乡下的鸡,它会生蛋呢。那些人扫兴地说,一只土鸡啊。他们那样子,就好像土鸡是来历不明的野鸡。安安心里说,小花就是土鸡,不像你们那些宠物还要上户口,还要打疫苗,我们就是土鸡,土鸡也比穿鞋的狗好,土鸡能下蛋呢,土鸡拉屎也拉在院子里,土鸡肥种菜是绿色食品,土鸡死了也是肥。

第二天在安琪家,安安一边干活,一边说起小花,她说,我们家小花长了一身痘,眼睛上也长了痘。安琪问,小花是谁,是你妹妹么?安安说,是我从乡下抱来的一只母鸡。安琪问她,光是鸡眼睛长了痘么?安安说,冠子上,脖子上也长了,翅膀里面也长了。安琪说,一定是鸡痘,长在眼睛上,严重了会失明。安安问,这病传染么?安琪说,传染,环境不好也会得病,我这里什么药都有,消炎的,消毒的,你带回去给它擦,再给它饮点掺水的环丙沙星。

安安带着药回来,小花却不见了,秀秀和豆官还没起,没起是没起,两人却是醒着,安安听出两人在吵架。秀秀一向是强势的,一个强势,另一个就会忍让,安安搞不懂他们为什么吵起来,又听,听得出这一次是豆官在发火,床帘子里面,豆官很大声地吼着秀秀,秀秀不象先前那么强势,压低声音象在分辨,又像在笑。

还有脸笑?安安不想劝他们,夫妻间的事,外人最好不要参与,哪怕她是小姑,安安还有出口气的感觉,说来说去,哥还像个男人。

安安隔着床帘子问他们,小花怎么不见了?秀秀在床帘子里面说,问你哥,他把它扔了。安安心里一紧,问道,扔哪了?豆官说,扔公园墙根了。安安心里又是一松:扔就扔吧,小花一定是死了,说不定这就是小花的定数,鸡早晚要死,就像人也早晚要死一样。

在公园墙根的垃圾里,安安抬眼就看见了一只死鸡。它是小花吗,小花怎么变成了这个样子?但是安安很快就断定这只死鸡就是小花,因她看到了那一身的芦花。安安摸了摸小花,小花眼睛闭着,不动,又摸鸡冠子,还是不动,再摸眼睛,小花动了。小花还没死。安安把小花抱回家,给它抹紫药水,抹毕又给它饮水,水是掺了环丙沙星的,小花一直在发抖,眼睛也让痘糊住了,看着就像没有眼睛。

那个亮子和瘦精精的男人又来了,瘦子手中拎着几瓶啤酒和一只烧鸡,看见豆官,他们嚷着要喝酒打麻将。接下来,他们就开始喝酒,豆官和秀秀也跟他们喝起来,安安知道小花闻不得酒味,抱着小花出来了。

在公园转半天,安安却在一张椅子上发现了豆官,豆官正在呼呼大睡。安安推醒豆官说,跑这里来睡觉,不是要打麻将么?豆官揉着睡眼,问道,他们走了么?安安听得冒火,她正要把一肚子话说给豆官呢,豆官却不让她说话,掏出一支烟抽起来,一大团烟雾遮住豆官的脸,好一会儿,豆官的声音从烟雾里传出来,妹,知道么,家里房子已经起了一层。安安怔住了,她已猜出豆官接下来要说什么,果然,豆官说,村里人看着咱起第二层呢。

豆官已经说得很明白,说得这么明白,心里一定更明白,安安努力把一肚子话憋回去,心里说,豆官就是盖房子的,家里房子只起了一层,城里房子不知起了多少层呢。

豆官走后,安安和秀秀去银行给家里打钱,秀秀说,城里小偷比蚊子还多,你照着我,打毕钱,我陪你买手机。在银行,安安一步不离地照着秀秀,她看着秀秀把钱拿出来,舔舔手,一五一十数了两遍,秀秀数完又让她数,安安想,娘让她学嫂子呢,也学着秀秀舔舔手,一五一十也数了两遍,两遍都是三千。把钱递给秀秀时,安安突然想,昨天还差两百呢,今天怎么就三千了?又想起昨天,豆官本来在屋子喝着酒,怎么跑到公园睡觉去了?

那天,安安趴到床下看小花,小花也睁着眼睛在看她,小花眼睛上的痘没了,脖子上的痘也没了。

小花又生蛋了,而且一天生一只蛋,秀秀有了笑模样,给小花买来玉米和小米,小花还是不吃。小花这么生蛋,靠的是什么?安安十分纳闷,那几天,她一直跟着小花,她发现小花并不走远,把它放出去,它就在公园墙根一带活动,或者墙里,或者墙外,或是树丛里,或是草丛里,公园的墙是有洞的,是那种排水的洞,小花头一低,就会从洞中钻过去。刨刨土,啄几下树根,然后把什么东西吞咽下去。看样子,小花能找到吃的,小花也不寂寞,因为公园大墙边,也有人在活动,比如总会有几个女的,半老不老,或者是人到中年,人过中年的样子,也有男的,也是半老不老的,大白天的,他们不在公园里边活动,而是在大墙一带溜溜达达,有时会相互搭讪,也有的彼此不理不睬。安安觉得他们很怪,公园虽不是什么好公园,可看可走的地方多的是,干嘛跑到墙根晃悠?又想,晃就晃,等于给小花做伴了。

安安也买了一只红色的手机,那手机也镀着一圈闪亮的银边。去买手机那一天,安安特别高兴,一路上说个不停,她问秀秀,公园大墙里有一帮女的,成天什么也不干,就那么溜来溜去的。安安并不把话说完,秀秀听出安安是让她解释,就解释说,是找活儿干呢。这样的解释并不让安安满意,安安又问,亮子身上有一把刀子,我看他凶凶的,就像要杀人。秀秀不屑地说,杀谁啊,睡过一觉,就谁也不想杀了。

手机买回来,安安高兴的不行,她立即给家里打手机,接电话的是娘,安安说,娘,这是我的手机,以后要说话就打我手机。娘说,我不会打手机。安安说,让我爹打。娘说,你爹也不会打,你还好吧,你哥你嫂也好吧?安安迟疑一下,说,好,他们都好,娘我问你,小花连着生了十几天蛋,这些日子却不生了,整天咕咕咕的,小花是不是生病了?娘问,鸡冠子红不红,脖子红不红?安安说,冠子红,脖子也红。娘笑得咳起来,说,这你都不懂,小花要抱窝了,你呀,什么也不懂,学点你嫂子,咱家全靠你嫂子支应,全村都羡慕咱家呢。秀秀好像听到娘的话了,安安看到秀秀脸红了,秀秀害差了,害差的秀秀还是挺好看的。

小花要抱窝了,现在,小花终日扎撒着羽毛,身形变得十分庞大。安安当然知道鸡抱窝,抱窝就是孵小鸡,就是传宗接代。家里的母鸡要抱窝,娘总是把公鸡和别的母鸡赶出去,单独把鸡窝腾出来,而且还要铺上棉絮,把鸡窝弄得像产房一样妥贴才让母鸡抱窝。现在,屋子这么小,哪里有鸡窝给小花,屋子地面也是水泥的呢。还有,母鸡抱窝,是要经过公鸡踩蛋的,谁是那只公鸡呢?安安从来就没见过小花和公鸡在一起,不要说公鸡,除了小花,在这地方她就没见过任何一只鸡!又想,管它呢,背井离乡的一只鸡,能活下来已经不容易了,何况它还能生蛋,还要抱窝。安安找来几只编织袋子铺到床下,把蛋放在上面,只能这样了,实在是找不到能搭鸡窝的东西。但是隔一天,编织袋不见了,小花还是卧在水泥地上,问秀秀,原来秀秀把编织袋子卖掉了。

那天从老夫妻家回来,安安又找到一只编织袋,趴到床下一看,小花不见了。

安安转身就往外跑,公园墙外一溜树毛子她找了,公园里的树毛子也找了,安安只看到一个中年女人,隔着一棵树,还有一个男人,小花连影子也不见。安安问那个女人,您看没看到一只鸡?女人像似没听懂地问,什么鸡?安安说,是一只芦花母鸡。女人说,这里是人民公园,这里哪有什么芦花母鸡?

安安知道这一次小花一定凶多吉少,说不定被哪个馋嘴的人炖了鸡肉。安安从公园一路慢慢踱回来,走到一溜石棉瓦房子时,忽然看到路上散乱的鸡毛,弯下身子,她认出那是小花的羽毛,小花的羽毛是金色的,安安知道她不会认错,一定是小花。安安叫了一声:小花!眼泪夺眶而出。

安安没力气回家了,她蹲在路边石上,想着她不该带小花来城里,土鸡就是土鸡,乡下才是土鸡的家,是她把小花害了,如果还在乡下,小花不知生了多少蛋,说不定儿女成群了,这么想的时候,她突然听到“咕”的一声,她回头一看,小花从树丛里钻出来了,它歪歪斜斜向她扑过来。刚刚她怎么没发现它?安安抱起小花,小花身上有血,那血已经凝固了,难道是黄鼠狼?但她很快断定那不是黄鼠狼,因为小花的一只腿断了,那只腿扁扁的,就像一张剪纸,就像被什么重重的东西压扁的一样。

安安知道这一次小花一定活不下去了,受了这么重的伤,人怕是也活不下来。安安揪着一颗心回了家,她抱着小花不放,小花却动起来,而且挣脱了安安,毕竟只有一只腿,小花重重跌在水泥地上,但它还是挣扎着,钻进了床下面。

那些日子,小花从不出来,叫它也不出来,安安搓了一捧草籽给它,它看也不看,它半闭着眼,佛入定一样动也不动。安安也不敢动它,她知道,只要动小花,小花就会痛,小花痛死,那些蛋就成没娘的孩子了,小花一定不想让蛋没娘,它在撑着。每一天回家,安安都要看看小花,每一天小花都卧在那里,眼睛半闭着,还是佛一样动也不动。安安想,不知道小花还能撑多久。

秀秀说,小花命大,说不定能活下来。安安有些吃惊,秀秀是第一次叫小花的名字。

第十八天,安安趴到床下看小花,小花还是佛一样卧着,眼睛却是闭着的,头也垂下来了,安安摸小花,身子已经凉了,安安知道,小花没有撑下去,它死了。安安抱起小花,小花轻得象棉絮,那只断腿钟摆一样悠荡着,也已经是凉的了,摸摸小花身下的蛋,那些蛋却是温的。

小花死的那天,豆官回来了。豆官说,我就觉得有事,我是请假回来的。秀秀问他,出什么事了?豆官说,亮子在医院抢救呢,钢筋把肺子戳了个洞。安安和秀秀都怔住了,安安说,那天他还来了呢。她想起亮子那把刀子,亮子没把刀子插进别人的肚子,反而让钢筋戳穿了肺。秀秀青着脸问豆官,他家来人了么?豆官说,给他媳妇打过电话了,谁知哪天能到,那么远,小花的痘好了么?

秀秀说,小花死了。

安安决定把小花埋到公园里,公园最像乡下了,和大马路大高楼比,公园是袖珍版的乡下。夜黑的时候,安安抱起小花,小花轻得就像一只鸟,安安想,小花什么也不吃,又孵着那些蛋,不象鸟才怪呢。要出门时,秀秀说,抱窝的蛋不能吃,都埋了吧。豆官说,怎么不能吃,都说这样的蛋更有营养呢。秀秀厉声说,有营养也不能吃!豆官让秀秀说得缩着头,安安感激地看着秀秀,忽然想起娘的话,娘说,抱窝的蛋二十几天就会生出鸡雏。安安想,今天是第十八天了,蛋不能埋。

秀秀找来一些棉絮,把十几只蛋包裹得严严实实,放到她洗澡的木盆里,又拆了一只枕头,把枕头里的荞麦壳子撒到盆的空隙里,又让豆官把灯线拉下来,拧亮灯泡,让灯泡照着木盆,做这一切的时候,秀秀的脸色十分柔和,就像自己要生孩子一样。安安想,还是嫂子,真得学着点呢。

安安选了公园里最偏僻,也是树丛最茂密的地方埋了小花。那天夜黑,豆官和秀秀也相跟着安安,埋的时候谁也没说话,埋毕也没有人说话。

那一夜回到屋子,安安头一次发现,那边的床帘没有一动一动,那一夜石棉瓦屋子里出奇地安静。

又过了几天,安安趴到床下看,还是没有鸡雏孵出来,安安也学着娘那样,一只一只摸挲那些蛋,十几只蛋差不多都变黑了,手感硬硬的,也重重的,敲敲蛋壳,声音闷闷的,像敲一块石头。豆官说,别敲了,蛋都死了,死蛋怎么能孵出活鸡来?扔了吧,再不扔就臭了。秀秀说,死了也不扔,就不信没有一个是活的。秀秀说的话正是安安要说的,安安也知道那些蛋都死了,心里却在抵制着死那个字眼——就不扔,就不信没一个是活的。

那天,安安去安琪家,安琪正在屋子里收拾东西,安琪告诉安安说,以后你不用来了,我不在这里住了。安安问,那你的房子怎么办,租出去啊?安琪说,这不是我的房子。

又过一天,早晨,安安听到床下发出奇怪的声音,那声音很轻,不仔细听听不到,安安想,别是耗子偷蛋吧?趴下去一看,从一只破壳的蛋里伸出一张小嘴,那只小嘴一啄一啄的,只一会儿,露出一只小脑袋,又一会儿,一只毛绒绒的小鸡雏从蛋壳里跌了出来,小鸡雏也是金黄色的,看着和小花一样,又和小花有点不一样。

叫它小小花吧,安安对秀秀说。安安相信小小花一定能活下来,因它不是一只野鸡,它是有来历的,它被地底下的那个小花佑着呢。