从王阳明到“游戏的人”——兼作“第三届儿童文化论坛”见闻录

2015-11-07杨军姚曦

特约记者_杨军 记者_姚曦

从王阳明到“游戏的人”——兼作“第三届儿童文化论坛”见闻录

特约记者_杨军 记者_姚曦

【引子】

到宁波,有个地方是一定要去看的,余姚的王阳明故居。

2014年11月底,适逢宁波举办第三届儿童文化论坛“游戏文化与儿童教育”主题研讨会,本刊采编也顺道去了余姚。

也许去得不是时候,已经下午四点多,快要闭馆,故居显得有些冷清。好不容易央求管理员,进去看了。故居重院深深,还依稀可见当年王家的风光。但屋宇结构朴实粗大,装饰素雅,并没今天豪宅的喧露。主体建筑瑞云楼是一栋二层的木结构楼房,王阳明的童年和少年时代是在这里度过的……

“孩提乐嬉游惮拘检”

故居门前的广场上,竖着王阳明的立像。只有几个大人在那里拍照,几个孩子追跑、攀爬玩耍,一个女孩的妈妈和孩子咕哝了两句,那孩子便走到像前,煞有介事地跪拜起来。

跪拜之礼,在现代中国,从来是饱受批判的“封建糟粕”。说是因为“屈辱”,因为被西方的船坚炮利“屈辱”了,便要学习西方,最后学会了没多少,便自己的也连着“屈辱”起来。但是,那小女孩儿竟在那里跪拜王阳明,双手双膝和头放在地上,眼睛微闭着,显出一脸童稚的真诚来。

我们大人站在那里,膝盖太硬,倒觉得是蒙了“屈辱”。

跪拜之礼对古人本是最平常不过的生活方式。因开始并无桌椅、凳子,人是跪坐在席子上,叫做“正襟危坐”。人们见面,要行礼,只要身子稍往前倾,双手放到地上或席上就行了,十分方便。

而且,这样坐是有益腿部力量的。日本、韩国现在还保留有这样的习俗。

日本时代剧里经常可以见到古代日本人大冬天还是光腿,穿着木屐。其实,这也是他们起居坐卧方式的影响,并非空想。

有了桌椅、凳子,人们心里起了变化,保留了跪拜形式,却误解了生活。不知道跪在地上原是“接地气”,跪天跪地跪父母、跪祖宗、跪圣贤乃是“天经地义”的,是因为古人谦卑。

受跪拜的王阳明发展的哲学便是讲人心的变化,提倡从人的心里去寻找万物的“理”,不受外物格之无穷尽的烦累。理全在人心,人心有善,人去发展这种善念,便是“致良知”。人心里怎么想,便做出来,便是“知行合一”。这是现代人讲的“唯心主义”。

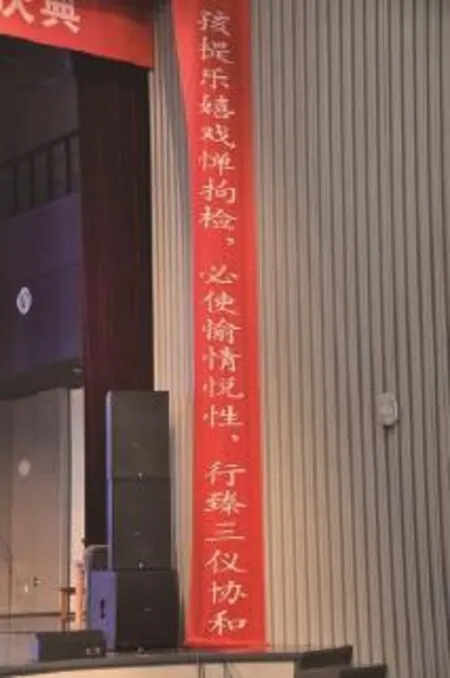

悟到了人心的变化,王阳明在一篇很小的文章里讲到了蒙学之教,即《训蒙大意示教读刘伯颂等》。在第三届儿童文化论坛上,宁波滨海国际学校校长李庆明匆忙拟就的一副对联,挂在大剧院舞台两边上,是为:

“孩提乐嬉游惮拘检,必使怡情悦性,行臻三仪协和;大人比赤子敷乐教,莫非兴诗游艺,咏归万物泰初。”

“乐嬉游而惮拘检”一句是出自这里。儿童的天性是“乐嬉游”的。在王阳明看来,这天性正“如草木之始萌芽,舒畅之,则条达;摧难之,则衰萎”。所以,儿童的教育,是必须“使其趋向鼓舞”的,使其“中心喜悦”的,然后“则其进自不能已矣”。

要舒发这种天性,有一种循循善诱的教育,我们回到了游戏。这是“游戏文化与儿童教育”所要讨论的主题。

我们时代的教育和王阳明的时代又何其相似!“今人往往以歌诗习礼为不切时务,乌知古人立教之意哉?”歌诗习礼,在王阳明那里,在圣贤之教那里,是以游戏的精神出之的。所以孔子会喟然说“吾与点也”。童蒙的教育本该是“浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”的游戏状态。

因此,回到歌诗读书习礼的教育,王阳明说是“诱之歌诗,导之习礼,讽之读书”。

歌诗读书,其中的情感音韵是可以宣泄人性情中的“幽抑结滞”的、是可以宣发人的“志气”的。像跪拜这样的礼仪,在儿童教育里也是游戏的,是肃威仪,而且是动荡血脉、固束筋骸的。

跪拜不是去受“屈辱”,是让自身变得清明、美好和谦卑下来。小女孩儿跪拜阳明之像,又哪里是明白这样的理,她觉得好玩,就去做了,和攀爬跑跳之乐并无二致。

“关于游戏和教育的悖论”

王阳明五岁时还不会说话,童年时代学习也不十分用功,热衷于军事游戏,这在那时和今天,都是一个典型的“问题儿童”。因为学习是要苛求格致的,是要考试出成绩,是要考学的。

他格了“七天七夜竹子”,病倒了,因之对格物学说产生了极大怀疑。十一二岁念书时,他问塾师“何谓第一等事?”老师说“只有读书获取科举名第”,他说:“第一等事恐怕不是读书登第,应该是学做圣贤”。这些想法,待他后来办学、讲学,都一一做出来了。

但我们所处的这个时代,“究竟是一个游戏匮乏的时代”,乃至游戏的精神也要么被利益分割了,或者被“娱乐至死”解构了。实则不仅我们膝盖太硬,我们真正蒙羞地也因为失去了“赤子之心”。孟子再说“大人者,不失其赤子之心者也”,听着是何等唐突。

宁波的儿童文化论坛已举行过两届,分别探讨过童话文化和民俗文化在儿童教育的功能。这第三届,探讨游戏文化的教育功能,内核依旧是一致的。

我的身体太摇晃了,除了尽力躲开他我什么都做不了,在场上允许的范围里,能躲多远就多远。他冲了过来,狠狠踢向我的腹部,这一脚把我肺里的空气都逼了出来,很疼。也许是太疼了,也许是因为被踢了一脚,我感到无法呼吸,到底是什么原因说不清,只是倒在地上。

有些东西快失去了,我们才幡然醒悟,回过头来要抓住它。把游戏提到教育的高度来探讨,这恐怕是以前我们想不到。当我们还是孩子,曾在田野中奔跑嬉闹,有模有样地办着“过家家酒”、斗鸡、捏泥人、“打仗”,曾疯狂地迷恋着小人书,是想不到这些的。

在论坛上,记者曾和这次论坛的一位主讲人、也是儿童阅读推广人的阿甲先生聊到过这样一个“关于游戏和教育的悖论”:真正处于游戏状态中的人是“沉浸”的,他不会想到游戏的意义乃至教育意义,但是,没有处在游戏中的人却要来谈论游戏的意义。

游戏有什么意义呢?游戏的教育功能性是什么呢?与我们的学科教育、与生活又有什么关系呢?我们会去讨论这些。说到这里,我们都不禁相视一笑。当然,这其实是个佯谬。游戏的意义并非不能谈论,我们只是要特别关注:当我们谈论游戏的意义时,我们是否在试图附加什么本不存在的东西。在物理学上有个词叫“观察者效应”,这里同样可以借用。

阿甲有一个说法。游戏者玩游戏时知道自己是“假装”的,他还玩得很投入,是因为情境。规则、游戏者和场地共同构成了这个情境。但是,大人在带孩子阅读或做游戏开始,却是不该“伪装”。“跟孩子实际接触时,大人应该完全本我的、自然而然的状态。”

他讲到一些老师的困惑,同样一本好书,隔壁班的孩子读得很好,自己也觉得很好,拿来给班上的孩子读,却失败了。“我怎么拿一本书让孩子游戏性地读起来时,这个命题本身就已经自我矛盾了。”游戏是一种情境,不能作为任务去附加额外的意义的。“要破坏孩子对一本好书的兴趣,其实很简单,给孩子一个任务,让他摘抄书中的好词好句,归纳段落大意,中心思想就行了。”

“游戏的人”

荷兰文化史家约翰·赫伊津哈曾写过一本书——《游戏的人》。他说,我们有了“理性的人”“制造的人”,紧接着还要有“游戏的人”(Homo Ludens)。开篇第一句,他说:“游戏先于文化”。

“只要观察一下小狗们在嬉戏中的表现,就能明白人类游戏的所有特点了”,“人类文明并没给游戏这个概念加上任何本质的特点”。

于是,文化产生之后,人总要问游戏的理由和目的。有人说是剩余生命能量、或“模拟本能”的释放,有人说为了有害冲动的宣泄,有人说是为了生活的放松、是为了严肃工作而作的训练。

王阳明故居留存的王阳明书法残本

相比之下,儿童和动物游戏是最原始的游戏。孩子玩火车游戏,“每个小孩都明白自己只是玩玩”。但是,孩子会给大人说,不要打扰我,要不火车就不真实了。游戏者的沉浸和“明知是假”的严肃,反而获得了心灵的真实,游戏为儿童展现了一种理想中的生活图景。生活是要这样,才值得过的。

无需多引。在这之前,从没有人将游戏作为这么“严肃”的哲学话题去探讨的。在一个高级教育论坛上“严肃”讨论“游戏文化”,恐怕也是不曾有过。但“游戏和严肃”,这样传统二元对立的命题,在这里也并不存在。我们试问,还有什么比游戏更严肃的生活真实呢?

在论坛快结束时的一个沙龙上,一众人探讨游戏的教育功能,卡在“游戏在教育功能上的辩证意义”:游戏在儿童教育中是否有一个限定呢?游戏是否要分阶段呢?幼儿园、小学低段的孩子可以玩游戏,高年级就不能玩?游戏是否要分类型呢?玩泥巴的游戏很好,网络游戏就不好?

这时,一位女士在台下说:这是没有必要讨论的问题。我们仍然陷在成人的固定思维里,把严肃和游戏二元对立起来。是的,想象一下,当我们真正玩游戏时,我们是“明知道假”却做得很真的。演一个戏剧,我们就认为我们是和角色感同身受的人。我们会评论说:“演得真像、演得真好”。我们太害怕演员入戏不深了。但我们又经常责备说:你不要入戏过深,玩得太疯了。实际只是自己给自己一个伪命题。

李庆明在论坛上给一众儿童讲了一堂儿童哲学课,从王阳明讲到伽达默尔,从孔子讲到柏拉图,看起来实在“太疯了”。但孩子们未见得听不懂。他们会从自己的生活实际去理解,他们有自己和大人不同的看待世界的方式。这个方式是“完整的”,他们比大人更确信“这个世界完好存在”。正如席勒说:“只有当人是完全意义的人的时候,他才游戏;只有当人游戏时,他才完全是人。”

“以出世的心做入世的事”

在汉语中,“游”字曾有两种不同的写法:“遊”和“游”。游戏的“游”原来是写作“遊”。孔子说:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”是这个“游”。

事实上,这两个字是缠夹不清的,很多时候相通。区别的意义只在一点:外显的活动和心灵的活动。

遊戏、遊玩、遊荡,通常是在外显的活动上,故从“辶”,用“遊”。“游于艺”,是在心灵的活动上,故从水,用“游”。诗经也有“悠哉游哉”,是心里的逍遥啊。庄子的“逍遥遊”传统典籍并未用“游”,其实也是心里的“游戏”。

游戏从“遊”进入“游”,是一个完全的人的意义。庄子在《人间世》篇借孔子之口说:“且夫乘物以游心,托不得已以养中,至矣!”是这个意思。“以出世的心做入世的事。游戏人间不是吊儿郎当,是自己心境非常轻松,做人非常本分,该做就做了。”(南怀瑾语)就好比王阳明讲“致良知”,是对人之善性的宣发。

上面引了孔子的话,士志于道而游于艺。在“游”这个意义上,道和艺是一体的。“‘诗言志,歌永言。’文章不过是兴,文学亦不过是个载体。”“诗人”们的正业是家国天下。中国人讲“出世”和“入世”,就好像讲游戏的“进入游戏”和“回到现实生活”。

人间有很多事情是“是命之所在,义之所在,不得已而为之”的。但是,人从心中悟到了“良知”,人就自然地做出来了,是“行”,也就是“中心喜悦”的道。所以才叫“知行合一”,这正是王阳明在回应赫伊津哈“游戏的人”这一个命题。