戈尔巴乔夫的胎记

2015-11-07本刊编辑部

戈尔巴乔夫的胎记

最近一段手机录制的某主持人的“才艺表演”在网上流传得比他任何主持过的节目都要广泛,以至于前一阵在知识分子圈讨论的“告密”话题被引爆到了全民公共话题的程度。要我说,事情的缘起可能根本不是告密而只是出于互联网的分享精神而已,即便是,事情的要害也不在于告密,要害在于为什么一段私域中并不怎么搞笑的搞笑视频放到公域就成为可供揭发的黑材料。

前段时间,我琢磨过一些新媒体产品,深感自己身处一个自由而充满活力的时代;而另一些时候,我的感觉恰恰相反,就像我身处的这个行业,日渐失去活力和机会。道理不难懂,降低交易成本才能活跃市场,降低犯忌成本才能活跃思想。过去30多年的经验证明,第一种成本的降低能帮我们解决温饱和小康问题,互联网的出现则将此一成本降到极限,故而“互联网+”能在这个春天受到加持成为这个时代的显学。第二种成本的降低则帮我们武装头脑,健全精神。

那么第二种成本降低了吗?在这个问题上我同意我的同行胡主编的判断,他至少能意识到这次视频事件中“批评”声音的增加是时代进步的指针之一。事实上,我们每个人的头脑都受惠于这一缓慢而不可逆的进步过程。解放思想,就是禁忌没有那么多。退一步讲,有禁忌并非全为坏事(比如乱伦),但至少不应为禁忌而抹黑或洗白。聪明的脑袋不长毛,剃个秃瓢早就是可被理解的时尚了,但当你脑袋上长着一块戈尔巴乔夫那样的胎记时就另当别论了。事实上,虽然当时还没有PS,但发表在苏联报刊上的戈尔巴乔夫头顶上的红色胎记都被技术处理掉了。即使是到了戈氏自己大肆鼓吹的“民主化、公开性”的年代也是如此。可是西方媒体在刊登戈尔巴乔夫照片时反而有时刻意突出。到后来,苏联报刊也不再做“技术处理”了,充满了一种“臣妾办不到呀”的无奈。

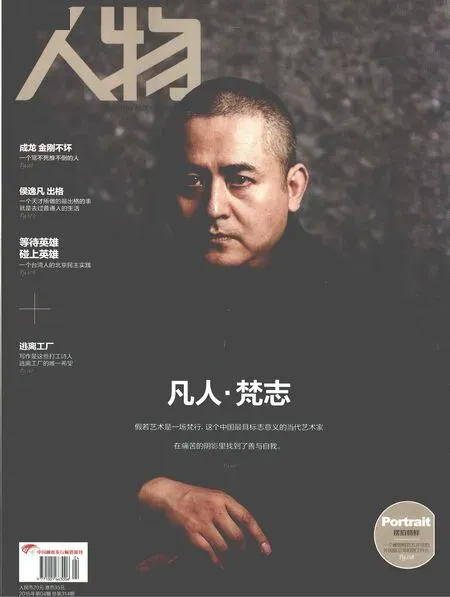

说回我研究新媒体产品的感受。一本杂志的杰出不仅在于它每篇文章和每个采编的杰出,在这个时代,一本杂志的杰出也必须意味着它在互联网世界能传递它的价值观和影响力。订阅量、美誉度、赢利能力,甚至异质于杂志本身但又与其品质相匹配的互联网产品,对于纸媒来说,拥有其中任何一项都是一件不容易的事情,但《人物》的新媒体和视频团队都在做,而且都做得还不赖。这个团队诞生不过两年多,已年年获得一些业界奖项。与他们并肩的获奖者要不就是财大气粗的资本新贵要不就是专注于互联网领域的弄潮儿,而他们只是由四五个人组成的一个传统媒体的小部门。就在昨天,我的同事去采访一个互联网大佬,他一见面就夸《人物》的新媒体和视频做得好。你们无法想象我写上面这段话的时候有多么高兴又有多么焦虑,因为我们的野心是要打造一款成功的互联网精神产品,你们不知道要做成这件事有多难,更不知道要降低思想市场的交易成本有多难。

每当感觉行业停滞时,我总是想起20多年前第一次听到戈尔巴乔夫这个名字时的情形,那是全校早课集体听校长在广播里念政治新闻稿:他使苏联走上了修正主义道路云云。我当时不会想到多年以后我有机会用跟那时完全不一样的语态和标准制作新闻产品,我也总是想起20多年前戈氏的那句名言:如果不是我们,是谁?如果不在此刻,又待何时?