以俗气吸引观众 再打碎暧昧预期

2015-11-07顾玥编辑赵立

文|顾玥 编辑|赵立

以俗气吸引观众 再打碎暧昧预期

文|顾玥 编辑|赵立

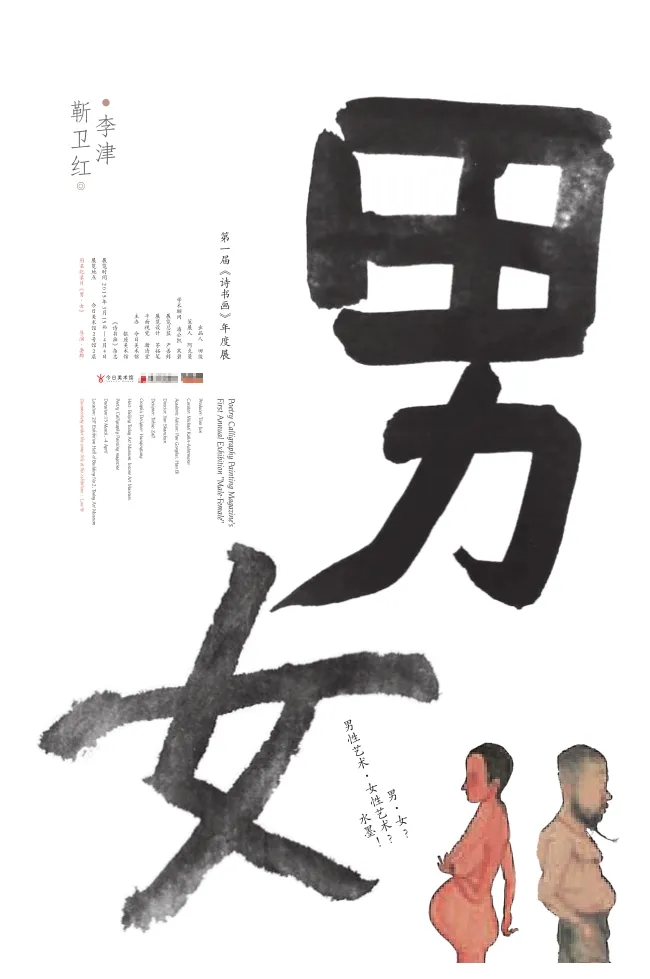

迷宫内李津的“男”画和靳卫红的“女”画掺杂在一起,衣不蔽体的男男女女相对不相视,又是一重迷宫。

在娄烨的短片《男·女》里,李津和靳卫红各画了一幅水墨。李津几笔画出自己,再添上几笔鸡鸭鱼肉,油腻放肆,痴傻醉憨。“抡,”李津说,“就是抡啊,飘啊……抽点这弄点那,都有,邪乎的药,反正都是飘。”他把魏晋风骨看作中华文化的根性,不求结果,只求过程。“可能你和世界的关系本质都是这样,就是飘。”靳卫红接茬儿,“当然每个人都有飘的一部分,你焦虑,你飘,你寻求不到扎下去的根,好像你一直有不踏实的地方。”镜头里靳卫红下笔稍慢一些,笔下两个裸女大着肚子,全身赤红,手执梅花。下巴是个小弯,和她本人一模一样。靳卫红提腕在画上写“人生长恨水长东”,用天干地支来记录年份,一旁的李津则在剩余的每一寸空白挤挤挨挨写满了“吃”,大大小小60个,落款“李津制”。

策展人阿克曼将这两幅画置于“男·女”画展入口。据他说,这也是迷宫入口。“水墨画不符合中国美术馆的特质。现在的美术馆越来越大,越大越好。”但水墨画的大小由艺术家的胳膊决定,属于私人表达和内在经验,需要给观众一种靠近的可能性。“这方面可以说水墨艺术的当代性是一种反当代性。”他选定有点反当代性的今日美术馆,大加改造,使其本就不规则的空间乱上加乱。一步明、一步暗,一步促狭、一步开阔,空间将人挤到画跟前,被迫跟画亲密对话。开幕当天,失去方向感的观众在展厅内四处打转,有人向阿克曼抱怨这里简直是个噩梦,老阿咧嘴一笑,成了。

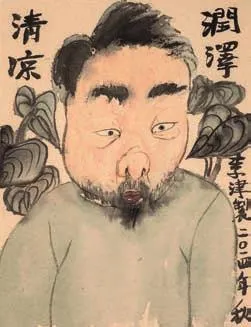

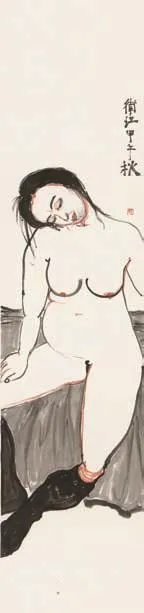

迷宫内李津的“男”画和靳卫红的“女”画掺杂在一起,衣不蔽体的男男女女相对不相视,又是一重迷宫。你可以清楚地看出这两人的区别。李津画男人,肥头大耳,鼻孔朝天,肚脐眼被赘肉撑得往上跑;画女人,丰乳肥臀,飞霞满面,媚态横生;画各类吃食,死鱼死肉,偶有活狗。而靳卫红只画女人,立坐躺仰的女人,怀着孕的女人,身处空间内又不知空间具体为何处的女人。她们乳房下垂,腰身肥大,每个都有小半弯的下巴。李津的画极富“性”感,酒池肉林,饮食男女一样不落,一男一女或群男群女总是处于交欢前中后的状态。靳卫红的画与性无关,女人们紧张而克制,赤裸着身体却毫无邀请的意思,甚至为了摆出抗拒的姿态费尽力气。

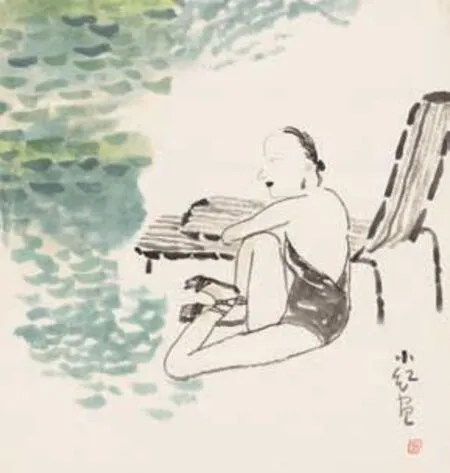

李津作品

左一:《春天的穿越》 230x53cm 纸本水墨 2015年

右上:《来自星星的你》38×43cm 纸本水墨2014年

右下:《润泽清凉》34×26cm 纸本水墨2014年

另一方面,李津和靳卫红的画又如此相似,同样困惑,同样犹疑,格非评价他们互为镜像。在那些像极了自己的人像里,李津说他看到了惊恐、恍惚、不踏实。他说自己脆弱而敏感,所以焦虑,纯粹感官的焦虑,不知道手该往哪放的那种。“像现在这一刻我觉得很舒服,(这次画展)仅仅坐这儿就值了。”那一刻北京大霾,空气里有焦味。展厅空空荡荡,大概观众以为周一闭馆。李津在一圈自画像的包围中一瓶又一瓶地喝矿泉水,一幅幅指过来,分析画中自己的眼神从“滞”到“飘”,“节奏更快了,沉不下来”,他说。靳卫红说自己画中这些充满拒绝性的形象是她遭遇自我价值申诉障碍后的表达。障碍缘于这个社会不接受女性的复杂性。有一次她留朋友在家吃饭,对方特别惊讶靳卫红竟然会煮粥,“他们好像把你有思想有追求有能力和一个女人的形象隔绝开来。一个煮粥的女人,你画画你应该画那种漂亮的花啊草啊充满那种浓情蜜意的温柔可人的。”她想破坏这种固有成见,也承认想要证明自己确实费了很多力气。她不想美,画中的女人惶惶不安,半点没有性吸引力。“她最想表现的就是这样一种精神的困乏和内心的无力,她沉湎于林黛玉的愁苦。”展览总监严善錞说。靳卫红曾多次提到《红楼梦》对她的巨大影响,“游丝软系飘春榭,落絮轻沾扑绣帘”。

因此,此次展览题为男女,实则关乎自身。“这里有很多的裸体—女的和男的,展览的作品也关乎性、享乐、渴望、失意、绝望和孤独。”阿克曼故意以俗气吸引观众,再打碎他们的暧昧预期。展厅的前半部分设置了一个深色墙壁的六角形空间,里面放置4幅巨大的裸体,两男两女,两个李津,两个靳卫红,两对暴露的生殖器。这4幅超出艺术家臂展的裸体水墨是阿克曼要求两人专为此次展览而作,“这样你一进去就知道,男女不是看着玩的东西,不是sweet,不是甜蜜,而是一种很强烈的包含吸引和害怕的感觉。”阿克曼说,“这样的话就破坏好多观众对男女带的幻想。这是一种statement,我告诉你,你别以为男女就意味着帅男美女,而是你确实要理解这种生命强烈的冲突。”

展览真正的主旨在于提出一系列问题,它们关乎水墨艺术的“当代性”。“水墨艺术产生于士大夫这个阶层,把他们人生的经验以及对这个社会的理解、烦闷、痛苦、不安、失意熔于一炉。”靳卫红说,如今士大夫阶层不复存在,传统文人画所依托和表达的完整而复杂的文化体系消失了,剩下一群拿着毛笔的孤儿,画什么?怎么画?李津说他在画面里总是一堆人围着,可能内心是真怕孤独。“你不敢孤独啊,包括总是加一些瓜果,加一些肉,你看我画画越添越多,就是你内心里头绝对惧怕孤独。”

“孤儿”们各自寻找出路。部分人返回去生产“传统”的山水、花鸟,阿克曼称其为死而未僵的文化表现,对中国当代艺术没有建设意义,把水墨画降低成技法和材料,“那是工艺品,不是艺术品”。部分人陷入“刻奇”,“林风眠大部分的画是kitsch,”阿克曼说,“因为他对西方的艺术理解很肤浅。”刻奇的核心是不真实,以此物假装彼物。“中国的这种假,是中国目前除了环境污染以外最大的问题。”

1980年代的“孤儿”创造出新文人画的概念。严善錞说那时现实主义艺术一统天下,水墨画系统中教条主义盛行,大家都想破这个局。前卫艺术是一个方向,还有一个是向传统寻求解答,这是新文人画的起源。李津和靳卫红都不认为自己属于新文人画,“文人画的指向很明确,它和一般画匠是区别开来的,尤其是历史上的南宗和北宗,就是文人画和院体画是相对立的,”靳卫红说,“80年代这个背景全抹掉,只要跟传统相关联的就是新文人画。”严善錞也不赞成把他俩的探索划分到新文人画的范畴。李津和靳卫红对自我进行反思性表达,既未试图回到水墨画原来的文化体系,也还没有进入一个新系统。“他们找到了一个新的出口,”严善錞说,“这也许不是唯一或最佳的出口,但至少让人看到了一个全新的可能性。”

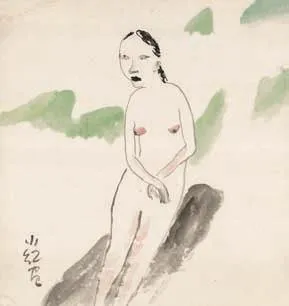

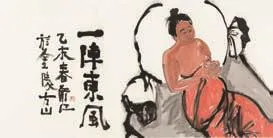

靳卫红作品

左一:《大孕妇》 240x34cm 纸本水墨 2014年

左二:《大孕妇》 240x55cm 纸本水墨 2014年

左三上:《游泳池》 48x44cm 纸本水墨 1993年

左三下:《浮云》 4745cm 纸本水墨 1993年

左四:《一阵东风》 69x138cm 纸本水墨 2015

阿克曼把李津、靳卫红置于少数几位直面困境的艺术家之列,“全中国不超过5个”,他说。他们兼具个人性和自我修养,两人共感且直抒笔端的焦虑和寂寞源于此时此刻的真实状态和个人体验,当代性即诞生于此。

陈丹青却不认为这是水墨独有的当代性。他认为阿克曼“迷恋的是‘水墨’,而非‘个人性’”,“可能因为在德国,在欧洲,你看到太多表达个人经验的油画,但从未像水墨这样显示一种欧洲人所陌生的新意”。阿克曼对陈丹青的误解有点不耐烦,他不认为是“老外”身份让他热爱水墨,“我不是被这种异国性的东西半懂不懂地吸引,就像我不认为中国人不再穿汉服是一个巨大的损失”。这位年近70,身高1.9米的德国人摇了摇头,“我不是一个小文艺青年”,他心目中“好的水墨画”不能用水墨以外的材料替代完成。水墨的艺术系统与材料特性相互联系,笔法给予水墨在“写意”上的充分自由,也抹杀了它像其他艺术一样从概念出发走向当代性的可能,“只能靠艺术家自我做他们艺术的主体,以水墨笔法为基础,”阿克曼说,“他们比传统主义水墨画家更传统,同时代表当代人的思维方式和感情经验。这是当代水墨的基础。”