告诉他们,我要去火星了

2015-11-07靳锦编辑赵涵漠摄影王晓东

文|靳锦 编辑|赵涵漠 摄影|王晓东

告诉他们,我要去火星了

文|靳锦 编辑|赵涵漠 摄影|王晓东

一个普通青年想要完成从小城公务员到地球代表的身份转换。

Who is it 李大鹏,入选荷兰人巴斯·兰斯多普创设的“火星一号”项目的100人名单。

野心

为拍照,李大鹏先生从柜子里翻出唯一一件白衬衫,是他结婚时穿的。家中书册杂物凌乱,他挪出一片空地,手持两盏LED灯对准脸庞,灯光灼热,他坚持很久。

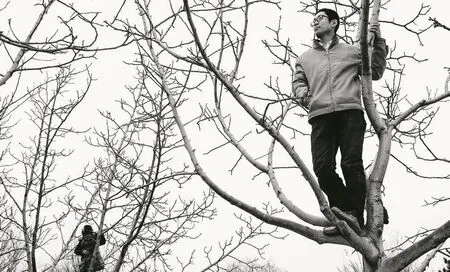

两年前,这位邯郸林业局技术推广站工作人员穿着同样一件白衬衫参加了荷兰火星移民项目MARS-ONE(火星一号)的面试。他精心准备,背好40页的英文知识手册,上淘宝买VPN和摄像头,并给自己打了灯光。镜头里,这件白衬衣对他而言实在太大了,肩线滑落。李大鹏身高不到1米7,体重106斤,戴275度的近视眼镜,像个高中生。他在网上读到一个标准宇航员可以“3分半跑1公里”。为了证明自己身体达标,在之前的报名视频里,他一口气跑上小区花园里一块1米高的大石头,并坚信这“一眼就能打动他(面试官)”。

荷兰人巴斯·兰斯多普在2011年启动了“火星一号”项目,声称要在2023年将人类送往火星生活,目的是拓展新的居住领地,但行程有去无回。全球报名者逾3000人。在2月13日公布的名单里,最终有两名中国人进入前100,包括32岁的李大鹏,这是个不小的胜利,最终的4个“移民”就将从中产生。

“我知道他当真报了名了,我是真的害怕了。”母亲程敬存说。自从2013年李大鹏报名参加“火星一号”之后,她再没安心过。还没入选时,李大鹏就常在家里举起双手,欢快喊道,“不在地球了,要上火星了。”程敬存不懂火星,只听说有去无回,“心里都炸了”。

妻子蒋朝杰则平静许多,从没把去火星当成正经事。“去就去呗。”她先是表现出无所谓,但更重要的是她不相信技术会在20年内成熟,“20年李大鹏就50岁了,你说人家谁要50岁的老头去上火星,那可能不?”

李大鹏收到入选邮件的那天,有朋友来录视频。镜头里,李大鹏兴奋地握住拳头,在背景处,蒋朝杰毫无反应,安静地看一本《意林》。摄像的朋友感慨一句,你看,嫂子多淡定。

蒋朝杰是中学数学老师、班主任,办公室里卷子成堆。相比于丈夫的清闲公职,她忙碌如陀螺,每天6点半起床,晚上8点多才回家。丈夫参加火星计划也挺好,她当这是他平凡生活里的念想,“多了一个事干呗。”只是在丈夫不帮忙做家务的时候,她忍不住责怪:“你往你火星走吧,反正你也不干活。”

家中没有人相信,小城青年李大鹏会和航天项目扯上关系。李家从体力劳动到办公室文职,用了三代人,没想过还能上天。李大鹏的三舅上过大学,是唯一支持他的人,还送他一部相机。程敬存不乐意,“那你支持吧,反正俺不支持,你要(支持)叫你闺女去。”三舅安慰她,就算支持,这项目最后也轮不着大鹏。

李大鹏对家里人的反应并不在意,火星话题从不进入饭桌谈话,正如他在报名的时候也没有和家人商量。得知入选后,他立刻花135元在某网站发了3篇新闻稿,希望可以被百度搜到。他存有一个三四十人的媒体通讯录,是从微博搜索关键词“记者邮箱”得来的,然后把自己写的通稿发了出去。当时正值过年放假,回应寥寥。但李大鹏还是敏锐地意识到了新闻规律,吃年夜饭时他对家人说,过年后记者会来家里,要热闹了。

“反正我就想把自己的作用折腾得大一点,自己在整个人类发展的这个过程中,我自己能做的,起的作用大一点,自己做的事情多一点,我觉得是这样的。”李大鹏袒露自己的野心。

家中没有人相信小城青年李大鹏会和航天项目扯上关系

成功的感觉

入选“火星一号”最终100位候选人男女各半,他们来自五大洲,包含不同人种、职业、阶层,不乏学者,也有纯粹的探险爱好者。其结果样本,更像是为伴随该项目的真人秀储备选手,而不是进行科学实践。

“别搞得太学术了。太学术了就没人看了,没有收视率了。它这个节目,作为私人企业来说,它要的就是收视率。”李大鹏说。他十分清楚“火星一号”并非单纯地以科研为目的,面试的时候,对方甚至要求他“描述一下你的幽默感”。

但他觉得这是一个极好的机会,至少能够跳出日复一日整理行政档案和推广农业技术的工作。

邯郸林业技术推广站的站长闫付荣是李大鹏的领导,在她眼里,李大鹏诚实、肯吃苦,是林业局连续两年的优秀员工,找他帮忙“随叫随到”。“太平淡了。”李大鹏总结他的工作,每天千篇一律。办公室4个人,3个是平均年龄50岁的妇女,只有他一个80后男性。他大多数时间在上网。

对于李大鹏而言,火星计划是学业失败以及随之而来的平淡生活的补偿。他在中国农业大学学生物学,但并非他想象的去研究植物、动物,而是分子、基因,便用大把的时间上网。毕业之后,在北京投了几份简历,但他最终没有选择成为一名“北漂”,而是回到老家,过起“相当滋润的,相当舒服的”生活。

他恐惧一种持续性的压力,这甚至可以追溯到他高中时成绩下滑,在一群尖子生中变得抑郁,要依靠看大量心理学书和哲学书来自愈。在北京,人们走路嗒嗒的快节奏令他紧张。母亲也坚持让他回邯郸,家里有100平方米的房子、两辆车,“我说在这儿住倒也挺好,到那买个茅房你咋整啊。”

李大鹏退居邯郸,却不甘心偏安一隅,对外界的渴望让他时不时伸出试探的触角。他曾考过上海的公务员,失败;还报名参加过2006年的“奥运舵手”,入选最后20名,去杭州、昆明等地集训过。这两次尝试划定了他出行的范围,昆明是他至今去过的最远的地方。

离地球最近也有5500万公里的火星进入李大鹏的考虑范围,始于他看到“火星一号”的招募启事。“火星一号”报名门槛很低,只需年满18周岁、身高介于1.57米到1.9米之间、裸眼或矫正视力达到1.0,其他只有承受力、适应性、好奇心、信任度、创造力这样模糊的筛选标准。李大鹏身材瘦弱、近视,若是正常的宇航员选拔,他恐怕永远无法进入太空,“火星一号”是高性价比的捷径。他承认,这和机场书店贩卖的成功学并无二致。虽然概率极小,但至少既不用学习科学知识,也无需锻炼身体,“如果没有成功,那也要学会欣赏沿途的风景。”

报名费11美元,他没有犹豫。3000元人民币是他接受的上限。之后买资料和英文小说研究,他英文不好,大学六级考了两次也没过。为了学英语,他按照网络评分榜从上往下看英文电影。

“报名就是想试验一下自己有多大能力呗。”妻子蒋朝杰说。

李大鹏话语中常有宏大的表述,比如“对文明的发展是有益的”、“国家决策必须要稳”。他拥有赋予细节形而上寓意的能力,让许多事情看起来不同寻常,甚至提到小学转学后降了一级,也是“就会生活在那样的一个年级,认识的人生、同学就会完全不一样。”

家人很少与他讨论想法。“啥你都(爱)好,有啥用呢,你还不如在家里带带孩子。”母亲叹道。在她眼里,32岁的李大鹏也还是孩子,每天早上8点,她都会坐公交车来儿子家里,做饭、洗衣、收拾,晚上再回去。不然,“屋里多脏也不管”。妻子蒋朝杰不认为丈夫会有“生活浪漫的细胞”,她与李大鹏经相亲认识,看中他性格平和,3天就定了下来。她从小目睹父母争执,对丈夫的唯一要求是“一定不要和我吵架”。婚后两人互不干涉,丈夫再折腾,“他每个月就那点工资,充其量花完,他能咋地,我从来不管”。

李大鹏不愿意拿工资定义自己。他还有股票30万,正等待股市翻番。仍然不够,“你说我真的只值30万吗?”他问记者,“我应该努力往脑子里面装东西,至少,值多少钱?卖到上千万吧。”他得出了具体数字,“在中国混,能达到1000万的身价就可以了。”

他认为自己能够适应太空生活—在他的想象中,火星旅程听起来很冒险,但实际上又有安全感,“太宅了,完全一个很小的空间,然后呢,符合我的这种品位,很小的圈子,4个人,就像一个家庭一样,很小的圈子,完全应付得来。”太空还能够提供连北京也提供不了的伟大机会:让最简单的任务变得极不寻常。外出走一圈采集样本就要“100万美元”,他现在去各地县为立体种植采样,“一趟可能几十块钱。”

除了身价高,宇航员的身份还能带来荣光,让他完成从小城公务员到地球代表的转换,令他有“成功的感觉”。他回想起最近的成功:因为火星的噱头,他被电视台邀请参加一档购物节目,估算重量搬商品,如果和体重差不多就能全部带走。他带回来了米、油、液晶电视和足浴盆。“OK,成功了,挺成功的,YES,挺好,挺高兴。这种成功的感觉,确实需要这种感觉。”

让全世界静静聆听

“火星一号”项目自公布以来,饱受专业人士质疑。中国空间技术研究院空间科学与深空探测首席科学家、嫦娥一号卫星系统总设计师叶培建院士就曾对媒体直言,“火星一号”只是炒作。该项目既没有把人送到火星的能力,也没有在火星生存的能力,竟然还要求有去无回,不符合伦理。

不断晋级,则让母亲夜不能寐。她开始担心这个项目的最终走向,对李大鹏可能要去美国培训也非常担心。“一说那美国我就光害怕。”她常看世界新闻,没见多少关于美国的正面报道。哥哥李健除了刚开始表示“惊奇”之外,并无太多情绪,“我觉得这件事可以说几率比较小,整个几率就很小了。最后如果真的能完全成行,我估计我妈也不会让他去的。”

那些科学争议和家庭意见不能真正干扰到李大鹏。他认为如此庞大的项目定然受制于多方利益,“我相信西方的这些法律体系”。而且无论如何他也没有损失,在第一期任务预算就达到60亿美金的“火星一号”中,他只需付出报名费11美金。

他似乎从未对是否去火星有过真正的纠结。每当被问“到时家人反对怎么办”,他都会回答,以家人为重,不让去就不去了。当考虑到太空是否能进行性接触的时候,他发现了太空生活的盲点,“(如果)禁欲还是不要了吧。”他说现阶段的任务就是宣传推广,“有别人报名,我把他们推上去了,发展上去了,我也挺高兴的。这事是我促成的。”

李大鹏从小爱读书,有著书立说的愿望。他去年参加了罗辑思维在邯郸的书友会,“大家层次都高一些。”他在豆瓣上标注看过的每一本书和每一部电影,书234本,电影481部。“人类这70亿人,你可以看成70亿个细胞,”他解释,脑细胞决定人类文明的方向,“我想做一个脑细胞。”他朋友很少,家人也不想这些,他只和有时来访的记者聊聊。

2009年,儿子出生,他有了第一个想要传播的理论,要生二胎。“人家自认为自己很聪明,所以要多生几个孩子。”蒋朝杰说。

“人活着是为了什么?我的理解是:人类作为智慧生物,第一任务是把智慧生命延续下去,在宇宙中散播开。”李大鹏曾在微博上写道。他对记者解释,这与移民火星一致,“单个的个体总是有风险的。”但他又不愿在火星上繁衍后代。自己身材瘦小,儿子先天弱视,“我个人的基因来说,还是有些缺陷的。”

现在有几十家媒体采访过他,对于普通人算是不小的曝光,李大鹏仍然觉得,这只是短期的成功。既不像崔永元和柴静那样,因为公众议题而吸引持续性的关注,也无法留下“传承千年的东西”。为了宣传二胎论,他成为百度二胎吧吧主,经常给媒体和大学教授群发邮件,附上自己写的文章。但他自觉“人微言轻”,没有人听他说话。

如果有亿万分之一的可能,李大鹏飞去了火星,那么他会实现自己的终极野心:获得话语权,传播思想,成为重要的人。全世界都会静静聆听。他可以在宇宙里说任何观点,比如开放二胎,比如加大教育投资,甚至对非洲的种种看法。“这也是一个增加自己影响力的举动,因为你说任何一句话,大家都会听着你,全世界都会听着你,所以说其实并不是为了去火星而去火星。”

他有巨大的、想要获得影响力的焦虑,这是报名“火星一号”的根本原因。他希望有生之年能够写一本书,记录下自己所有的哲学思想。妻子理解他想成为鲁迅式的人物,“原来说鲁迅不是行医吗?后边改文学了。”但她同时质疑,“你有哲学思想吗?”

李大鹏还没想好。他觉得自己的优点是专注,能坚持按照评分榜读书看电影。他把准备写的书的内容定为“人类未来的发展方向”,其中有一章是“一人一世界”,这个章节,“我至少得写出一万字来对吧”。

记者问,写出传承千年的书和登上火星哪个可能性更大。写书容易些,他说。

深夜,污染严重的邯郸看不到任何星星,此时的李大鹏松弛、坦诚,耐心盘算实现野心的计划。如果没有“火星客”身份的加持,单凭自己努力留名,他觉得得先通读3000本各学科的书。一天读一本的话,也需要10年。可一想到自己还要上班、生二胎、照顾家庭,他又把开始的时间推后了10年。

在李大鹏的想象中,火星旅程听起来很冒险,但实际上又有安全感