徐静蕾 父与女

2015-11-07葛佳男编辑张卓张捷摄影黎晓亮图片统筹于千

文|葛佳男 编辑|张卓 张捷 摄影|黎晓亮 图片统筹|于千

徐静蕾 父与女

文|葛佳男 编辑|张卓 张捷 摄影|黎晓亮 图片统筹|于千

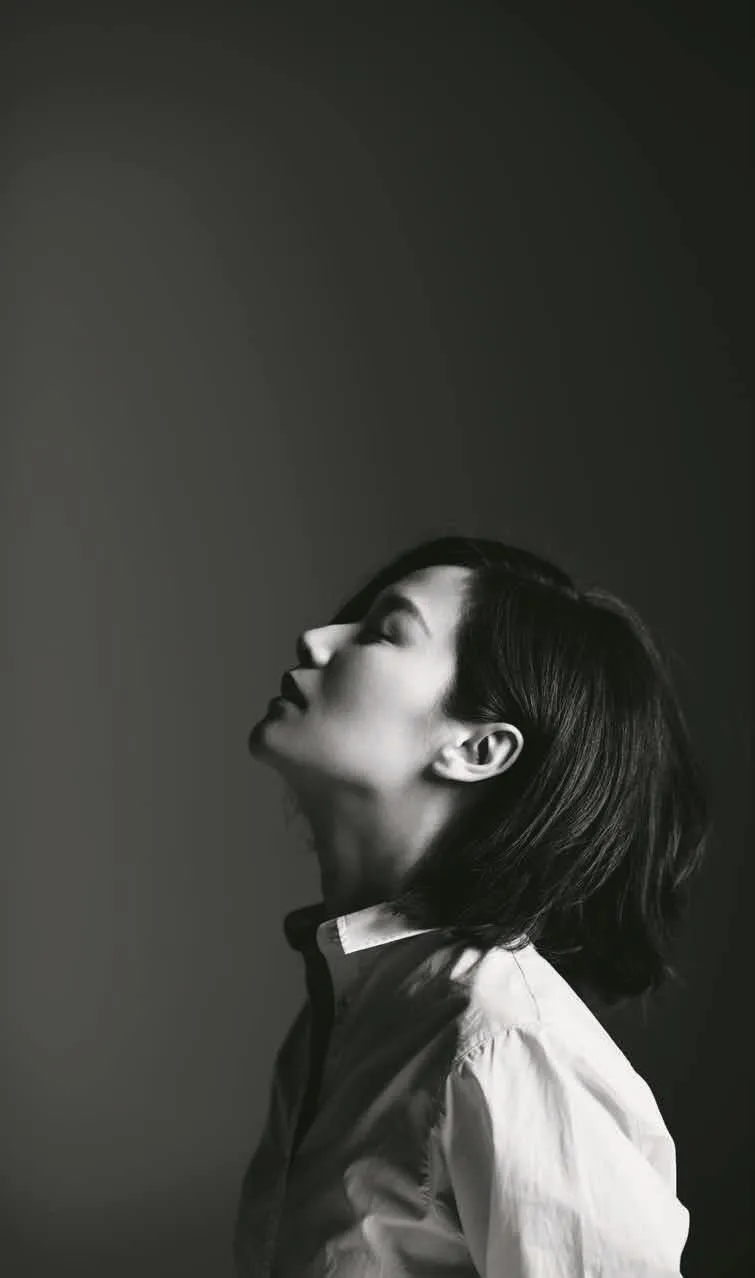

白色衬衫 H&M Studio系列黑色长裤 M Essential

在一段控制与反控制的父女关系中,徐静蕾最终找到了自由。

Who is it 徐静蕾,演员、导演,导演作品《有一个地方只有我们知道》正在上映。

自由就是谁也别管我

从父亲口中听到那句至今难忘的忠告时,徐静蕾只有10岁出头。那天,她写完了每日规定份额的书法练习和作业,偷偷摸摸在看一本婉约派的宋词集子—从两岁识字起,父亲严格而精心地筛选她的课外读物,这并不在允许范围之内。她小心翼翼,然而,还是被父亲发现了。

“你不要看那些东西,”她记得父亲说,神情严肃,“那些东西容易让人感情脆弱。”

那年徐静蕾正上初中,就读的北京第八十中学是朝阳区唯一的市重点。她没当过班干部,喜欢坐在教室倒数二三排不惹人注意的角落,是老师和同学眼中的乖学生。学校是父亲帮她挑的,当时俄语班的学生可以跳过中考直升高中部,于是父亲让她抛弃应用更广泛的英语,学习俄语。像之前一样,做决定时,父亲没有询问她的意见,只是在事后知会了一句。在他眼中,女儿被严格规范着长大,已经习惯了服从。

那一次,徐静蕾也没应声。现在回想,她其实不喜欢父亲让她背的那些诗词,比如《出师表》,“都不懂什么意思”,她和《人物》记者回忆,“我又不要去当个将军还是干嘛”。但父亲似乎希望她自小成为刚毅飒爽的女孩。那时父亲是国营企业的主任,劳动标兵,手下管着全厂最乱的车间。车间里小痞子跟他闹,堵在门口不让出去,他揪着领子就给人摁到了桌子上。徐静蕾在父亲的要求下背诵大江东去浪淘尽,抄写普希金诗歌里最沉重的《记西伯利亚》,临摹颜真卿的书法—在楷书四大家“欧、颜、柳、赵”当中,颜体被书法家誉为“硬弩欲张,铁柱山畴之昂然有不可犯之色”。

徐静蕾是家里的长女。母亲最初怀孕,街坊四邻都跟父亲说,哎呀,你老婆这个看着像儿子。结果一生下来,是个闺女,坐在沙发上闷了半天,下了决心:得把这闺女教得比别人家儿子还好。5年之后,弟弟出生。

对于如今大部分既有儿又有女的中国家庭来说,儿子通常被更严格地规训,女儿则大多娇惯着养。徐静蕾家却反着来。直到现在,父亲的“严厉”依旧是徐静蕾对成年以前最深刻的记忆。两岁多开始,她每天都有作业需要完成,父亲亲自盯两个小时,给她讲语文、数学。白天,她跟别的小孩在院子门口疯玩,快到家长下班的时间,奶奶探出头来喊,蕾蕾,你作业还没完成呢,你爸快回来了。从那时起,她养成了某种独特的敏感,老远注意前面大楼拐角,一看见父亲的自行车,噔噔噔就往回跑。等父亲到家,她已经攥着笔,正儿八经写起字来。

徐静蕾后来看到自己童年的一张照片,四五岁模样,紧绷着脸。她在博客里写,这就是我小时候,满脸写着不高兴。她记得有一次在母亲老家山东牟平看中一只小奶猫,火车上不让带小动物,她一路抱着,宝贝似的把小猫捂在怀里,揣回了北京。但是父亲不许养。过几天放学回家,她发现门口拴了一只鹅,回家一问,居然是父亲用猫跟同事换来的。后来她在自己家里专门用一个房间来养猫,最多的时候同时养了11只。

“养宠物耽误时间啊,是吧?实际人的时间都有限。”徐静蕾的父亲徐子健告诉记者,对那只鹅他还有印象,后来全家人一起把它给吃掉了。

穿衣打扮同样被认为耽误时间。小时候徐静蕾穿衣服,只要被父亲发现是新的,接下来就是好几天的数落。她记得父亲说她,你是多读了几本书了吗?怎么就穿衣服这么积极?“后来自己有经济能力了,我们家一屋子破衣服……就是觉得看什么就想买,看什么就买,想买什么就买,不想买也买,就是觉得还行的也买。”

早几年,成名不久的时候,徐静蕾不大情愿接受采访。常常是跟记者聊着聊着,心里突然一警,提醒自己说话要小心。她总觉得父亲一定会在某个地方看到这个采访,然后像小时候一样突然冒出来,批评她哪里又说错了。

“家长太强势,但我心里绝对是埋下了渴望自由的种子,所以我现在生活很自由,而且甚至我矫枉过正地要求自由。”徐静蕾对《人物》记者说。

“你怎么定义自由?”

“随心所欲,就是我想干嘛就干嘛,谁也别管我。”

徐静蕾的经纪人孟冰向《人物》记者证实了这一点。因为工作,孟冰常常需要帮徐静蕾接一些电视综艺节目,徐静蕾不适应那样的场面,她就劝,“你必须得去”这种话一说出来,徐静蕾什么也听不进去了,回复只一个字,不。孟冰同时也是徐静蕾的弟妹,渐渐地,她从丈夫和婆婆口中知道了些徐静蕾小时候的故事。后来,她再也不拿出一副管人的架势说“必须”,转而来软的,委婉安抚或是扮可怜—往往都能成功。

“我对自由的要求,我觉得可能是我的人生第一要求。”40岁,徐静蕾语气中依然有小女孩式的任性,“就是我都可以不健康,但是我要自由。”

“那段时间我撒了我这辈子最多的谎。”

完美的父亲,不完美的女儿

年过七旬的徐子健先生显然是不服老的。跟《人物》记者见面的时候他正在染头发,利索的短发抹得乌黑油亮,穿一件中式暗蓝色褂子,用苹果笔记本电脑—屏幕上用便签纸贴着操作步骤,先点保存再关机。他的普通话极其标准,字正腔圆,尤其是在提到女儿和自己的教育理念时,声音更洪亮了。

对女儿的早期教育,徐子健要求一种绝对的服从性。“她对我就服从惯了,小孩要有出息啊,得养成服从的习惯,很重要。”徐子健告诉《人物》记者,“反抗啊,没戏!”

他是无比用功的父亲,常常带着蓝墨水钢笔和厚重的硬皮笔记本去成绩好的小孩家里找人家父母请教,用哪种辅导书,看什么益智节目,一条一条,仔仔细细都记下来。

那是80年代初,徐静蕾刚上小学,“四个现代化”的大标语贴得满街都是,知识和教育受到建国以来前所未有的推崇。在诺贝尔奖得主李政道的建议下,中国科学技术大学等一大批高等院校开始设立少年班,早期教育的风潮在社会弥漫。徐子健一有时间就去全市最老的北京图书馆看日本人木村久一写的《早期教育天才》,揣两个火烧,一只装满热水的杯子。书是解放前出的,孤本,不能外借,他就一点点抄下来,厚厚的好几个本子。

其他孩子在外面扎堆玩耍,徐子健则用自行车驮着女儿穿梭在北京城,看各种各样的国画展、油画展、书法展。有些看得懂,有些看不懂,但是都不准缺席—按照徐子健的教育理论,这叫“双轨制”。1月的一个午后,他坐在挂满书法作品的房间里掰着指头对《人物》记者阐述教育理念,“实际上是要配合家庭教育,然后呢,要充分地利用公共资源。有好的学校,上图书馆,上展览馆,你接触到真正的人类文化的精华都在这地方。所以你这个双轨比你这单轨可厉害多了!”

小学二年级,徐子健要求女儿报考少年宫的软笔书法班。考试安排在下午,徐子健一大早就来到位于景山的考场,带着笔墨、纸张、字帖,悄没声儿去看上午场的考试内容。看完出来领着她拐进了北海公园,找湖边一条最肃静的小路,把要考的字一个个从名家字帖里挑出来,让徐静蕾铺开纸,照着练。下午考试,徐静蕾刚写完头一个字,少年宫的几个老师立刻围了上来,敲着桌子夸写得好,当场就定了要她。回忆那一幕,徐子健至今还是得意,他说,自己就站在窗外,望着女儿。

徐子健看重父亲在子女教育中扮演的角色。他出生在40年代,自己的父亲在他一岁时参军离家,他的母亲、徐静蕾的奶奶出身大户人家,脾气温和,心疼没了爹的小儿子,几乎从不打骂,也甚少管教。徐子健没怎么正经上过学,他将其归因于成长过程中父亲的角色持续缺席。等有了女儿,他希望成为完美的父亲,每一步都规划到位,让孩子上最好的幼儿园、最好的小学、最好的中学。

徐静蕾回想当年,却隐约觉得不喜欢。可她不敢违拗父亲。她在一篇回忆学书法经历的文章中写道:“我变得越来越不爱上少年宫,又不敢跟父亲说,就开始偷偷不去了。我拿着一些从前写的字混事儿,每次上课的时间就在景山公园闲逛,景山公园是我最熟的公园。那段时间我撒了我这辈子最多的谎,常常担心自己会变成一个坏女孩。”

漫长的青春期,徐静蕾觉得自己都有些怯怯的,不爱说话,羞于自我表达,生怕自己跟其他人不一样。她并不知道自己到底喜欢什么。

北京飒蜜

2014年12月,徐静蕾在北京的一家摄影棚里对《人物》记者回忆往事。外面寒风拍打着窗户,屋子里却暖烘烘的,徐静蕾穿一件极简单的白T恤,跷着腿。她的面貌跟年轻时相比几乎没有变化,只是在大笑的时候,眼尾能看到纹路。最近,为了新电影,她在3个月之内狂减20斤,每天喝不加糖的咖啡,抑制食欲。

“我工作挺拼命的。”她说。

过了一会儿,又说,“拍电影,真的,我今天也就是在工作当中,我(才)是真把它当个事儿,而且当这事儿当得我都觉得有点太较劲。但实际上我自己特别清楚,根本就不是个事儿。”

直到现在,徐静蕾都觉得当初考电影学院是缘于某种无法解释的偶然。她是好学生,没学过表演,被不相干的人忽悠两句,站上了考场,“就好像有什么手在推着你”。考才艺时,她一支舞都跳不完整,绕着教室跑了一圈,心想没戏了,偏偏招考老师说,你不要报别的学校了,我们收你。

前些天,徐子健给当年的班主任刘汁子打电话,顺口问当初为什么要招女儿。“徐静蕾啊,”他一字一字向《人物》记者复述班主任的回答,“她说,我还没见着她呢,我就看她那简历,我就决定要她。”徐子健在冬日暖阳中露出骄傲神色—那简历是他亲自帮女儿填的。他又一次强调,“她成为哪个教授都是愿意要教的,都是要招,这个别放过,他们抢啊。那这些老师都就是,说三遍,录取你了啊,不是说一遍,三遍。”

大学四年,徐静蕾化妆,交男朋友,蹦迪,用拍广告赚的钱买新衣服,请同学吃饭,撒欢一样享受着前所未有的自由。姑姑在崇文门有间空房子,徐静蕾忽然成了同学之中的大姐大,动不动就张罗一大帮人杀过去,自己先看电视剧,等电视剧放完,球赛正好开始,男生们就看球。那间房子是她“学坏的地方”,她在那儿学会了抽烟喝酒。她并不真的喜欢那些,只是以前父亲不允许做什么,她就偏偏得去做什么。

“当你真正地可以这样做的时候,你就发现我也不喜欢这样做,只是有好多事情真的是为了叛逆而叛逆。”徐静蕾对《人物》记者这样说,“但我真的想干这事儿吗,其实不是,就觉得我得干点坏事儿反正,就这种感觉。”

电影学院的宿舍男女混住,录音系的安巍跟徐静蕾住斜对门,他记得徐静蕾晚上11点来敲他的门,问,哎咱晚上干嘛去啊?

晚上睡觉呗。

睡什么觉啊,你不知道大学晚上都不睡觉?

“我就感觉不用睡觉。真的,我们好像就没怎么睡过觉。”安巍回忆,眼里口里全是笑意,他记得“老徐”的称呼似乎就是从那时叫开了。

对这些“坏事”,徐子健至今毫不知情。那时他已经不再教女儿如何行事,“小时候要紧,形成习惯以后,后边要松,”他告诉《人物》记者,“如果我后边不松,你都给管傻了,电影学院你怎么演小品啊。”在他看来,大学四年女儿大部分时间很快乐。他说,女儿其实是个“有假象的人”,表面随和,内里坚定,在某些自己没有注意到的岁月里,自发生长出了他从未着力培养过的独立性,就像徐静蕾多年的好友高晓松送她的外号,“北京飒蜜”。

然而,父亲同样没有注意到,女儿此时正用全副心思对抗着对专业的纠结和迷茫。

“所有人都在认识一个可能不是我的我。”

拍第一部电视剧《一场风花雪月的事》的时候徐静蕾还没毕业,每天被人叫去出发的时候都觉得自己是要“去送死”。导演是赵宝刚,跟她搭戏的是濮存昕,“那都是,在我们心目中这样看着的那种演员,”徐静蕾伸长脖子,做了一个使劲仰望的姿势。她在里面演一个阅历丰富的女人,做警察执行任务的过程里跟黑社会谈恋爱,当了老大的女人,然后自己也成了老大。濮存昕演个小记者,老问她以前发生过什么事。她快吓死了,面对那么厉害的导演、濮存昕这样的演员,还不得不天天假装自己特别成熟。“那简直就是灾难,就是一场灾难。”

戏播了。这一部再连上《将爱情进行到底》,她忽然红遍全国。上银行办事,突然一个阿姨转过脸来,呦,你不是那个吕月月吗?极短暂的高兴过后,徐静蕾觉得“晃范儿”:“所有人都在认识一个可能不是我的我。他们认识的是那个角色,其实他们并不认识我……都叫徐静蕾,但其实并不知道我是谁。”

演员这个职业为她积累了名气和财富,却几乎没有带来任何成就感。她常常“晃范儿”。演员太靠运气,她害怕这种成功来得太过容易,“盛名之下,其实难副。”导演张一白记得2002年拍《开往春天的地铁》时,徐静蕾疯狂喜欢开快车,快到张一白不敢坐。他提醒她,她就装没听见。

徐静蕾告诉记者,2006年自编自导自演的《梦想照进现实》是她演员时期的真实心态,电影讲的是一个女演员,拍戏拍到一半突然跟导演说不想演了—我能撤吗。女演员看什么都不顺眼,剧本不顺眼、导演不顺眼、社会风气不顺眼,最看不顺眼的就是自己。女演员演的角色叫“老徐”,“说着台词,感觉那完全就是自己。”

那时候外界说她清纯,她心想,只有花仙子才可以叫清纯呢;说花瓶,她不服气,“就跟你们不花瓶似的,只不过是没我好看的花瓶”;说才女,她更不好意思,“最多是比别人多读过一点诗歌古文……那些东西我太知道是怎么形成的了,就是我有的东西,都是我被我爸逼着死记硬背,那跟才华没有关系。”

终于,被一些“我非常尊重,甚至比较崇拜”的“大朋友”撺掇,徐静蕾决定执起导筒。导演带给她真正的自信。这时,她发现自己跟父亲的做事方式极像。父亲一直教育她要稳中有搏,不设太高的目标,也不冒太大险。第一部戏,徐静蕾拿自己的钱投拍,搏一次,不怕输,也不会对不起谁。

黑色连衣裙 Uniqlo Inès de la Fressange系列腰带 H&M Studio系列

错位

徐静蕾的第一部导演作品叫做《我和爸爸》。

她亲自改编了剧本,电影里的父亲酗酒、打牌、带女儿去酒吧,对早恋睁只眼闭只眼,告诉女儿不学无术也没有关系。“我觉得这么一父亲,多好啊……可能是我梦寐以求的那种父亲吧。”回忆拍这部电影的初衷,徐静蕾说,自己的父亲几乎完全是电影里那个父亲的反面。

徐子健记得看完电影后告诉女儿,戏里的男主角跟自己只有一点像,都喜欢边走道边看报纸。但他并不在意。在女儿的处女作中,徐子健看到的是血缘,“这种亲情无可替代,就是这么回事。你儿子是混蛋,他父亲也得管着,就是这么回事,叫你没辙,血缘是无可替代的。”

《我和爸爸》拍摄时,徐子健去片场探班,一下子意识到女儿不一样了。拍摄场地是个层层叠叠的大院,徐静蕾送他出门,走到最外面一进,现场的民工、群演和灯光呼啦啦全站起来,相互通知:导演要出来了!“导演最威风。”徐子健笑,说没想到自己的女儿也成了领导。

徐静蕾却说自己那时完全是蒙的,“什么都不知道,甚至觉得坐那把导演的椅子都特奇怪”。她根本就不知道该干嘛,摆出来的镜头也不知道对不对,在现场完全是硬撑着,“一点也没觉得威风”。

像过去的很多年一样,两人的认知出现了父女间特有的微妙错位。这些年来,徐静蕾每一次的情感震荡都是一个人承受。她恋爱又失恋,经历亲友的故去,独自抹平了内心的惊涛骇浪。徐子健并不知情。他从来没有跟女儿进行过推心置腹的深谈,在徐静蕾看来,父亲是老派的中国男人,含蓄内敛,和母亲似乎连手都没拉过。

在家里,徐静蕾跟奶奶最亲,奶奶会在父亲打她的时候使劲拦着,还会给她做好吃的湖南家乡菜。“因为父母严格嘛,所以奶奶的那种宠就显得格外的,就觉得很温暖……否则,我童年连一点美好回忆都没有了。”

奶奶是沉默的爱。徐静蕾在新电影《有一个地方只有我们知道》里写了一个以奶奶为原型的角色,借女主角的口说,我的奶奶总是默默地做这个,做那个,从来没看见她跟别人吵过架,红过脸,大声说话都没有。奶奶去世那年,徐静蕾在北京郊区拍《投名状》,奶奶总在夜里报病危,为此她不住剧组驻地,每天都回市区家里住,晚上打不到车,每报一次,她就在深夜无人的大街上朝医院狂奔一次。奶奶去世的那一时刻,她感觉“北京的空气都已经无法呼吸”,只身飞去美国,连弟弟的婚礼都没回来参加—那才是真正的天地无用。

去年夏天的布拉格,《有一个地方只有我们知道》片场,当镜头缓缓推向一个老人,坐在监视器后面的徐静蕾突然失声痛哭—导演了6部电影,那是她第一次在自己的片场流泪。“老人一直是我的一个死穴……可能真的因为奶奶,就对老人的那个情感是不一样的,”徐静蕾说到这里,眼睛低了下来,“哎,咱们不聊这个话题了吧。”

记者把这一段故事告诉徐子健,他罕见地沉默了。顿一会儿,简洁地说,“还是孝顺,对奶奶、对父母还是孝顺。”然后非常迅速地,重新回到阐释教育理念的语境下,一页一页翻从前的手写笔记给记者看,“你看我给她记的这东西,颂歌,海涅的,都是这样的诗,”他抬高声音,开始朗诵—

“我是剑,我是火焰,黑暗里我照耀着你们

战斗开始时,我奋勇当先,走在队伍的最前列

我周围倒着我战友的尸体

可是我们得到了胜利,我们得到了胜利”

笔记本有A4纸那么大,封皮已经在漫长的岁月里失踪了。徐子健依旧把它们码成一摞,好好地留着。

或许,比起父亲,徐静蕾更习惯跟朋友分享内心的波澜。后来她有了一群年长的男性朋友,王朔、冯小刚、姜文、叶大鹰等等,有些时候,他们会在某种程度上替代鞭策者、见证者的角色。

有些报道写,徐静蕾的成功是靠朋友,这个帮一把,那个扶一把,徐子健最不爱听这个。他觉得这完全是误读,闺女成功,实实在在靠她自己,也靠教育。“你这个火车,走到这个轨道上它就会沿着这么直接走下去,这个道岔没有给你扳差的话就是到北京,跟GPS似的,你去洛杉矶,你跑华盛顿,它就得开过去。”

“你这个火车,走到这个轨道上它就会沿着这么直接走下去。”

自由是不想做什么就不做什么

2015年1月4日,徐静蕾从令人焦头烂额的电影宣传期中抽身,飞回北京。这天是徐子健70岁的生日。

徐子健正式迈入从心所欲不逾矩的年纪,徐静蕾也已经年过四十。几年前,她开始对媒体宣称不想结婚,不需要一纸结婚证来自我束缚,她自己就能给自己提供安全感。宣传公司的总经理陈炯记得带一批记者去布拉格片场探班,大家又问到这个话题。记者里有人已经结婚,还有一个刚刚生了小女儿,跟徐静蕾聊完,几个人都情不自禁地对陈炯说,我们为什么要结婚呢?为什么要生小孩呢?“而且她们都会站在老徐的角度说,你们为什么要逼她结婚呢,人家很幸福啊,很好啊。”

在婚姻问题上,徐子健似乎和徐静蕾达成了某种默契,在这件大部分中国家长都看得极重的事情上,他几乎没有干预过女儿。他认为女儿是成功的,也将其视作自己的成功,这就足够了,“其实是不容易的,你看她片子,她连着这五六部片子全过亿,包括她参与的、指导的。其实是很不容易的,(电影市场)绝大部分全是赔得稀里哗啦。”迄今为止,徐子健最看重徐静蕾凭借《爱情麻辣烫》获得的中国电影表演艺术学会奖,由权威专家评选而出,而徐静蕾饰演的角色,在戏里一句对白也没有。

1月4日晚上,徐静蕾和弟弟一起张罗,为徐子健办了一桌寿宴。徐子健请来50多个老友,用将近30分钟对每个人表示了感恩。徐静蕾在席上喝了白酒,没送什么特别的礼物,也没有特意发言。父女俩都觉得,彼此之间已经到了不需要什么仪式感的时候。

徐静蕾的好友、编剧霍昕和《人物》回忆,几年前在日本见过徐父一次,老爷子戴眼镜,温文尔雅的,拿一只乒乓球拍,到处想跟人切磋,同徐静蕾之前和她描述的严厉似乎不尽相同。那是徐静蕾跟闺蜜的旅行,带着父亲一起。

现在的徐静蕾感到真正的自由—自由就是不想做什么就不做什么。拍完上一部电影《亲密敌人》之后,她完全休息了两年。陈炯去她家看她,她照例是不会做饭,叫海底捞外卖。

其间,徐静蕾不断收到父亲的信息,你不能老闲着呀,得干,得干事儿。她通常是对着屏幕笑一笑,不应声。跟小时候的闷声不响不同,如今,她已经靠自己的力量成长为强者,有了自由的资本,更有了理解父辈的能力。“小时候觉得我特别不幸,觉得怎么就我那么倒霉”,现在,她却越发觉得,人生就像父亲所言,感情过于细腻和脆弱,对生活毫无用处。原来,父亲在很早的时候就开始教她如何自处。她不愿意混圈子,讨厌参加时尚活动,“从小我们家让我,你应该读书,你应该学习,是为了长大后来穿着那个,打扮得花枝招展的,拿着一酒杯,假装跟谁都很熟,让我干这个事儿的吗?真心不是。所以我觉得那事儿挺丢人的,说实在的。”

“这话挺精彩,是吧?”听了记者的转述,徐子健坐直身体,“这种‘不接触主义’挺好的。”

最近两年,徐子健正写一本书。这时候,二人角色颠倒,徐静蕾变成了教导者。父亲有时候甚至有点佩服她,但凡闺女说写得好的段落,大学里的教授和出版社的编辑也说好,“不愧是搞文艺的,还行”。

他已经给自己选好了一块墓地,叮嘱徐静蕾,到时候,碑文只刻四个字:劳碌一生。“我现在就是什么都顺着他,只想让他高兴。”徐静蕾裹在羽绒服里温柔地笑了。

白色衬衫 H&M Studio系列黑色长裤 M Essential