云南独有民族人口转变阶段比较研究①

2015-11-01晏月平

晏月平,方 倩

(1、2 云南大学 人口研究所,云南 昆明 650091)

中国作为世界上人口最多的国家,其人口转变更多的是受政策强制干预形成,故中国人口转变具有明显的不稳定性。“由于经济发展、民族风俗和人口政策等差异,我国城乡间以及各省、自治区、直辖市呈现出明显的不平衡性,人口转变进程存在地域差异性和非同步性。”[1]尤其少数民族地区人口转变进程更具有独特特点,云南是我国少数民族种类最多、独有民族最多、人口较少民族最多、跨境民族最多的边疆省份,人口在5 000人以上的民族有25个,15个民族为云南独有民族①。改革开放以来,云南独有民族在经济社会发展中取得了巨大进步,在实现民族共同繁荣与发展中做出了重要贡献,其人口再生产类型也发生了较大变化。为了更清楚地了解云南独有民族人口转变和发展变化,本文根据历次人口普查数据,统计分析其人口转变进程,在此基础上探讨其发展路径。

一、独有民族人口转变阶段

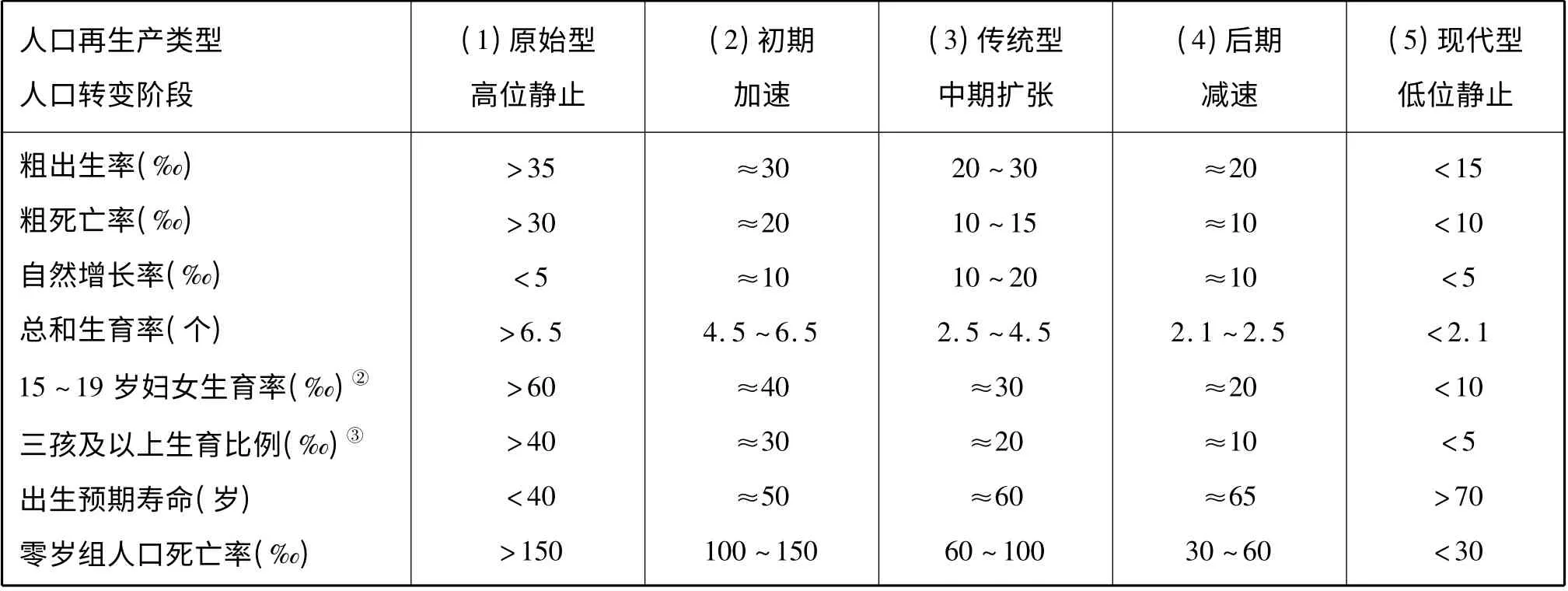

由于我国少数民族和汉族人口出生率、死亡率和生育率等方面区别较大,人口转变模式也有很大差别。因此,本文对云南独有民族人口再生产类型和人口转变阶段进行划分时,所选取的具体参量指标以云南大学罗淳教授所提出的为准(表1)。该指标的参考值大都结合云南多民族实际情况确定,因此更具针对性地对云南独有民族人口再生产类型及其转变阶段进行更为准确的划分。

表1 关于人口再生产类型与人口转变阶段的参量性指标

新中国成立以前,云南独有民族人口再生产类型大多具有“原始型”特征;新中国成立以后,云南人口发展变化快,至2000年总体上已表现出向“传统型”后期转变的趋势。各少数民族人口再生产类型也随之发生了较为迅速的变化。

从表2 可看出,2000年云南独有民族人口再生产类型分为以下五个层次。(1)处在“传统型”中期并由生育水平所体现的民族,有普米族和阿昌族。指标显示其具有共同特点:较低死亡水平和较高生育水平之差构成了较高的自然增长率。(2)处于“传统型”中期。由死亡水平反映的佤族、拉祜族、布朗族、傈僳族和哈尼族。指标特征与第一层相反,即主要生育指标已降到较低水平,但死亡指标较高,自然增长率相对较低。(3)处于“传统型”中期,由死亡和生育水平共同体现的民族有独龙族、怒族、德昂族、景颇族。(4)处于“传统型”后期的独有民族仅基诺族。(5)间于“传统型”后期和“现代型”初期的民族有白族、傣族、纳西族。15个独有少数民族尚无一个民族进入“现代型”,其人口再生产类型都还处于“传统型”阶段。[2]

比较表2、表3 可发现,2010年云南各独有民族人口再生产类型已由2000年的“传统型”后期向“现代型”初期转变,介于二者之间。具体变化如下:(1)普米族、佤族、拉祜族、傈僳族、哈尼族、基诺族等6个民族已进入“传统型”后期,其出生率均低于15‰,死亡率在8‰左右,自然增长率低于10‰,总和生育率也已低于2.1。据此推断,上述民族人口转变已具有“传统型”后期人口再生产的指标特征;(2)阿昌族、布朗族、独龙族、怒族、德昂族、景颇族等6个民族仍处于“传统型”中期阶段,依然保持相对较高的出生率和自然增长率,死亡率下降幅度相对较小,虽然就某些指标接近“传统型”后期,但综合看其人口再生产仍具有“传统型”中期指标特征;(3)对比各项指标分析,白族、傣族、纳西族已进入“现代型”初期阶段。其人口出生率均低于15‰,出生率小于10‰,除傣族自然增长率(2000年为8.42‰,2010年为8.22‰)仅下降0.2个千分点外,白族和纳西族自然增长率分别下降了4.11、5.24个千分点,下降幅度较大,总和生育率指标已远低于2.1,三孩及以上生育率均在4‰,出生预期寿命已超过70 岁,据此认定,上述三个民族均已进入“现代型”人口再生产模式。

表2 2000年云南独有民族人口再生产与人口转变阶段划分

表3 2010年云南独有民族人口再生产与人口转变阶段划分

资料来源:根据第6 次人口普查数据测算。

比较发现,独有民族人口再生产类型转变速度相对较快,虽大部分民族转变都只发生在“传统型”框架内,但是很多指标转变速度还是相当快。各独有民族转变进程和速度快慢不一,可以看出民族内部社会、经济发展差异较大。这可从三个方面进行解释:一是社会生产、生活方式的转变及相应经济制度的转变,使得社会经济飞速增长,医疗卫生条件得到改善,社会福利制度日益完善,这对于降低死亡率、抑制出生率起到了很大作用;二是由于计划生育政策实施。虽然国家对于少数民族实行了较为宽松的生育政策,甚至鼓励生育,但大环境实行的抑制生育政策,对少数民族家庭生育计划产生了较为深刻的影响,使得少数民族出生率虽然高于汉族,但在逐步下降;三是社会文化因素。随着独有民族社会开放程度日益提高,现代文明对民族传统文化产生了极为强烈的冲击,传统生育文化逐渐式微,更具现代性的生育观念逐渐为独有民族所接受,“优生优育”观念一定程度上降低了生育率。

二、独有民族人口转变中的人口发展

任何社会都是由具体的人组成,社会的良性运行和协调发展离不开人的参与;人口一代一代繁衍生息,使得社会能够得以持续发展下去,人类社会因而得以存在。因此,人口转变对于社会运行和持续发展的重要性不言而喻。一方面,人口转变可以带来“机会之窗”,为经济发展提供充足劳动力,促进社会经济发展;另一方面,也可能产生一系列社会问题,其中最引人关注的是人口老龄化问题。

(一)人口年龄结构变化

人口在从“传统型”再生产模式向“现代型”转变过程中,最明显的是人口年龄结构变化。随着人口再生产类型转变,少年儿童、劳动人口、老年人口所占比重也随之发生变化,从而使人口年龄结构类型发生深刻变化。

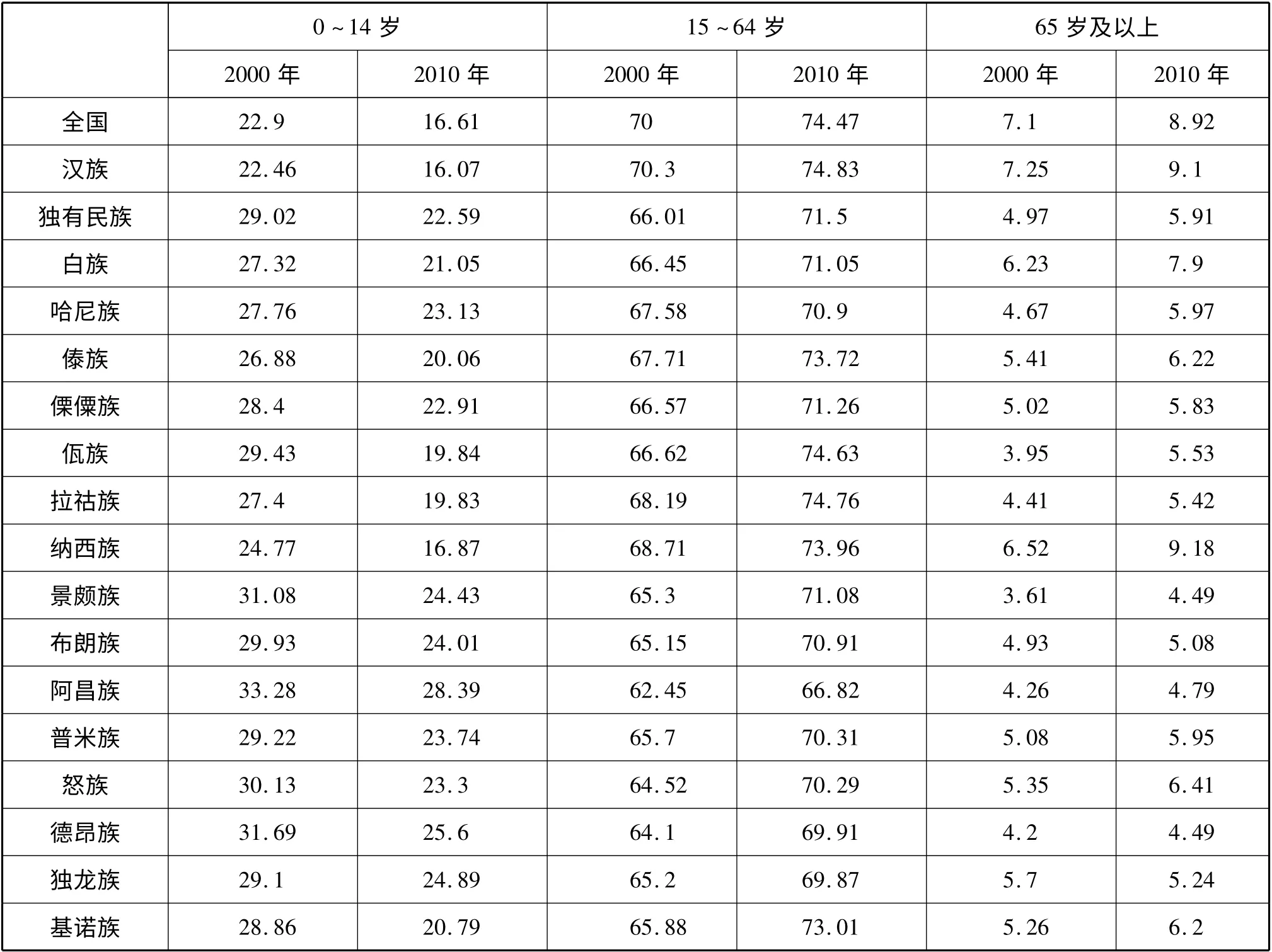

2000年,处于“传统型”阶段的12个独有民族中10个民族人口年龄结构属于成年型,仅佤族和景颇族处于年轻型。这两种类型都具有相当大的人口潜力,能够为社会经济发展提供充足劳动力,对未来发展非常有利。2010年,各独有民族出生率和死亡率都有不同程度下降,出生率和死亡率变动引起人口年龄结构变化。同时,由于妇女生育水平下降使得出生率降低,出生人数减少,从而导致少年儿童人数减少;死亡率下降和预期寿命延长,中老年人口增加,占总人口比重增加。可以看到,随着人口再生产类型的调整和转变,各独有民族人口年龄结构也随之发生变化:少儿人口比重不断下降,劳动年龄人口、老年人口比重持续上升。首先,人口转变进入“现代型”初期的白族、纳西族已进入老龄化社会,仅10年间就完成了转变,可见其老龄化速度较快。其次,傣族、怒族、基诺族正由成年型向老年型过渡,即将进入老龄化社会,其65 岁及以上人口比重均超过6%(表4),少儿人口比重不断下降,随着人口转变进程加深,人口老龄化进入加速期,这三个民族将很快进入老龄化社会。最后,处于人口转变“传统型”阶段的佤族和景颇族,年龄人口结构类型和其他民族一样转变为成年型,即云南独有民族中已不再有人口结构年轻型民族,所有民族都在向老龄化社会迈进,并且其老龄化速度随着人口再生产类型转变进程的加深也变得越来越快。

表4 2000年、2010年独有民族分年龄人口比例(单位:%)

与全国、汉族相比,云南独有民族人口年龄结构相对年轻,老龄化进程也滞后于全国、汉族。一方面由于独有民族大多处于偏远山区,产业结构转换缓慢,大多独有民族近80%人口仍从事第一产业,经济发展较为落后,公共卫生事业、医疗条件相对简陋;另一方面,出生率偏高所致,独有民族少儿人口比重远高于全国和汉族[3]。同时,独有民族老龄化与人口转变进程与全国、汉族又相对一致。在人口转变过程中,“少儿人口比重下降,劳动年龄人口比重不断上升,老年人口比重上升幅度相对较小,社会抚养负担系数相对较低,有充足劳动力供给,人口结构生产性强,”[4]能够促进社会经济良好发展。随着人口转变发展,人口老龄化速度逐渐加快,但不会随着人口转变的完成而终结,将持续发展,日益增多的老年人口对于社会发展是一个巨大挑战。如白族和纳西族,老年人口比重分别由2000年的6.23%、6.52%上升至2010年的7.9%、9.8%,上升幅度较大。此外,独有民族老龄化进程虽滞后全国和汉族,但有后发性特点。独有民族进入老龄化社会以后,老年人口比重迅速增加并接近全国平均水平,如纳西族。

(二)人口素质的变化

独有民族人口转变过程中,人口素质也随之发生了较大变化,其人口健康素质和文化素质都得到了较大提高。

1.健康素质

独有少数民族人口的健康素质提高可以从死亡率率下降和出生预期寿命延长两个方面体现。[5]从死亡率方面来看,随着人口转变进程加深,独有民族平均死亡率和零岁组人口死亡率在不断下降,死亡率日益接近全省平均数,其下降幅度大于全省下降幅度;零岁组人口死亡率虽远高于全省,但下降幅度也较大。这说明独有民族地区医疗卫生水平得到了提高,其人口健康素质也得到改善,使得人口平均死亡率得以稳步下降;但零岁组人口死亡率仍相对较高,因而必须加强对其婴儿死亡率监控,降低婴儿人口死亡率。从独有民族内部看,由于人口转变进程不同,其死亡率高低也不同,处于人口转变后期阶段的民族人口死亡率明显低于中期民族,有的民族死亡率下降幅度相对较小,其人口转变进程也相对缓慢。这说明各独有民族人口转变进程速度有别,社会经济发展也有很大差异性。

出生预期寿命能反映一个社会或地区的经济发展水平、医疗卫生条件,同时也能从整体上反映一个民族人口的健康素质。2000年,全省平均出生预期寿命66.26 岁,独有民族有的民族数据缺失,但从已有数据看,处于“传统型”阶段的民族均低于全省平均水平,间于“传统型”和“现代型”初期的三个民族均高于全省,分别达69.07 岁、67.13 岁、67.36 岁。2010年,各独有民族出生预期寿命发生了重大变化:第一,除佤族和独龙族外,其余13个民族出生预期寿命均超过全省,超过70 岁的民族有8个;第二,有数据可比较的9个民族,2000-2010年的提高程度远大于全省的平均程度,实现了跨域式提高,处于“传统型”阶段的6个民族,提高了至少9.5 岁以上,最高拉祜族,提高了11.48 岁;已经进入“现代型”初期的白族、傣族、纳西族超过71 岁,但提高程度相对较小,分别提高了2.9 岁、8.39 岁、5.98 岁。由此说明,各独有民族经济发展水平、医疗卫生条件确实得到了很大提高,人口健康素质有了很大改善。

2.文化素质

社会经济发展离不开有经验、有文化、有学识的人力资源,因而人口文化素质提高对于经济发展具有重要意义。“教育是提高人口文化素质的最佳途径,它使人口成为重要人力资源。平均受教育年限用来衡量一个国家或民族总体受教育水平的重要综合性指标。”[6]

表5 2000年、2010年云南独有民族人口平均受教育年限(单位:年)

2000年,全国和汉族平均受教育年限为7.64年、7.72年(表5),独有民族平均仅5.51年。2010年,全国和汉族平均受教育年限为8.76年、8.84年,分别提高1.12年,独有民族平均6.88年,提高了1.37年,增长幅度略高于全国和汉族。2000年各独有民族平均受教育年限均在4 ~8年,到了2010年,大部分独有民族人口受教育年限已提高至6 ~8年。独有民族人口文化素质已发生了较大变化:第一,各独有民族平均受教育年限在稳步提高,说明其对教育越来越重视,也说明国家在发展少数民族教育上加大了投入力度。第二,独有民族平均受教育年限提高幅度大于全国和汉族。但各民族提升幅度各有不同,最大怒族,提高了2.01年,最低德昂族,仅提高了0.79年。总体来说,处于“传统型”阶段的民族,其平均受教育年限虽较低,但增长幅度高于进入“现代型”的民族。第三,独有民族内部发展不平衡。2000年~2010年,平均受教育年限最高的民族始终是纳西族和白族,也是率先进入“现代型”再生产的民族。可以说,各独有民族教育水平都有明显提高。

三、相关结论和建议

云南大部分独有民族人口转变还处于“传统型”内部调整阶段,“少儿抚养比不断下降,老年人口比重还未迅速升高,正处于总抚养比较低、劳动力供给充沛的人口机会窗口期。”[7]毕竟机会不等人,为此应大力发展民族经济,提高人民生活水平,结合当地实际,提出有效应对策略。

(一)利用人力资源优势,促进经济发展

劳动力的素质必须得到极大提高,丰富的劳动力资源才能转变为人力资源优势,使广大劳动年龄人口都能对社会经济发展贡献出力量。对于人力资本存量较低的民族,必须做到:第一,优化产业结构、促进产业升级,转变经济增长模式。应当利用本民族优秀民族文化优势大力发展第三产业,创造更多就业岗位,努力提高就业人口质量,扩大就业数量,实现最大化利用劳动力资源;第二,加强联系与合作,既运用本民族劳动力市场,也可利用外界劳动力市场,实现人力资源合理流动及有效运用;第三,大力发展民族教育,加大对农村基础教育和职业教育投入,提高整体受教育水平,大力培养高素质人才或引进高技能人才。

(二)重视人口老龄化问题

当前,独有民族老龄化程度还不严重,且由于受到计划生育特殊照顾,其出生率和自然增长率一直保持在一个相对较高的水平,所以人们普遍认为不必担心其老龄化问题。实际上,独有民族已有两个进入老年型社会,有3个民族即将进入,其余民族的人口年龄结构类型也均已进入成年型。可见,随着人口转变进程加快,独有民族人口老龄化速度也必然加速发展。如果不提前采取措施应对人口老龄化问题,经济社会发展处于弱势地位与社会保障不健全的独有民族来说,“未富先老”必是巨大挑战。因此,必须重视老龄化问题,尽快建立健全完善的社会保障体系。

(三)调整人口结构与提高人口素质

实现人口政策和人口工作重心从控制人口数量到实现调整人口结构、提高人口素质转变。独有民族总和生育率生育水平都已降至2.1 以下,加上其人口数量相对较少,故控制数量可以不用特别严格。相反,结构和素质问题相对突出。如何进行有效人口控制,使其人口结构保持在一个合理范围,应该成为当前决策者着重考虑的。并如何把有利的人口条件,通过提高人口素质,加强开发和利用,把潜在优势转化为现实生产力。

注 释:

①包括傣族、白族、僳僳族、拉祜族、哈尼族、佤族、景颇族、阿昌族、布朗族、纳西族、普米族、基诺族、德昂族、怒族、独龙族。

②15-19 岁妇女生育率也可称“早生育率”。

③三孩及以上生育比例亦称“多孩生育比例”或“多孩率”。

[1]李辉,于钦凯.中国人口转变研究综述[J].人口学刊,2005,(4).

[2]罗淳,和勇.试论云南各民族人口再生产与人口转变——基于民族人口普查数据的实证分析[J].民族研究,2004,(1).

[3]刘寒雁. 我国人口转变中的老龄化问题探析——兼论云南省少数民族地区老龄化问题[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版),2006,23,(6).

[4]蔡昉.人口转变、人口红利与经济增长可持续性——兼论充分就业如何促进经济增长[J]. 人口研究,2004,28,(3).

[5]黄荣清. 当前我国少数民族人口发展形势分析[J].西北人口,2006,(2).

[6]郑长德,2000年以来中国少数民族受教育程度变化的族际比较研究[J]. 西南民族大学学报(人文社科版),2014,(5).

[7]史佳颖. 金砖国家人口转变与未来经济社会发展[J].现代管理科学,2013,(2).