汉语语类的神经认知解读①

2015-11-01丁彧藻万正辉陈保亚

丁彧藻,万正辉,陈保亚

(1、3 北京大学 中文系/中国语言学研究中心,北京 100871;2 福建工程学院 人文学院,福建 福州 350118)

一、导言

语言学界很多人认为不给词分类就难以讲语法,并尝试在词类范畴的基础上推导句法结构关系或从词在句法结构中的分布功能来确定词类。这种做法可以追溯到古希腊语法研究传统。古希腊语法分为形态和句法两个部分,形态学就是研究词的形态和分类。美国结构主义[1]及在其基础上发展起来的生成语言学[2]也继承了这种语法分析思想。在英语中词类和句法成分之间的关系基本上是一一对应的,因而语法分析在很大程度上可以建立在语类推导的基础上。但是汉语缺少形态变化,数量众多的词具有多种句法功能而形式相同,词类的识别成了一个刺手的问题,语类推导的程序难以贯彻。学者们对此观点各异。

(一)汉语无词类观

高名凯等人认为“词本质上是以词汇单位的资格存在于语言中的,因此词的本质部分是它的词汇部分,不是它的语法部分”[3]。他坚持“划分词的标准是词的语法意义、句法功能和形态三者,这三者而且是三位一体的。拿这标准来衡量汉语的实词,就很难使我们承认汉语的实词有词类的分别”[4]P77。郭锐指出词项与句法功能的对应有的有了明确的分工,有的则没有明确分工,高先生关于汉语实词不能分类的观点是可行的。[5]史有为也对不预设词类存在的做法表达了认可的态度,缘由为语词客体是词类赖以存在的基础,不同的语言词的不同意义分配与形式类型及其不同对应决定词类的不同。[6]陈保亚发现淡化模糊词类的区分,通过提取必要的分布特征来完成特征组合推导是一种可行的短语结构研究途径。[7]高先生的词类观强调了词位的同一性,有时却与常人的的语感不太一致,如“情况、情形、知名度、能见度”等双音节或多音节词已经发展出专门化的句法功能,即表达指称功能,标明了“事物范畴”的语法意义,作为一个概括词是词位音位和词位义位配对的象征单位,词的形式和句法功能已存在稳定的对应关系。更令人困惑的是把一个词形分析成一个词位缺乏必要的理论基础。

(二)汉语有词类观

然而,汉语界绝大多数学者却是从《马氏文通》[8]的“字(词)类本位”以来坚持汉语实词可以分类。陈承泽较早地认识到了总体分布的观念,从词在分布的差异中建立划分词类的标准。[9]胡以鲁的“举句察词,以普通者定其品,而以特殊者作其兼”[10]及黎锦熙的“凡词,依句辨品,离句无品”[11]的主张及后来赵元任启用鉴定字的操作方法[12]依然体现的是依据分布功能定词类的思想。朱德熙等人阐述了语法性质和语法特征即共性和个性的关系,认为放在主宾语位置上的谓词不一定表示事物范畴,表示事物范畴的不一定是名词,因而主、宾语位置上的动词和形容词仍然是谓词,没有名物化。[13]沈家煊分析指出,朱先生建立的“名动词”类别[14]P60-61会最终导致放弃“汉语动词做主宾语的时候没有转化为名词”的立场,违背了“简单性原则”。[15]解决问题的策略有两条,其一是确立汉语“名动包含”模式[16];其二是用单音双音来区分动性强弱不同的动词。换言之,沈先生也坚持“汉语动词做主宾语的时候没有转化为名词”,因为动词也是名词,名词不都是动词。可是,汉语中并不是所有的动词都具有指称的功能。[17]单音节非自主动词如“有、姓、是”等做主语绝对不能成句,而且也有为数不少的双音节动词难以做主语,如“在于、位于、给以、加以”等等。[18]故而,名动包含模式启发了人们思考汉语词项和句法结构之间的互动关系,却也没有覆盖所有的语言事实。总之,根据句子成分或词与词的组合即广义形态或功能来划分词类会得出词无定类的悖论。因汉语的词在形式上无从分辨,吕叔湘[19]和王力[20]干脆根据意义分类,但是意义标准又难以说明组合关系。胡明扬把词类研究的困境概括为:做到词有定类就类无定职,做到类有定职就词无定类[21]。

诸位学者的词类理论加深了人们对汉语结构系统的认识,然而内部也存在不自洽之处,这促使人们思考:无形态变化的汉语词项与句法结构之间为实现交际目的采用了何种独特的信息编码方式,使其有别于主要印欧语的名动分立的词类范畴系统?

二、对分布功能定词类的反思

现代英语和汉语具有较为严格的语序,句法结构中的位置对词语具有选择限制作用。分布理论依据位置关系、替换关系和同现关系确定词类的方法被广泛运用于英汉语语法分析中。但是核心的问题是汉语的词类范畴没有显性的形态编码,X:XP(X 指词项,XP 指短语范畴)之间并不存在完美的匹配。我们怎能绕过对词类类型的考察就启用语类推导程序描写汉语句法结构,陷入先入为主的思维窠臼?

Bloomfield 按照句子成分确定词类奠定了分布功能定词类的理论基础。[22]Harris 提出了从具体语素的分布中建立语素类的分析方法。[23]现今,在功能类型学领域影响较大的关联标记模型[24]也是一种分布理论。Croft 认为名词、动词和形容词不是个别语言的范畴,而是语言共性。[25]P63但是Broschart 认为个别的构式独自并不能为区分词类提供一个充分的标准,界定相关词类的是整体构式范型。[26]P150再之,某些语言可能仅仅只使用某些构式,如古典纳瓦特尔语(Classical Nahuatl)仅使用述谓构式[27]P122-132。郭锐也表达了相似的看法:“根据分布本身并不能确定为何选择某种功能联结的分类方案”[28]。问题经过近一个世纪的讨论又回到了主要分布及次要分布的观念上来。

毋须讳言,分布理论确实可以有效帮助识别汉语中的词性,但其混淆了词类意义和语法分布之间的关系,将两者几乎等同起来。虽然英汉两种语言在很大程度上可以根据词的分布特征推断词的语类,但是分布不是词类的本质,只是词的语法意义的外在形式。词类是对词的语法意义的范畴化,而不是对其在特定句法结构关系中取得的任意功能的分类,否则,这种分裂(splitting)分析法可能会得出无限词类的窘境。词分类的基础需要综合考虑形式和意义的结合,即语法意义的表达要以可分辨的外在语言形式作支撑。离开了稳定的形式特征而所谈的功能仅仅只是语言表达的功能范畴,而不是语法范畴。在汉语中,分布同语类范畴之间的关系是错综复杂的[29]P4-5。郭锐认为:词类的异同不是简单地体现为分布上的异同[30];词类本质上是表述功能、语义类及句法分布的综合体[31]。显然,郭锐继承了高名凯先生关于“词类是词在语法意义上的分类”的思想,但是在实践中常常对词的同一性问题,即区分个体词和概括词感到棘手。所谓个体词和概括词的区别就是“词汇形式”和“词位”的区别[32]。如果放弃个体词和概括词的区别原则,就会依据词位变体根据词在具体语境中的分布功能划分词类,但是“把词类看作是根据分布标准对全体词语所做的一个严格的子集划分,这是不现实的”[33]。分布理论难以找到对内具有普遍性、对外具有排他性的分类标准。问题为何如此复杂?经过分析,我们认为汉语词类问题的症结在于怎样确定词位这个普通语言学问题,而这个问题又与汉语的编码方式及其在大脑网络中的认知加工密不可分。

三、汉语中词位的游移性

高名凯等人之所以坚持汉语实词无法分类最主要的理由其实就是依据概括词和个体词或者说词位和词位变体的区别原则。但是我们要问:汉语中有词位和词位变体的区分吗?如果有,该怎样区分?

(一)词位和词位变体概念的困惑

词位(lexeme)是普通语言学理论中的概念,指的是词的抽象单位,而词位变体(word form)是指出现在具体句法环境中具有不同曲折形式的词位实现形式,如英语中eat,eats,ate,eaten,eating是词位EAT 的词位变体,book,books 是词位BOOK 的词位变体。古代英语在向现代英语演变的过程中,形态简化,不变(invariable)词增多,可变(variable)词减少,孤立性增强。但是英语的动词在第三人称单数情况下需加标记“-s”或其变体,过去式或过去分词一般加“-ed”或其变体,现在分词加“-ing”,可数名词复数形式也需加复数标记“-s”或其变体,确定词位变体及对词位的抽象相对较为容易,如英语词“round”可归属于五类[34]P214。名词和动词按各自的范式变化,形容词和副词一般通过形态标记类别身份,即使是不变词,功能、语义、位置也相对稳定,实词各类身份总体上有显性标记,是较为典型的名动形副分立型语言。在实际分析中是把“round”作五个词位处理。然而,汉语中所有的词都是不变词,只有一个词形,我们是把一个词形的数种功能当作数个词位处理,还是一个词位处理?如“出版了一本书”和“这本书的出版”中的“出版”是一个词位还是两个词位?它像迷雾一样笼罩在我们眼前。这就是长期困扰中国语言学界的语法单位的分合问题,至今尚无解决良方[35]。“出版”可对应于英语中的PUBLISH 和PUBLICATION,这两个词位界限是清晰的。这里涉及到一个跨语言比较时常常遇到也是容易被忽略的一个棘手的问题,即“在考虑跨语言的模式之前在何种层面上概括分析特定语言的事实”[36]P8。Croft 认为类型学家实质上采取了几乎在任何层次上对人类语言进行概括的立场。高名凯等人显然是将每个词形概括成了一个词位,也是“团块”法或词类“阿姆斯特丹模型”[37]所采用的方法,自然就会把词的各种不同意义或功能归并在一起,得出汉语实词无法分类的结论。这种做法的优点是以形式为根本依据,维护词的同一性,便于说明一种语言特有的编码形式,但最终还是要讲词的不同功能[38]P82。可是我们要追问:这种做法的理论基础是什么?英语中一个词可以归入不同的词位,汉语中为什么不可以?

(二)“阿姆斯特丹模型”对词位问题的回避

“阿姆斯特丹模型”考虑到了人类语言的多样性,以统一的词形作为跨语言比较的基础,体现了静态的词类观,但其强调词类功能的“专门化”和“无标记”使用,标准更加严格。此外,其“柔性”(flexible)和“刚性”(rigid)之分和高名凯等人坚持汉语实词不可分类也不相同。以英汉语为例说明。汉语中“成功”可以用于述谓短语的核心、指称短语的核心、指称短语的修饰语和述谓短语的修饰语等四种主要的句法功能槽位而无需变化词形或添加句法标记,概念意义也并无显著变化或用熟悉的术语来说转类时属于自指,只是和其它成分之间的组合关系发生变化,而英语却用四种不同的形式来表达,每个形式代表一个词位音位和词位义位的结合,句法功能分化,形成句法成分和词类的严格一一对应格局,如例(1)-(4)所示:

(1)a. 他的计划成功了。

b. He has succeeded at his plan.

(2)a. 一首诗的成功与否取决于意义是否实现。

b. The success or failure of a poem depends on the realization of meaning.

(3)a. 格林先生无疑是一位成功人士。

b. Mr Green is undoubtedly a successful man.

(4)a. 这是科学家第一次把一个异质的基因成功转移到下一代。

b. This is the first time scientists have successfully passed on a foreign gene to a future generation.

根据“团块”法,“成功”属于柔性语类,而“在于、位于、得以、予以”等词仅能用于述谓短语的核心,已经发展出专门化的句法功能,属于刚性语类。据此,可以说汉语中有部分词具有不同程度的柔性特征,还有一部分词已经属于刚性代表,明显已经可以分类,应该按照一个词位处理。但是柔性词语只是汉语的一部分,而且其不同功能的“语法意义”明显不同,如“成功”做述谓短语的核心时表示一个过程,“穿过设想的时间域,逐次状态地跟随着一个情景”[39]P74;做指称短语核心时表示“由相互连接的实体集合构成的区域”[40]P62,具有静态和整体性,或事物性;做指称短语修饰语时表达“属性”义;做述谓短语修饰语时表达方式义。如若根据不同的语法意义和组合关系,可把“成功”分裂为四个不同的零形变化的词位,划入不同的类。即使退一步承认“成功、区别、调查、出版”等词为一个词位,也无法摆脱“高富帅、白富美”等词指称一类人和表达属性时意义完全不同的困境。“阿姆斯特丹模型”忽视了一个词形下的不同意义,回避了在一种语言中如何确定词位这个核心问题,仅仅以一个词形笼统地代替可能的不同词位。汉语中的词位具有很强的飘忽不定性或游移性,坚持汉语的实词可分类论者根据表述功能、语义类或分布特征划分词类其实就是依据这些标准来确定不同的词位。当这些标准失灵时,词位也同样无法界定,词类识别变得相当棘手。当我们深究这背后的原因时,发现汉语词汇单位特有的编码机制和汉语者大脑网络的互动方式是造成这种困境的重要因素,汉语句法结构系统的特异性也是不容忽视的方面。

四、汉语词汇的编码机制及其认知机制对汉语语类类型形成的影响

人类语言都属于符号交际系统,用来表达语义或实现交际功能,但是词类系统却不尽相同,故而只能从汉语的组织系统内部去寻找汉语词类特异性的本源,引发我们思考的焦点在于汉语词汇单位的编码机制及其神经认知机制。

(一)汉语以“字”为基本结构单位的编码机制

人们常说汉语是一种典型的孤立语,现代汉语的语汇单位黏着性明显增强,如“桌子、凳子、椅子、房子、袜子”等词需加并无实在意义的字尾“子”,“老师、老虎、老鹰”需加并无实在意义的字首“老”。然而,汉语中任何级别的语法单位在口头操作中总是逐字说出来的。汉语的字在底层语音结构的编码上最典型的特征就是单音节的声调模式,声调与音节融合为一个整体,同时音节的首音和韵尾高度闭合,内部结构紧凑,外部音节与音节之间关系松弛,呈现清晰的离散性。“离散的无限性”[41]是人类语言区别于动物交际系统的根本属性之一,也被伽利略、笛卡尔及后来的洪堡特所注意到,并为乔姆斯基所重视[42]。从汉语结构特征出发,对其“离散的无限性”进行分析,会发现“字”是最小的离散的语法单位。构式的存在[43]P13也不能否定这一事实,因构式也是由一个个的单音节的字所组成。还原主义(reductionist)分析方法暗合了“离散的无限性”的语言合成属性。因为汉语中绝大多数的字都是有意义的,意义与形式配对时在有调音节层就发生了关联,而英语作为多音节语言却在重音统辖域下的词的音形上发生关联。字本位理论观察到了这一事实,在看到结构主义描写学派完全形式化的、不依赖意义、以对立互补原则为基础割裂地描写音系学和语法学的操作程序缺陷的背景下,提出“汉语的结构基础或结构常数‘1’是字,它的基本精神是‘1个字·1个音节·1个概念’的一一对应关系”[44]P126。字本位理论强调了“字”作为界面的单位,是“语音、语义、语汇、语法的交汇点”[45]P127,但是并没有否认词或辞(凝固化的字组)这级单位的存在。现在对字本位理论批评最主要的理由是汉语中一些字在词中作为组成成分是无意义的。这种批评是中肯的。因而可把字重新定义为“由一个带调单音节所构成的具有完整、离散性的语音形式,在汉语语言系统中能发挥区别性的价值功能,是一个具有社会心理现实性和现成性的关联符号单位”①[46]。“韵律字以上层次的种种与韵律有关的变化(合音、分音、叠音、变调、轻声)都可以由韵律字的韵律加上某些规则来控制”[47]P322。我们统计惊讶地发现现代汉语的3500 常用字(《现代汉语常用字表》,语文出版社,1988)跟有调音节发生递归性函数关联。确切地说,现代汉语普通话中的有调音节有1303个,轻声音节40个(统计根据《现代汉语词典》第6 版)。用音节数1343 除以常用字数3500 得0.383,刚好处在黄金分割点附近(反向计算)。汉语界面单位的递归原则在独特性中体现了大自然中更加普遍存在的黄金分割函数规则,以自己的方式实现了“离散的无限性”螺旋式扩展,展现了汉语内在的数学之美。

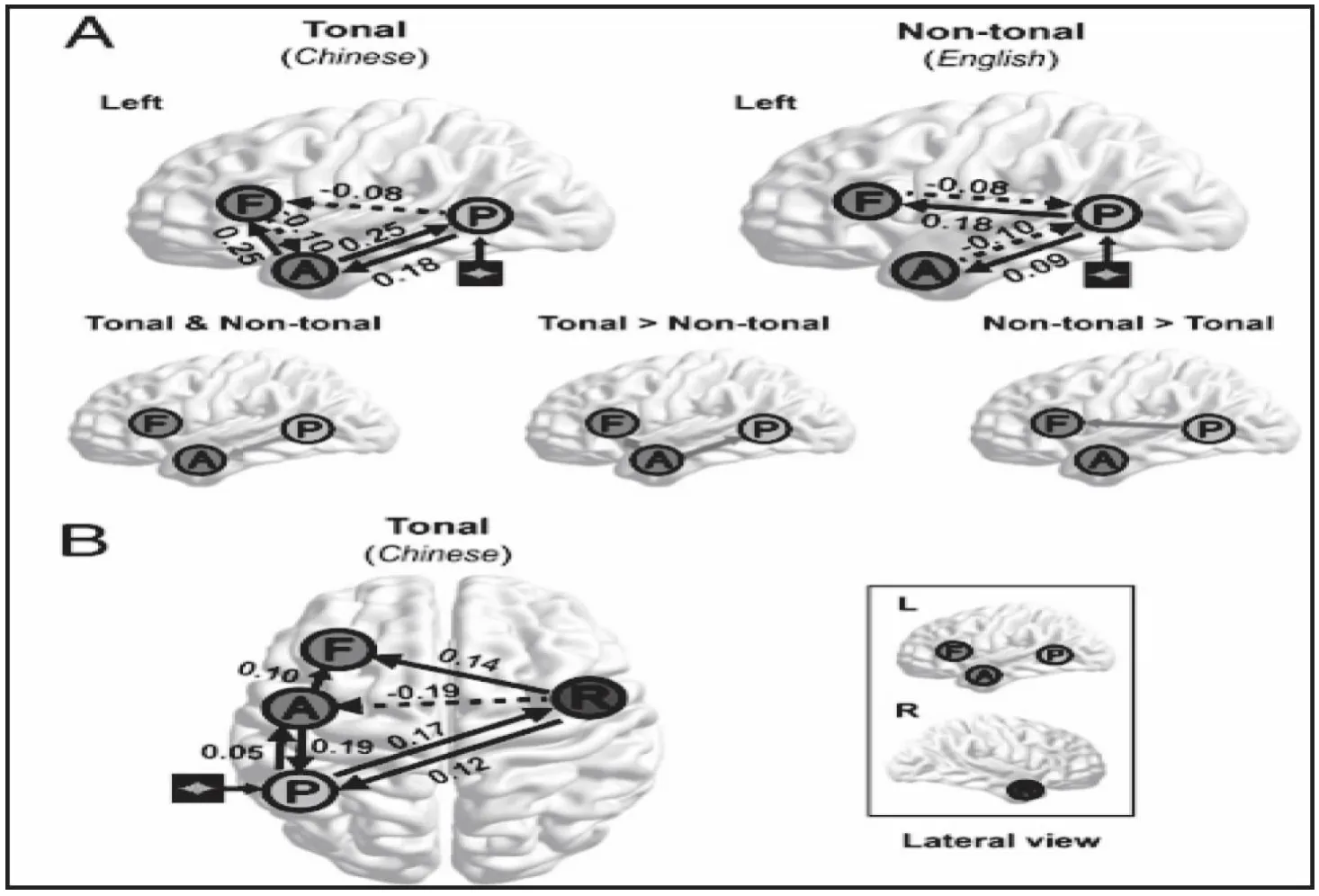

汉语作为单音节声调语言,面临着声调处理、同音字数量大而给交际产生消极影响的问题。最近,通过fMRI,Ge et al. 在PNAS 上发表论文揭示了汉语母语者采用了适应自身语言语音特征的大脑神经网络互动联结模式,如图1 所示。[48]研究结果显示,英汉语的听觉信号均从大脑皮层左半球语言区最低等级的P(后颞上回)节点进入神经网络,听取可理解的话语增强了腹侧向前联结即P 到A(前颞上回)节点的强度。但是英语母语者从P 到F(额下回)的背向前联结显著增强,而汉语母语者从A 到P 的后向联结及从A 到F 区的侧面联结显著增强(图1A)。此外,汉语母语者在处理可理解话语时在R(右脑前颞叶)节点有额外的激活,而R 区在功能上与音高及声调的处理相连接。研究还表明,汉语所仅有的R 节点和P 节点之间的双向联结以及从R 节点到F 节点的单向联结被可理解话语所调节(图1B)。(实线或虚线分别表示话语可理解性调节的显著提高或减少,旁边的数字为平均调节参数估值,P <0.05)。

图1 动态因果建模贝叶斯模型均数分析结果

他们的实验不仅从侧面证实了弱式萨丕尔-沃尔夫假说的合理性,而且也显示腹侧的联结在汉语这样的声调语言中对完成更加复杂的声音-意义的映射起着特别重要的作用。他们认为向后联结的增强也许是由于开始缺乏超音段音系信息,两侧颞极的参与也许是由于同音字处理任务的要求提高,或者都有可能。而且,从前颞极到布罗卡区的联结的增强也许是由于通过汉语中音系的信息在词身份的识别上进行进一步的语义处理。在英语中,唯一的增强的联结是从P 到F 节点向前的背侧流联结,而开始的音系特征信息量足以用来识别词身份。

汉语以有调单音节的字为最小的离散单位,造成了其在大脑神经网络的处理中形成了与英语同中而又有显著差异的信息传递方式,成为汉语词类特异性的神经认知基础。汉语词身份的识别需要广泛依赖声调、句法、语篇或语境信息不断进行语音-语义的匹配。古汉语以单字为主要备用单位,只能扩大单字的句法功能,造成单字跨类使用比现代汉语频繁得多,词类识别也给不熟悉语境的人带来了困难,如例(5)-(6)所示:

(5)道,可道,非常道。名,可名,非常名。(《老子·开篇》)

(6)老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。(《孟子·梁惠王上》)

(二)单字编码格局的解体

汉语的词类识别困难还与句法结构有密切关系,如例(7)所示:

(7)鲲之大,不知其几千里也。(《庄子·内篇·逍遥游》)

“鲲”和“大”之间的逻辑关系即使有“之”的指示也难以确定,既可以作主谓关系,又可以作修饰关系来识解。汉语作为一套惯例(conventions)符号系统,为了在交际过程中帮助听话者更准确地对说话者所要传达的信息作出适当的推论或猜测,就需要克服因音节数量少编码数量不足造成众多同音字给信息传递带来干扰的缺陷,如通过变调、变韵或声母的清浊对立表达对立义,如例(8)所示:

(8)风吹草低现牛羊。(《敕勒歌》)

但是汉语字的单音节特征导致难以完全通过字的音节结构内部曲折变化表达语法或词汇意义,实现概念表达的清晰化和复杂化。汉语最终选择了复音化这条历史发展道路。理论上1300个带调音节双向排列就可以构成1690000个语音形式,有效地解决了汉语编码数量不足的局限,实现了语言的二重性。汉语词汇单位的复音化极大地丰富了汉语词汇的形式表达手段,开辟了汉语历史前进的道路,意味着“字的生成方式由‘形’转为‘序’,单字编码格局解体”[49]P158。现代汉语也已从非线性的造字完全转向线性的构词,编码方式和英语迥异,从而带来汉英语结构系统的显著不对称性。“字”即使无意义,也成了构词的基础材料,在汉语语言系统中发挥着区别性价值功能,如(9)-(11)所示:

(9)以“国”为核心:中国(China)、美国(America)、德国(Germany)、英国(Britain)、法国(France)、泰国(Thailand)、俄国(Russia)等;

(10)以“花”为核心:兰花(orchid)、杜鹃花(rhododendron)、八 仙 花(hydrangea)、金 雀 花(broom)、大丽花(Dahlia)、百合花(Lily)、菊花(chrysanthemum)等;

(11)以“树”为核心:桦树(birch)、榛树(hazel)、冬青树(holly)、橡树(oak)、木棉树(kapok)、枫树(maple)、桉树(eucalytus)等;

英语中也存在复合词,但是倾向于使用以重音通辖的多音节编码方式,汉语则用字上加字的线性组合方式,维持了词的理据性,降低了词义识别的难度,同时也造成词和词组的界限不清,如难以界定“鸡蛋、鸭蛋、能见度、知名度”是词还是词组,因其共用同样的线性形式。复音化大量地创造了新的词汇形式,为其句法功能和形式形成专门化的匹配创造了条件。从接受者角度看,功能也更容易识别,也更易界定为不同的词位。如“人民”,由于其所指通过控制两点“人”和“民”,把两个概念糅合成一个具有自身形式和意义配对的构式,具有意义的凝聚性,功能也向专门化的道路上前进了一步。在汉语中,一般认为“人民”表达指称的概念,《现代汉语词典》(第6 版)也将其标为名词。但是很显然,“人民”的名词类别不是通过形态显示的,而是以其语义为基础,通过其语用功能在具体句法结构中来鉴别。由此看来,王力和吕叔湘根据意义给词分类对于汉语来说并非妄作,而是由汉语的类型特征决定的。然而,复音化不是为汉语词的语类属性编码,主要是为满足语义或语用功能表达的需要,词位的识别依然困难。

(三)复音化条件下词位和词位变体的矛盾对立

英语由于采用了重音韵律模块下的多音节编码方式,除了使用一套曲折形式外,通常还采用添加音节的方式给词性编码,词类具有稳定、显性的形态表征,如“-ness”,“-tion”,“-ment”,“-ability”等词缀仅表示不同类别的名词身份,还可采用辅音的区别特征对立和重音对立,如“advise(v)- advice(n)”,“important(adj)- importance(n)”,“reBEL (v.)-REbel (n.)”。但是英语没有在每个词上显性编码,那样会走向极端的一词一义像似性模式,无意义音节的不断合并拉长会给工作记忆带来沉重的负担,也使语言的合成属性成为必要,如英语中常用的“help”,“work”等词转为自指的名词时采用零形变位。英语也不是处处词类界限清晰的,只是程度不同而已,如“In the circus juggling knives”就有歧义,后接“Is less dangerous than eating fire”占优势释解,而接“Are less sharp than people think”是一种从属的释解[50]。汉语复音化没有改变其单音节主要结构,语类功能语素难以在字的音形上编码,原因为:

①多音节词还是字上加字的组合形式,“字”是句法韵律的枢纽性单位;

②“字”音节的首音和韵尾高度闭合,内部结构紧凑,构成严密的自组织系统,表达功能语素的额外语音成分难以附着其上(儿化例外);

③“字”声调在音节内变化,既使弱化为轻声,较少受额外的超音段成分控制,整个词难以融合为一个离散的语音形式,难以带上纯功能性附缀成分;

④构成词的字组中大多数字还具有实在的意义,没有虚化为固定的纯粹表达语类意义的语法成分,虽然有一些字首或字尾起到不同程度编码词性的作用,如“作者、读者、猛地、忽地、小型、重型”;

一句话,是汉语中单音节“字”的存在压制了语类功能语素的形式发展,汉语中的词项也就失去了大规模地与特定的句法范畴直接挂钩的可能性。汉语转向了经济原则控制下的编码方式,从形式特征上牺牲了汉语词汇单位的定类性。故而说“人民”非严格意义上的句法名词,在定中结构中其语类难以给予精确定位,如“人民党、人民公园、中华人民共和国、人民公社、人民政府、人民警察”等短语,随着二次黏着化,“人民”的名词属性逐渐隐失。《现代汉语词典》也仅将“人民警察”解释为“我国的公安人员,是武装性质的治安行政力量”。我们所能确定的是“人民”和后核成分构成修饰关系,“人民”的指称功能不再突显。沈家煊[51]、张泊江[52]等称汉语的词类是语用范畴,也是从这个意义上说的。“中国、欧洲”等词也是如此,乍一看,以为都是名词,因为它们一般都指称一个国家或洲名。其实不然。在定中组合关系中,它们不再表达指称功能,凸显的是修饰功能,如“中国人民、欧洲国家”这些短语如果译成英语,为“Chinese people,European countries”。在英语中,这些汉语中的国名或洲名编码为形容词。“木头房子”也是如此。“木头”在此说的是“房子”的性质(质料),属于性质范畴[53],具有形容词功能,在英语中,短语译为“wooden house”,可《现代汉语词典》仍将之标为名词。汉语的定中结构中词项因为本身没有类别标记,语类身份模糊化,如单说“英雄的母亲”,不知是指“a hero’s mother”,还是“a heroic mother”。

同理,“调查工作”中的“调查”如果认为是动词,却明显表达的是性状义,而非过程义,英语中有“investigative”。“进口新型轿车”和“红烧狮子头”也存在歧义。主谓结构中歧义也常见,“编辑可以”中的“编辑”既可指人,也可指动作。述宾结构中也存在语类琢磨不定的情形,如“反对敌人进攻”。状中结构中语类界定也难以达成一致,“图书馆去”中的“图书馆”为何分析为名词?根据语义应该是“往图书馆”,也应界定为一个新词位,而不是同一个词位的不同变体。汉语中“逗”的存在也模糊了词的类别,造成了大量的流水句[54],如“秘密de 调查,你同意吗?”。这些大量的证据表明,复音化条件下虽有部分词项句法功能已经专门化,汉语的词类仍然是依赖句法、语篇或语境的语用凸显型词类,而不是词项编码型词类,语类范畴特征没有在词的音形上编码。词库中存在的只是之前用法特征的集合,随语境而解,具有很强的游移性和动态性,也赋予汉语鲜活、自由的生命力。词位和词位变体的对立矛盾仍无法消解。矛盾的是,汉语的句法或语篇结构常常又无助于有效识别众多语境下一个词形下确切的词位和词位变体的界限。让人感到释怀的是人类语言的结构系统不必处处标明词类,交际需求达到明确语义关系即可。汉语相对固定的语序和丰富的虚词可以有效辅助识别词项之间的语义关系,或也可借助于句法以上更大的语篇语境或情景语境来识别。交际的本质不是接受外来的语义,而是把外界刺激转化为大脑中的电生理信号,由神经元将膜电位、动作电位、神经递质在神经细胞间进行传递、转换、配送和重新赋值的过程。意义来自于主体的自我推思。人类交际只是把语言形式作为刺激接受者构建意义的信号。句法语义的表征过程涉及到两侧的网络,包括颞上回、颞中回及角回,而词的意义及取涉及到双侧的颞中皮层。[55]词类只是表达组合关系的一种手段,组合关系并非一定要通过词类加以标记,况且汉语流水句中的词与词的组合关系有时松散、模糊。汉语词类问题的实质是对汉语词的形式和功能匹配在神经网络中识别的问题,在缺乏足够形式信息情况下具有主观性。先验地给词项贴上语类标签只会扭曲语言事实。

五、余论

本文无意于为汉语实词分多少类,只想说明汉语词类的特性只能从汉语言系统内部去探究原因。研究发现,汉语“字”的存在阻断了汉语语类功能语素的显性规模化表征,形成了句法或语篇语用凸显型词类的类型学特征,也造成了词位和词位变体的永恒矛盾对立,无法根据表述功能、语义类或分布特征为词项的每个用法都确定具体的类别属性。这也启示我们语言学研究仅凭有限的词类和规则揭示人类语言复杂结构系统属性的时代已经过去。英汉语词类系统的异同需要从英汉语大脑神经编码、转换、传递方式及交际的本质上重新加以审视,目前我们正在展开这方面的跨学科研究,争取有新的发现。

注 释:

①“社会心理现实性”并不是就意义而言,而是指对符号操作的社会心理认同和规约化力量下的范畴化,故而中国有汉字听写大赛。

[1][22] Bloomfield,L. Language [M]. New York:Henry Holt,1933.

[2]Chomsky,N. Syntactic Structures [M]. The Hague:Monton,1957.

[3][32]高名凯,叶永佑. 从“动词形容词的名物化”问题说到汉语的词类问题[J]. 北京大学学报,1963,(2).

[4][38]高名凯. 汉语语法论[M]. 北京:商务印书馆,1986.

[5][28][31]郭锐. 朱德熙先生的汉语词类研究[J]. 汉语学习,2011,(5).

[6]史有为. 此词类与彼词类——从高名凯先生词类理论谈词类[A],高名凯先生学术思想研讨会——纪念高名凯先生诞辰100 周年论文集[C],2011.

[7]陈保亚. 词和词组的分布特征分析——纪念高名凯先生诞辰一百周年[A]. 高名凯先生学术思想研讨会——纪念高名凯先生诞辰100 周年论文集[C],2011.

[8]马建忠. 马氏文通[M]. 北京:商务印书馆,1898/1983.

[9]陈承泽. 国文法草创[M]. 北京:商务印书馆,1922.

[10]胡以鲁. 国语学草创[M]. 北京:商务印书馆,1923.

[11]黎锦熙. 新著国语文法[M]. 北京:商务印书馆,1924.

[12]赵元任. 北京口语语法[M]. 李荣编译,载李荣《语文论衡》,1948.

[13][53]朱德熙,卢甲文,马真. 关于动词形容词“名物化”的问题[J]. 北京大学学报,1961,(4).

[14]朱德熙. 语法讲义[M]. 北京:商务印书馆,1982.

[15][51]沈家煊.“名动词”的反思:问题和对策[J]. 世界汉语教学,2012,(1).

[16]沈家煊. 我看汉语的词类[J]. 语言科学,2009,(1).

[17]吴长安. 汉语名词、动词交融模式的历史形成[J]. 中国语文,2012,(1).

[18]朴重奎. 单个动词作主语的语义语法考察[J]. 汉语学习,2003,(6)

[19]吕叔湘. 中国文法要略. 北京:商务印书馆,1942.

[20]王力. 中国语法理论[M]. 北京:商务印书馆,1944.

[21]胡明扬. 现代汉语词类问题考察[J]. 中国语文,1995,(5).

[23]Harris,Z. S. From morpheme to utterance[J]. Language,1946,(3).

[24]Croft,W. Syntactic Categories and Grammatical Relations:The Cognitive Organization of Information[M]. Chicago,IL:University of Chicago Press,1991.

[25] Croft,W. Radical Construction Grammar:Syntactic Theory in Typological Perspective[M].Oxford:Oxford University Press,2001.

[26]Broschart,J. Why Tongan Does It Differently:Categorial Distinctions in a Language Without Nouns and Verbs[L]. Linguistic Typology,1997,(1).

[27]Launey,M. Une Grammaire omniprédicative:essai sur la morphosyntaxe du Nahuatl classique [M].Paris:CNRS,1994.

[29]朱德熙. 语法答问[M]. 北京:商务印书馆,1985.

[30]郭锐. 汉语词类划分的论证[J]. 中国语文,2001,(6).

[33]詹卫东. 计算机句法结构分析需要什么样的词类知识——兼评近年来汉语词类研究的新进展[J]. 中国语文,2013(2).

[34]Robins,R. H. 1989/2000. General Linguistics[M]. Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,1989/2000.

[35]陆俭明. 我关于“字本位”的基本观点[J].语言科学,2011,(3).

[36] Croft,W. Typology and Universals [M].Cambridge:Cambridge University Press,2003.

[37]Hengeveld,K. Parts of Speech[A]. In M.Fortescue,P. Harder & L. Kristoffersen (eds.). Layered Structure and Reference in a Functional Perspective[C]. Amsterdam:John Benjamins,1992.

[39][40]Langacker,R. W. Foundations of Cognitive Grammar,Vol. 1 Theoretical Prerequisites [M].Stanford:Stanford University Press,1987.

[41]Hauser,M. D.,Chomsky,N. & Fitch,W.T.The Faculty of Language:What Is It,Who Has It,and How Did It Evolve?[J],Science,2002,(298).

[42]诺姆·乔姆斯基. 如何看待今天的生物语言学方案[J].司富珍译. 语言科学,2010,(2).

[43]Goldberg,A. Constructions:A Construction Grammar Approach to Argument Structure[M]. Chicago:The University of Chicago Press,1995.

[44][45]徐通锵. 语言论[M]. 长春:东北师范大学出版社,1997.

[46]丁彧藻. 论汉语信息编码的基本结构单位“字”[J]. 华文教学与研究,2014(3).

[47]王洪君. 汉语非线性音系学:汉语的音系格局与单字音[M]. 北京:北京大学出版社,2008.

[48]Ge,Jianqiao et al. Cross- language differences in the brain network subserving intelligible speech[J].PNAS,2015,(10).

[49]徐通锵. 汉语字本位语法导论[M]. 济南:山东教育出版社,2008.

[50][55]Shafto,M. A. & Tyler,L. K. Language in the aging brain:The network dynamics of cognitive decline and preservation[J]. Science,2014,(346).

[52]张伯江. 双音化的名词性效应[J]. 中国语文,2012,(4).

[54]王洪君,李榕. 论汉语语篇的基本单位和流水句的成因[A],语言学论丛[C]. 北京:商务印书馆,2014.