中国城市化发展与农民宅基地粗放利用的动态关系研究

2015-10-31吴郁玲华中师范大学城市与环境科学学院湖北武汉430079

吴郁玲,侯 娇,周 勇,姜 艳(华中师范大学城市与环境科学学院,湖北 武汉 430079)

中国城市化发展与农民宅基地粗放利用的动态关系研究

吴郁玲,侯娇,周勇,姜艳

(华中师范大学城市与环境科学学院,湖北 武汉 430079)

研究目的:通过对中国城市化水平与农民宅基地粗放利用的长期均衡关系及短期波动效应的分析,为提高农村宅基地利用效率提供一定的理论依据和实证支持。研究方法:协整理论、Granger因果关系检验和脉冲响应函数。研究结果:中国城市化水平与农民宅基地粗放利用存在较稳定的长期均衡关系,而在短期内却是失衡的且在东、中、西部地区表现不同。东部地区,城市化率对农民宅基地粗放利用的冲击效应为正,且短期内显著而在长期却逐步递减;中、西部地区,城市化率对农民宅基地粗放利用的正向冲击效应短期不显著却在长期逐渐增强,且西部地区的冲击效应更强烈。研究结论:由于中国不同地区城市化发展的阶段不同,其促进农民宅基地集约利用的政策着力点也应不同。东部地区,政策重点是对农民私下的宅基地流转行为进行规范,使其合法合理化;中部地区,关键是探寻政府主导下的农民宅基地流转模式和有效途径;西部地区,则要提高城市化推进的质量,通过相关配套制度改革,提高进城务工农民的生活保障,以减少其返乡扩建、新建住房的行为。

土地经济;城市化;农民宅基地利用;动态关系

1 引言

“一户一宅、禁止交易”、“无偿、无期限、无流动”是中国农村宅基地管理的基本制度[1]。这一带有福利性质的农村住房分配制度以及实践中对农村建房科学有效管理的长期缺乏,使得宅基地呈粗放利用状态。特别是伴随着城市化的快速发展,农民大量进城务工、居住生活,却仍保留甚至新建、扩建农村住房,宅基地面积呈逐年增长态势[2-3]。1990—2013年,中国城市化水平从25.4%提高到54.45%,农村人口由84138万人减少到64222万人;而村庄用地却由1140.1万hm2增加到1311.7万hm2。2013年中国农村人均住房面积达37.68 m2/人,分别比2000年和1990年增加51.81%和108.98%①数据来源:《中国统计年鉴》(2014年);《中国国土资源年鉴》(2014年)。。这不仅对耕地保护带来了压力,更不利于推进新型城镇化建设和城乡统筹发展。

大量的研究认为中国城市化水平的提高使得农民宅基地利用日益粗放,并从宗族情感、农户特征、家庭收入构成及农村基础设施的投入、农村土地产权制度等微、宏观角度分析了原因[4-10]。然而,城市化的发展是渐进的,且不同地区间城市化的进程可能存在一定的差异,继而对农民宅基地利用行为产生不同的影响。但既有的研究却较少从全国层面关注不同地区间城市化水平与农民宅基地粗放利用的长期动态关系及其差异,由此得到的结论也有待于进一步验证。

因此,本文试图以2000—2013年中国31个省(自治区、直辖市)②由于西藏的数据不全,故在下文的分析中予以剔除。城市化率和农村人均住房面积③考虑到数据的可获得性和时间序列数据的前后一致性,本文用该指标(《中国统计年鉴》中可查阅)来反映宅基地的粗放利用程度。结合农村中广泛存在的一户多宅现象,本文假设农民人均住房面积越大则宅基地利用越粗放。但该指标未能揭示农民外出打工造成的农民住房闲置状况,故据此得到的农民宅基地利用效率会高于实际值。的面板数据为基础,通过建立协整方程、Granger因果检验和脉冲响应函数来探讨不同地区城市化发展与农民宅基地粗放利用的动态关系及其差异。这对于区别性提出城市化进程中不同地区农民宅基地有效利用的政策建议,促进城乡统筹发展具有一定的理论价值和现实意义。

2 中国城市化发展与农民宅基地利用现状分析

2.1数据来源

以2000—2013年为研究期④近10年是中国城市化快速发展时期,也是农村宅基地粗放利用现象日益突出的时期,故本文将其作为研究期。,以全国31个省(自治区、直辖市)为研究对象,所有基础数据来源于《中国统计年鉴》(2001—2014年)。

2.2中国城市化发展与农民宅基地利用现状

城市化通常呈现为农村人口向城市迁移并定居的过程。即农村劳动力及其家庭成员在城镇稳定就业和共同生活基础上呈现出来的连续、无障碍、不可逆的稳定城市化过程[11]。而中国的二元社会体制人为设置了城市化的制度性障碍,使得数以亿计常住在城市工作、生活的“农民工”只能做到“半城市化”,而不能获得居民户籍、不能享受市民权益[12]。因此,本文认为在现有制度框架下,户籍上的非农业人口比重才能真正揭示区域的城市化水平,故以非农业人口占总人口的比重(%)来表征城市化水平。

从全国层面来看,2000年和2013年中国城市化率分别为26.22%和54.45%,农村人均住房面积分别为24.82 m2/人和37.68 m2/人,13年间分别增长108%和52%。

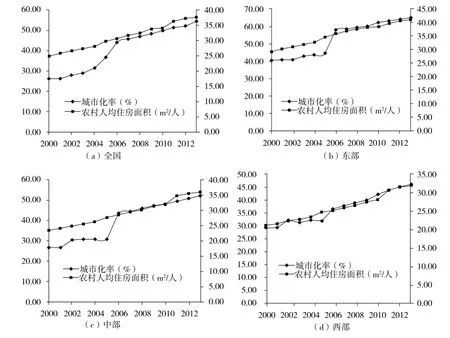

分区域看,2000年和2013年,东部地区①东部地区为辽宁、北京、天津、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西和海南12省(自治区、直辖市);中部地区为山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南9省(自治区、直辖市);西部地区为陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、四川、重庆、云南和贵州9省(自治区、直辖市)。的城市化率为40.43%和65.04%,农村人均住房面积为29.07 m2/人和41.14 m2/人,分别增长61%和42%;中部地区的城市化率为26.38%和51.76%,农村人均住房面积为23.17 m2/人和35.69 m2/人,分别增长96%和54%;西部地区的城市化率为29.37%和46.34%,农村人均住房面积为21.00 m2/人和32.02 m2/人,分别增长58%和52%(图1)。

图1 2000—2013年中国城市化发展与农民宅基地利用现状示意图Fig.1 Sketch map of urbanization and farmers' residential land use in China from 2000 to 2013

总体上,城市化率与农村人均住房面积具有相同的增长态势,说明在一定程度上城市化的发展导致了农民宅基地的粗放利用。但城市化的发展更具有波动性,而农村人均住房面积的增加则较平稳,且这一特征在全国及东中西部三大区域的表现也存在差异。由此说明,在长期里,城市化水平与农民宅基地粗放利用之间是否存在稳定的均衡关系,且该均衡关系在短期内是否存在波动效应,还有待于进一步研究。

3 中国城市化发展与农民宅基地粗放利用的长期动态关系研究

3.1研究方法

社会经济变量的相关关系研究多采用回归分析法,然而多数社会经济时间序列数据都是非平稳的,不能满足传统的回归分析对数据平稳性的要求。因而需借助协整理论分析时间序列的非平稳性,以探求非平稳经济变量间蕴含的长期均衡关系和短期波动效应[13]。具体步骤是:首先,进行变量的单位根检验,以避免出现伪回归问题;其次,若各变量是同阶单整的,则检验变量之间是否存在协整关系,并进行Granger因果关系检验,揭示其是否存在长期稳定的均衡关系;第三,通过脉冲响应函数分析两者的短期动态关系,并得出相应的政策启示。

3.2结果与分析

3.2.1变量的单位根检验 为了克服单一检验方法可能带来的偏差,本文采用面板数据单位根检验的多种方法进行检验,结果如表1①城市化率(UB)为自变量,农民人均住房面积(FPH)为因变量。下同。。

表1 单位根检验结果Tab.1 Unit root test

从表1中可见,在5%的显著性水平下,三种检验方法均接受序列UB、FPH有单位根的假设,但拒绝序列UB、FPH的一阶差分具有单位根的假设。也就是说,城市化率与农村人均住房面积满足一阶单整序列的假设,可通过协整模型检验其是否具有长期的协整关系。

3.2.2长期协整关系的分析 采用以回归残差为基础构造统计量进行面板协整检验的Pedroni方法,若各统计量均在10%以上的显著性水平下拒绝“不存在协整关系”的原假设,则表明非平稳的序列间存在着协整关系。检验结果如表2。

表2 协整检验结果Tab.2 Output of co-integration test

可见,除Panel v统计量不能拒绝没有协整的原假设,其他检验均拒绝,因此可认为城市化与农民宅基地粗放利用间存在较显著的长期协整关系。

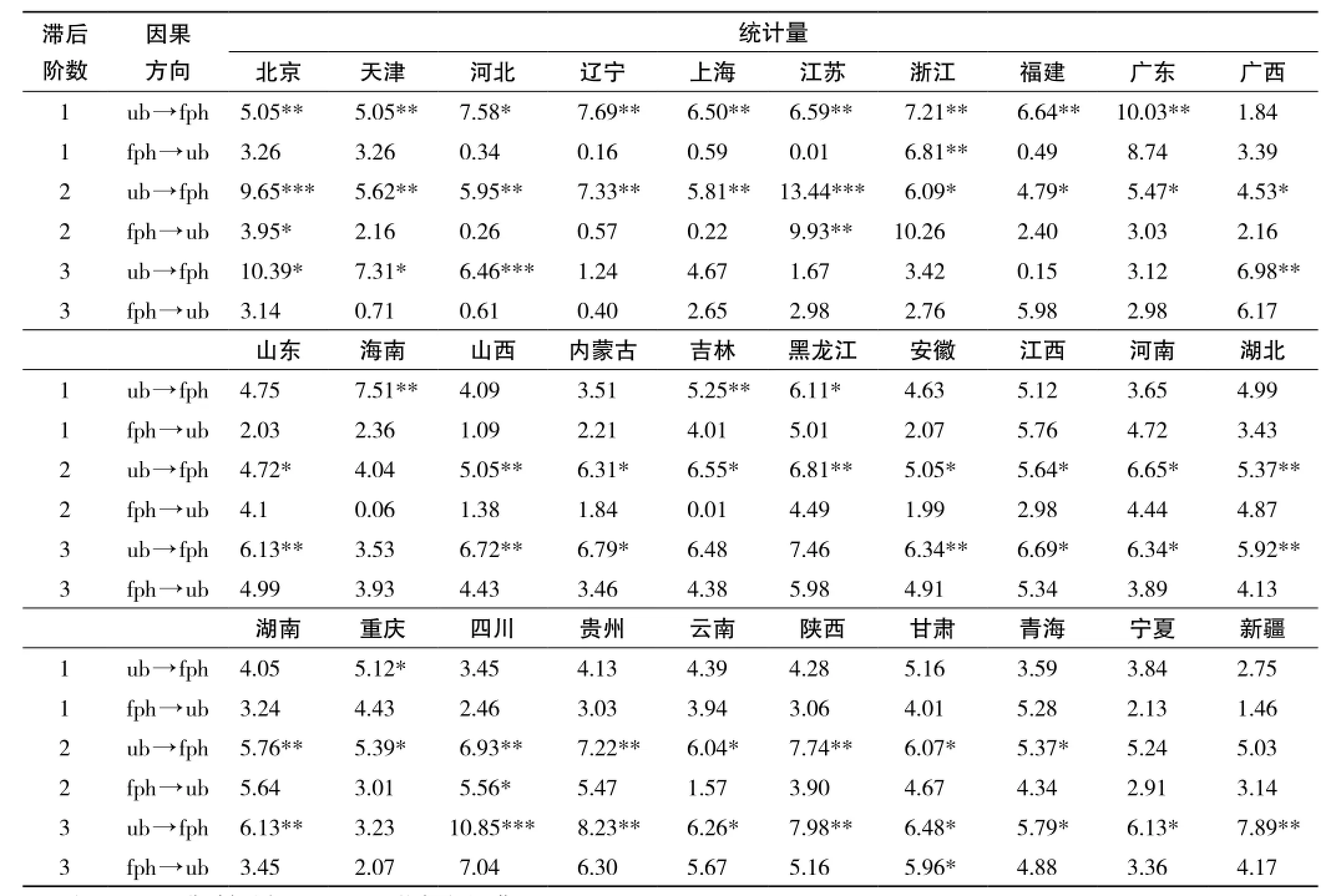

3.2.3Granger因果关系检验 利用Granger因果关系检验法检验城市化率与农民宅基地粗放利用的因果关系。表3显示了多个滞后阶数的分析结果,以说明面板数据Granger因果检验结论的稳健性。

表3 Granger因果关系检验结果Tab.3 Output of Granger causality test

该检验表明,总体上中国城市化发展与农民宅基地粗放利用存在长期单项因果关系,即伴随城市化的发展,农村人均住房面积增加,农民宅基地利用日益粗放。但不同地区的表现特征不同。东部地区,大多数省份的城市化率与农村人均住房面积短期内的单向因果关系显著而在长期却呈衰减态势,而河北、广西、山东3省则表现为短期内的单项因果关系不显著而在长期却逐渐增强。可能的原因是东部地区整体的城市化水平较高,农民有更多、更稳定的非农就业机会和收入,更可能放弃农村住房进入城市生活。例外的3省份城市化水平较低而表现出相异的特征。中、西部地区具有相似的因果关系表现。随时间推移,城市化率与农村人均住房面积具有日益显著的单向因果关系,且西部地区的因果关系比中部地区更强烈。而中部地区的吉林、黑龙江和湖北3省,以及西部地区的重庆市也表现出不同于区域整体特征的因果关系,主要原因是其所处的城市化发展阶段不同,而对农民住房选择和宅基地利用行为产生不同的因果影响。

3.2.4脉冲响应分析 本文将测算得到的数据分为东部、中部和西部三大区域,利用区域各省份的平均值来代表其城市化率和农村人均住房面积,并据此作脉冲响应分析以反映两者的动态关系,结果如图2。

图2横轴代表滞后阶数,纵轴代表对信息冲击的响应程度,实线为计算值,虚线为响应函数值加或减两倍标准差的置信带;其显示了农村人均住房面积受到城市化率一个单位正向标准差冲击后的冲击效应。

在全国,农村人均住房面积在滞后期内的冲击效应为正但在近期不明显,而在远期却逐步显化。即在长期里,中国城市化水平的提高在一定程度上导致了农村人均住房面积的增长、农民宅基地利用粗放化。这是因为,2004年之前中国城市化率均低于30%,根据诺瑟姆对城市化阶段划分的研究,城市化率低于30%为城市化发展初期阶段,农村人口转移到城市的速度较慢,农民非农就业的机会少,整体收入水平较低,其扩建房、建新房的能力也就弱。然而,2005年之后中国城市化的水平迅速提高,到2012年城市化率已达52.27%,处于快速城市化阶段,农村人口迅速向城市聚集,农民非农就业机会增多,非农就业收入增长,农民有能力返乡扩建、新建住房,却又鲜少居住,由此而导致农村宅基地利用日益粗放。

图2 不同区域农村人均住房面积对城市化率的脉冲响应函数曲线Fig.2 Impulse response function curve in different areas

东部地区,农村人均住房面积在滞后期的冲击效应为正,但这一正向的冲击效应逐渐下降。这是由于东部地区整体的城市化水平较高,进城务工农民有更稳定的非农就业收入和生活保障,而有可能经历在农村扩建、新建住房到放弃农村住房的转变,因而表现出短期内城市化率的提高刺激了农村人均住房面积的增加,而在长期,该效应却递减。中、西部地区,农村人均住房面积在滞后期的冲击效应均为正,且该冲击效应逐年增加,但西部地区的冲击效应更强烈。说明城市化水平较低的地区,城市化的推进意味着农民非农就业机会的增加和非农就业收入的增长,受传统观念和现实一些因素的影响,富裕起来的农民选择返乡扩建、新建住房却长期闲置,从而导致农民宅基地的粗放利用。并且,城市化的水平越低,该效应越明显。

4 研究结论

以2000—2013年全国31个省(自治区、直辖市)的面板数据为基础,利用协整理论、Granger 因果关系检验和脉冲响应函数分析了城市化水平与农民宅基地粗放利用的长期均衡关系和短期波动效应。分析表明:中国的城市化水平与农民宅基地粗放利用存在较稳定的长期均衡关系,而在短期内却是失衡的且在东、中、西部地区表现不同。在东部地区,城市化率对农民宅基地粗放利用的冲击效应为正,且短期内显著,而在长期里则会随时间推移而逐步递减;在中、西部地区,城市化率对农民宅基地粗放利用的正向冲击效应在近期不显著,却随时间推移而逐渐增强,且西部地区的冲击效应更强烈。

综上,当城市化发展阶段较低时,城市化率的提高会在一定程度上导致农民宅基地粗放利用;而当城市化发展阶段较高时,城市化率的提高有助于改善农民宅基地利用效率。中国正处于城市化的快速推进期,且不同地区城市化发展所处的阶段不同,因而不同地区在促进农民宅基地有效利用时应有不同的政策着力点。

东部地区,城市化水平较高,农民有宅基地流转的意愿和私下交易的行为,因而政策重点是对其加以规范,使农民宅基地流转行为合法化。同时,借助宅基地使用权确权、农民宅基地交易平台构建、利益分配方式设计等相关制度改革以切实保障农民的相关权益。中部地区,城市化已发展到一定阶段,非农就业的农民数量多、返乡建房的比例大,却由于宅基地流转的供需信息、交易途径等的缺失而导致农村住房的高空置率。因而可在政府主导下,结合新农村建设,探寻农民宅基地流转的合法、合理交易模式和有效途径,以提高农民宅基地配置和利用效率。西部地区,城市化水平较低,因而在推进城市化过程中更要注重质量,通过教育、医疗、社保等相关配套制度的改革,提高进城务工农民的生活保障,以遏制其返乡扩建、新建农村住房的行为,减少农村住房的空心化现象,提高农民宅基地的配置和利用效率。

(

):

[1] 诸培新,曲福田,孙卫东.农村宅基地使用权流转的公平与效率分析[J] .中国土地科学,2009,23(5):26 - 29.

[2] 赵之枫,张建.城乡统筹视野下农村宅基地与住房制度的思考[J] .城市规划,2011,35(3):72 - 76.

[3] 刘卫柏,贺海波.农村宅基地流转的模式与路径研究[J] .经济地理,2012,3(2):127 - 132.

[4] 沈陈华.丹阳市宅基地使用权流转意愿的影响因素及相互作用[J] .长江流域资源与环境,2012,21(5):552 - 556.

[5] 张怡然,邱道持,李艳.农民工进城落户与宅基地退出影响因素分析[J] .中国软科学,2011,(2):62 - 68.

[6] 陈宵.农民宅基地退出意愿的影响因素[J] .中国农村观察,2012,(3):26 - 36.

[7] 周婧,杨庆媛,张蔚,等.贫困山区不同类型农户对宅基地流转的认知与响应[J] .中国土地科学,2010,24(9):11 - 18.[8] 赵国玲,杨钢桥.农户宅基地流转意愿的影响因素分析[J] .长江流域资源与环境,2009,18(12):1121 - 1124.

[9] 王兆林,杨庆媛.户籍制度改革中农户土地退出意愿及其影响因素分析[J] .中国农村经济,2011,(11):49 - 60.

[10] 杨玉珍.城市边缘区农户宅基地腾退动机影响因素研究[J] .经济地理,2012,32(12):151 - 156.

[11] 檀学文.稳定城市化——一个人口迁移角度的城市化质量概念[J] .中国农村观察,2012,(1):2 - 21.

[12] 王桂新.城市化基本理论与中国城市化的问题及对策[J] .人口研究,2013,37(6):43 - 51.

[13] 杰弗星·M·伍德里奇.计量经济学导论(现代观点)[M] .北京:中国人民大学出版社,2012.

(本文责编:郎海鸥)

Study on the Co-intergration Relationship between Urbanization Rate and Extensive Farmers' Residential Land Use in China

WU Yu-ling, HOU Jiao, ZHOU Yong, JIANG Yan

(College of Urban & Environmental Science, Central China Normal University, Wuhan 430079, China)

On the basis of pool data in 31 provinces in China from 2000 to 2013, the article analyzed the Long-term equilibrium relationship and short-term fluctuation effect between urbanization rate and farmers' residential land extensive use in China by applying co-integration theory, Granger causality test and impulse response function. The result showed that there was a stable long-term equilibrium relationship between the urbanization rate and farmers' residential land extensive use. However, it did not exist in the short term. And it was different among eastern area, central area and western area. In the eastern region, the impact of urbanization on the farmers' residential land extensive use was positive, which would be decrease as time goes by. In the central and western area, the impact of urbanization on farmers' residential land extensive use was positive, which would be increase steps by steps. Furthermore, the impact was more significant in the western area. The stages of urbanization were different from place to place so the key policies should bedifferent too. In the eastern region, the key of policies should regulate the behavior of farmers' residential land circulation and safeguard the rights and interests of farmers. In the central area, it is important to find the useful way to circulate the farmers' residential land dominated by the government. In the western area, it is necessary to improve the quality of urbanization. We should reform the education, medical and social insurance system to increase peasant's social security and decrease the behavior of building new housing.

land economy; urbanization; farmers' residential land use; co-integration relationship

F301

A

1001-8158(2015)11-0063-07

10.11994/zgtdkx.2015.11.009

2015-04-10

2015-10-26

国家自然科学基金(71403095,41271534);湖北省国土资源行业科研专项经费(EZC-2014-ZX0299)。

吴郁玲(1979-),女,湖北黄陂人,博士,副教授。主要研究方向为土地经济与政策。E-mail: ylingwu79@163.com

周勇(1964-),男,湖南益阳人,博士,教授。主要研究方向为土地规划与利用。E-mail: yzhou@mail.ccnu.edu.cn