我的“改革开放词典”

2015-10-28顾士

顾士

1978年的中共十一届三中全会,拉开了改革开放的序幕;而1992年邓小平的南方谈话,则标志着中国大陆认可了市场经济,随着中共十四大的召开,建立社会主义市场经济体系成为改革开放的新目标。

1978年,身为“知青”的我,从农村考上了大学,这是我人生的转折点;而1994年,终于拥有了一套属于自己的住房,彻底改善了生活环境——尽管当时的住房还是单位分配,但这套住房已经落在北京的新型社区里,并且是商品房建设的结果。

1978年至今接近40年,1992年至今也已23年,回首改革开放前后的社会变迁,回忆计划经济和市场经济的转换,不能不发出恍若隔世的感叹。其实,在改革开放初期并非如此。那时,受“文革”惯性思维的影响,每进一步,阻力都不小。一直到市场经济来临后,各种疑惑才迎刃而解,此后,争论越来越少,步履越来越大,终于走到了今天。

回想改革开放的历史,我们的生活究竟增添了哪些新内容,又有哪些旧内容消失了?我想,无论增添还是消失,都可以从词汇内涵的认知开始,有的词汇流行了,有些词汇被赋予了新意,这些词汇的变迁无不与时代互为因果。

【平等:“让一切皆有可能”】

从我识字知理时起,“平等”这个词就印刻在脑海了,那时的日子虽说穷,但看起来确实挺平等。但如今回想起来,这种平等,事实上只是一种“平均”。城市人口无论群众还是普通干部,都是同样的供应,定量一致、票证一致。住房大多是分配的,除少数高级干部是独门独院外,其他人的差距不太大,但最少最差的确实可怜,常年居住在简陋平房、一家几代挤在一两间屋子里是普遍景象。只有生育多少的选择权属于自己,生得多了,就艰难些;生得少了,自然宽松些——这,才属于平等的范畴。而农村人口,按工分吃饭,但分值就那么一点,挣满分都不见得能吃饱。在这种普遍贫穷的条件下,一个生产队的分配基本平均。如果还有不平等,那就是队干部凭借手里的小权力,有的将招工、当兵的名额分给了亲戚,有的则分给了送礼的。

改革开放后,我逐步明白了“平等”的含义。一次,北京舞蹈学院副院长许定中老师邀我去郑州,实在买不到火车票了,就托关系为我买了一张软卧票。没料到上车后,隔壁一位干部模样的人估摸我的年纪,顿时叹气:“哎,现在什么人都能坐软卧啦!”不过他说得没错,此前,乘坐软卧必须要具备一定级别,若想乘飞机,限制就更严了。上世纪80年代开始,尽管坐软卧依然要凭级别,但已日趋松懈,托关系开张介绍信,就可以搞定,也没什么人再为这种事情较真了;到了后来,软卧上越来越多的是最先富起来的城市“倒爷”,而乡镇企业里的农民企业家,别看还是一身“土气”,也大摇大摆地走了进来。

1980年,外汇券诞生了,直至市场经济来临才废止。为满足来华的外国人及归侨购物、生活的需要,同时又使他们的生活条件有别于大陆居民,才产生了这样一种奇特的货币。但没多久,一些大陆居民从海外亲友那里也得到了外汇券,还有人私下收购,一时间,外汇券成为人们最可炫耀的资本。但仅仅攥着外汇券没多大用处,如何想方设法进入允许使用外汇券的场所,才是那个时代的奇异景观。

从前想要靠近外国人食宿和购物的地方,那就有可能被怀疑是“敌特”。改革开放后,虽然没有了这种风险,但要进宾馆必须持有证件,还要说明理由才能登记。如果没什么身份,又不会客,基本不准进入。在北京,人们最想进的地方是北京饭店、友谊宾馆、新桥饭店、民族饭店、国际俱乐部和友谊商店,里面的服务彬彬有礼、厕所干净整洁、商店物品丰富,敞开供应,还有很多进口货,与外面的世界截然不同。但这些地方都站有“门卫”,个个火眼金睛,只要用眼睛一扫,就能看出谁是大陆人,一抓一个准儿。如今以慈善家著称的李春平,当年就是一门心思想进出北京饭店的人,因为他“深目直鼻、高大挺拔”,再经过精心打扮,常常可以躲过“门卫”的眼睛。但多数人并没有他那么幸运,有的只好以找亲友为借口,有的则在门口拦住宾馆客人央求着将自己带进去。

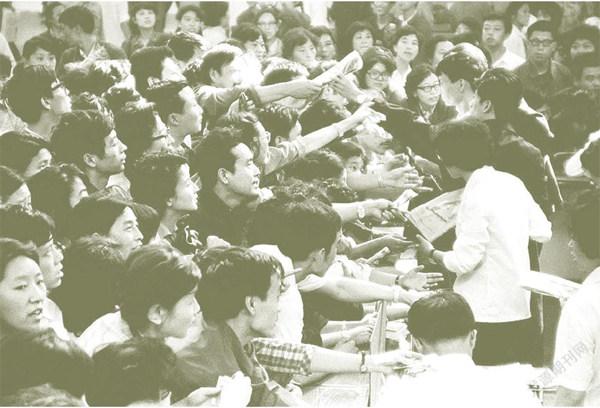

上世纪80年代,过去紧俏的商品陆续取消凭票供应,许多商品供不应求

出口转内销、外贸商品,改革开放初,一见到这些招牌,我们就会惊喜半天,肯定挤进人群瞧一瞧,或者排队买两件。因为出口产品质量高,款式新颖,比平时老百姓可以买到的商品强许多。其实更早的时代,这些出口转内销的东西就在商店里出现过,只是不说罢了。在我小时候,限量供应、票证供应之余,偶尔会在市场上忽然出现大批相同产品,后来才知道,这些都是出口过剩或是被退回的产物。有一阵子大桶的番茄酱布满商店,商店一时卖不出去,干脆打开桶装,改为零售。用番茄酱冲水喝、拿番茄酱炒菜吃,一时间成了许多家庭流行的美食。从前有人总好指责别人崇洋媚外,可当外来产品总是优于国内产品,当出口的产品总是优于内销的产品,叫人们不去“崇”,恐怕不太现实。

自从一座座宾馆拔地而起、私营的宾馆遍布各地、大陆人变为宾馆消费主流后,宾馆门口站的就不再是“门卫”,而改为“门童”了,鞠躬、拉车门,欢迎光临都来不及,谁还会分中外?当国门完全打开,尤其是市场经济来临,物质日益丰富,任何一个小商店的货品都琳琅满目,什么地方都可以买到进口商品,友谊商店、出口转内销等也就失去了意义,中国大陆人与外国人、港澳人、华侨之间的不平等待遇不能不悄然退隐。当民航、铁路日趋发达,而且转向了市场,销售额成了首选,特殊待遇自然就成了多余一中外终于“平等”了。

市场经济,可以说就是“让一切皆有可能”。自从住宅进入市场经济以后,任何人都可以靠挣钱、房地产交易、贷款或租房来决定自己住大住小、住远住近、住豪宅住普通。没有任何级别或级别很低的人,照样可以住几百平米,照样可以住独栋,照样可以拥有花园。在住房由单位分配的时代,不结婚的没有分房资格,早婚的分房分数高于晚婚的,而在市场经济进入住房建设后,这些资格和分数也都烟消云散,即使你和同性住在一起,一辈子不结婚,也不会影响人生的基本——住房了。

改革开放,尤其是市场经济,让人与人之间不再因为级别而在生活常事上分为三六九等。

【身份:从“哪个单位的”到“请出示身份证”】

平等和自由,首先需要身份的确立,身份的平等是最基本的平等,因身份的平等而带来的自由才是最基础的自由。1984年4月6日,《中华人民共和国居民身份证试行条例》公布,并颁发了第一代居民身份证;1985年9月6日,全国人大常委会第12次会议批准发布《中华人民共和国居民身份证条例》,标志着我国居民身份证制度的重新确立。

从前我们没有身份,而是属于单位的一分子。当年我结婚时,已经进入了介绍信时代的末期,当我请求开封介绍信去办结婚手续时,杂文家、部主任蓝翎一看表格上那一栏领导意见,顿时笑了,提笔就写上:当然同意!今天,单位已不再管你结婚不结婚了,介绍信也渐行渐远。可我们曾经历过一个只认单位的时代,走在路上遇到盘查,开头一句就是“哪个单位的?”那时,尽管很多人身在单位,但工作证的作用并不大,从农民到城市人口,做任何事情都需要介绍信,这使得每人的每次出行都处于单位的监管之下,也使得查证部门能够因此放心——你出来确实不是搞破坏,而是“抓革命促生产”的。

介绍信退出社会,身份证走上前台,说明社会的日益多元化。介绍信能够说明一切,是因为那时的单位都是国家的,或者由国家管控下的集体所有,单位有足够的威信去证明其下属分子的存在与清白。但当许多人选择了私营公司,当很多公司是外资、合资企业而与国有无关后,介绍信也就随之失去了权威性。

身份证带来的是身份的平等。在介绍信盛行的年代,我拿着介绍信去机关办事、去投宿、去购票,对方一看介绍信信端的名称,就先增添了几分敬意,如果是某某公社或是某某集体所有制的小厂,估计就会是另一番景象了。“我可不是一般单位的”,这是当年最压分量的一句话。那个时代,每逢过节、开大会,北京就会要求清理外来人口,常常称呼外地人为“外地来京人员”,甚至叫“外地流窜来京人员”,规定必须凭省级以上介绍信才能买票进京,才能入住招待所和旅馆,而能够拿到省级以上介绍信的恐怕少而又少,外地老百姓此时只有远离北京的待遇。

几十年间,我们的身上曾被划上各种符号,这些符号随时随地伴随着我们,有的影响入学、工作,有的甚至影响丧葬。只有当身份证出现后,才还原了我们居住在这片土地上的人的身份,这种身份是自然的,而不隶属于谁。结婚、出行、住宿、取款、汇款、办理各种手续,只需要我们作为人的信息,级别、单位、职业,与此无关的信息统统被彻底淡化。身份证的所有权在个人,而且最便于也最应该携带身边。拥有了居民的身份,也就拥有了居民应有的自主权利,带来的是自由,我们可以走遍全国,在任何地方寻找工作、生活。

身份证的延伸是护照,中国大陆人持有一本护照,过去犹如登天,因为有护照就说明有出国的可能,这可是人生的大喜事。改革开放前,出过国与“特嫌”还能挂钩;而改革开放初期,因公出国越来越多,有的单位还将出国分为几等,越南、蒙古、朝鲜等只算半次,可见大家最想去的是西方发达国家。现在,出国已是家常便饭,护照与身份证一样,日渐普及,旅游的目标正从去发达国家疯狂购物转向去优美的风景区度假。

回想我们的人生,过去总是不断地被询问是千什么的、哪个单位的,而今天通常是:请出示身份证——这是划时代的进步,只是很多人没有意识到罢了。

【隐私:从没有隐私到隐私保护纳入法律层面】

“隐私”一词是个有历史的名词,但似乎我们从来也没有保护隐私的意识,原因是我们多数时候没有隐私——没有隐私的个人也就不可能构成独立完整的自己。

筒子楼生活是一个贫困时代的特征,居住在筒子楼里的人,没有隐私可言。做饭在楼道里,谁家每顿吃什么可以尽收眼底;一层楼的人都在一个水房洗漱,里里外外都显露在邻居面前。

合居是什么?上世纪80年代后出生的人,可能很难想象这种居住方式了。这不是几个刚刚参加工作的大学毕业生合租在一套房间里,也不是几个打工者住在一间集体宿舍,而是两家以上的人家,男男女女老老少少,挤在原本应该一家人居住的一套房内。我家当年居住的大院有三座楼房,“文革”时期多数是合居,最少两家,最多三家,几家合用一个厕所、一个厨房,不仅没有隐私,有时还凭空增添了不尴不尬的纠葛。我父亲有位同事,“文革”时被调进故宫博物院工作,他的夫人已经下放五七千校,却硬要将他与一位寡妇合居,最后终于闹出绯闻,成了“新生资产阶级腐化分子”,大字报还质问他:“为什么经不起考验?”

北京的四合院,在我小时候已经演变成大杂院了,十几家、几十家挤在一个大院里,后来因为城市建设长期停滞,孩子们逐渐长大,只得在原本已很拥挤的大杂院又加盖出一间间简易小房。每次走进大杂院,不得不东拐西弯,曲径通幽,最后才能找到你要找的那一家。在这种大杂院生活,家家户户的隐私都不能不暴露在光天化日之下,所有摆设、家底、饮食、举止、声响,互相之间一清二楚,了解个底儿掉。

当然,现在也有人对那种没有隐私的生活格外留恋,认为老街坊老邻居互相知根知底,有什么事情都能互相照应,大门不用上锁,谁家有点好吃的,可以拿来分享,还能请邻居代看孩子。这话不能说没有道理,但政治运动来了,互相揭发也是一景,平时为了水龙头,为了巴掌大的地盘反目,直至大打出手,也不少见。

隐私是人的天生权利,没有隐私,其他权利无从谈起。1997年我国《刑法》终于废止了“反革命罪”,而当年的许多“反革命罪”实际都是隐私的外露,比如言论、思想、日记、书信,为此可以判刑,直至死刑。改革开放后,这些渐渐地不再入罪了。20多年来,关于隐私权的保护一再被推到舆论的风口浪尖上,保护隐私正在成为人们嘴里的一句过硬的抗争,而不像过去,这是一句不敢说出口的话,连私心一闪念都要公布于大庭广众,何谈隐私?

1980年,当时年轻人办理结婚证后,凭家具购买票可以买到一件家具,这是一对新婚夫妇买到家具回家的情景

《宪法》第三十九条规定:“中华人民共和国公民的住宅不受侵犯。禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅。”宪法第四十条规定:“中华人民共和国公民的通信自由和通信秘密受法律的保护,除因国家安全或者追究刑事犯罪的需要,由公安机关或检察机关依照法律规定的程序对通信进行检查外,任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密。”最高人民法院《关于贯彻执行(中华人民共和国民法通则)若干问题的意见》第140条规定“以书面、口头等形式宣扬他人隐私,或者捏造事实公然丑化他人人格,以及用侮辱、诽谤等方式损害他人名誉,造成一定影响的,应当认定为侵害公民的名誉权”。尽管将侵害他人隐私权仅仅作为侵害名誉权处理仍有待讨论,但将隐私保护纳入法律层面,已是历史的进步。回想“文革”时,大字报专以揭发别人隐私、丑化别人人格当作正义之举、革命之举;回忆我的少年时代,天天看到一起起抄家、夜夜有可能被不知身份的人肆意闯入“查户口”,再看今日状况,真乃社会之幸。

【减肥:从缺吃少穿到狂吃滥喝】

我家附近有一家温泉假日酒店,“八项规定”以后,这里的票价减了将近一半,来泡温泉的男女老少,几乎都是一家家普通人。在温泉区,你会看到胖子一个接着一个,肚子一个比一个大。

我现在居住的房子附近有几个村庄,每天傍晚,三三两两的男女农民都会出来散步,一走就是几里路,他们互致问候,说多走走是为了消食,防止发胖。而30多年前,我在北京平谷农村生活时,农民日出而作、日落而息,农忙时节还要挑灯夜战,一年四季以白薯、玉米为主食,再加点自腌的咸菜,除了过春节,难得吃一回肉,没有油吃,只能将一块猪皮挂在灶上,不时用来擦擦锅底。那个时代压根儿吃不饱,吃过晚饭就赶紧上炕睡觉,捂着那点食还来不及,谁会出来散步消食?

反观今天,满大街都是大胖子,三高、脂肪肝,正成为我们的时代病;减肥,已经是大家挂在嘴边的一句话。以前,我们爱把有点肚腩的称为“将军肚”,也就是说在人们的眼里,只有到了将军这一级,才有可能出现这种肚子。

肚子瘪、胖子稀罕,是因为我们的供应是票证供应,购粮不但要粮票、米票、面票,还要粮本,每月定量够吃的不多,而且粗细搭配;其他还有肉票、油票、布票、煤票、糖票、工业券,等等。同时再加购货本,购货本里有限量供应的粉丝、粉条、芝麻酱、香油、鸡蛋、豆制品,春节才能供应花椒、大料、黄花、木耳、瓜子、花生。限量供应的多数是农副产品,过去还是小农经济的长项。前几天有位1971年出生在云南漾濞的同事找出了自己的出生证,晒在了微信上,封皮盖的是中国人民解放军漾濞县公检法军事管制小组户口专用章,里面在备考一栏详细标明,因生育而配给的油、糖、面已供。

从小我们学理论时总说“物质极大丰富”,但商店里的产品少而又少,只有过节才会从全国各地调集产品进京,出现“琳琅满目”的景象,但也是限量供应,“全国人民养着北京”是当时各地老百姓对北京的形容。改革开放后,人民公社取消、统购统销退出、计划经济隐退,让市场有了活力,农民有了积极性,上世纪80年代,粮票尽管还在,但日益形同虚设,不要票证的食品越来越多。1984年深圳特区还率先取消票证。1992年,我国将经济体制改革的目标定为建立市场经济体制之后,全国各地先后放开粮食及其他产品价格,激活了商品流通,1993年粮油实现敞开供应,长达近40年的“票证经济”就此落幕。从那以后,每次去大小商店,我才真正看到了什么是“物质极大丰富”。

物质丰富后,人们似乎想要将过去亏欠的肚子都补回来,大吃大喝,成为餐桌上的一大景象。1988年5月的一天,在北京公主坟一家空军刚开的餐厅里,我们一帮朋友聚集一处为了一出节目而吃午饭,吃过了各种鱼肉鸡后已经撑得不行,没料到随后又上了北京烤鸭,依然可以将所有鸭子吃尽。北京王府饭店自助餐厅刚开业没多久,十几个人能从中午一直吃到傍晚,腹胀如鼓。

20多年下来,这种狂吃猛喝的状况并未改变,而且以自助餐为最盛。自助餐原本是为了节约才出现的一种饮食方式,可没曾想,人们从贫困时代刚出来不久,男女老少每个人的盘子里都像是在囤积,去取食品时永远在争抢,“吃多少拿多少、请勿浪费”的标示形同摆设。大概人们在一个贫穷的年代都形成了集体无意识,而且已经传给了下一代:不争不抢不囤积就怕吃不着了。

餐桌浪费是我们20多年来的一大景观,与30年前的缺吃少穿形成了鲜明对照,也与那些早就发达起来的国家人民所拥有的自觉自愿的节约意识形成明显对比。这种浪费让我们终于明白,贫困时代的节约不是真节约,而是逼不得已,只有在富裕时代的节约才是道德品质的自然体现。

杜绝浪费、需要减肥,这是改革开放走到今天,人们才刚刚开始意识到的问题,尽管为时已晚。

任何一个时代都会有自己的问题,改革开放也不例外。由于大量问题的不断涌现,一些矛盾日趋激化,当初的共识已经出现裂变,有人开始质疑“让一部分人先富起来”的说法。事实上,“让一部分人先富起来”只是叙述了一个古今中外的发展事实,我们至今还没看到哪个国家哪个民族全体同时富起来的,都是有先有后,倒是真有一起穷下去的社会,这样的岁月我们都曾经历过。贫富分化是当今的大问题,但在贫富差距中,贫穷的一方与改革开放前的贫穷比较,究竟如何,也需要说出实话。我曾经见过一位扬州来北京的搓澡师傅,在他看来,现在是天堂,以前与现在根本不能比,只是那时大家一样穷,所以心理便平衡些——他说出了很多人的心里话。