我国高技术产业的关联效应研究

2015-10-28王敏辜胜阻

王敏 辜胜阻

摘要:利用投入产出模型和中国投入产出表(135产品部门)数据实证测算了高技术产业内各行业间以及高技术产业与传统产业之间的产业关联影响程度。结果发现,高技术产业各行业部门无论在高技术产业体系内部还是在整个工业体系内都表现出更强的后向关联性,这意味着高技术产业的发展不仅有助于自身各行业间的良性互动发展,而且有助于带动整个工业行业的快速发展。

关键词:高技术产业;产业关联性;前向关联;后向关联

DOI:10.13956/j.ss.1001-8409.2015.10.01

中图分类号:F0629;F2642 文献标识码:A 文章编号:1001-8409(2015)10-0001-05

Abstract:This paper explored the linkage effects of hightech industries in China, and the linkage index has been calculated by the inputoutput model and the data of Chinese hightech industries. It is concluded that hightech industries in China have shown stronger backward linkages, which meant that the development of hightech industries would not only contribute to the positive interaction in their own system, but also help to promote the rapid development of the entire industrial system.

Key words:hightech industries;industrial linkage;forward linkage; backward linkage

1引言

从20世纪后半叶开始,以电子信息、生命科学、新材料、新能源、航空航天为代表的高端技术集群兴起,席卷全球。为抢夺未来科技和产业制高点,各主要发达国家纷纷采取政策措施鼓励和支持这些高技术的产业化。紧随这一技术革命浪潮,我国从1980年代末期也开始制定专门的高技术项目研究计划和产业发展规划,把高技术研究和产业发展作为跟踪国际前沿技术、提升国家科技水平和技术实力的重要手段。近年来,转型与创新日益成为我国经济社会发展的两个重大主题。“十八大”报告明确提出要将创新驱动作为经济发展的新动力,强调“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置”。落实创新驱动战略,加快形成新的发展方式,关键是要充分利用产业这一载体,将创新驱动经济发展的国家意志转化为产业、企业创新的实际行动。[1]在这一战略驱使下,推动高技术产业发展自然又成为各级政府的抓手,高技术产业的地位更显突出。

与传统产业相比,高技术产业是研发投入强度相对较高的行业部门,具有显著的知识密集、技术密集、R&D密集特征。有关统计数据显示,世界各国高技术产业的R&D强度均为制造业整体R&D强度的2倍以上,一些发达国家这一差距接近5倍。从行业看,某些行业的R&D强度甚至达到了制造业整体水平的10倍。同时,高技术具有较强的移植渗透特性,只要克服了研发和产业化过程中的不确定性风险,高技术成果就会以迅雷不及掩耳之势渗透到经济社会生活的各个领域。例如,激光技术对医疗领域激光手术的出现、印刷出版领域激光打印的产生等都有重要的促进作用;信息网络技术对传统制造业和服务业的生产管理效率提升和资源节约均有功不可没的贡献。高技术的这种高渗透性使得高技术产业具有较强的前后向联系效应和带动效应,不仅催生了新兴产业,加快了传统产业的技术进步,而且其较高的创新效应和增长效应不断扩散至国民经济各个领域,带动整个经济社会全面发展。为此,本文实证测算了我国高技术产业各行业之间以及与其他工业行业之间的经济技术联系,试图运用定量分析方法进一步明确我国高技术产业发展的未来方向,以及从产业关联的角度为高技术产业发展提供合理的理论解释。

2高技术产业关联效应的作用机制

产业关联理论认为,国民经济的各个产业部门在产品、劳务、技术、价格、投资等方面存在一系列相互联系、相互影响的关系。发生在产业部门中的任何变化,尤其是技术变化必然会通过这种关联关系波及影响其他相关产业。从这一基点出发,高技术产业的关联效应主要是通过各个产业间的产品、劳务、生产技术、价格、投资等广泛的经济技术关系对其他产业发展产生影响。按照作用方向划分,主要体现前向关联机制和后向关联机制。

21高技术产业发展的前向关联机制

高技术产业发展的前向关联机制主要基于产品、劳务、技术、投资等要素的供给关系影响下游环节企业的生产、经营、管理、创新等活动。在同一产业链条上,上下游企业之间并非横向的市场竞争关系,而更多表现为垂直方向的互补关系。在市场竞争压力的作用下,先进管理理念、先进技术和产品等创新知识在这些关联企业间的垂直流动一般不会受到阻碍。当高技术产业中技术创新部门处于产业链上游环节,其提供的富含创新成果的、更先进技术和更高质量的生产装备或其他用于中间投入的原材料、零部件及半成品被下游产业部门所采用时,相关产品中所蕴含的创新知识和技术就成为下游生产厂商的直接投入,进而对其生产函数和市场绩效产生溢出影响。在输出产品的同时,高技术产品的供应商还会向下游生产厂商提供相关的售前、售后服务,并提供安装、调试、使用培训等服务,作为必要的技术支持。相关的服务和技术支持拉近了下游企业与高技术企业的信息流动,使下游企业从中获取更多创新技术知识。以节能技术为例,由于节能技术创新,大量节能型装备和中间品投入使用,最终生产环节的能源利用效率可能得到显著提高,为处于下游环节的产业发展与创新提供了更为先进的技术保障。

22高技术产业发展的后向关联机制

高技术产业技术发展的后向关联机制主要基于产品、劳务、技术、投资等要素的需求关系影响上游环节企业的生产、经营、管理、创新等活动。需求层次的升级决定着产业技术创新的方向和趋势。下游企业的需求改变通过后向关联效应对上游产业产生技术创新的压力。简单地说,当高技术企业与上游企业发生联系时,其对原材料的技术含量等需求也随之提高,对上游企业的技术创新提出了较高要求。为了满足高技术企业的新要求,上游企业会迫使自己改进产品质量和提高技术创新水平。同时,为了保障新产品质量,处于下游环节的高技术产业企业会主动向上游环节的产品供应商提供相关的技术支持和人员培训,进行技术援助或信息服务,从而导致新技术和新知识的溢出。同样以节能技术为例,下游企业为了能够利用节能环保技术提高新产品的市场竞争力,必然对上游企业产品生产环节的能耗水平和使用环节的能耗水平提出更高的要求,这将推动上游企业致力于节能新标准的主导设计范式进行研究与开发, 加快产品的更新换代过程。同时,下游企业也往往会向各类供应商提供新的节能技术和相关的原理性知识,甚至包括相应的技术支持和人员培训, 以保证其产品符合新的能耗要求,在这一过程中,下游企业的节能技术便通过需求关系对上游企业产生了后向关联效应。

3我国高技术产业关联效应的实证分析

31高技术产业关联效应的测度方法

产业间关联效应的测度一般是基于沃西里·里昂惕夫(Wassily W. Leontief)提出的投入产出分析方法。这种分析方法是从技术经济联系的角度来考察各部门之间的联系,充分考虑了各行业部门“投入流量”和“产出流量”两个方面的内容[2]。因此,在实证分析中被广泛应用。例如,杨慧馨等运用1987年中国投入产出表和产业前后连锁度、推动与带动系数测算了各产业的关联程度[3]。韩顺法利用2007年我国42部门投入产出表测算了知识产业的产业关联和波及效应[4]。赵玉林等利用2002年浙江、江苏和湖北三省投入产出数据测算了高技术产业的关联效应[5]。邓达等利用北京2007年投入产出表测算了文化创意产业与其他产业的关联度和波及效果[6]。中国投入产出学会课题组利用我国2002年投入产出表和改进的结构系数测算了能源部门与其他产业部门的关联程度[7]。刘晓欣等利用我国2002年和2007年投入产出表测算了旅游产业关联度和宏观经济效应[8]。本文也继续沿用以上学者们的做法,利用投入产出分析方法分析我国高技术产业的关联效应。

根据发展经济学家赫希曼(A. O. Hirschman)的划分,产业之间的直接关联关系可以分为前向关联关系和后向关联关系。所谓前向关联是指以某产业与其所在产业链下游环节产业部门之间的关联关系,而后向关联则是指某产业与其所在产业链上游环节的产业部门之间的关联关系。其中,前向关联主要是通过供给关系所产生,后向关联主要是通过需求关系所产生。因此,前后向关联也被称为中间需求指数和中间投入指数。利用公式,前向关联指数(Li)和后向关联指数(Lj)可以表述为:

Li=∑nj=1xijXi (i=1,2,…n)(1)

Lj=∑ni=1xijXj(j=1,2,…n)(2)

其中,xij表示j产业对i产业部门产品的中间需求,为投入产出基本流量表中间需求矩阵(Xij)中的第i行第j列元素。前向关联指数中的∑nj=1xij表示其他产业对i产业产品的中间需求总量,后向关联指数中的∑ni=1xij表示所有产业产品对第j产业的中间投入总量,Xi和Xj分别表示第i产业和第j产业的总产出。

32高技术产业体系内各行业间的关联效应分析

为了考察高技术产业内部各行业间的经济技术联系,本文将高技术产业看作是一个相对独立的系统,基于《2007年中国投入产出表(135产品部门)》中高技术产业相关产品部门的数据测算高技术产业内各行业的前向关联指数和后向关联指数我国从1987年开始编制全国价值型投入产出表,根据相关编制制度,逢2和7的年份编制基本表,逢0和5的年份编制延长表。截至目前,先后编制了1992年(119个部门)、1997年(124个部门)、2002年(122个部门)和2007年(135个部门)投入产出基本流量表和1990年(33个部门)、1995年(33个部门)、2000年(40个部门)、2005年(42个部门)和2010年(42个部门)的投入产出延长表。在42个部门分类中,属于高技术产业统计公布范围的电子及通信设备制造业和电子计算机及办公设备制造业(除复印和胶印设备制造、计算器及货币专用设备制造两个子类)归属通信设备、计算机及其他电子设备制造业;医疗仪器设备及仪表制造业中的仪表仪器制造业、电子计算机及办公设备制造业中的复印和胶印设备制造、计算器及货币专用设备制造业归属仪表仪器及文化办公用机械制造业,医疗仪器设备及仪表制造业中的医疗仪器设备制造业归属通用、专用设备制造业;医药制造业和信息化学品制造业归属化学工业;航空、航天器及设备制造业归属交通运输设备制造业。为了能更清楚考察高技术产业内各行业部门的关联关系,采用2007年投入产出基本流量表的相关数据。同时,为能够将高技术产业内各行业部门间的关联关系与高技术产业和传统产业之间的关联关系进行比较,以及解释其中的变化,所以并未采用2010年42个部门的最新数据。 。

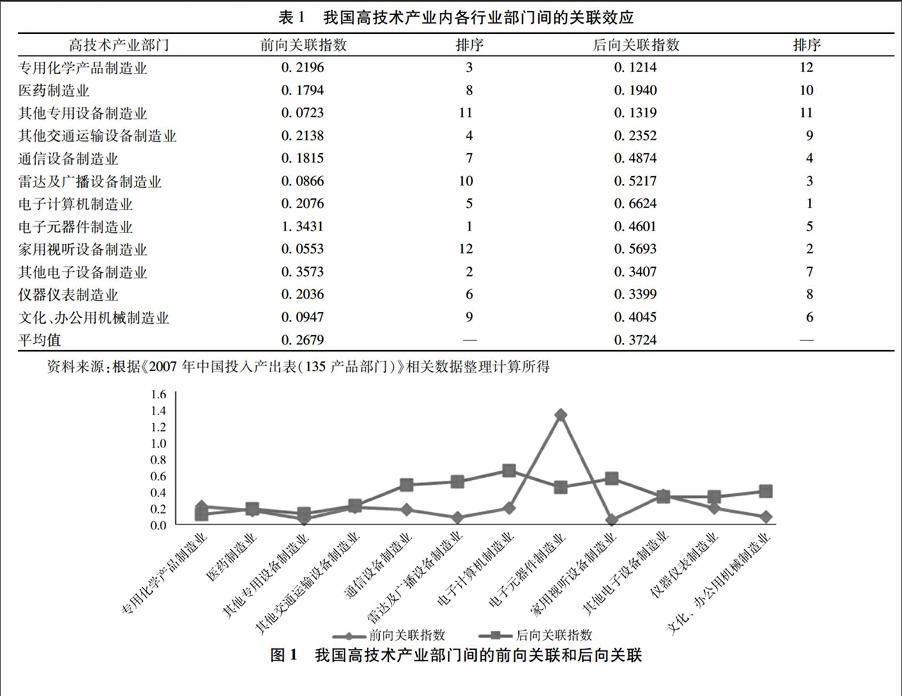

从表1的测算结果数据可以看出,在高技术产业体系内部各行业的前向关联指数整体上偏小,在12个高技术制造部门中仅有电子元器件制造业和其他电子设备制造业两个行业的前向关联指数高于平均水平(02679),说明大部分行业的前向关联性较弱,中间需求率较低。如图1所示,

电子元器件制造业“一枝独秀”,前向关联指数(13431)最大,中间需求率明显高于其他行业,对其他高技术产业部门原材料投入的支持力度最大,具有典型的原材料产业特征这一指数大于1,表明我国电子元器件产品难以满足其他产业发展的需求,对国际市场的依赖程度较高。国家统计局的数据显示,2007年电子元器件制造业产品进口率高达459%,位于进口产品之首,进一步充分论证该产业对国际市场依赖度高的问题。 。除此之外,其他电子设备制造业(03573)也表现出较强的前向关联性,说明该产业是我国高技术产业体系中重要的中间需求部门。

在后向关联指数方面,高技术产业内各行业的后向关联指数整体上比较高,各行业的差距较小,后向关联指数曲线趋于平缓(见图1)。从各行业特征看,电子计算机制造业、家用视听设备制造业、雷达及广播设备制造业、通信设备制造业、电子元器件制造业、文化办公用机械制造业等六个行业的后向关联指数高于平均值(03724),表明这些高技术产业部门的后向关联性较强,是高中间投入的产业部门,其自身的发展需要消耗大量其他高技术产业部门的产品。

为进一步分析高技术产业各行业在整个高技术产业体系中的地位,本文借鉴钱纳里和渡边经彦的分析方法,综合比较各行业部门的前向关联指数和后向关联指数,并根据关联指数将高技术产业部门划分为中间投入型高技术基础产业(I)、中间投入型高技术制造业(II)、最终需求型高技术制造业(Ⅲ)、最终需求型基础产业(IV)四种类型(如图2所示)。

产业类型(Ⅰ):中间投入型高技术基础产业。其他电子设备制造业属于中间投入型高技术基础产业,在整个高技术产业链条中处于上游环节,前向关联强,后向关联较弱,通常是高技术的瓶颈产业。在其成长与发展过程中,前向关联产业的拉动作用将大于后向关联产业的推动作用。

产业类型(Ⅱ):中间投入型高技术制造业。电子元器件制造业属于中间投入型高技术制造业,具有较强的前后向关联性,在整个高技术产业链中处于中间环节。它既是其他高技术产业发展所需中间产品的“生产者”,也是其他高技术产业中间产品的“消费者”;不仅能带动其他

高技术产业的发展,也能通过其关联产业前向拉动和后向推动作用促进自身的快速发展。

产业类型(Ⅲ):最终需求型高技术制造业。主要包括通信设备制造业、雷达及广播设备制造业、电子计算机制造业、家用视听设备制造业和文化、办公用机械制造业五个产业部门。这一类型产业的主要特征是前向关联小,后向关联大。在高技术产业链中往往处于下游环节,它的发展主要依赖于后向关联产业的推动。

产业类型(Ⅳ):最终需求型高技术基础产业。主要包括专用化学产品制造业、其他专用设备制造业、其他交通运输设备制造业、医药制造业和仪器仪表制造业五个产业部门,这一类型产业的前后向关联都不强,中间投入和需求比重都较低,在高技术产业体系中相对独立,对其他高技术产业的投入和依赖程度都比较低。

33整个工业行业体系内高技术产业的关联效应分析

高技术产业体系既是一个相对独立的系统,也是整个工业体系的构成部分。要考察其在整个工业体系中的关联效应实质上包含了两层含义:一是在整个工业体系中,高技术产业内各行业部门与除其自身以外的所有部门的关联效应;二是高技术产业部门与传统工业部门的关联效应。

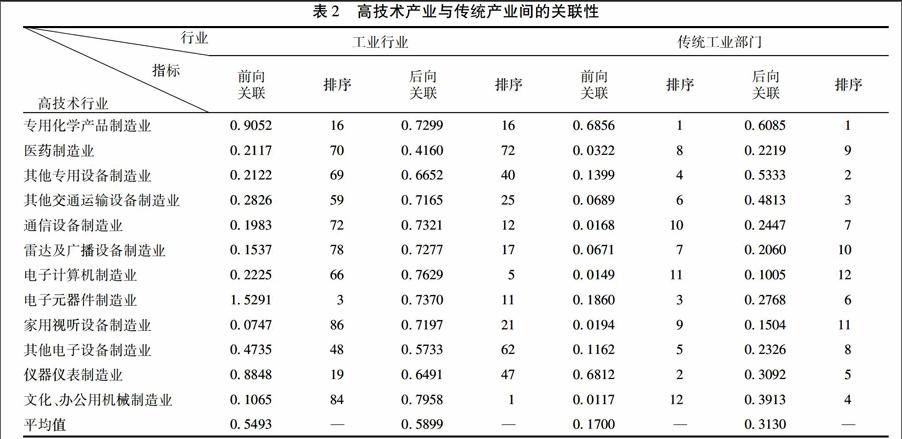

首先,本文基于《2007年中国投入产出表(135产品部门)》中89个工业行业产品部门的数据测算了各工业行业部门的前向关联指数和后向关联指数(见表2)。综合比较发现,高技术产品部门的前向关联指数相对较低,后向关联指数普遍较高。在12个高技术产品相关部门中,仅有3个部门的前向关联指数高于工业行业平均水平(05493),2个部门的后向关联指数小于整个工业行业的平均水平(05899),这充分表明在整个工业体系中,高技术产业部门的前向关联整体上较小,而后向关联相对较强。这一结论符合我国高度重视高技术产业发展的客观现实,充分印证了发展经济学家赫希曼提出的不均衡发展理论,即在发展中国家应该优先重点投资发展后向关联效应大的产业。

与之同时,本文进一步测算了高技术产品部门对传统工业产品部门的关联指数,结果显示:与其他高技术产品部门相比,专用化学产品制造业与传统产业的前向关联指数和后向关联指数相对较大,表明其与传统产业的关联性更大。除此之外,电子元器件制造业和仪器仪表制造业的前向关联指数相对较大,后向关联指数相对较小,表明这两个行业对传统产业具有相对更大的前向关联;其他专用设备制造业、其他交通运输设备制造业和文化、办公用机械制造业三个行业的后向关联指数相对较大,前向关联指数相对较小,表明这三个行业对传统产业具有相对更大的后向关联。

如图3所示,综合比较高技术产业内各行业间的关联指数以及高技术产业与传统产业间的关联指数可以发现,与其他行业相反,专用化学产品制造业、仪器仪表制造业对传统产业的前向关联明显高于它们对其他高技术产业部门的前向关联;医药制造业、专用化学产品制造业、其他交通运输制造业对传统产业的后向关联高于高技术产业部门内的后向关联。其他专用设备制造业对传统产业的前后向关联都明显大于高技术产业内部行业间的关联性。

4研究结论与启示

我国高技术产业发展的目的不仅在于要使其成为国民经济总量持续高速增长的推动力量,更重要的是要让其扮演起增强我国自主创新能力、提升国家技术研发水平、促进传统产业改造升级的重要角色。通过以上对高技术产业内和高技术产业与传统产业关联性的实证分析,本文主要得出两个方面的结论与启示:

第一,高技术产业各行业部门无论在高技术产业体系内部还是整个工业体系内,都表现出更强的后向关联效应,这意味着它的发展有助于带动整个工业行业的快速发展。因此,在未来的发展中,要继续做强、做大高技术产业,充分利用财税、金融、产业规划等政策组合进一步夯实产业发展基础,鼓励和支持其提高创新能力和创新效率,提升其带动其他产业发展的能力。

第二,高技术产业部门对工业行业和传统产业的关联效应呈现出明显的部门差异,电子元器件制造业、专用化学产品制造业、仪器仪表制造业相对其他高技术产业部门而言整体关联效应更大。其中,电子元器件制造业是整个工业行业的原材料“生产者”和产品“需求者”,不仅能依托前后向关联产业促进自身的较快发展,也能带动整个工业行业的快速发展。专用化学产品制造业和仪表仪器制造业的前向关联性大,是传统工业部门中间产品投入的重要供应商,对传统产业技术改造和产品创新具有重大的推动作用。因此,大力推动这些高技术行业部门发展与技术创新,不仅有利于高新技术产业化,而且有利于高新技术和产品的广泛应用,实现传统产业高新技术改造,进而形成高技术产业与传统产业融合发展的格局。

参考文献:

[1]辜胜阻,王敏,李洪斌.转变经济发展方式的新动力和新方向[J].经济纵横,2013(2):1-8.

[2]杨灿.产业关联测度方法及其应用问题探析[J].统计研究,2005(9):72-75.

[3] 杨蕙馨,张圣平.中国产业关联的实证分析与产业政策[J].管理世界,1993(5):33-40.

[4]韩顺法.我国知识产业关联效应实证分析[J].科技进步与对策,2012(24):92-95.

[5]赵玉林,汪芳.我国高技术产业关联效应实证分析[J].经济问题探索,2007(1):6-13.

[6]邓达,周易江,张斯文.文化创意产业关联性实证研究[J].经济纵横,2012(12):40-43.

[7]中国投入产出学会课题组.我国能源部门产业关联分析[J].统计研究,2007(5):3-6.

[8]刘晓欣,胡晓,周弘.中国旅游产业关联度测算及宏观经济效应分析[J].旅游学刊,2011(3):31-37.

(责任编辑:赵毅峰)