经典教育课堂教学剖析

2015-10-25陈伟红

陈伟红

教育部颁发《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》(教社科[2014]3号)后,各中小学开展的经典教育如火如荼,课堂教学精彩纷呈。随着课堂教学研讨的不断深入,教师对大量以课例为承载的经典教育寄予更高的期望,既希望讲究课的时效性,又希望实现优秀传统文化如“纲要”所言“为贯彻落实党的十八届三中全会关于完善中华优秀传统文化教育的精神,落实立德树人根本任务,进一步加强新形势下中华优秀传统文化教育”的目的。

但是课堂教学的个性化与自由度特性,经典教育的文化内涵与时代鲜活特征深深制约着教师课堂教学的实施。如何摆脱语文课、思想品德课、班会课的框架,把经典教育课构建成具有浓郁经典味道的新颖的课堂教学?教师对此普遍存在较大的困惑。

我区在2012年起实施十大教育工程,其中经典教育以《天河区中华文化经典教育工程实施意见》统领区域全面展开。在观摩大量的课堂实录、与各类教师代表(校长、副校长、教导主任、教研组长、备课组长、骨干教师等)进行访谈、组织多场经典教育主题式现场会与研讨会的基础上,藉以下几个角度论述,希望实现对课堂实施经典教育提供一定帮助的初衷。

一、课前

1.目标定位要恰当

首先是分阶段的育人目标要恰当。“纲要”提出“分学段有序推进中华优秀传统文化教育”,主要体现在:小学低年级,以培育学生对中华优秀传统文化的亲切感为重点,开展启蒙教育,培养学生热爱中华优秀传统文化的感情;小学高年级,以提高学生对中华优秀传统文化的感受力为重点,开展认知教育,了解中华优秀传统文化的丰富多彩;初中阶段,以增强学生对中华优秀传统文化的理解力为重点,提高对中华优秀传统文化的认同度,引导学生认识我国统一多民族国家的文化传统和基本国情;高中阶段,以增强学生对中华优秀传统文化的理性认识为重点,引导学生感悟中华优秀传统文化的精神内涵,增强学生对中华优秀传统文化的自信心。

其次是每节课的教学目标要恰当。华东师范大学皮连生教授认为:传统的教学目标的一个弊端是目标陈述上的含糊性。比如,语文课常见的教学目标陈述是:“培养学生分析能力”,“提高学生的阅读理解能力”,“体会劳动人民纯朴、善良、乐于助人的高尚情操”等等。他认为这样陈述的目标是含糊不清的,无法观察,无法测量,更无法在教学中加以具体操作。他提出要用可观察的行为来陈述,使教学目标具有可操作性;要反映学生行为的变化,要陈述学生的学习结果。例如:熟读《大学》“古之欲明明德于天下者……致知在格物”,背诵这部分内容。再如:通过剪纸这种艺术手段帮助学生初步感受诗歌的意境和画面美。以上的教学目标的设定有利于在有限的经典教育课堂中提高教学效率。

2.选择教材要适合

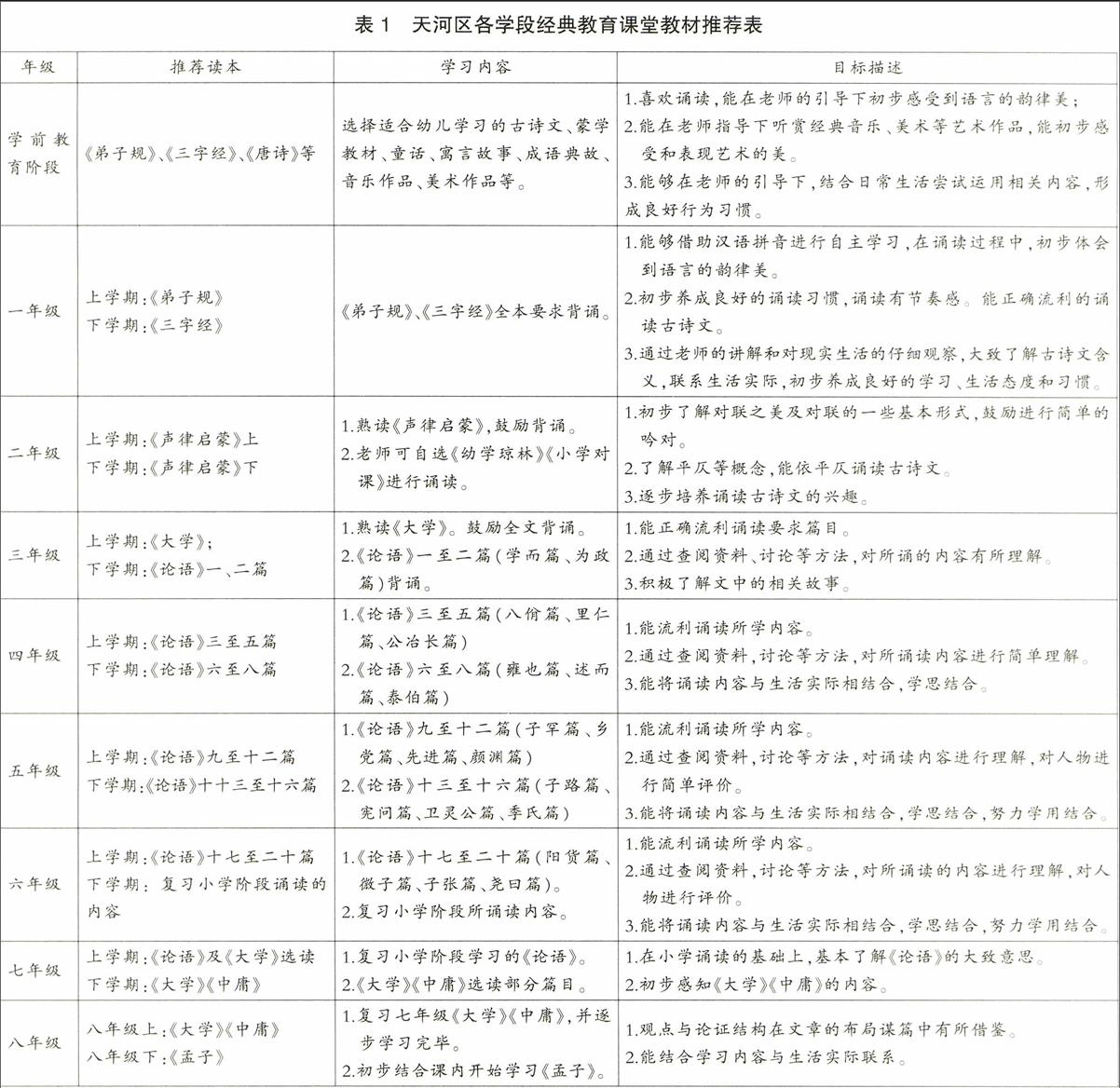

好教师依托好的教材。传统文化浩如烟海,圣贤学说“百花齐放、百家争鸣”本就是真实的历史,针对不同年龄段的学生有针对性挑选符合“纲要”的精神的教材。即使同一种学说,同一部作品,依然依照“挑选并整合”的策略。市面上已推出部分版本的教材,教师备课前仍应再加工。我区的推荐及实现的目标描述见表1。

二、课中

1.多读是关键

古代作品言简意赅,修辞运用丰富多彩,句子朗朗上口。杨振宁在中学时代就能背诵《孟子》全文,《孟子》里所蕴含的丰富哲学理念及崇尚道德的观念,对杨振宁以后的研究思路、以至一生的成长,都产生了有益的影响。多读、熟读乃至成诵是经典教育课堂教学的关键,经典教育的教学任务确定识字与正确诵读文本,达到熟读义本的教学目标。一是读正确。通过拼音、标调与重点字、易读错字的标注与发音指导,使学生能将文本读正确。二是读流畅。在读正确的基础上,采用多种形式朗读文本。三是读韵味。把文句间内在韵味读出来,更能激发学生诵读兴趣,克服畏惧心理,让学生乐读、爱读。陈琴老师的学生经六年的经典“素读”训练后,个个都能达到“背诵十万字,读破百部书,写下千万言”的教学目标。

2.联系实际是要素

“纲要”指出加强中华优秀传统文化教育“引导青少年学生更加全面准确地认识中华民族的历史传统、文化积淀、基本国情,认清中国特色社会主义的历史必然性,坚定走中国特色社会主义道路、实现中华民族伟大复兴中国梦的理想信念”;“引导青少年学生增强民族文化自信和价值观自信,自觉践行社会主义核心价值观”。课堂教学遵循“学生为中心”实施教学,把知识内化为能力,最终实现自身的素养提升。自学、讨论、小组合作、交流展示等丰富了课堂教学学习方式的多样。

优秀传统文化既有现实的意义,同时也毕竟在语言表达与背景中带给学生一定的疏远感。在课堂中预设现实生活的素材与场景组成教学的元素,我区昌乐小学提出“素读导行”“故事导行”“戏剧导行”三种课型组成的“君子三幕剧”就始终紧紧围绕“导行”确定课堂教学的目标。

三、课后

1.多元评价助推动

按照教育部颁发的《关于推进中小学教育质量综合评价改革的意见》(教基二[2013]2号)关于“基本建立体现素质教育要求、以学生发展为核心、科学多元的中小学教育质量评价制度”的改革目标,全面推进中小学教育质量评价改革。经典教育的课堂实施在课程评价上采取“发展性评价促师生进步”基本原则,根据学生综合素质和特长发展给予评价;开展专题活动给予评价;利用学校的宣传阵地张贴、展示实施评价等等,让学生得到充分的认同,进一步激发动力。例如,学生在诵读经典国学时,除了能流利背诵外,最主要是能通过各种形式,如美术、音乐、舞蹈等,来表现国学所赋予的内涵。再者,表现性评价不仅能评价完成任务的结果,还能评价任务完成的过程。如:在评价学生完成任务的表现时,既要关注诵读表演的效果是否成功,还可以通过观察学生的参与态度、合作能力、创新思维等方面,对学生进行全方位的表现性评价。

2.教学反思助成长

“纲要”指出“全面提升中华优秀传统文化教育的师资队伍水平”。每一节经典教育课例都是师生“生命成长”,经典教育的课堂教学的要义更是开展人与人之间的一种充满生命活力的思想、文化、情感交流活动,形成有智慧和德行的人。孔子教育思想的《论语·述而》一篇中就有这样的话:“不愤不启,不悱不发,举一隅不以三隅反,则不复也。”华东师范大学的博士生导师叶澜教授在《让课堂焕发生命的活力》一文中指出:“从更高的层次——生命的层次,用动态生成的观念,重新全面地认识课堂教学,构建新的课堂教学观,它所期望的实践效应就是:让课堂焕发出生命的活力。”教师备课充分,教学认真,课后还应拷问自己在课堂教学情境中学生表现在言语、行为、情绪方式表达中出现的“节外生枝”的情况。有无准确、及时地捕捉到这些生成性资源并对其加以合理利用,对于不断丰富教学的储备,不断提升的教师经典教育的素养,不断调整的教学策略等等,岂有不是值得反思的资源呢?

《中小学管理》主编沙培宁提出:要将每一个学生、每一所学校视为一个生命体——不仅能自适应、自调节、自我再生、自我复制,而且能自我选择、自我优化、自我批判、自我创造。教师本身也是一个生命体,在教学的过程中不断优化,实现教育、课程、课堂的目标。经典教育在科学的教学方法指导下,在“纲要”的指引下,一定能实现“培养青少年学生做有自信、懂自尊、能自强的中国人”的目标。