初中数学探究中的“自主”引导

——以“菱形”为例“基于学科核心问题的疑思导学研究”数学学科课例研究

2015-10-25赵顺蓉

赵顺蓉

(四川师范大学附属中学,成都 610066)

初中数学探究中的“自主”引导

——以“菱形”为例“基于学科核心问题的疑思导学研究”数学学科课例研究

赵顺蓉

(四川师范大学附属中学,成都 610066)

在教学中,如何有效设置问题,引导学生理解和运用新知识,并在这一过程中循序渐进地完成对知识的认知和建构至关重要.

初中数学 核心问题 主导

张楚廷先生说:“教学从根本上说,是思考着的教学引导着学生思考,又让思考着的学生促动教师思考.而在这一过程中,问题是最好的营养剂.”[1]然而,在实际的教学中,我们发现问题的设置存在着很多的不足,例如:1.问题的设置不符合学生原有的认知基础或是无法吸引学生的注意力,兴趣点不够.2.问题的设置缺乏对学生自主探究的引导性.3.问题的设置过于单一,不足以培养学生的学科思维品质等.新课程标准倡导在教学过程中要以学生为主体,但也明确指出了教师对课堂的主导作用:只有教师会“导”善“诱”,学生才能真正学有所获.在数学课堂上教师应该怎样有效地发挥“导”的作用,才能促进学生自主有效地学习呢?这是我们很多一线教师都感到困惑的话题.带着这种困惑,笔者在学校组织的以“基于学科核心问题的疑思导学研究”为主题的科研活动基础上,以“问题主导”的方式实现对学生学习兴趣、自主探究和学科思维的诱导.选取新北师大版九年级上第一章第一课“菱形”这一教学内容进行三次教学实践,并在实践中不断反思和改进,形成以下课例.

一、寻找“导”的关键点

围绕本次研究主题和授课内容,笔者一直在寻找“导”出学生活动的关键点,最后笔者发现:课堂提问是教师组织课堂教学的重要手段,而有效的课堂提问不仅有助于开拓学生的思维,激发学生的学习积极性,还能让教师及时获得教学反馈信息,便于调控教学程序,更好地实现教学目标.事实上,教师的提问正是对学生学习的一种重要导向,因此,笔者将“导”的关键点定位在课堂活动的问题设置上,希望通过设置有效的问题串,引导学生自主地探索,同时也让学生根据自己的探索引导自己一步一步往前走,从而实现在数学课堂上对学生学科思维的有效渗透和训练.

二、探寻“导”的有效途径

我们常说:“问题是数学的心脏!”确实如此,学生的数学基础知识、基本技能以及数学思想方法都是在解决数学问题的过程中逐渐形成和发展起来的.任何学科知识的学习都离不开对问题的探究,因此,我校教改科研月提出的科研主题:“基于学科核心问题的疑思导学研究“,得到了我们全校师生的高度认可和积极参与.

“基于学科的核心问题”是指学科教学中既能整合教学目标和教学内容,又能激发学生思维、驱动学生积极参与自主学习活动,起着构架课堂、并贯穿于整节课的问题.笔者执教的“菱形”一课,其核心问题是:菱形的性质是什么?为了解决这一核心问题,笔者设计了一系列子问题串,通过子问题串导出学生的小组合作、自主探究,从而达成核心问题的解决.

菱形性质的探究是本节课的重点,也是探究活动的难点所在,笔者试教了三次,从学生的反应以及教师的引导反观问题串的设置,感悟颇深.

第一次试教片段:

活动一:

小组合作,探究菱形的性质:

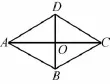

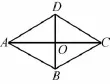

如图1,在菱形ABCD中,AB= AD,对角线AC,BD相交于点O,请回答下列问题:

(1)图中有哪些线段是相等的?哪些角是相等的?

图1

(2)图中有哪些等腰三角形、直角三角形?

(3)菱形是轴对称图形吗?若是,请指出它的对称轴.

活动二:

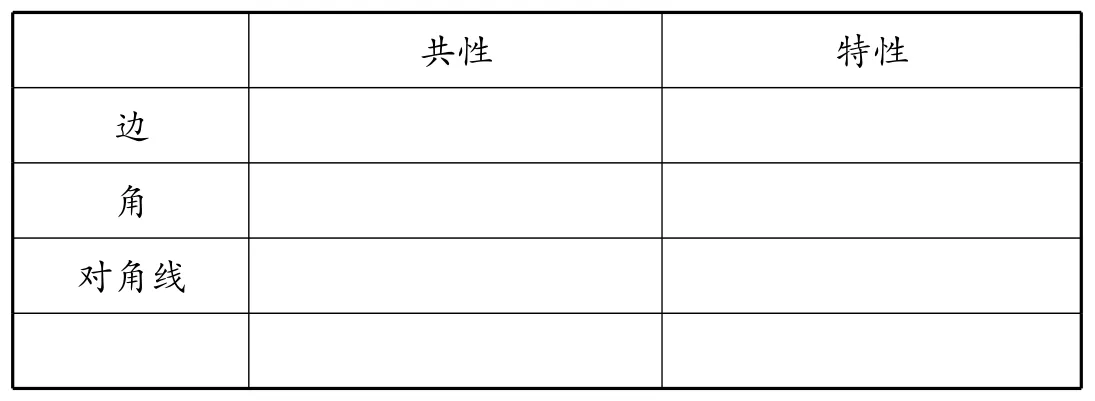

小组讨论,归纳菱形的性质:

边:

角:

对角线:

轴对称性:

本次试教设置了两个活动,学生的探究主要由活动一的三个问题来实现,但是,我在学生小组合作探究的时候发现,这三个问题的设置缺乏层次性和递进性,同时问题的指向性不是很明确,虽然学生们把菱形的各种性质都探究出来了,但是显得相当凌乱.因此在活动二归纳梳理菱形的性质的时候,学生的归纳总结有重复更有遗漏.而教师在引导学生探究的时候,又出现了想把学生拉回自己设想的问题答案中来的情况,“注入式”教学在课堂上的体现比较明显.

因此,这节课学生的收获不大,教师也未达成教学目标.组内教师坐在一起讨论,分析了本次试教中出现的问题,提出了本环节问题设置的主要目标.

1.要从平行四边形的研究方向去探究菱形的性质.

2.要体现出平行四边形和菱形的共性及菱形的特殊性质.

3.要重视对菱形的轴对称性及组成菱形的基本图形的研究.

从以上目标出发,笔者在第二次试教中将菱形性质的探究类比于平行四边形的探究,将其设置为两个环节.

第二次试教片段:

1.菱形是特殊的平行四边形,那么它就具有平行四边形的所有性质,让我们一起来梳理一下吧!

2.菱形是特殊的平行四边形,那么它就具有属于它的特殊性质,让我们一起来探究:

活动一:动手折叠手中的菱形,你能发现菱形的什么特殊性质?

活动二:结合活动一中的发现,小组合作探究:

问题1:菱形的边、角、对角线具有什么特殊的性质?

问题2:从图形中你能得出哪些特殊的三角形,它们之间有何关系?

环节一的增设,是为了帮助学生梳理平行四边形和菱形的共性.菱形是特殊的平行四边形,因此它具有平行四边形的所有性质,利用环节一,既让学生回顾了平行四边形性质的探究思路:从平行四边形的边、角、对角线、对称性四个方面探究,同时也对菱形有了一个基本的认识.从试教效果来看,与第一次相比较,学生的思路的确更加清晰.

环节二是学生探究的主阵地,该环节设置了两个活动,活动一是利用学具直观感受和探究菱形的轴对称性,这一点与第一次设计相比变化较大,第一次试教是将菱形的轴对称性放在最后提出的,而这次首先就让学生通过学具,动手操作,直观感受菱形的轴对称性,为后面其他性质的探究奠定基础.在课堂上,学生完成该环节很认真,不过,有一部分学生在动手折叠的时候欠缺思考.

活动二的问题设置与第一次比较,指向性更加明确,将学生的思考方向确定为从菱形的边、角、对角线上去探究它的特殊性质.但是当第二次试教完成后,我们发现学生讨论虽然激烈,但各小组同学回答的主要内容极为相似,这些雷同或重复的答案既浪费了大量的课堂时间,又缺乏创造性和新颖性,从而使学生对讨论渐渐失去了兴趣.活动一的探究完全可以覆盖活动二的所有问题,而且一旦将问题设置得过于死板,会限制学生数学思维的发展,不利于学生数学能力的养成.

经过两次试教,笔者和组内的教师都觉得问题串的设计既不能过于空泛,让学生海阔天空,任意探究;也不能过于呆板,让探究活动处于一种形式化,这会剥夺学生对探究的热情和兴趣.经过商讨,大家综合了第一次和第二次的设计,又做了一些调整,形成了第三稿.

第三次试教片段:

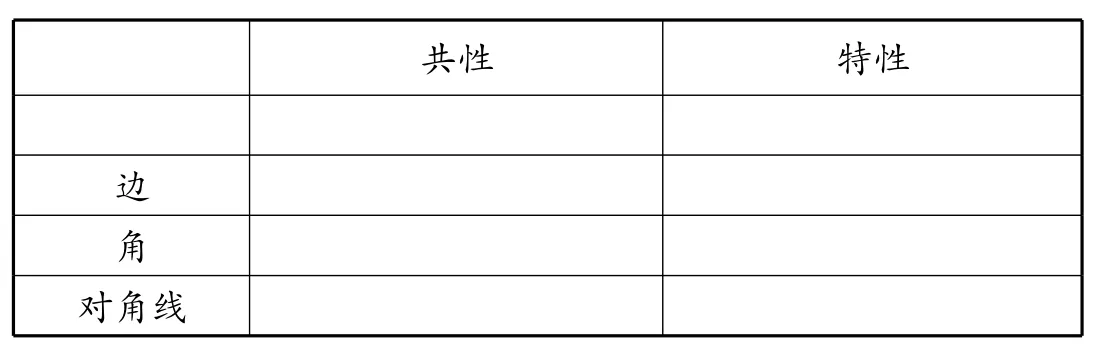

活动一:回顾平行四边形和菱形的共性

1.菱形是特殊的平行四边形,那么它就具有平行四边形的所有性质,请从“边、角、对角线”三个方面回顾平行四边形的性质:

活动二:探究菱形的特殊性质

2.菱形是特殊的平行四边形,那么它就具有属于它的特殊性质,请利用手中的菱形,结合下列问题,小组合作探究菱形的特殊性质:

问题1:画出菱形的两条对角线,动手折一折,两部分图形能否完全重合?若能,说明菱形具有什么特性?问题2:图中有哪些相等的线段,哪些相等的角?问题3:图中有哪些特殊的三角形,它们之间有何关系?

3.根据以上探究,从“对称性、边、角、对角线”四方面归纳菱形的特殊性质,补全上面的表格.

活动三:探究菱形的面积公式

问题4:平行四边形的面积公式是:底×高,菱形是特殊的平行四边形,除了“底×高”这种方法,还有什么特殊的方法吗?

第三次试教笔者将整个探究环节设置成三个活动,并重点关注学生活动二的完成情况.

通过活动一的梳理,学生基本了解了探究特殊平行四边形性质的大致方向,从而信心十足地走向活动二.活动二由三个问题组成,这三个问题实际上在前两次的试教中都出现过,而这一次就是把问题的提法和问题的顺序进行了比较合理的安排,与前两次相比,更有针对性和层次性,既有一定的方向性也有学生自主探究的空间.在学生的探究活动中,笔者看到了学生探究的热情,每个小组探究得都很深刻,小组代表发言的时候思路清晰,总结到位,就像一个个小老师一样将大家探究的问题一一解答,有的同学在下面讲得不过瘾,还从容地走上讲台,问我:“老师,我可以画在这个图形上吗?”我微笑着点点头:“当然可以!”然后他就在黑板上仔细地为大家讲解!

在这节课上,笔者真正地感受到了“学生主体,教师主导”不是形式,“自主探究,小组合作”也不是噱头.如果教师能够利用有效的“问题串”设计去引导学生思维上的共鸣,那么学生不仅会完成教师既定的教学目标,还能给你意想不到的惊喜,有的时候,惊喜还会连连不断.

在活动三的探究过程中,学生又一次给了笔者惊喜.各个小组的学生在探究菱形的面积公式时产生了热烈的“争论”,因为他们都在动脑筋,有的利用了菱形中不同的基本图形进行解答,有的利用了数学图形面积问题常用的割补思想解决问题,还有的同学甚至找到了解决类似问题的通法.这样的探究促使学生们将新旧知识有效地结合起来,训练了学生的数学学科思维.

三、收获与反思

本次课例研究,在转变教师的研究观念上取得了较明显的效果,在提升教师的教学策略上也取得了较大的进步.笔者在这次的课例研究中不断反思,在反思中收获,在反思中成长.

(一)数学探究中“自主”引导的问题串该如何设计

在课堂教学活动中,为了完成一定的教学任务(即学科核心问题),紧扣教学重点和教学难点而设计出的一系列子问题,是教与学的中介,是正常教学的有效方法和手段.那么教师科学地处理好何处提问、提什么问、怎样提问等环节,便可以帮助学生把握重点、化解难点,并开启学生的思维能力.经过三次试教,三次调整,笔者充分了解到合理有效设置子问题的重要性.问题的设置不仅要实现既定的教学目标,更要让学生在问题的引导下合理进行自主探究.

在初中的数学课堂,教师要注重优化“问题串”的设计,才能更好地引导学生主动探索讨论,进而解决问题.通过三次试教的经历,笔者认为有效设计问题串,可以从以下几点出发:

1.善于设计可以动手实验操作的“问题串”

研究表明,思维发展是学生学习过程中智力活动的核心,一般要经过动作思维、形象思维、抽象逻辑思维三个发展阶段.初中阶段是在学习过程中最能够利用动作思维来促进其他两种思维发展的阶段,因此在教学过程中,有效设计可以让学生动手操作的问题串,不仅能够让学生直观操作、探究问题、解决问题,更能够为构建学生新知创造条件.笔者在第二次、第三次试教的过程中都设计了一个动手折叠菱形,直观探究菱形对称性的活动,从学生活动的反馈中可以看出学生喜欢这样的操作性问题探究.

2.“问题串”的设计要注重层次性

数学知识一般都有些抽象,尤其是一些比较难的知识点,即使教师口若悬河地讲解,学生还是难以理解透彻,更谈不上运用了.但是如果设计与该知识相关的有层次、有坡度的问题串,引导学生由浅入深,由易到难,层层递进地理解和掌握知识,那么学生会更有信心去学好数学,同时这种解决问题的方法也会让学生受益匪浅.笔者头两次的问题串设计实际上就是因层次性不够而未能达到想要的效果,而经过调整的第三次试教,问题串便具有层层递进的关系,一环紧接一环,一步一步达成目标.

3.“问题串”的设计要有探究性

设计“问题串”进行教学,就是要引导学生借助问题进行小组合作探究或自主探究,通过学生积极主动的探索,培养他们的思维能力,如果设计的“问题串”没有可探究性,或者并不能让学生进行深入的思考,那么就失去了探究的意义.就像笔者的第二次试教一样,学生在探究活动中打不起精神来,探究便流于形式了!

因此,把握好“问题串”设计的探究性,才能为学生的自主探究提供时间和空间,才能让学生有探究的积极性,才能促进学生思考,培养学生的创造性思维.

当然,如果在设计“问题串”时再注重一点问题的趣味性,笔者相信更能激发学生的学习热情.

(二)引导学生“自主”探究应立足于数学思想方法

笔者的第一次试教以混乱告终,从第二次试教开始就定位于用“类比”探究平行四边形性质的方法探究菱形的性质,从研究“一般”平行四边形到“特殊”的平行四边形——菱形.再到第三次的“将菱形的问题转化成构成它的基本图形(等腰三角形、直角三角形等)的问题”,这一次次的进步实质上也是数学学科思想逐步渗透的推进.最终,在第三次试教中充分体现了数学中的“类比、转化、从一般到特殊”等思想方法,充分体现了数学学科的思维特点.我们的教学应该是“关注学科思维形成方式的教学”,不仅要让学生了解本节课的知识和要达到的能力“是什么”,还要关注其过程和方法,即“为什么”,在这种模式下才能逐渐达到“怎么想到这样做的”的思维层次.

(三)以活动为载体,以问题为主导,充分体现学生的主体地位

新课程标准强调:“在教学过程中要以学生为主体,教师为主导.”在本次备课和磨课过程中笔者始终牢记课程标准要求,无论是动手将平行四边形变成菱形,还是小组合作探究菱形的性质,抑或是应用菱形的性质解决实际问题,始终坚持新课程的理念,体现“学生的主体地位”和“教师的主导作用”,培养学生的综合能力.

在课堂教学中,我们都提倡师生互动,鼓励学生积极地参与到课堂中来,但如何有效地实施这种引导呢?笔者认为精心设计课堂活动中各个环节的问题是帮助学生理解和掌握有关知识,触及学生心灵及思维发展的重要途径.由问题导出学生的学,由问题导出学生的思维,在笔者这次课例研究中得到较大的体现.在三次备课和试课中不断地追求活动设置和问题主导的最优化,最终基本上让学生的主体地位得以最佳地呈现.但是在活动的设置中也出现了一些多余的环节,比如:“情境引入的图片到底起到了什么作用?”仔细想想,的确显得有些多余,学生不认识这些生活中的基本几何图形吗?问题的设置、学生的回答有何意义呢?多余的东西能省则省,没有必要为了花哨而设置一个多余的问题和活动.

(四)实施“1115”的问题设计策略,优化教学问题

首先解释一下何为“1115”:第一个“1”是指找准教学切入点,聚焦一个核心问题;第二个“1”是指立足核心问题,形成子问题群或问题链;第三个“1”是指根据问题发现与解决的需要,创设一个主情境;“5”是指评价核心问题优劣的五个维度,即问题的指向性、适应性、情境性、生长性和自主性.

在本节课的实施过程中,笔者根据校教改活动中提出的“1115”的问题设计策略,找准教学切入点,聚焦核心问题:“探究菱形的性质是什么?”然后以核心问题为依托,根据学生认知、能力的发展和学科教材的内在结构,设置一系列子问题,形成一个问题链,水到渠成地达成教学目标.再根据问题发现与解决的需要创设一个主情境:“利用手中的菱形小组合作探究菱形的特殊性质.”以提高课堂问题的鲜活度,激发学生的探究兴趣.若从问题的“指向性、适应性、情境性、生长性、自主性”五个维度来评价本节课核心问题的优劣,笔者认为本节课问题设置的指向明确,并符合学生的实际情况,能够适应学生的具体学情,同时在具体情境中设置的问题更有利于学生自主探究,但是在本节课的探究式教学上笔者采用的是指导性探究,没有自由探究带给学生的生长性强.

课例研究为教师专业成长构建了进步和发展的平台,但教师的教学思想、教学素养始终是制约课例研究深入实施的瓶颈,如何进一步促进每一位教师参与研究、乐于研究、主动研究、自觉研究还有待于进一步完善教师成长机制,从根本上促进教师的发展.

[1]宋振芳.“问题设置”在数学概念教学中的应用[J].中学生数理化:学研版,2012(5).