逼近学科思维的“简单”路径

——以高中地理教学“山地的形成”为例“基于学科核心问题的疑思导学研究”地理学科课例研究

2015-10-25邹志军

邹志军

(四川师范大学附属中学,成都 610066)

逼近学科思维的“简单”路径

——以高中地理教学“山地的形成”为例“基于学科核心问题的疑思导学研究”地理学科课例研究

邹志军

(四川师范大学附属中学,成都 610066)

学科思维是学科教学的灵魂.地理学科教学必须提升到学科思维的高度才能适应学生的现实需要和未来发展.培养地理学科思维,可以从整合问题,聚焦学科思维;自主引领,构建学科思维;巧设情境,激活学科思维;深挖课标,逼近学科思维等多个维度层层落实,简洁高效,通向学科思维的深处.

地理学科思维 核心问题 自主引领 情境 课标

一、研究背景

(一)关于地理学科思维

思维被誉为“地球上最美丽的花朵”,学科思维则是学科教学的灵魂.学科知识与学科思维固如鸟之双翼,车之两轮,两者的融合与转化促进教育主体的成长.但在信息爆炸的今天,学科教学必须提升到学科思维的高度才能适应学生的现实需要和未来发展.

张亚南在《高考地理学科思维能力价值评价》一文中说:“地理学科(思维)能力大致可以分为地理思维能力、地理野外工作能力、地理表达能力.”鉴于目前学校教育条件的限制,地理学科思维能力主要侧重于地理思维能力和地理表达能力.地理思维能力可以理解为学习者在认识和把握地理学科的过程中形成的对地理事象、规律、原理的认知、理解、分析、判断、归纳、评价能力.地理表达能力是能够熟练使用地理图表描述和说明地理问题;使用地理术语阐释、评价、论述或论证地理问题等[1].因此,在课堂教学中树立明确的学科思维意识,逼近学科思维,无疑是课堂教学的至高追求.

(二)地理课堂中学科思维的失落与探寻

目前,我们常见的地理课堂教学过多地停留在:注重学科知识的传授与讲解,注重课堂形式的展现,注重单个问题的突破与解决等层面.如何从知识传授提升至方法突破,以课堂内容驾驭课堂形式,从个体问题跃升至整体把握,以更高视角认识理解地理现象,达到地理思维能力的发展,是地理课堂教学面临的一些问题. 2014年冬,笔者于四川师大附中教改科研活动的一次赛课历程中体会了课堂教学中学科思维的失落与探寻之旅.

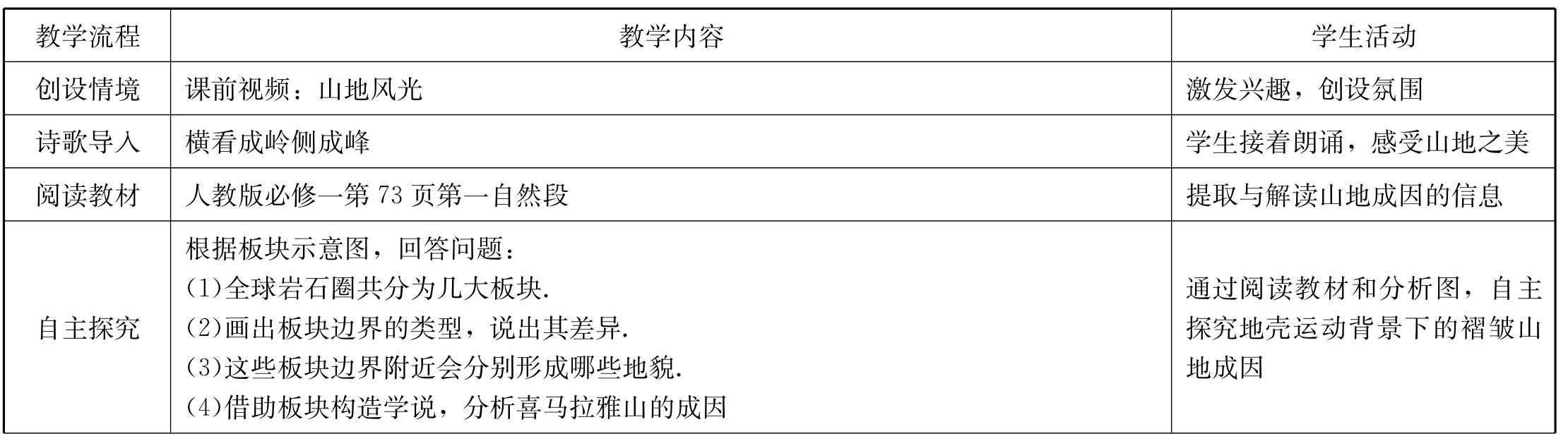

二、研究过程

(一)整合问题 聚焦学科思维

本次赛课的课题是人教版高中地理必修一第四单元第二节“山地的形成”.先行课的教学思路如下:视频展示山地风光——展示世界主要山脉——运用板块构造图分析其成因——由于世界主要高大山地皆属褶皱山地,引出褶皱山和褶皱——展示图片,观察褶皱的岩层形状、新老关系、挤压作用下的形态变化及形态分类——就地取材演示褶皱,展示图片判断背斜向斜——学生就背斜成谷向斜成山及背斜向斜的实际运用等问题展开活动,学生小结—断层的学习—延伸到火山—练习,反馈,结束.

以下是关于褶皱教学的课堂片段:

教师:(展示水平岩层和设问)阅读教材,完成提问.

展示问题:在正常状态下形成的岩层是于地表(填“平行”或“垂直”),而且越往深处岩层越(填“新”或“老”).

学生:平行,老.

教师:水平岩层在地壳运动产生的强大挤压作用下,会发生怎样的变化?

学生:(阅读教材后)发生塑性形变,形成一系列波状弯曲,名为褶皱.

教师:观察,褶皱的基本形态有哪些呢?学生:往上或往下.

教师:往上的就是背斜;往下的就是向斜.

(展示自然界中的背斜和向斜图片,并让学生判断.)

教师:请你就地取材演示褶皱,指出背斜和向斜,并说出岩层的弯曲方向和形成的地貌.

学生:(部分)用手挤压课本,形成弯曲,有的一个弯曲,有的多个弯曲.

教师:形成的地貌呢?

学生:岩层上拱形成山,岩层下弯形成谷.

教师:好.这就是背斜成山,向斜成谷.

课后听取大家意见时,疑点逐渐浮现:第一,背斜成山,向斜成谷,本是一个极其简单易懂的地理现象,为何却把活动设计成若干步骤:1.观察岩层的形态. 2.岩层的新老关系.3.挤压岩层看形状.4.展示背斜山向斜谷的景观图.5.给出模型让学生判断.这一烦琐的设计让人困惑不已,难道“褶皱”需要大量的重复设问?上述对话中,大量烦琐而浅表的提问,不仅让问题缺乏深度,也给人无从把握的感受.问题是课堂教学的凝聚点和助推器,问题的提出不仅要少,而且要精,更需要深,否则问题就显得肤浅随意.第二,将“背斜成谷,向斜成山”的成因与褶皱的地质应用设计在同一活动之中,教学环节模糊,原理探究与应用之间显得仓促.“背斜成山,向斜成谷”是本课的重要问题,这一问题提出之后,没有给予单独突破,导致学生很可能按照教材机械记忆“背斜顶部受张力,常被侵蚀成谷地,向斜槽部受挤压,不易侵蚀成山岭”,根本没有完成从知识到能力的跃升.

事后,与一位同事谈到此中困惑.他说:“我们一贯反对为活动而活动.活动应是为内容服务的形式.如果能在短时间突破问题,何需烦琐的设问;另外,在众多的问题中最关键的是提炼核心问题,既然是核心问题,就应该花大力气突破之,核心问题不仅是知识的凝聚点,更是能力的突破口……”此言一出,让我有茅塞顿开之感.

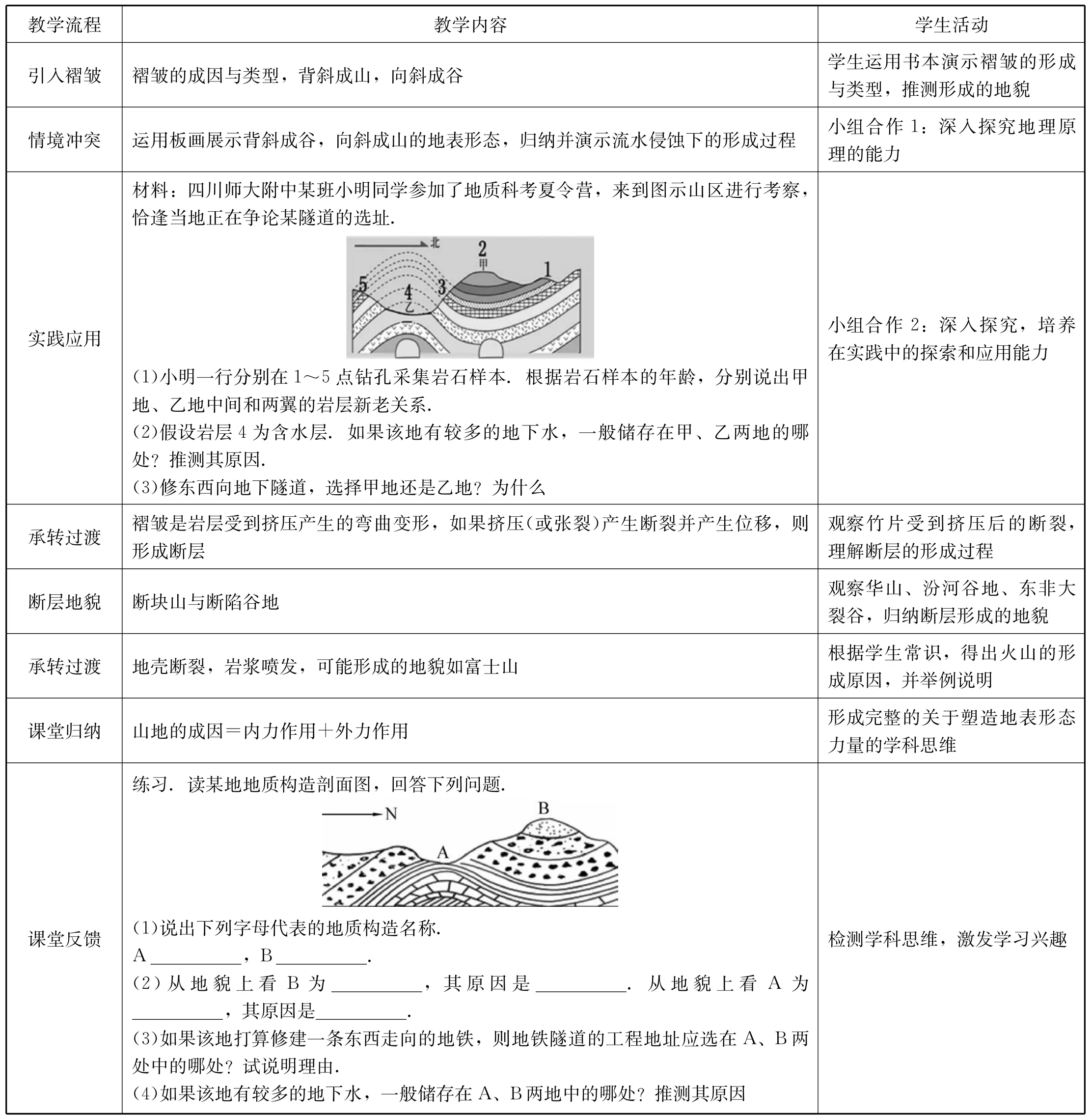

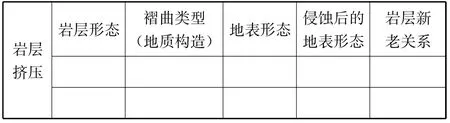

亚里士多德曾说:“思维从问题、惊讶开始.”面对课堂的众多问题,学生往往无从下手.整合问题,提炼核心问题就成为启动思维的着力点.核心问题是从教学内容整体的角度或学生的整体参与性上引发思考、讨论、理解、探究的“牵一发而动全身”的重要问题,具有吸引学生参与的吸引力,在教学过程中形成一个教学板块的支撑力,以及在课堂活动方面让学生共同参与、广泛交流的凝聚力[2].根据这一论断,我将众多问题进行整合,从褶皱山、断块山、火山中确定以褶皱山为重点,在褶皱山中以背斜成山(成谷)、向斜成谷(成山)的成因及判断作为本课的核心问题,并将核心问题层层分解,得出一系列子问题(串):背斜与向斜的形成与分类、岩层形态——背斜与向斜的地表形态——侵蚀后的背斜与向斜地表形态——背斜与向斜的岩层新老关系判断——背斜与向斜的实际应用(修建隧道与寻找地下水).而先前课堂中关于“褶皱”的众多提问简化为一个运用书本呈现的演示和一幅褶皱的板画,即达“以简驭繁”之效;将提炼的核心问题剥离出来作为学生活动的重点,在时间精力分配上则是“浓墨重彩”.总之,从纷繁复杂的问题中整合提炼的核心问题,不仅让课堂变得高效快捷,利于解决问题群,且能聚焦学科思维,使学科思维的提高找到了突破的可能.

(二)自主引领 构建学科思维

学生乃课堂之本,是教学之主体.缺乏学生思维活动的课堂很难说是有深度的课堂,有深度的课堂往往是学生自主发展的课堂.先行课上学生普遍参与度不高,缺乏课堂热情,固然有诸多因素,但与教学设计中缺乏调动学生积极性,引领学生自主构建学科思维的环节密切相关.经过多次打磨后的教学设计中,明确了学生活动与参与的教学设计.生活中的地理知识、相关学科知识和能力等学生的“最近发展区”为自主引领提供了支持.

续表

在自主引领过程中,课堂反馈贯穿于课堂的始终.一方面融于学生自主探索、小组合作、生生评价、师生互动等诸多教学环节,另一方面展现于课堂的专门练习.教师在达成教学目标的过程中时时需要关注的一个环节即是课堂反馈.面对课堂反馈,及时评价,肯定成绩,纠正不足.而且,课堂反馈也是教师课后反思、不断提高的原材料.从课堂练习的反馈来看,先前课堂上学生的回答寥寥,之后课堂上学生的回答犹如潮水般奔袭而来.

(三)巧设情境 激活学科思维

情境教学是指在教学过程中,教师有目的地引入或创设一定的具体场景,以引起学生情感的体验,从而达到提高教学效果的一种教学方式.其本质特征是激发学生的学习兴趣,充分发挥学生的潜力,促进学生自主学习,使学生在轻松愉快的学习中获得更好效果的一种教学[3].本课中的问题情境主要从三个方面进行设置:第一,情境冲突.背斜成山与现实中背斜成谷的情境冲突,向斜成谷与现实中向斜成山的情境冲突,成为学生质疑和思考的引爆点,推动学生的探究兴趣和能力提升.本课将这一认知冲突设计为核心问题,且在这一核心问题的思考和解决中蕴含了学科思维的生成.寻找课堂中的情境冲突并以核心问题的方式解决,不仅利于教学任务的完成,而且有助于学科思维的成长.第二,实践情境.课堂中设置的小明同学来到某山区进行地质考察,运用所学知识寻找地下水、论证隧道选址,让学生置身新情境,突出了实际应用,在新情境中让“学”向更深处漫溯.学生通过“学”的环节,一般达到了经验水平、概念水平,在“用”这个环节,学生将更有机会经历方法水平,甚至是思想水平和价值水平.第三,模型演示.板块张裂形成裂谷乃至海洋的模型演示;挤压课本形成背斜、向斜的模型演示;背斜顶部受张力、常被侵蚀(流水——教学中用毛巾沾水淋在背斜板画图上,擦掉部分岩层表示侵蚀)成谷地的模型演示,为学生学科思维的激活提供了鲜活的素材.事实上,绝大多数地理现象尤其是地质现象时间跨度大,空间范围广,在地理教学中运用地理模型可以解决学生认知地理现象的局限和困难.

(四)参悟课标 逼近学科思维

上述设计虽然在各个环节方面不断打磨,核心问题与情境设置对培育学生“在新情境下解决问题的能力”得到提升,但仍感觉题文不符,与其将教学课题设计为“山地的形成”,倒不如将题目改为“山地的类型(及形成)”,而且不同类型山地的成因各不相同,缺少一个共同的本质和核心,显得本课是各自为政、零零散散地介绍了三种现象.数次参悟,仍然深感没有深入本课课标“结合实例,分析造成地表形态变化(山、谷)的内、外力因素”.从课标的表述进一步思考,需要达到通过分析山地的形成,延伸至分析地表形态变化的内、外力因素.虽然在教学中运用板块构造学说解释了喜马拉雅山等高大褶皱山系的形成,触碰了山地形成的力量——内力因素,但仍是隔靴搔痒,未尽其意.直到反复琢磨的一刹那,突然觉得应该提炼出一个新的题目:山地形成的力量——内力作用+外力作用,这一刻,觉得这节课突然有了灵韵,突然活了起来,于是板书与过去的设计也有所改变.

山地的形成(第四稿板书设计,前面数稿只有第二部分)

(一)山地形成的力量:内力作用+外力作用

(二)山地形成的类型

1.褶皱山

2.断块山

3.火山

体现本课学科思维的实例如下:第一,世界高大山地的形成是地壳运动(板块挤压)的结果,说明山地的形成多与内力作用相关,如喜马拉雅山是亚欧板块与印度洋板块碰撞挤压的产物.第二,背斜成山,向斜成谷,体现了内力作用对地表形态的影响,背斜成谷,向斜成山,体现了外力作用对地表形态的影响.内、外力作用从不孤立存在,只是在不同区域、不同阶段所起的作用不同而已,由此推导出地表形态变化的内、外力相互作用的结果.第三,渭河平原的形成既有板块断裂下陷(内力作用)的前提,也有渭河泥沙堆积(外力作用)的影响.说明内、外力作用存在不同表现形式及其组合,能够成就“千姿百态”的地表形态.第四,最能体现课程标准思想的地理高考试题中,常常考查分析地表形态形成与变化的因素.如2012年四川卷第1题、安徽卷第26题第1小题、2013年广东卷第1题、2014年大纲卷第6题、浙江卷第7题、2015年福建卷第9题、江苏卷第5题.

三、教学反思

1.学科思维的标准:课程标准.通过本课对课标的反复研读,发现每一条课标总能找到一些对应的、宏观的结论.这个结论一定是规律性的,经得起实践反复检验,具有很强的基础性、生长性、包容性.之所以将参悟课标放在最后,是因为从始至终没有离开课标的思考,直到磨课后期才领悟到课标包含的一些内涵.

2.课程标准是学科核心问题的主要来源.核心问题直指课标,是课程标准的具体体现.核心问题是课程标准、学科知识、学生状况多个维度的焦点.有聚合、统摄、深化等作用,突破核心问题是课堂教学活动的关键.

3.情境是问题呈现的载体.将问题设置在恰当的情境,能够融疑、理、趣于一体.情境设置千差万别,异彩纷呈,但一定服务于核心问题,有助于问题的解决和思维的成长.

4.学生在哪里?自主引领下的积极参与,赏析、阅读、独立思考、小组合作、评价互动、归纳小结、课堂反馈等.所有的工作最后指向教学主体的自主活动,最终达成学科思维的生成、发展.

[1]张亚南.高考地理学科思维能力价值评价[J].课程·教材·教法,2010(4):84-88.

[2]张弛.精心设计核心问题灵动推进自主学习[J].新课程教学,2014(3):22-25.

[3]金明玉.浅谈创设地理情境激活学生思维的有效途径[J].齐齐哈尔师范高等专科学校学报,2012(5):127-128.