CT与磁共振成像诊断鞍区肿瘤患者的应用价值

2015-10-25郭莹莹

郭莹莹

CT与磁共振成像诊断鞍区肿瘤患者的应用价值

郭莹莹

目的 比较CT与磁共振成像(MRI)诊断鞍区肿瘤患者的应用价值,为临床诊断提供可靠的参考依据。方法 回顾性分析2013年1月至2015年3月沈阳市红十字会医院收治的临床确诊为鞍区肿瘤患者56例,分别行CT和MRI检查,并以病理结果为标准,比较CT与MRI对鞍区肿瘤的诊断符合率。结果 56例患者中,垂体瘤28例,脑膜瘤19例,颅咽管瘤6例,胶质瘤3例;CT检查对鞍区肿瘤与病理结果的诊断符合率(91.1%)较MRI检查(73.2%)高,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 影像学诊断鞍区肿瘤时,CT诊断准确率较MRI检查更高,临床效果更加理想。

鞍区肿瘤;体层摄影术;X线计算机;磁共振成像;诊断;病理

鞍区肿瘤是颅内肿瘤的好发部位,其种类繁多,解剖结构相对复杂,与周围毗邻肿瘤的关系非常复杂,给临床准确诊断造成一定的困难[1]。目前对于鞍区肿瘤的诊断多依赖于影像学检查,近年随着磁共振成像(MRI)、CT等技术的不断发展,上述技术被更多地应用于鞍区肿瘤的诊断,使鞍区肿瘤的早期诊断率和治疗效果均得到明显改善。本研究就CT及MRI诊断鞍区肿瘤患者的临床价值进行探讨,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 回顾性分析2013年1月至2015年3月于我院收治的鞍区肿瘤患者56例,均经病理确诊,其中男24例,女32例,年龄14~83岁,平均(51±15)岁。临床表现为恶心、头痛、呕吐、视物不清、肢端肥大、闭经、身材矮小、泌乳素增高、垂体功能降低等。所有患者入院后均行CT和MRI检查,并以病理结果为标准分析CT及MRI对鞍区肿瘤的诊断符合率。所有患者均自愿接受临床检查并签署知情同意书。

1.2检查方法

1.2.1CT检查 采用64排螺旋CT扫描机,扫描参数:层厚5~10 mm,间隔5 mm;增强扫描造影剂采用碘海醇,剂量为50~80 ml。扫描范围自听眦线上10.0 cm处开始,先进行平扫,然后进行增强扫描。

1.2.2MRI检查 采用1.5 T超导MR扫描仪,增强扫描造影剂采用钆喷替酸葡甲胺0.01 mmol/kg,扫描参数:T1WI:TR 400~500 ms,TE 20~30 ms,矩阵198×256,层厚5~10 mm;T2WI:TR 2500 ms,TE 80~100 ms。扫描时采取头颅线圈对受试者首先进行常规冠状位、矢状位扫描。

1.3统计学分析 数据采用SPSS 18.0统计软件进行处理,计量资料以±s表示,组间比较采用t检验,计数资料以百分率表示,组间比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

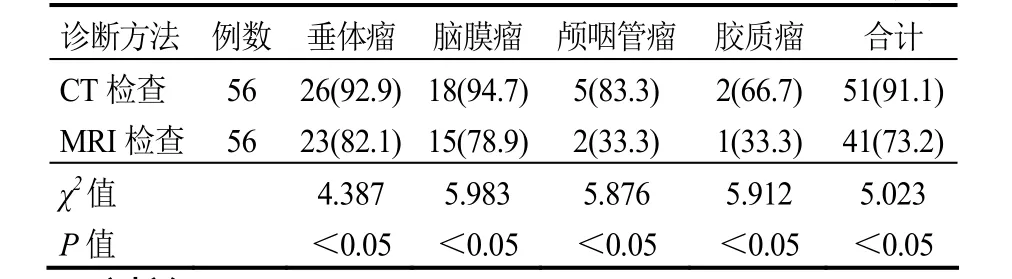

本组56例患者中,经病理检查确诊为垂体瘤28例(50.0%),脑膜瘤19例(33.9%),颅咽管瘤6例(10.7%),胶质瘤3例(5.4%)。CT检查与病理结果的诊断符合率为91.1%,而MRI检查与病理结果的诊断符合率为73.2%,CT诊断鞍区肿瘤与病理结果的诊断符合率较MRI高,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

3 讨论

临床诊断中,对于鞍区肿瘤的诊断可以依据肿瘤的发病部位、形态、密度以及信号等进行判断,然而由于肿瘤的种类繁多,并且解剖结构相对复杂,不同肿瘤CT及MRI检查的表现存在较大差异。因此,熟练掌握鞍区肿瘤的影像学特征,有助于提高鞍区肿瘤的早期明确诊断率[2]。

本研究基于CT与MRI对鞍区肿瘤的诊断价值,分析这两种影像学检查方法和病理结果之间的诊断符合率,结果发现,CT检查与病理结果的诊断符合率为91.1%,而MRI检查与病理结果的诊断符合率为73.2%,说明CT诊断鞍区肿瘤与病理结果的符合率较MRI检查高,这与谭国林等[3]的研究结果一致,表明在鞍区肿瘤临床诊断中,CT检查的诊断价值明显高于MRI检查,其对垂体瘤、脑膜瘤、颅咽管瘤、胶质瘤等鞍区肿瘤的诊断准确性较高,在今后的临床诊治工作中应给予足够的重视,并推广应用。

本研究结果发现,不同种类的鞍区肿瘤其CT和MRI表现存在明显差异:①垂体瘤的CT表现为鞍区内明显的圆形占位,并可以向鞍上或两侧生长,经CT平扫可观察到多数呈等密度,仅少部分呈高密度。部分肿瘤内可观察到明显的出血情况,急性出血肿瘤则呈明显高密度,其他部分呈等密度或低密度。垂体瘤的MRI表现主要为鞍区内存在明显的软组织肿块,大部分肿瘤边缘较为光滑,并向鞍上及鞍旁、鞍下延伸[4]。T1、T2加权像肿瘤显示出实性部分等信号。②颅咽管瘤的CT表现主要为肿瘤钙化,鞍上型与鞍内型肿瘤均存在明显的钙化征象,但对于其他的鞍区肿瘤病变则很少出现钙化。③脑膜瘤的CT表现主要为:肿瘤呈圆形或卵圆形,叶边界分布清晰,病变为等密度或稍高密度,部分会表现出颗粒状、星状或均匀一致的钙化征,较少会出现囊性病变。脑膜瘤的MRI表现为:T1加权像信号与邻近脑组织的脑皮质相似,为明显等信号。脑膜瘤患者T1WI为明显稍低信号,而T2WI则为明显稍高信号,增强扫描可见信号明显强化。脑膜瘤的MRI表现为,肿瘤呈类圆形或不规则形,膨胀外生,边界相对清晰,多数情况下会累及蝶鞍,相对于脑白质而言,为现明显的低信号,T2加权像表现为等信号掩盖[5]。④胶质瘤的CT表现为为不规则分叶状,边界明显光滑锐利,基本不存在瘤周水肿现象,瘤内为多发性囊变,最大囊腔直径为3 cm左右,未见明显的钙化及出血现象。胶质瘤的MRI表现为肿瘤呈椭圆形或不规则形,边界清晰,T1WI加权像为等信号或稍低信号,T2WI加权像信号为高信号,增强扫描中肿瘤实性部分可见明显强化[6]。

综上所述,临床采用CT检查能够对鞍区肿瘤进行准确诊断,特别是对颅咽管瘤、垂体瘤等的诊断准确性较高,为临床早期治疗提供了可靠的参考依据。MRI检查对鞍区肿瘤的诊断准确性较CT检查稍差,但其能够清晰地显示肿瘤的确切部位、侵及范围、邻近结构等,对于临床诊断具有重要意义。

表1 CT及MRI检查与病理结果诊断符合率比较[例(%)]

[1] 唐广山.鞍区肿瘤50例CT与MRI征象分析[J].中国误诊学杂志,2010,11(31):77.

[2] 胡达.鞍区肿瘤的CT与MRI诊断对比研究[J].中外医学研究,2011,9(17):48-49.

[3] 谭国林,贺广湘,陈江波,等.鼻内镜下经鼻中隔后-蝶窦入路切除累及鞍外的鞍区肿瘤[J].中国耳鼻咽喉颅底外科杂志,2011,12(5):351-354.

[4] 尹春红,李玉华,李惠民,等.儿童鞍区占位性病变的MRI诊断及鉴别诊断[J].中国医学计算机成像杂志,2010,23(6):517-521.

[5] 邓燕佳,张雪林,吕晓飞,等.鞍区毛细胞型星形细胞瘤CT和MRI表现及误诊分析[J].临床放射学杂志,2011,23(5):621-624.

[6] 谭晔,张旻,王妍焱,等.颅内生殖细胞瘤的CT和MRI表现[J].中国神经免疫学和神经病学杂志,2010,26(4):283-285.

R445

A

1673-5846(2015)12-0177-03

沈阳市红十字会医院,辽宁沈阳 110013