设计、诊断初中科学建模作业的实践和思考

2015-10-24张学娟

张学娟

【摘 要】通过分析学生的作业表现,发现学生的错误源于学生头脑中错误的模型。本文提出在教学实践中,通过设计和诊断学生的建模作业,帮助学生正确理解科学概念,实现问题的解决,需要教师在诊断学生错误模型的基础上,针对学生学习的重难点、易错点和容易混淆的概念,耐心地展开指导,使学生头脑中原始的模型不断向科学模型的方向发展。

【关键词】建模作业;设计;诊断

有过初中电路教学经验的老师一定会记得,初学电路图时,班里总有那么几个学生作图不用尺,有时候还会有学生把电路元件画在拐角上(见图1)。

图1:学生根据实物图所画的电路图

分析学生的作业表现,可以发现除了不懂得怎样使用电压表外,这份作业其实还是很认真的。在电路图中,各元件的连接顺序与实物图是一致的,在实物图中还有铅笔描画的痕迹,想必是解题时对电流回到负极的路径有点纠结吧。可是为什么会把小灯泡和电流表置于“三岔路口”的中央呢?访谈学生才知道,学生认为电流经过小灯泡后,有两条支路,一个支路通向电压表,而另一个支路则通向电流表。

明明是滑动变阻器与小灯泡串联,电压表应该并联在被测电路的两端,这些基本的知识和技能已经讲解和示范了好几遍,可是这个学生却始终不能接受。对实物图的描画,说明解题时学生还是动了脑筋,可是画电路图时,却不用尺。这恰恰说明了人的头脑不会是一张白纸,在很多情况下,简单的灌输和说教对于人的学习而言大都会是苍白无力的。

建构主义学习理论认为,个体在学习过程中,通过与外界环境的相互作用,不断建构新的认知图式。模型是所研究的系统、过程、事物或概念的一种表达形式,它舍去原型次要的细节和非本质的联系,以简化和理想化的形式去再现原型的各种复杂结构、功能和联系,是连接理论和应用的桥梁。科学教学中的建模作业,是帮助学生认识和理解知识的手段并能够反映学生的思维过程。

一、设计、诊断初中生建模作业的实践案例和建模作业在教学中的作用

在初中科学教学中,地球仪、各种结构图、化学方程式、光路图、电路图、磁感线、各种图像等都可被视为模型。翻阅教材,除了反映生活现象的图片、科学家的照片外,绝大部分的插图也大都可以视为模型。教学中,教师们运用的PPT、Flash动画也大都是运用了模型揭示生物的结构、描述科学规律、解释事物的相互联系和因果关系等。问题是这些模型虽然经过了专家的检验,也符合科学学科的知识体系,但是学生没有经历自主建模和修正的学习过程,一味地简单的灌输,却容易造成学生被动接受和死记硬背的结果,出现图1这样的作业成果,也就不足为奇了。

模型方法,作为一种现代科学认识手段和思维方法,所提供的观念和印象,不仅是人们获取知识的条件,而且是认知结构的重要组成部分。初中科学教学中,设计建模作业,促使学生主动运用模型方法描述科学概念、分析生活现象、研究物质的运动和变化规律,不仅有助于学生思维的发展,也会有利于教师诊断学生对科学概念的理解, 了解不同层次学生的认知水平,厘清教学的起点、重点、难点和易错点,有针对性地设计适合学生的课堂学习活动。

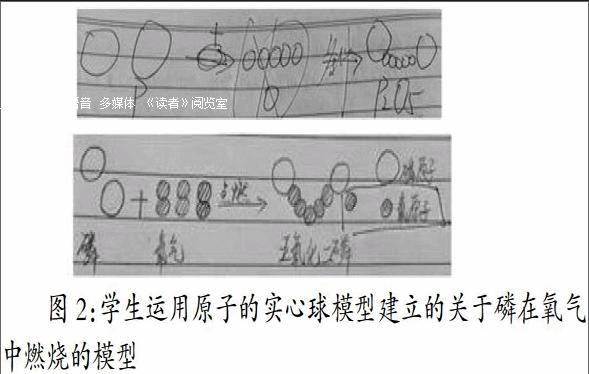

1.厘清教学的重点:以学生运用原子的实心球模型建构反应关系为例

图2:学生运用原子的实心球模型建立的关于磷在氧气中燃烧的模型

从两位学生的表现看,一个班级学生的个体差异是十分明显的。左图中学生对氧气的微观表达,说明在进入质量守恒单元教学的时候,个别学生对于物质的微观构成还没有形成很好地理解。统计结果表明,37%的学生不重视反应的条件,16%的学生不能正确地运用微粒模型表示相关物质,建模作业中,反应前后原子个数不相等的学生很少,仅占6.2%,但有较多的学生出现了多余的原子或分子。作业中,缺少“分子拆分成原子,原子重新组合成新的分子”环节的现象相当普遍。倘若教师不能够促使学生从微观层次上理解化学反应的发生和本质,那么对于学生来说,化学方程式的配平也就演变成了一种凑数的技巧,根据化学方程式计算也就只是一种按比例计算的技能了。

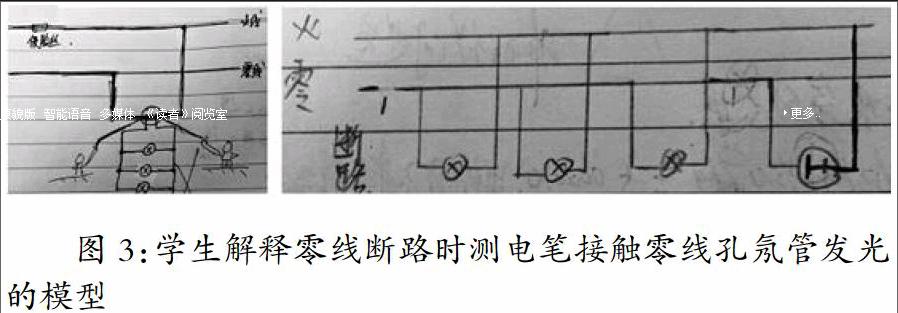

2.发现教学的难点:以学生建立测电笔检查电路故障模型为例

从知识的获得角度看,家庭电路的组成和用电安全单元教学看上去很容易,但是当学生面对运用测电笔检查家庭电路故障问题的时候,却往往束手无策。

建模案例:在家庭电路中,正常发光的三盏灯突然全部熄灭,经检查保险丝完好,用测电笔插进插座的两孔,氖管均发光。有经验的电工根据以上现象,认为是零线断路造成的,请运用电路说明当零线断路时,为什么测电笔接触零线孔时,氖管也会发光。

图3:学生解释零线断路时测电笔接触零线孔氖管发光的模型

统计表明,54.9%的学生能够认识到当零线断路时,测电笔通过灯与火线接触,火线、灯、零线孔、测电笔、人和大地之间形成回路,所以氖管发光。但是分析图3中两位学生建立的模型,可以发现还有不少学生并不理解在家庭电路中插座与用电器之间的连接关系,两位学生不约而同地认为零线孔与火线孔是通过导线直接接通的。右图学生的表现表明,虽然学生知道可以用测电笔区别零线和火线,但事实上并不会使用测电笔,当然也就很难理解火线、测电笔、人、大地之间能构成的回路,测电笔中的大电阻所起到的保护作用。由此可见,通过指导学生的实践和建模,帮助学生认识火线和零线之间、火线和大地之间有220伏电压,理清各种触电事故发生时电流通过人体的路径乃至大小,是家庭电路和用电安全单元教学的重点。

3.明晰教学的易错点:以学生解题时建构的受力分析图为例

图4:解题时学生分析各力关系时建构的受力分析图

在解决压力和压强、功和能、机械效率等综合性力学问题时,完整而且细致的受力分析是解决问题的起点。但观察学生解题时的表现却发现,很少有学生会在计算之前,对物体受到的力作出分析。要求学生在作业中,运用力的示意图建立模型,分析各力之间的大小关系,其中左图要求分析拉力、弹簧测力计的示数、物重与滑动摩擦力之间的关系,右图要求分析各股绳所受的拉力、人的重力、物体的重力、动滑轮的重力以及物体与人对地面的压力之间的关系。endprint

统计结果表明,有34.1%的学生只是在图中标注力的大小(见图4),而不是用带箭头的线段表示力的三要素。生活中,物体的微小形变不容易被学生察觉,对各种力展开基础教学的过程中,学生对于施力物体、受力物体、作用点和方向等基本要素的体验不够充分,进入初三后,导致学生难以在综合性问题中通过受力分析解决力学问题,有一些落后的学生甚至连做功的概念都难以建立。分析学生在建模作业中的表现,不难看出没有明确各力的方向,是导致学生各种受力分析错误发生的关键点。

4.澄清容易混淆的概念:以学生利用微观模型比较物体内能的大小为例。

在初中物理中,内能是指物体内部大量做热运动的粒子具有的能,初学者常常会把温度、内能和热量概念混为一谈。学生在学习内能的过程中,到底是如何理解微粒的热运动,又是如何分析判断物体内能的大小及其变化的?

实践案例:用实心球表示水分子,用带箭头的直线表示水分子无规则运动的方向和快慢,建立微观模型解释:①0℃等质量的水和冰,水的内能大;②40℃的水,质量大的内能大;③等质量80℃和40℃的水,80℃的水内能大。

图5:学生运用微观模型比较和解释物体内能的大小

统计发现,在正式学习内能知识之前,45.1%的学生能够通过自主阅读课本,联系已有的知识,从微粒的排列方式、多少和热运动的剧烈程度角度完整而且清楚地完成三个项目的解释和比较。但是从图5中两位学生的表现可以看出,一些学生不能很好地建立起微粒个数与宏观质量之间的联系。左图学生的表现进一步说明了有些学生对不同状态下微粒的排列方式缺乏正确的认识,而右图学生的解释和分析,说明学生混淆了内能和质量,当学生不能从模型中得到解释的时候,错误地运用了热量的计算公式做出了牵强附会的分析。

学生建立的模型反映了学生头脑中对相关概念的理解,错误的模型导致他们在解题过程中一次次地做出错误的判断。唯有教师指导他们修正头脑中的错误模型,类似的错误才有可能得到减少,直至彻底地订正。

二、实践中领悟到的设计、诊断初中生建模作业的一般原则

建模作为一种认识世界、领悟科学概念、实现问题解决的科学方法,对于落实双基、发展初中生的逻辑思维能力来说有着重要的作用。人的学习不是被动的接受,而是学习主体的领悟。因此,设计建模作业,促使学生体验建模的过程,并在修正的过程中,使学生头脑中原始的模型不断向科学模型的方向发展,要比教师直接呈现和示范科学模型重要得多。通过教学的实践和思考发现,设计、诊断初中生的建模作业,应遵循以下三个基本原则。

1.建模作业应尊重科学事实,遵循科学规范,强调基本技能

建模作为一种科学思维方式,并不是异想天开。科学史上,科学模型的建立都是建立在无数次实验的基础之上,如:卢瑟福原子核模型、磁感线模型等。建模作业追求的是学生对科学原理的理解和问题的解决,美观漂亮虽然不是建模作业的主要目标,但设计和诊断初中生的建模作业,也应该有规范和技能的要求,如:光路图中对于虚像的规定、力的图示中对于力的三要素的规定等。事实上,在科学规范的背后,恰恰蕴藏着科学家们对科学概念的理解。

2.建模作业会经历一个不断修正的过程,教师对待学生的建模作业要付出足够的时间和耐心

建立科学模型需要大量实验事实的支持,学生运用已有的科学知识建立模型同样会经历一个不断修正的过程。初中生认知水平决定了教师会从学生的建模作业中发现各种各样的错误认识,正是这些错误认识帮助教师找准教学的出发点,因此教师应当珍视学生的建模作业,不断鼓励和帮助学生修正原始的模型。初中生正处于学习的持续性和逻辑思维的发展阶段,对于学生在建模作业中暴露出来的种种问题,教师要付出足够的时间和耐心做出指导,学生头脑中的模型才有可能不断接近科学理论所揭示的事实。

3.建模作业的修正需要学生间的交流与合作

班级授课制度下的大班教学,一位初中科学教师一般面对几十乃至上百位学生,一一个别指导学生修正建模作业很难做到。学生间的交流与合作可以扩大交流的渠道和范围,在学生完成建模作业之后,课堂上给予学生一定的时间,促使学生通过相互交流,解释和修正自己的模型,不仅有助于促进学生对概念的理解,也会有助于学生评价和反思能力的发展。

教学实践中,常常为学生解题时一会儿对、一会儿错,甚至一错再错现象而感到苦恼,直到尝试把一些选择题改造为建模作业之后,才算是发现了一点端倪。查阅一些关于模型、模型方法、建模的文献资料后,才知道建模对于初中科学的教学来说是如此的重要。模型有物理模型、概念模型和数学模型等不同类型,诊断学生建模能力的发展水平也有各种各样的方法和手段。因此,设计和诊断学生的建模作业还需要教师们做更多的实践、探索和思考!

【参考文献】

[1]布兰思福特等编著,程可拉等译.人是如何学习的:扩展版[M].上海:华东师范大学出版社,2012

[2]赵双永.模型方法在初中科学教学中的应用探讨[J].读书文摘,2014(05)

[3]陈奋策.物理模型方法与建模[J].福建教育学院学报,2010(12)

[4]林丹.模型方法在高中生物教学中的实践研究[D].福建师范大学,2013(06)

[5]谭燕.高中化学元素化合物知识教学建模研究[D].广西师范大学,2010(04)endprint