清真雅正与清代书院八股文教育*

2015-10-24程嫩生范婧媛

程嫩生,范婧媛

(南昌大学 客赣方言与语言应用研究中心,江西 南昌 330031)

书院是中国古代教育的重要机构,科举是士子读书为官的重要通道。清代时期,书院发展官学化,很多书院重视科举文教育,八股文作为科举文中的重要文体被凸显出来。清真雅正是清代朝廷推行的衡文准则,为了引导生徒作文步入正轨以及促进健康文风的形成,清代很多书院尊奉朝廷的旨意,将清真雅正纳入八股文教育的范畴。清真雅正是清代书院八股文教育的重要内容,要了解清代书院八股文教育,就不能绕开清真雅正。目前虽有一些学者如方孝岳[1](P265-284)、龚延明、高明扬[2](P176-191)等人对清真雅正的有关问题进行过研究,不过清真雅正与清代书院八股文教育的问题鲜有问津。为了弥补此缺憾,笔者撰文加以探讨。

一

清真雅正是清代正文体运动中的一项重要准则。清代以前也出现过正文体运动,如唐代古文运动的倡导者韩愈要求恢复先秦两汉时期清新自然的古文,力斥有着浮华无实之弊的骈文;元代诗坛雅正运动的倡导者也要求,“咸宗魏晋唐,一去金宋季世之弊。”[3](卷八,P4)中国古代正文体运动都是针对文学发展中的不良现象而发,通过拨乱反正使文学沿着健康有序的轨道发展。

论及清真雅正,还得从八股文说起。八股文是明清科考主要文体,一直显要于明清科场,士子要想获取功名,释褐为官,就必须认真研习八股文,过八股文这道难关。明代时期,八股文经历了由质朴典雅趋向艰深怪僻的演变过程。自洪武至成化、弘治年间,八股文风初开,文多简朴。逮及正德、嘉靖年间,“作者始能以古文为时文,融液经史,使题之义蕴隐显曲畅,为明文之极盛。”[4](卷二,P27)隆庆以降,八股文演变出现了异常现象,且每况愈下,“隆、万以机法为贵,渐趋佻巧。至于启、祯,警辟奇杰之气日胜,而驳杂不醇、猖狂自恣者,亦遂错出于其间。于是启横议之风,长倾诐之习。”[5](卷一百九十,P1729上-中)自从隆庆、万历年间八股文风滑坡之后,一些学者深表担忧,他们对当时出现的艰深怪僻之文进行过批判,要求醇正文体,净化文风,这在明代一些书院的学规中有所体现。如河南百泉书院学规指出:“诸士自此为文,理期于精莹,词期于古雅,意期于浑融,义期于闳洽,虽各自为家,而要之泛言剿说、鄙俚艰深诸为文害者务力去之。”[6](卷一,P13)江苏虞山书院学规指出:“先辈文字每于浑融古雅中求真,求到不新之新、不奇之奇、不玄之玄,是举业正法门。”[7](卷四,P5)明代书院施教者虽未提出清真雅正一语,但其思想已经萌芽。

清代时期,科举作为文教的重要内容倍受关注。由于文体乖戾会导致士风衰败,士风衰败会导致国运式微,因此为了端正士习,最终达到国运昌盛的目的,有必要从规范文体开始。清代很多帝王重视规范文体,屡次将它写入谕旨。如顺治二年谕旨指出:“文有正体,凡篇内字句,务典雅醇正。”[8](卷三百三十二,P296)康熙四十一年谕旨指出:“文章归于醇雅,毋事浮华;轨度式于规绳,最防荡轶。”[9](卷一,P53)雍正十年谕旨指出:“特颁此旨晓谕考官,所拔之文,务令雅正清真,理法兼备。虽尺幅不拘一律,而支蔓浮夸之言所当屏去。”[8](卷三百三十二,P297)。自从雍正皇帝明确提出清真雅正后,后代帝王纷纷以此作为衡文的重要准则。如乾隆十年谕旨指出,要尊奉先皇清真雅正之训,积极引导文风[8](卷三百三十二,P299)。嘉庆十年谕旨指出:“乡会试三场并设,经文策对原与制艺并重,然必须先阅头场文艺,择其清真雅正合格者,再合校二三场。取经文之赅洽,策对之详明,自能鉴拔通才。”[8](卷三百三十二,P302)朝廷推行的清真雅正衡文准则意义重大,不仅在净化文风方面有着重要贡献,而且在净化士风以及净化社会风气方面有着重要贡献,对书院、官学等清代各类教育都产生了重要影响。

除了清廷谕旨对清真雅正做过说明外,一些清人也对清真雅正做过解释。为了更为全面地了解清真雅正,我们还需借助一些清人的解释。方苞认为,文贵清真古雅(清真古雅与清真雅正的意义大致相同),“文之清真者,惟其理之是而已,即(李)翱所谓创意也;文之古雅者,惟其辞之是而已,即(李)翱所谓造言也。”他认为,只有理明、辞当、气昌,方能清真古雅,只有博学多识,方能理明、辞当、气昌,“欲理之明,必溯源六经而切究乎宋元诸儒之说;欲辞之当,必贴合题义而取材于三代两汉之书;欲气之昌,必以义理洒濯其心而沉潜反覆于周秦、盛汉、唐宋大家之古文。”[4](卷二,P29)路德认为:“条理井井不杂一物谓之清,一题一文不可移置谓之真,诵法古人不随流俗谓之雅,范我驰驱不为诡遇谓之正。”[10](卷二,P49)张之洞认为,清指书理透露、明白晓畅,真指有意义、不剿袭,雅指有书卷、无鄙语、有先正气息、无油腔滥调,正指不俶诡、不纤佻、无偏锋、无奇格[11](卷二百零五,P1)。上述说解虽然措辞有异,实质大致相同,都主要针对理法辞气等内容加以诠释,都重视文体的雅洁不杂、文风的平正不诡。从清人的诸多解释中我们可知,要使所作之文符合清真雅正准则,学古、尚古毋容忽视。尚古(即尚传统)是中国古代文学发展的重要特征,钱穆论及中、西方文学的区别时指出:“西方文学尚创新,而中国文学尚传统。”[12](P17)虽然以“尚创新”与“尚传统”为标准来区分西方文学与中国文学有其商榷之处(西方文学也有“尚传统”的一面,如文艺复兴以及古典主义时期的一些作家推崇古希腊、罗马的文学作品),但是用“尚传统”一语来对中国文学的特征进行归纳,有其合理之处。唐宋八大家古文运动,明代前后七子以及唐宋派的文学复古运动,清代桐城派古文运动,都是中国文学“尚传统”的典型反映。中国古代文学具有“尚传统”的特征,这从清真雅正的要求中也有所体现。

清真雅正对清代文学创作以及文学研究产生了巨大影响,在清代文学领域可谓无孔不入。张之洞论及清真雅正时指出:“不惟制义,即诗、古文辞,岂能有外于此?”[11](卷二百零五,P1)可见,清真雅正虽是针对八股文而发,但对其它各类文学同样具有穿透力。《古文渊鉴》、《皇清文颖》、《唐宋诗醇》、《唐宋文醇》、《钦定四书文》等清代帝王诏令编纂的大型诗文集,都与清真雅正准则相契合,其中《钦定四书文》的编纂者方苞在推行清真雅正方面功不可没。乾隆元年,方苞奉敕编写《钦定四书文》,凡四十一卷,内容包括明文四集(化治文、正嘉文、隆万文、启祯文)、清文一集,“去取之精,超前轶后。”[13](卷八,P10)该作在选文上以清真雅正为宗,编成之后,对当时科考产生了重要影响。如乾隆九年谕旨指出:“乡会试及岁科试,应遵《钦定四书文》为准。”[8](卷三百三十二,P298)由此可知,《钦定四书文》是当时朝廷为科考制定的一部教材(八股文题目主要来自四书,因此八股文又名“四书文”),士子要想得意于科场,就必须认真研读《钦定四书文》。清代一些书院要求生徒研读该作,从而提高自身的写作水准,以便日后在科场中脱颖而出。如贵州崧高书院学规指出:“至若时文,宜读《钦定四书文》,理法才气,无一不备,清真雅正,骨肉停匀,于乡会场最利。”[14](卷十,P8)由于《钦定四书文》中的选文符合清真雅正准则,对应举大有裨益,因此清代一些书院对该作进行了积极拥护。

二

自从清廷要求以清真雅正作为衡文准则后,很多书院响应朝廷的号召,将清真雅正纳入八股文教育的范畴,要求生徒写作八股文时能以此自律,不作艰深怪僻之文。如江西白鹭洲书院规定,生徒要以清真雅正为准则,以江西先贤为榜样,含咀经训,追溯圣贤道德之学,作文时按脉切理,不可陷入邪道,“至于奇字为崇,禅语离宗,堕入障魔,肆为蟊贼,有一于此,鸣鼓而攻。”[15](卷二,P14)广西藤州书院规定,要尊奉朝廷的谕旨,以清真雅正为准则,生徒作八股文时要发圣贤奥蕴,扬道德光华,千万不可步入歧途,“若使风云月露,徒夸浮靡之观;牛鬼蛇神,甘入诡奇之路。有乖正体,便属邪魔。”要对有悖清真雅正者实施惩罚,“是以轧茁累词,既勒红以著丑;魄骖怪语,复刊榜以明羞。”[16](卷八,P280)从“障魔”、“蟊贼”、“邪魔”等语中可知,艰深怪僻之文祸害匪浅,以清真雅正作为衡文准则很有必要。有些施教者通过揭示当时作文中的种种不良表现告诫生徒,只有以清真雅正为准则,方能医治这些弊病。如浙江龙湖书院山长余丽元认为,当时士子作文出现各种弊病:“清刻者易失之沉晦,雄健者易失之板重,逞才华者或不免于填砌,讲理法者或不免于枯寂,走机神者又不免于油滑。”只有去其短、学其长,以清真雅正为宗,所作之文才会学养兼到[17](卷下,P42)。清真雅正衡文准则不仅对清代书院文学教育有着重要影响,而且对国外书院文学教育有着重要影响。如朝鲜石室书院要求:“凡作文,必皆本之义理,毋得杂以异端诡怪之说。”[18](P1776)其中“毋得杂以异端诡怪之说”一语,便蕴涵有以雅正准则来指导为文的思想。从清代书院文学教育对国外书院文学教育的影响中可知,中国传统文化价值巨大,因此当今国人有必要、也有信心继承与发扬中国传统文化,勇于开创中国文化的复兴之路。

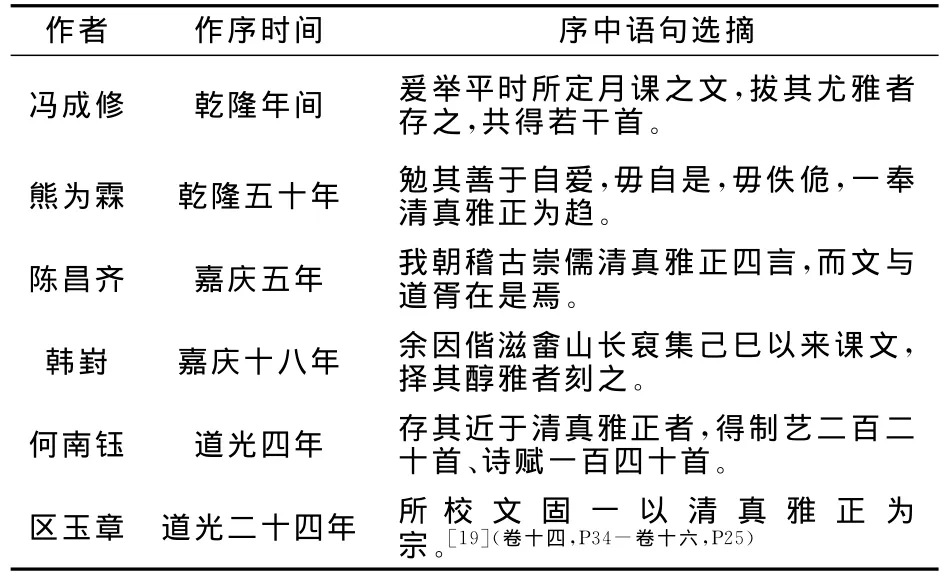

为了激励生徒奋发向上,使才之既优者益加淬励,才之未逮者有所鼓舞,清代很多书院对生徒的优秀课艺进行刊刻。课艺刊刻是清代书院文学教育的重要奖励措施,为我们了解以及研究清代书院文学教育打开了方便之门。清代一些书院在刊刻课艺时,将清真雅正作为甄选课艺是否入集的重要标准。广东粤秀书院在乾隆、嘉庆以及道光年间多次从事课艺刊刻活动,从施教者所作的序文中可知,清真雅正是该院甄选课艺是否入集的基本要求:

作者 作序时间 序中语句选摘冯成修 乾隆年间 爰举平时所定月课之文,拔其尤雅者存之,共得若干首。熊为霖 乾隆五十年 勉其善于自爱,毋自是,毋佚佹,一奉清真雅正为趋。陈昌齐 嘉庆五年 我朝稽古崇儒清真雅正四言,而文与道胥在是焉。韩崶 嘉庆十八年 余因偕滋畬山长裒集己巳以来课文,择其醇雅者刻之。何南钰 道光四年 存其近于清真雅正者,得制艺二百二十首、诗赋一百四十首。区玉章 道光二十四年 所 校 文 固 一 以 清 真 雅 正 为宗。[19](卷十四,P34-卷十六,P25)

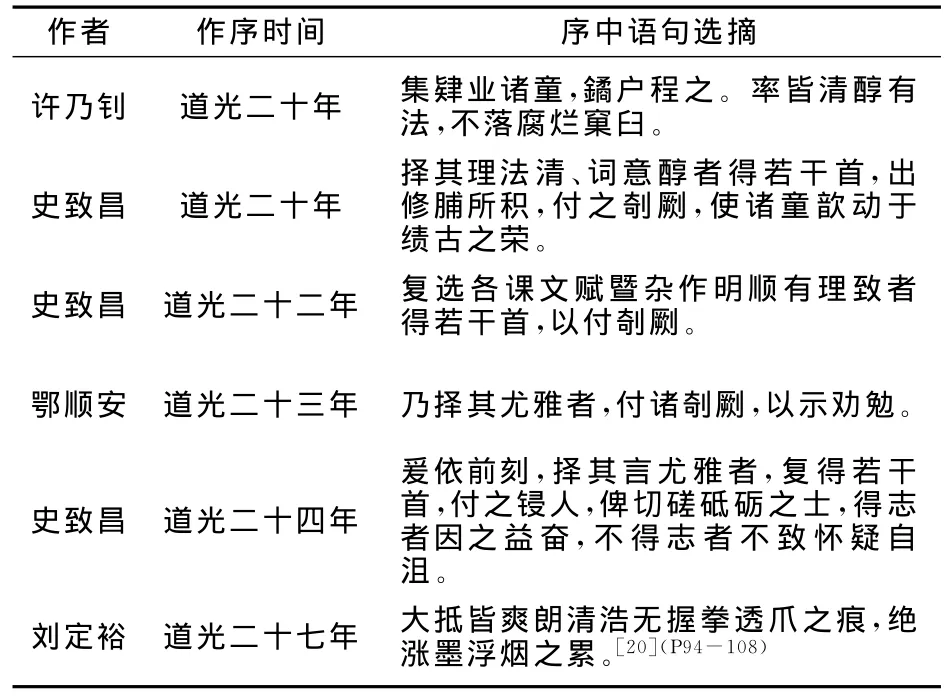

河南彝山书院在道光年间也多次从事课艺刊刻活动,从施教者所作的序文中可知,清真雅正也是该院甄选课艺是否入集的基本要求。

从“使诸童歆动于绩古之荣”、“以示劝勉”、“俾切磋砥砺之士,得志者因之益奋,不得志者不致怀疑自沮”等语中可知,刊刻符合清真雅正准则的课艺对于入选者与未入选者而言,都能起到积极的激励作用。史致昌自从道光二十年担任彝山书院山长后,倾心于书院教育事业,精心擘画教育蓝图。史致昌遵循欲速则不达的教育原则,力戒过高过速,引导生徒在清真雅正的研习征途中稳步前进。道光二十四年,刘定裕督学河南,通过接触与了解,他对史致昌的人品修养以及教育方法称赞不已,“其品学之纯粹,督课之专勤,邦人大吏固已心仪,久之而余尤服其于教示初学之法有深得其要者。”在史致昌的悉心栽培下,彝山书院取得了显著的教育成就,“数年之中来学者服其教而乐其宽,而丕变之速遂月异而岁不同。”[20](P107-108)

作者 作序时间 序中语句选摘许乃钊 道光二十年 集肄业诸童,鐍户程之。率皆清醇有法,不落腐烂窠臼。史致昌 道光二十年择其理法清、词意醇者得若干首,出修脯所积,付之剞劂,使诸童歆动于绩古之荣。史致昌 道光二十二年 复选各课文赋暨杂作明顺有理致者得若干首,以付剞劂。鄂顺安 道光二十三年 乃择其尤雅者,付诸剞劂,以示劝勉。史致昌 道光二十四年爰依前刻,择其言尤雅者,复得若干首,付之锓人,俾切磋砥砺之士,得志者因之益奋,不得志者不致怀疑自沮。刘定裕 道光二十七年 大抵皆爽朗清浩无握拳透爪之痕,绝涨墨浮烟之累。[20](P94-108)

课艺评点是清代书院实施文学教育的重要方式,清代书院施教者在进行八股文课艺评点时,也重视从清真雅正的角度加以评述。光绪十四年,陕西关中书院对生徒的优秀课艺进行了刊刻,其中八股文课艺独占鳌头。陕西巡抚叶伯英作序时指出,生徒所作课艺“华实并茂,茹古含今”[21](序,P1)。山长柏景伟作序时指出,生徒学有根柢,不以文艺为科名之券,所作课艺“无卑靡气习”[21](序,P4)。由于该院重视清真雅正教育,因此生徒所作课艺能以清真雅正自律,施教者通过评点来对生徒的善学之举给予肯定,此处选摘部分评点来作说明:

题目 作者 所得评点《诗云桃之夭夭二节》周毓棠体认既真,措词亦雅洁可诵。《子曰诗三百 一节》董涛吐嘱名隽,骨秀神清,扫除一切,独标真谛。《志于道,据于德,依于仁》 封鉴圻 简练精当,是老斲轮手。《夫圣》 柏震蕃 不泛说圣字,脉理自真。《是以如是其急也》 讷尔吉善 轩轩霞举,理法双清。《周公曰王若曰》 李福善 词章典雅,步伐整齐,是经籍湛深之作。[21](P28-240)

施教者在评点课艺时,或是针对清真雅正中的一点内容而发,如“轩轩霞举,理法双清”(清)、“不泛说圣字,脉理自真”(真);或是针对清真雅正中的两点内容而发,如 “体认既真,措词亦雅洁可诵”(真与雅)、“吐嘱名隽,骨秀神清,扫除一切,独标真谛”(清与真)、“简练精当,是老斲轮手”(清与正)、“词章典雅,步伐整齐,是经籍湛深之作”(清与雅)。施教者的这些积极评价会成为鞭策生徒继续前行的重要动力。中国现当代文艺理论家朱光潜先生认为,写作如同写字,其过程有“疵、稳、醇、化四境”,稳境虽是平庸的境界,但不易达到[22](P142-145)。清代很多书院通过频繁的文学课试活动,来加深生徒对清真雅正的理解,使生徒在作文上铢积寸累、循序渐进,逐渐摆脱疵境而走向稳境。

三

多读名作一篇,胜阅庸稿百首。由于名作论述独到、功底深厚、造诣精深,因此研习名作对提高生徒的理论认识以及增强生徒的写作能力都起着重要作用。为了便于生徒理解清真雅正,清代很多书院要求生徒研习名作,明代王鏊、唐顺之、归有光、胡友信等八股文名家的作品时常进入清代书院教育视野。有些施教者在进行八股文教育时,既要求生徒研读经典古文,还要求生徒研读这些八股文名家的作品。如河北井陉知县周文煊为当地东壁书院作记时指出,八股文写作需要汲取诸多不同的养料:在取材变化上,要研习先秦两汉以及唐宋时期的古文;在规矩绳墨上,要研习王鏊、唐顺之、归有光、胡友信等八股文名家的作品[23](第十四编,P30)。有些施教者认为,研读八股文名家的作品可以拓宽视野、雄健笔力,下笔时方能游刃有余,不会出现手足无措的窘境。如湖南玉潭书院山长周在炽指出,写好八股文并非易事,“腹俭则辞不能骋,笔窘则意不能达”,研习王鏊、唐顺之、归有光、胡友信等人作品对八股文写作大有裨益[24](卷三,P11)。明代八股文名家的作品很多,不能做到一一精读,为了使生徒集中精力研习,广东端溪书院精选出王鏊、唐顺之、归有光、胡友信等人三十余篇作品,要求生徒仔细揣摩[25](卷四,P12)。研习八股文不仅需要重视名家作品,而且需要重视选择善本。由于研读低劣俗本只会带来庸俗之气,对生徒写作有害无益,因此一些书院要求,应择善本研读,不可接触俗本。如四川草堂书院学规指出,劣本会误导初学者,使得他们在作文时,“不根之谈,滥劣之调,捉笔纷来”[26](P1656)。陕西味经书院教法指出,生徒研习八股文时,不可研读“一切坊间卑靡之编与关中腐滥之作”,而要研读善本,先精选清代名家范文百余篇以及明代名家范文二三十篇读之,然后精选“墨卷之清真雅正、警湛雄奇者”四五十篇读之[27](教法下,P3)。读书作文如同行路,行若未至,可以继续努力;途径若错,往往劳而无获。上述施教者在选择版本方面去劣存善,要求生徒择善而从,既为生徒研习八股文指引了正确的途径,也为书院从事清真雅正教育指引了正确的方向,还为八股文善本的保存与流传贡献出了重要力量。

宋代时期,江西之地为道德文章的渊薮,如北宋古文名家欧阳修、曾巩诞生于此,南宋朱熹知南康军期间修建白鹿洞书院,力挺道德之学。明代时期,江西之地以科举业闻名于时,当地很多士子凭借科举跻身朝廷,时有“翰林多吉水,朝士半江西”[28](乙集,P172)的美誉,其中章世纯、罗万藻、陈际泰、艾南英是明代江西八股文名家(有“章、罗、陈、艾”之称)。明代江西八股文成就斐然,影响很大,有“江西派”之说。清代一些书院重视明代江西八股文教育,为了引导生徒合理研习,有的书院要求将明代江西八股文与艰深怪僻之文区分开来。如江苏钟山书院学规指出,有些人作文“或貌新奇则实庸腐,外崛强而内空疏,牛鬼蛇神,虎皮羊质,是为假西江假国初”,只有效法古人,才能做到清真雅正,才会“学西江者真西江,学国初者真国初”[26](P1494)。台湾文石书院学规指出,凡为艰深怪僻之文,皆托名江西派八股文,其实艰深怪僻之文与江西派八股文截然有别,江西派八股文“或意在笔先,或神游题外,自成一家机杼”,今人“但剽窃险怪字句,以涂饰耳目,牛鬼蛇神,欲以欺人,适以自欺而已”[26](P1557-1558)。一些施教者通过辨析厘正,为明代江西八股文廓清了误说,还明代江西八股文以本来面貌。方苞在编纂《钦定四书文》时,就收录了明代江西八股文的大量作品,并对这些作品做出了很高评价。如评点陈际泰的《所藏乎身不恕 三句》时云:“每字必析两义,气清笔锐,篇法浑成。”[29](卷一,P16)评点艾南英的《其愚不可及也》时云:“清真明快,题无不尽之义。”[29](卷三,P19)从中可知,明代江西八股文与清真雅正准则不悖,与艰深怪僻之文有别,将明代江西八股文与艰深怪僻之文相混之举并不可取,方苞在编纂《钦定四书文》时的见解有力印证了钟山书院、文石书院施教者观点的合理性。

清真雅正教育是属于文学教育的范畴。由于为文与为人多有联系,因此清代一些书院在从事清真雅正教育时,既有为文上的开导,又有为人上的训迪,通过为人上的训迪来对生徒展开道德教育,从而塑造生徒的道德品性,提升生徒的道德素养。如四川草堂书院学规指出,朝廷以清真雅正作为衡文准则后,主司本此以取文,士子宗此以应举,“若自恃聪明,为文诡僻,欲求售于时,真南辕而北辙矣”,为文与为人密切联系,生徒不可忽视[26](P1656)。四川金华书院学规指出,要遵循清真雅正的准则,“不得为无稽之谈、险怪之语”,“好为诡遇,即此心术不端,他日必非善类”[26](P1653)。广东粤秀书院要求生徒尊奉清真雅正的准则,在八股文训练中笃志古人之学,端正人品,“人品正而后有文章,异日为贤臣,为醇儒”[19](卷十六,P8)。在社会发展过程中,道德的作用巨大,“道德作为人的社会性的重要表征,构成了社会秩序与个体整合的必要担保。”[30](P43)作为个体中的人只有严守道德,社会秩序才会有条不紊,社会才能和谐发展。上述书院在进行清真雅正教育时,都重视道德教育,重视将为文与为人联系起来,要求生徒文行兼修,作醇正之文,做正直之人。为文应与为人联系起来这一问题,清廷谕旨有所述及。如乾隆十年谕旨以清真雅正来规范文体时指出:“嗣自今其令各省督学诸臣时时训饬,乡会考官加以区择,凡有乖于先辈大家理法者摈弃弗录,则诡遇之习可息,士风还淳,朕有厚望焉。”[8](卷三百三十二,P299)可见,文风有关士习、士风,意义重大,不可小觑。清代一些书院在从事清真雅正教育时,重视将为文与为人结合起来,与朝廷颁布清真雅正谕旨的初衷相符合,既会端正文风,又会端正士习,既有利于提高生徒的八股文写作水准,又有利于增强生徒的道德履践能力。此有力彰显出,在中国古代书院,科举文教育与道德教育可以兼顾而不相背离。

科举是士子实现理想的重要渠道,也是国家羁縻人才的重要渠道。由于科举对士子而言作用巨大,因此自从科举诞生后,历代社会都出现百舸争流的紧张局面,也都出现类似范进中举的闹剧事件。科举像幽灵一样纠缠过历代士子,尤其是死死纠缠那些屡战屡败者,令他们求之不得而又欲罢不能,深深陷入两难的境地。由于科举事关生徒的前途,因此历代很多书院重视科举文教育,不过,为了促进生徒健康成长,不少书院在重视科举文教育时也重视道德教育。清代一些书院在进行清真雅正教育时重视为文与为人的统一,便是科举文教育与道德教育相结合这种教育现象的典型反映。这些将科举文教育与道德教育结合起来的书院,在教学过程中不会被利禄所侵蚀,能够为国家培养出品学兼优的科举人才,实现文学教育的崇高理想。最后,值得说明的是,古代书院类型多样。在清代时期,尽管有些书院重视将科举文教育与道德教育结合起来,不过也有一些书院由于过于重视利禄而将目标紧紧锁住科举,这些书院在从事科举文教育时往往忽视道德教育,因此也就谈不上为国家培养出品学兼优的科举人才。

[1] 方孝岳.中国文学批评中国散文概论[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2007.

[2] 龚延明,高明扬.清代科举八股文的衡文标准[J].中国社会科学,2005,(4):176-191.

[3] 欧阳玄.圭斋文集[M].上海:上海商务印书馆,《四部丛刊》初编本,1922.

[4] 方苞.望溪先生文集·集外文[M].清咸丰元年刻本.

[5] 永瑢,纪昀等.四库全书总目[M].北京:中华书局,1965.

[6] 聂良杞.百泉书院志[M].南京:江苏教育出版社,《中国历代书院志》本,1995.

[7] 孙慎行.虞山书院志[M].明万历年间刻本.

[8] 崑冈,刘启端.钦定大清会典事例[M].上海:上海古籍出版社,《续修四库全书》本,2002.

[9] 丁善庆.长沙岳麓书院续志[M].清同治六年刻本.

[10] 路德.柽华馆全集·文集[M].清光绪七年刻本.

[11] 张之洞.张文襄公全集[M].北京:中国书店,1990.

[12] 钱穆.中国文学论丛[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2002.

[13] 阮元.学海堂集[M].清道光五年刻本.

[14] 徐鋐,萧琯.松桃厅志[M].清道光十六年刻本.

[15] 刘绎.白鹭洲书院志[M].清同治十年刻本.

[16] 胡毓璠.藤县志[M].清光绪三十四年刻本.

[17] 余丽元.龙湖书院志[M].清光绪十四年刻本.

[18] 邓洪波.中国书院学规集成[M].上海:中西书局,2011.

[19] 梁廷柟.粤秀书院志[M].清道光二十七年刻本.

[20] 史致昌.彝山书院志[M].清道光二十六年刻本.

[21] 柏景伟.关中书院课艺[M].清光绪十四年刻本.

[22] 朱光潜.谈文学[M].合肥:安徽教育出版社,2006.

[23] 王用舟.井陉县志料[M].民国二十三年刻本.

[24] 周在炽.玉潭书院志[M].清乾隆三十二年刻本.

[25] 傅维森.端溪书院志[M].清光绪二十六年刻本.

[26] 陈谷嘉,邓洪波.中国书院史资料[M].杭州:浙江教育出版社,1998.

[27] 刘光蕡.味经书院志[M].南京:江苏教育出版社,《中国历代书院志》本,1995.

[28] 钱谦益.列朝诗集小传[M].上海:上海古籍出版社,1983.

[29] 方苞.钦定四书文·启祯四书文[M].台北:台湾商务印书馆,《文渊阁四库全书》本,1986.

[30] 李建华,冯丕红.论道德继承的基本属性[J].南昌大学学报(人文社会科学版),2013,(3):42-47.