16排螺旋CT血管造影对肺动脉栓塞诊断及快速评价严重程度的价值

2015-10-24崔大勇

崔大勇

(宝清县人民医院放射科,黑龙江 宝清 155600)

16排螺旋CT血管造影对肺动脉栓塞诊断及快速评价严重程度的价值

崔大勇

(宝清县人民医院放射科,黑龙江 宝清 155600)

目的 研究16排螺旋CT血管造影应用于肺动脉栓塞诊断工作中发挥的作用,探讨其在患者肺动脉栓塞严重程度及时评价中的应用效果。方法选择2013年9月至2014年9月本院48例肺动脉栓塞患者,针对患者临床资料开展回顾性分析,根据患者病情将其划分为高危组和非高危组,高危组20例,非高危组28例,两组患者均采用16排螺旋CT血管造影法进行检查和诊断。结果高危组患者CT检查结果显示,其中央肺动脉受累比例大大高于非高危组,两组对比差异明显,具有统计学意义(P<0.05);高危组20例患者横轴位右心室RVD为(5.51±1.32)cm,明显大于非高危组的(4.41±0.66)cm,两组患者横轴位右心室短径比较差异明显,具有统计学意义(P<0.05)。结论针对肺动脉栓塞患者,采用6排螺旋CT血管造影方法,能够实现对患者肺动脉栓塞状况的直观检查和判断,明确具体的病变范围,评价栓塞程度,能够为该疾病临床治疗方案的制定提供科学的参考依据。

16排螺旋CT;肺动脉栓塞;临床诊断;严重程度;应用价值

1 资料与方法

1.1一般资料:选择2013年9月至2014年9月本院48例肺动脉栓塞患者作为本次研究对象,针对患者临床资料开展回顾性分析,根据患者病情将其划分为高危组和非高危组,高危组20例,非高危组28例,高危组20例患者中男性12例,女性8例,高危组患者年龄最小41岁,年龄最大77岁;非高危组28例患者中男性18例,女性10例,本组患者年龄42~76岁。本次研究48例患者中存在下肢深部血栓性静脉炎史的有20例,存在呼吸不畅等症状的患者有7例,8例患者出现胸痛现象咯血症状,6例患者近段时间内接受过手术治疗,4例患者存在肺动脉高压问题,2例患者的具体病因还不明确。20例下肢深部血栓性静脉炎患者通过临床检查及超声检查手段进行临床诊断。

1.2方法:选择GE公司制造的Bright Speed 16层螺旋CT机作为本次研究的研究设备。正式开展扫描工作前,引导患者投入屏气训练,取仰卧位,选择患者部位作为初始扫描位置,一直扫描到肋膈角位置,扫描过程中将管电压控制在110 kV,将管电流设置为80 mAs,增强扫描的过程中可选择非离子型碘对比剂,将使用剂量控制在80~100 mL,借助高压注射器,通过患者肘前区域,实现静脉输注,将输注速度控制在每秒4.0 mL。选择Smart-Prep软件对比剂智能触发技术,顺利获取最优延迟扫描时间。结束扫描工作工作后,对扫描图像进行有效拆分,拆分后的图像层厚为0.625 mm,保持0.625 mm的层间距,将薄层图像输送到ADW4.4工作站中,所有扫描图像均要科学控制窗宽以及具体窗位,开展持续观测工作过,同时借助MIP技术以及MPR技术等开展后处理工作[1-2]。

1.3临床观察指标:针对患者中央肺动脉受累比例进行研究分析,观察患者右心室短径大小,将高危组及非高危组的中央肺动脉受累比例及右心室短径进行比较[3]。

1.4统计学分析:本次研究选择SPSS21.0数据软件包针对高危组及非高危组相关数据进行分析和处理,通过t和χ2检验相关数据对比,若P<0.05,则意味着高危组和非高危组在相关数据比较上存在明显区别,差异具备统计学意义,反之,则表示高危组和非高危组在相关数据比较上不存在明显区别,差异不具备统计学意义。

2 结 果

2.1两组患者中央肺动脉受累比例比较:高危组患者CT检查结果显示,高危组中央肺动脉受累的有其中央肺动脉受累比例大大高于非高危组,两组对比差异明显,具有统计学意义(P<0.05)。

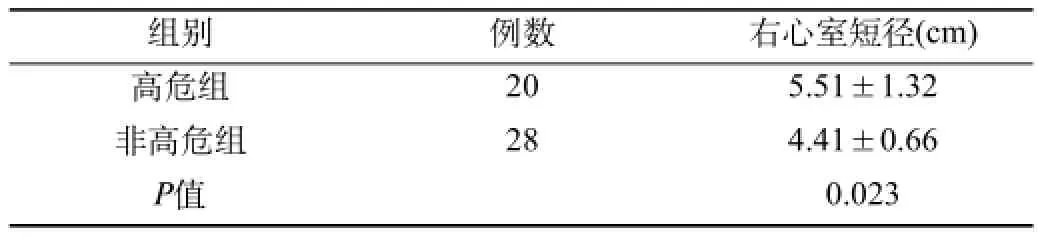

表1 两组患者右心功能参数比较

2.2两组患者右心功能参数比较:见表1。高危组20例患者横轴位右心室RVD为(5.51±1.32)cm,明显大于非高危组的(4.41±0.66)cm,两组患者横轴位右心室短径比较差异明显,具有统计学意义(P<0.05)。

3 讨 论

本次研究发现,48例肺动脉栓塞患者通过16排螺旋CT血管造影进行检查,高危组患者CT检查结果显示,其中央肺动脉受累比例大大高于非高危组,两组对比差异明显,具有统计学意义(P<0.05);高危组20例患者横轴位右心室RVD为(5.51±1.32)cm,明显大于非高危组的(4.41±0.66)cm,两组患者横轴位右心室短径比较差异明显,具有统计学意义(P<0.05)

总而言之,针对肺动脉栓塞患者,采用6排螺旋CT血管造影方法,能够实现对患者肺动脉栓塞状况的直观检查和判断,明确具体的病变范围,评价栓塞程度,能够为该疾病临床治疗方案的制定提供科学的参考依据[4-6]。

[1]张云,李家琳,赵泽华,等.64层CT多平面重建对肺动脉栓塞的诊断价值[J].中外医疗,2010,14(1):145-146.

[2]贾红明,崔冰,李苒光.多层螺旋CTPA对肺动脉栓塞诊断的价值[J].贵阳医学院学报,2010,20(1):56-57.

[3]梁鹏,赵冬青,王雄.肺动脉栓塞的CT诊断[J].医疗装备,2010,13(4):113-114.

[4]胡学梅,马丽娅,张进华,等.低剂量、等渗低浓度对比剂CT肺动脉血管成像技术在诊断肺动脉栓塞中的应用研究[J].中华放射学杂志,2014,48(10):811-815.

[5]张雪峰.CT肺动脉造影与MR诊断肺动脉栓塞的临床价值分析[J].中国医药指南,2015,13(4):100.

[6]熊建国.16排螺旋CT在肺动脉栓塞诊断中的临床应用[J].中国实用医刊,2015,42(5):98-99.

R445.3

B

1671-8194(2015)19-0159-01