公允价值会计对股利分配政策的影响研究

2015-10-24罗楠

罗楠

公允价值会计对股利分配政策的影响研究

罗楠

基于理性股利理论,公允价值“持有收益”因其未实现性、不可持续性、不伴随现金流的特征,不应作为股利分配考虑的依据。但是,管理者和投资者的有限理性,以及转型时期的特殊性等因素影响了公允价值会计对股利分配的作用。本文通过机理分析和实证检验得出结论:公允价值变动损益与企业现金股利的支付水平显著正相关,且反应系数同经常性损益与现金股利的反应系数几乎一样;国有控股企业的公允价值变动损益与企业现金股利的支付水平不相关,非国有控股企业中两者显著正相关;股权集中度低的企业公允价值变动损益与企业现金股利的支付水平不相关,股权集中度高的企业两者显著正相关。

公允价值变动损益经常性变动损益股利分配政策

股利分配政策是公司财务决策的重要组成部分,是公司投资决策和融资决策的逻辑延续,影响公司的利益在股东和内部留存之间的合理配置。合理的股利分配政策有利于协调、平衡并优化股东的当期收益与公司未来的长远发展,有利于树立良好的公司形象,实现公司价值最大化;反之,不当的股利分配政策不仅会降低企业的价值,甚至还会使公司陷入财务困境,乃至破产清算。

上市公司股利分配政策的影响因素很多,包括宏观因素、产业因素和公司因素等等。股利的实质是将公司税后净利润对投资者进行分配,故公司的盈余水平是股利分配政策的关键因素。新会计准则中公允价值计量属性的引入,在一定程度上改变了财务会计信息的传统计量基础,公司盈余组成中的公允价值变动损益将减弱盈余的可持续性和可预测性,加大会计盈余与现金流的分离度,降低盈余的现金保障程度,这一计量基础的改变是否会影响企业管理者的股利分配决策,是否会导致不合理的股利分配行为?本文基于行为公司金融理论视角,从公司管理者和资本市场投资者有限理性的角度出发,研究公允价值会计对企业股利分配政策的影响,同时考虑我国转型时期的特殊性,试图为我国理论界和监管者提供一些经验证据。

一、文献回顾

从已有研究成果来看,相关文献可谓是凤毛麟角。关颍通过实证分析方法研究了公允价值变动损益对现金股利的影响,以及股票价格对于现金股利分配行为的反应。实证结果表明:公允价值计量在企业现金股利分配的决定过程中发挥了一定的作用,有显著的正相关关系。李育红提出由于公允价值调整会引起当期的净利润变化,因此会引致噪音,并对信息使用者的决策造成阻碍,向上的公允价值调整与现金股利变化具有显著的正相关关系;上市公司大股东存在着利用公允价值调整损害外部投资者利益的行为。上述研究存在两大问题:一方面,实证分析的样本量少、时间维度短,仅选取了2007年的沪深两市A股上市公司做样本,该时期正是资本市场大牛市,整体市场投资热情高涨,影响数据的客观性和结论的准确性。另一方面,研究成果没有考虑我国转型时期的经济特征,只进行了全样本整体分析,不能反映企业在不同体质和股东结构下的差异性。

二、机理分析与研究假设

按照现代股利理论的观点,理性的股利政策应当与企业价值最大化目标相联系,一般具备如下特征:(1)股利政策相对稳定,具有连贯性和规律性;(2)股利分配与公司经营业绩挂钩;(3)股利政策与公司的市场形象相联系,有明确的股价目标;(4)股利政策与公司的长远利益相统一。公允价值会计实施后,企业的净利润可分为两部分:一部分是剔除公允价值变动损益后的已经实现了的净利润,也是企业主营业务产生的经常性损益;另一部分则是由于公允价值变动产生的未实现的持有损益,即公允价值变动损益。公允价值变动损益只影响当期净利润,可持续性和可预测性差,是非经常性损益,且不会对当期现金流量造成影响。根据现代股利理论的观点,上市公司的股利政策应该保持相对稳定,盈余的暂时性增加和下降,并不会显著影响股利支付水平,更何况公允价值变动损益属于尚未实现的、无现金流保障的持有收益,并没有引起盈余实质性的增加和减少。因而,延续现代股利理论的观点,公允价值变动损益不应影响股利分配政策。

现代股利理论认为管理者和投资者的决策是建立在理性、效用函数最大化、风险规避以及依据实际情况的发展变化不断更新、修正自己的决策知识等假设之上的。然而大量社会学、心理学、行为学的研究结果表明,人们实际的决策并非总是理性的。人们在决策时总是过分相信自己的判断能力,经常根据自己对经济环境、发展前景、决策结果的主观认识和心理预期做出判断,这必然受到自身认知能力和知识积累的局限、主观心理因素的影响,以及外界环境不完备性和复杂性的干扰,导致人们的总体决策偏离标准的理性人假设。我国上市公司的股利政策与发达国家的股利政策行为存在显著的差异,无论从股利支付数量还是从股利支付形式,都存在着随意性,不遵循稳定的股利政策,进一步表明我国的股利政策是非理性的。

相关研究结果表明,公允价值变动损益具有信息含量,与股价显著正相关,即公允价值变动损益为正时,会引起股票价格上涨;公允价值变动损益为负时,会引起股票价格下跌。当市场行情看涨时,按公允价值计量的资产的公允价值就会增加,公允价值变动损益增加,企业的净利润增加,股票价格上涨,这一系列变化将会导致管理者过度自信的非理性心理,其次根据上述投资理论的理念,管理者为了迎合投资者对企业盈余的预期,将会增加现金股利的发放,以向市场传递公司经营状况良好、盈余能力增强的信号,增强投资者的信心。而当市场行情看跌时,按公允价值计量的资产的公允价值就会减少,公允价值变动损益减少,企业的净利润降低,股票价格下跌,这一系列变化将会导致管理者过度悲观的非理性心理,其次由于管理者股利政策随意性,以往年度的过度分红可能会使公司的内部自由现金流减少,现金相对比较缺乏,这都将促使管理者减少现金股利的发放。因此提出以下研究假设:

假设1:公允价值变动损益与企业现金股利的支付水平显著正相关。

我国处于转型时期,国有企业与非国有企业由于体制差异,股利分配政策会存在不同。在国有企业中,控股股东的特殊性决定了该类企业的使命除了企业价值最大化以外,还需要配合国家政策的调整,为国家政治经济的协调发展做出贡献。通常,国有企业的大股东对现金股利的分配需求相对非国有企业股东较弱,它们更看重企业所产生的政治经济带动效应,对行业的扶助作用,而不太在意每个会计年度要从企业中获取多少实实在在的现金分红。同时,国有企业的管理者趋向于不分配、少分配,以享受更多的在职消费,或者保留丰裕的留存收益增加项目投资,为企业进一步发展创利营造更充足的资金条件,自身也可以从良好业绩中获取更优厚的薪酬收益。而国有企业在资本市场的小股东们一般不太关注股利分配,更看重股票买卖交易所产生的资本利得。这一系列的现实状况将会减弱国有企业股利分配对会计利润(包括经常性损益和公允价值变动损益)的反应程度。与之不同的是,非国有企业的股东大多是私人股东,他们的意图无非是自身经济利益最大化,不会主动承担国家经济整体发展协调者的角色,因而他们对投资回报是有一定要求的。股利分配是股东获取经济收益的一种重要方式,特别对于大股东来说,介于股票买卖在资本市场的信号作用,不能轻易抛售手中股票,以免动摇中小股东投资热情、拉低股价,不得不更多地从股利分配中获取收益和现金流。而管理者通常受到大股东的监督或控制,必须迎合股东的分配意愿。由此可知,非国有股东相对国有股东而言,对股利分配更为看重,那么股利分配对会计信息的反应也就更为显著。基于以上考虑,提出如下假设:

假设2:国有控股企业的公允价值变动损益与企业现金股利的支付水平不相关;非国有控股企业的公允价值变动损益与企业现金股利的支付水平显著正相关。

同样,基于企业股权集中程度的不同,其股利分配政策也有差异。从上面的机理分析可以看出,在股权分散的企业中,以中小股东居多,这类股东多做短线投资而非长线投资,所以在他们当中绝大多数投资者对上市公司是否分红并不感兴趣,而是关心股票面值的上升,加之现金股利所得税因素,所以买卖股票的投资收益远远大于微不足道的现金股利。同时,在股权分散的企业里,考虑到监管成本大于收益的中小股东一般不会花费成本约束管理者的行为,管理者的自主性很强,他们可以按照自己的意愿,以自身利益最大化为前提进行决策。管理者偏爱支配更多的内部资金,既可以享受更多的在职消费,又可以保留现金流以减少融资压力和扩张投资,投资带来的企业利润增长还可以计入绩效增加管理者的薪酬收入,所以在监督机制薄弱的情况下,管理者往往利用公允价值的未实现和暂时性为借口支付少量股利,以实现个人利益最大化。相反,在股权集中度高的企业,管理者的行为大多数受控于控股股东,控股股东对股利分配决策产生极大影响。有别于一般的散户股东,控股股东的利益通常会通过现金股利得以实现,一方面因为控股股东的股份多,股利分配收益可观,另一方面,控股股东不能轻易进行股票交易唯恐动摇股价。所以说,在股权集中度不同的企业,股利分配政策对公允价值变动损益的反应程度存在差异。由此做出以下假设:

假设3:股权集中度低的企业里,公允价值变动损益与企业现金股利的支付水平不相关;在股权集中度高的企业,公允价值变动损益与企业现金股利的支付水平显著正相关。

三、实证研究设计

(一)模型设计与变量解释

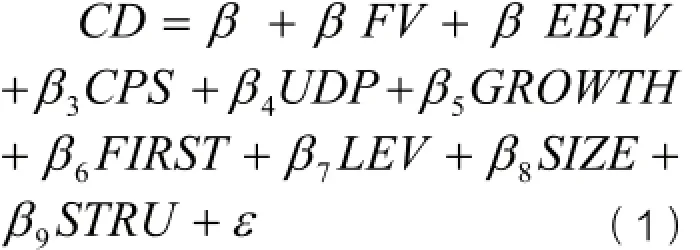

结合本文的研究目的,以每股现金股利(CD)作为被解释变量,以每股公允价值变动程度(FV)作为主要测试变量,同时参考前人有关股利行为的相关研究,将对股利契约可能产生影响的相关因素作为控制变量,建立如下多元线性回归检验模型:

模型(1)中研究变量的定义见表1。

(二)数据来源与样本选取

初始研究样本为新会计准则实施后2007-2013年间“公允价值变动损益”不为零且进行了现金股利分红的沪深A股上市公司,同时剔除金融行业、IPO的上市公司、数据不全或相关财务指标难以获取的以及三倍标准差之外极端异常的公司,最后得到1407个公司年样本,其中2007年204家、2008年155家,2009年252家,2010年204家,2011年183家、2012年197家,2013年212家。 所有原始数据来自CCER和CSMAR数据库。数据处理采用了EXCEL、SPSS12.0和EVIEWS5.0软件。

表1 研究变量的定义

表2 描述性统计表

四、实证结果及分析

(一)描述性统计分析

表2为模型(1)中研究变量的描述性统计结果。从中可以看出,在总体样本中,每股现金股利的均值为0.157元,每股公允价值变动损益(FV)的均值为5.83元,剔除公允价值变动损益后的每股收益(EBFV)均值为2.15元。总体来看,我国现金股利支付水平较低,上市公司的分配意愿普遍较弱。其次,每股公允价值变动损益的均值大幅度高于经常性损益的均值,该现象显示,企业主营业务收入平均水平还不及来自资本市场投资的收益,实属异常。具体分析,每股公允价值变动损益和每股经常性收益的标准差都高达14.3,最大值与最小值的差距巨大。金融危机带来的不利影响对一些企业的主营业务打击较大,导致一部分对国际环境敏感的行业产生巨亏,拉低了经常性收益的平均值。再者,每股未分配收益的均值为24.71,而每股货币资金均值仅为0.72,说明账面上显示的收益多为未实现的公允价值变动损益或者未收到的应收款项,企业的收现率不容乐观,这也会在一定程度上影响现金股利的发放。另外,企业的负债水平接近50%,大股东持股平均水平达到32%,资本市场中小股东持股约为33%。

(二)多元线性回归分析

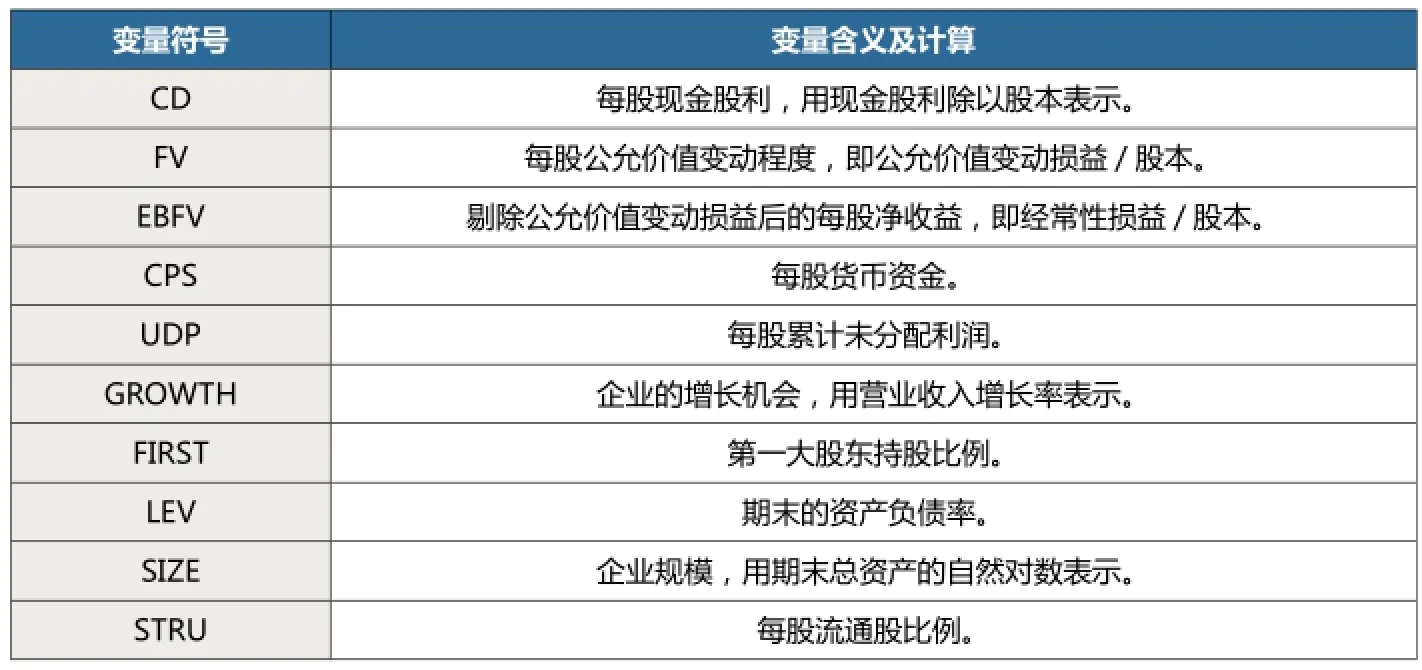

1.全样本回归分析

在对所有实施了现金股利分配的沪深两市A股上市公司样本做回归检验时,首先对全样本做逐步回归,然后按照公允价值变动损益的数值,分别对公允价值变动收益和公允价值变动损失的企业样本作分组回归,考察其与现金股利相关性的情况。回归检验结果如表3。

从表3的全样本分析中可以看出:

(1)在全样本的逐步回归中,每股现金股利与每股公允价值变动损益的相关性通过了显著性检验,且二者呈现正相关关系,支持了假设1的论断。

(2)在全样本中,每股公允价值变动损益和每股经常性损益对每股现金股利的反应系数几乎一样,说明企业在实施股利分配政策时并未区别看待两种利润对股利分配的不同影响,没有考虑到公允价值变动损益虽然计入会计利润项目,而实际是一种未实现的账面利润,没有伴随现金流的产生,没有实质增加股东财富这一客观事实。这与理想股利政策对股利稳定性、可持续性、与企业长远利益相统一的诉求相违背。

表3 全样本结果表

表4 实际控制人属性分组结果表

(3)在公允价值变动损益大于零的回归检验中,公允价值变动损益与现金股利分配显著正相关,即资产公允价值上升所带来的账面收益越多,企业的股利分配越多。同样,公允价值变动损益与经常性损益的反应系数相同,两种利润对股利分配的影响效果相似。但是,在公允价值变动损益小于零的回归检验中,公允价值变动损益与股利分配不相关,这可能缘于资本市场的中小投资者对企业对外公开的各类政策的敏感性。一般来说,中小投资者处于信息劣势地位,对于企业内部经营状况的判断通常会依据企业的各类投融资政策和分配政策。股利政策作为企业的关键政策之一,从某种程度上体现了企业的整体实力和经营状况,稳定和持续增长的股利分配标志着企业运行良好、发展稳定。所以说,虽然由于资产的贬值导致公允价值变动损失,企业往往会出于稳定股价的目的,以公允价值下降暂时性为借口保持股利政策的连续性,不会因此调低股利分配,从而维持资本市场对企业的信心。因此,在相关性检验中,公允价值损失的企业其公允价值变动损益与股利分配呈现出不相关的结果。

(4)控制变量中,累计每股未分配利润和企业规模与股利分配相关。企业的未分配利润越多,股利分配越多;企业的规模越大,股利分配越多。其他的控制变量与股利分配的相关性不显著。

STRU0.005(0.143)0.048(0.842)F值0.875 5.838调整R2-0.017 0.056

表5 股权集中度分组结果表

2.实际控制人属性分组样本回归分析

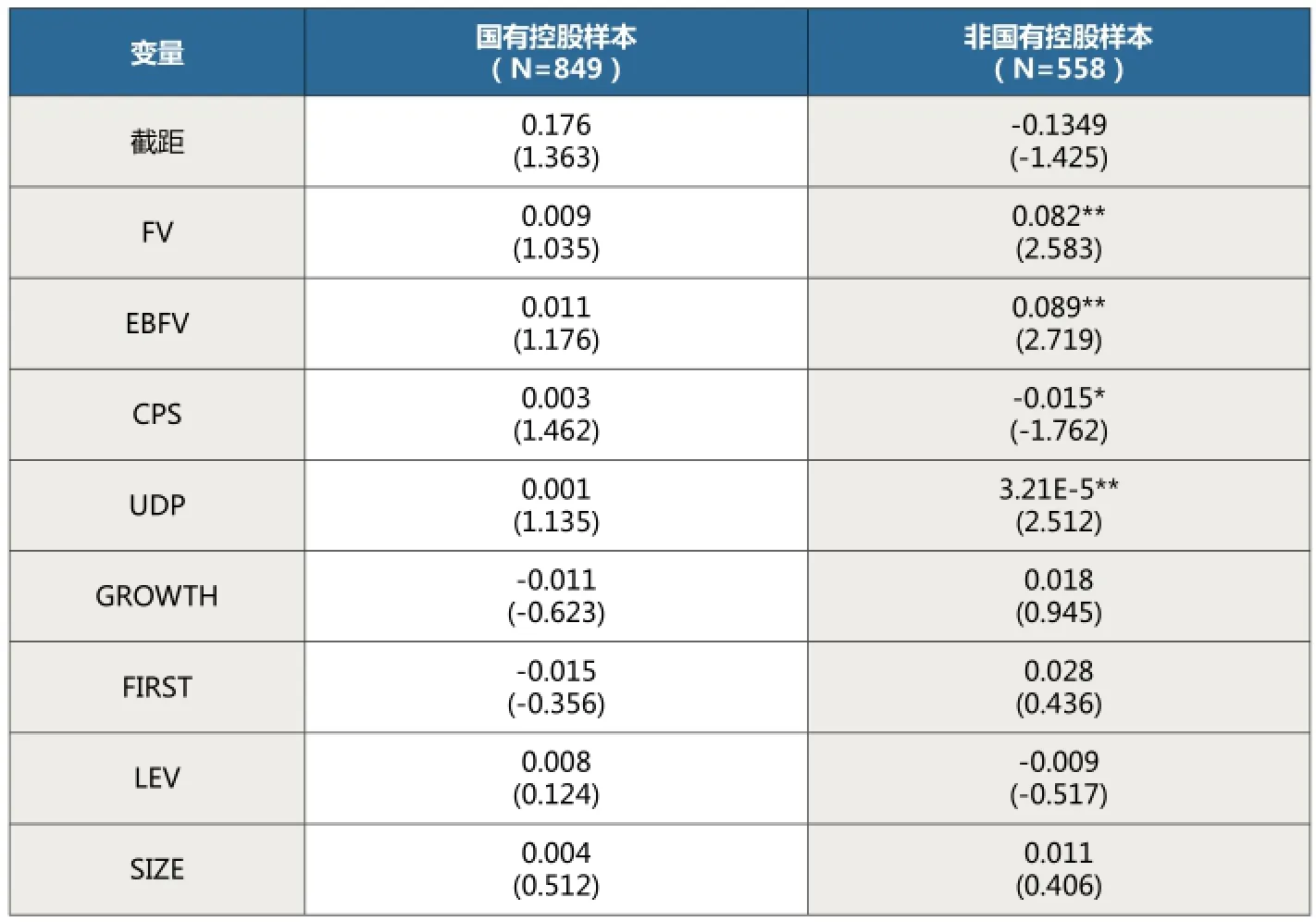

依据实际控制人属性不同,把企业分为国有控股和非国有控股两类,分别做回归检验,探究不同控制人属性下公允价值变动损益与股利分配的相关性,如表4。

从表4中得出以下结论:

(1)在非国有控股样本中,每股现金股利与每股公允价值变动损益的相关性通过了显著性检验,且二者呈现正相关关系;但是在国有控股样本中,每股现金股利与每股公允价值变动损益的相关性没有通过显著性检验,二者不相关,符合假设2的预期。

(2)在非国有控股样本中,经常性损益与每股股利的相关性也通过了显著性检验,二者呈正相关关系。而且,经常性损益和公允价值变动损益对股利分配的反应系数十分相近,说明非国有控股企业对利润的分项目没有区别考虑,在制定股利分配政策时,对公允价值变动损益和经常性损益所产生的利润一视同仁。

(3)在国有控股样本中,经常性损益与公允价值变动损益一样,都与股利分配呈现不相关关系,反映出国有控股企业在制定股利政策时并不十分重视利润项目,可能更多地考虑社会效应、行业导向、政策指导方面的因素。

(4)在非国有控股样本的回归结果中,累计未分配利润与股利分配正相关,其余控制变量不相关。而在国有控股样本的回归结果中,没有控制变量与股利分配相关。

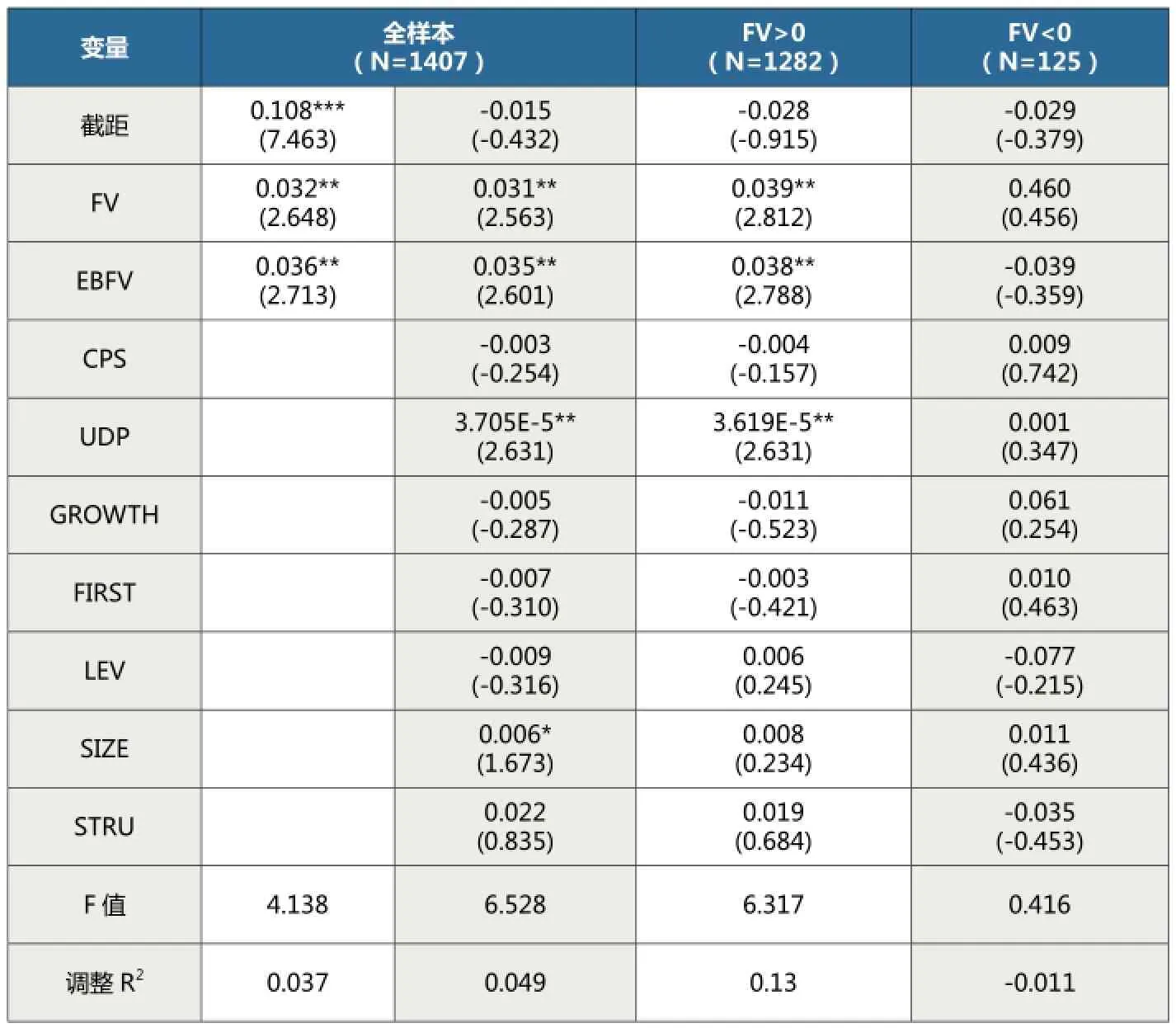

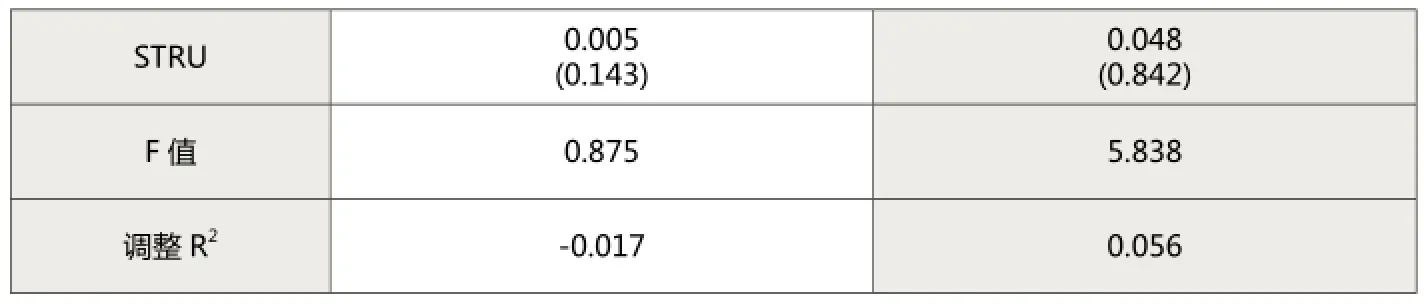

3.股权集中度分组样本回归分析

根据控股股东持股比例的多少,把股权集中度分为高、中、低三个样本组,分别做回归分析,如表5。

从表5中发现:

(1)在股权集中度高的样本分组中,每股现金股利与每股公允价值变动损益的相关性通过了显著性检验,二者呈现正相关关系,且相关度很高;在股权集中度中的样本中,每股现金股利与每股公允价值变动损益的相关性勉强通过显著性检验,二者正向相关;但在股权集中度低的样本分组中,每股现金股利与每股公允价值变动损益没有通过显著性检验,二者不相关。回归检验的结果支持了假设3的观点。

(2)在股权集中度高样本组和中样本组里,公允价值变动损益和经常性损益对每股现金股利的反应系数相同或相似,说明在任何股权结构下股东和管理层都没有重视不同利润分项目对股利分配的不同影响效应。

(3)在股权集中度低的样本组中,经常性损益对股利分配行为也不存在任何影响。这一现象不太合理,说明管理者利用小股东们不重视股利分配的心理,在应该进行股利分配时剥夺了小股东们获利的权利,为企业储备更多的现金流。

(三)稳定性检验

在稳定性验证中,因变量采用每股现金股利的变动值(△CD),主要自变量也均选取变动值指标,包括每股公允价值变动损益的变化量(△FV)、每股经常性损益的变化量(△EBFV),其余的控制变量保留。分析结果表明,在全样本组、实际控制人属性分组、股权集中度分组的回归检验中,实证结论与上述结果吻合,均证实了原有的假设。因此,上述实证结论值得信赖。

五、结论

由于股利分配政策很大程度依赖于会计信息,公允价值计量的采用势必对股利政策产生影响。本文从机理层面阐释了公允价值会计对股利政策的影响效应,并考虑到管理者、投资者的有限理性和我国转型时期的特殊性等因素,搜集 2007—2013年上市公司相关数据做实证分析,得出以下结论:

1.我国现金股利支付水平较低,上市公司的分配意愿普遍较弱。令人意外的是,每股公允价值变动损益的均值大幅度高于经常性损益的均值,企业主营业务收入平均水平还不及来自资本市场的投资收益。再者,企业的收现率不容乐观,势必会因现金流约束在一定程度上影响现金股利的发放。

2.公允价值变动损益与企业现金股利的支付水平显著正相关,且反应系数同经常性损益与现金股利的反应系数几乎一样。管理者对两类不同性质的利润项目赋予等量权重,与股利分配政策的稳定性、可持续性、企业长远利益相统一的诉求相违背。

3.区别企业实际控制人的不同属性,国有控股企业的公允价值变动损益与企业现金股利的支付水平不相关;非国有控股企业中两者显著正相关。分析其缘由,国有企业需要配合国家政策的调整,为国家政治经济的协调发展做出贡献,更看重企业所产生的政治经济带动效应,对行业的扶助作用,而不太在意每个会计年度要从企业中获取多少实实在在的现金分红。同时,国有企业的管理者趋向于不分配、少分配,以享受更多的在职消费。

4.区分股权的集中程度,股权集中度低的企业,公允价值变动损益与企业现金股利的支付水平不相关;股权集中度高的企业,两者显著正相关。这种现象的出现与大股东和中小股东的心理和行为差异有关。中小股东趋向于投机而非投资,关注买卖股票的短期收益,而对股利分配漠不关心。大股东所持股份较多,股利分配收益可观,且大股东不能轻易进行股票交易唯恐动摇股价,所以大股东的利益通常由股利分配实现。再者,在股权分散型企业里,管理者行为自主性较强,可以依照自身意愿保留现金减少分配;而股权集中型企业的管理者必须遵从大股东意愿分配股利。因此,现实中的股权分散型企业股利分配政策随意性强;股权集中型企业的股利分配政策对会计信息的依附性高。

首先在FPGA内产生频率为5 kHz的正弦波信号r(t)=V0sin(ω1t),用于调制DFB激光器,并同时作为接收信号一次谐波提取时的同相参考信号,将其移相90度作为正交参考信号r′(t)=V0cos(ω1t);然后将r(t)倍频到10 kHz得到二次谐波提取的同相参考信号r2(t)=V0sin(ω2t),并移相90度得到二次谐波提取的正交参考信号r2′(t)=V0cos(ω2t);而经过甲烷气体吸收后的信号通过滤波、放大、AD采集后的接收信号可表示为:

本文系国家自然科学基金“公允价值、行为异化与经济后果”的阶段性研究成果(项目批准号:70972055)

作者单位:中审亚太会计师事务所重庆分所

主要参考文献1.Brennan, M. J., and A. V. Thakor. 1990. Shareholders Preferences and Dividend Policy[J]. Journal of Finance, 4: 993-1018.

2.Graham, B., and H. Bromson. 1992. The Determinants of Dividend Policy[J]. Journal of Security, 2: 33-43.

3.Kose, J., and J. Williams. 1985. Dividends, Dilution and Taxes: A Signal Equilibrium[J]. Journal of Finance, 40: 1053-1070.

4.Miller, M., and K. Rock. 1985. Dividend Policy under Asymmetric Information[J]. Journal of Finance, 40: 1031-1051.

5.Smith, C. W., and R. L. Watts. 1992. The Investment Opportunity Set and Corporate Financing, Dividend, and Compensation Policies[J]. Journal of Financial Economics, 32: 263-292.

7.关颍.2011.公允价值计量对股利分配的影响及股价反应.会计之友.2011(6)8.李育红.2010.公允价值计量模式对现金股利政策影响的实证研究.财会通讯.2010(6)

9.黄果, 陈收.上市公司非理性股利政策的行为金融分析.管理评论.2004(10)

10.曹媛媛.我国上市公司股利政策的信息内涵: 基于股利政策稳定性的实证研究.系统工程.2004(2)

11.孔小文, 于笑坤.上市公司股利政策信号传递效应的实证分析.管理世界.2003(6)

12.雷光勇, 刘慧龙.市场化进程、最终控制人性质与现金股利行为——来自中国A股公司的经验证据.管理世界.2007(7)

13.张纯, 吕伟.信息环境、融资约束与现金股利.金融研究.2009(7)