个体的边界:从毕福剑事件看当今时代的道德转型及其困境*

2015-10-23李林艳

李林艳

这是一个喧嚣的时代。刚刚发生不久的毕福剑事件,虽然当时掀起了舆论的狂潮,但很快就被新的热点事件所取代,迄今几已无人问津。然而,这一事件本身的意义,并不会随着舆论的沉寂而消逝。围绕着毕福剑事件展开的种种议论和讨论,犹如一场不期而遇的实验或意外引发的社会争鸣,从中我们也许可以透视我们的时代精神,洞悉社会心态的演变趋向。那么,我们该当如何解读毕福剑事件?对此可能见仁见智。鉴于毕福剑不雅视频公开后,舆论反应主要围绕毕福剑行为的对错而展开,争论的内容主要涉及公共生活中的道德规范,本文把毕福剑事件界定为公共道德事件,阐释这一事件的象征意义。

该如何研究道德与公共道德事件?道德与一般社会学意义上的社会事实并不相同,它看不见、摸不着,难以作为可观察的客体进行量化的实证研究。道德社会学作为一个社会学的分支领域,多年来一直受困于此,举步维艰。因此,当我们不满于社会学家面对道德问题严重失语,并试图加以补救时,会沮丧地发现,在道德现象面前,一些常见的社会学研究方法很难奏效。缺乏完备可行的道德研究工具箱,恐怕正是社会学家对道德问题望而却步的深层原因。然而,也有例外,亚历山大等的结构诠释学和相关经验研究①,可谓另辟蹊径,展示了道德社会学研究的新愿景。亚历山大认为,道德是在不断地区辨善恶、好坏、对错当中得到维系和延续的②,从区辨道德的符码中可以解读社会的道德标准及其动态趋势。

毕福剑不雅视频传播开来之后,公众广泛参与、踊跃表达,一时间,舆论围绕毕福剑行为,出现了一次话语、符号、分类的内爆式增长,为观察、诊断我们时代的道德状况提供了一个切入点。当然,对于这一事件,我们首先需要放在宏大的时代背景之下考察,而我们这个时代与道德有关的根本性变迁,大概非个体化(individualization)趋势莫属了。

个体化与道德转型

个体化意味着个体从结构所预定的命数中解脱出来,一方面,自己掌控、决定命运,另一方面则意味着,必须自己判断和选择,并承担相应的责任和后果。个体化作为一种社会转型,在西方有一个长期的历史展开过程,是自近代以来西方社会结构所发生的根本性变化。在过去的几十年中,随着改革的推进和市场化的逐渐深入,中国社会也明显开始了个体化进程。因此,个体化理论虽源自西方,却不失为考察当前中国社会转型颇具洞察力的理论视角。不过,学界一般认为,由于我国社会转型的起点与西方社会有很大差异,因此个体化的路径、后果亦与西方社会不可等而视之。在经验研究方面,目前有关农村社会和城市私人生活领域的个体化研究取得较大进展③,而个体化对于公共生活特别是公共道德的冲击,尚未见到颇有成效的研究④。

在个体化时代之前,群体为社会的基本单元,群体性伦理道德对个体具有不容抵抗的控制力。按照李泽厚的说法,群体性伦理道德,无论是原始宗教还是近现代的各种‘主义’哲学以及意识形态,“……常常要以神圣的或神秘的言说和形式来宣讲出现,就是因为以这种形式的言说才拥有使渺小的个体所不能抵抗、不可争辩、无法阻挡的力量而被认同、服从和履行,使它成为个体自觉意识到人生意义、生活价值、安身立命、终极关怀之所在。”⑤个体化之后,随着个体从社会结构和群体的制约中逐渐抽离出来,群体性伦理道德的约束力也日渐削弱。不仅如此,个体化带来的自我决定的生命历程,还导致了道德体验和道德选择的个体化。泰勒的本真性伦理(the ethics of authenticity)概念,具体刻画了这种个体化道德的样态⑥。本真性伦理把自我视为一个道德的自主空间,“我不但不应该让我的生活符合外部一致性的要求;在我之外我甚至不可能找到我据以生活的模型。我只能从内部找到它。”⑦当然,泰勒对本真性伦理贯彻的现状深感忧虑,他试图通过强调自我本身的对话性和倡导社群精神,来消解片面追求本真性带来的问题。

其实,不独泰勒,也不单是社群主义者,其他学者关于磋商伦理、重叠共识等的论述,无不是针对现代社会个体主义日渐盛行所提出的疗救方案。在诸多的方案当中,李泽厚主张“权利优先于善”的原则,倡导用现代社会性道德,而不是各种主义和“善”来协调以个人为轴的现代社会。他所谓现代性社会道德,即公德,指的是在现代社会的人际关系和人群交往中,个人在行为活动中所应遵循的自觉原则和标准⑧。

在目前的中国社会,有越来越多的人从集体、单位脱离出来,成为一定意义上自主和自决的行为主体,此即所谓中国社会的个体化。当然,随着一大批人从伦理实体的保护和约束当中摆脱出来,也产生了与西方社会相类似的个体主义膨胀问题。当前中国的道德问题,大多与社会控制的弱化、自利心无限膨胀有着莫大关联。但必须看到,个体化在中国并不是一个全方位的社会变动过程。已经发生的个体化,只是在体制外围进行,是作为改革开放副产品、在体制之外主体性自发释放的过程,并未触及体制的深层逻辑,亦未改变公共生活的核心组织原则。而且,我们看到,不同人群经历的个体化进程不尽相同。那些继续留在体制当中的人们,仍然延续着过去受体制约束的“体制人”生活。固然他们不再像某个狂热时代那样将政治思想“融化在血液中”,但与体制外成员享有的广泛自由相比,“体制人”从思想到行动仍受到组织的操控。

个体化之后,我们如何重新在一起?是中西方社会都面临的理论和实践难题。当今中国社会,利益分化、价值多元已达社会断裂的程度,能否在利益和价值之外找到凝聚社会、建立社会基本秩序的路径?在这方面,李泽厚提出的权利优先原则和建立基本社会公德的思路,似乎是较为可行的方式。而基于对中国社会个体化进程的考察,我们尤为关注,部分改革和渐进改革保留下来的体制围墙,如何影响到个体权利和社会公德的确立?

双重社会与双重人格

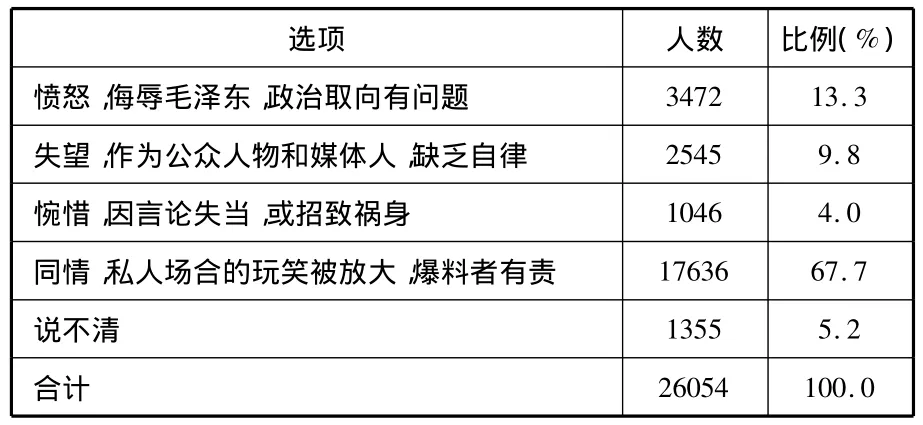

任何关于行为的道德判断,都要参照有关道德的精密符码(elaborated codes)。而在道德符码中,场合是不可或缺的要素。这是因为,场合是道德判断的重要依据,同一行为,发生在不同场合,道德性质可能截然不同。毕福剑事件发生后,针对毕福剑行为的争议,很大一部分就围绕该行为发生的场合而展开。争议的焦点,在于饭局到底是隐私场所还是公共场所。如果确定为隐私场所,那么个人的言行,无论他是谁,都应该享有一定的不受公权力侵犯的自由。与此逻辑相对应,若毕福剑受到处置,则意味着日后的饭局有了明确的公共场所性质,将处于监视范围而不再安全。正因为如此,关于饭局开吃前没收手机的搞笑帖子,在网络上得到热烈响应。更有人进一步提出,若友朋相聚、酒酣耳热之际说的话,都要追究其道德甚至政治责任,会令社会成员失去彼此的基本信任,得不偿失。舆论焦点因此指向爆料者。凤凰网的网络调查结果⑨,部分表明了舆论的这一倾向。

你怎么看毕福剑?

上述调查明显是运用了公开和私人场合的划分,这也是舆论谈及毕福剑事件时普遍采用的场合分类方式。如此分类不仅为毕福剑的行为提供辩护,而且很自然地把道德议题引向了私人道德——朋友之间的信任。然而,本文并不认同这一分类方法,除了分类本身不尽合理之外,这一分类还遮蔽了毕福剑事件的公共道德性质,也掩盖了我们时代精神生活的困境。马克·加思龙(Marc Garcelon)曾经指出,将西方“公共的”和“私人的”(public and private)分析框架运用于后共产主义社会(post-communist society),并期望从中培育出公民社会,是一种误导。加思龙提出“官方”(official)、“社会”(social)与“家庭”(domestic)三个场域的替代划分方案⑩。这一划分方案显然更为适合当前中国的状况。

自改革开放以来,中国社会发生了一个明显的去政治化的过程。表现为政治不再统领社会生活的全部,不仅家庭逐渐恢复为一个私密空间,随着政治控制的放松,还出现了一个建立在日常交往基础上的非政治的社会领域。这一领域形成了既不同于正式组织的结构,也区别于私人和亲密关系的社会交往形态。在社会领域中,自主的社会意愿得以表达,民间意识形态得以生发。最为典型的莫过于各种段子的传播。当然,社会空间的出现,并不意味着政治控制力的减弱。在正式场合,经过精心编排的党国政治,运用意识形态的语言,通过官方媒体,面向全社会的观众,进行高度可控的仪式性表演。在仪式当中,参与其中的个体,根据剧本的要求,表现着对意识形态的认同与忠诚。

表面上看,官方领域与社会领域是平行的社会存在,彼此相安无事,但实际上,两者之间也存在着一定程度的对立关系。其中官方领域无疑是强大的和支配性的,它具有随时可以侵入和覆盖社会领域的强大控制力。相比之下,社会领域虽然看似拥有一定程度的自主性,但终究处于依附和被支配地位。当然,社会领域也具有一定的抵抗性,比如通过饭局得以传播和流行的段子,如毕福剑事件中毕福剑表演的那段,不少都影射政局、时事和官方叙事,在文法上讲求解构甚至“反调”,或多或少地具有政治讽刺意味。其中遵循的逻辑,颇类于巴赫金所谓的“狂欢”。

正如我们前面提到的,在个体化时代,由于日益注重个体化的道德体验和道德选择,压制性的或理想主义的道德规范逐渐失去其影响力。而由于意识形态在本质上追求高度一致的社会观念,它的理性化与体系化,与个体的感性体验、本真性伦理相距甚远,客观上造成了意识形态与社会生活渐行渐远,空洞化为僵化的语言仪式。充满意识形态的官方领域,不仅难于承担道德重建的历史重任,其与社会领域的断裂,还带来了严重的社会道德后果。它撕扯着个体的德性,造成公共生活中谎言、犬儒主义和精致利己主义盛行。体现到个体的人格,就是犬儒的工具主义和本真性表达意愿的分裂,这种分裂,在“体制人”身上尤为突出。

论及社会领域和官方领域的隔绝,还必须谈到互联网。一方面,在本文看来,互联网出现以后,网络也迅速成为社会领域的一种新的载体。显然,网络的虚拟交往比饭局之类的线下互动更为密集、频繁,信息传播的速度更快,但由于技术手段日益发达,网络的受监控程度也明显高于饭局。因此,互联网作为社会空间,其在个体化时代道德重建中的作用,仰赖于官方对网络的治理策略。另一方面,必须看到,互联网本身,特别是自媒体技术的出现,又频频打破官方领域与社会领域相互隔绝的局面。简单的拍摄、上传动作,让线下的私相授受,立刻变成了公开传播。不得不承认,网络技术带来了官方领域与社会领域合一的可能性,故而在当前体制下增强了官方领域对社会领域的审查和掌控能力,使社会领域的发育更加艰难。

具体到毕福剑事件中,个体本真性表达触碰了意识形态的高压线,互联网明显是触发因素。在社交场合对领袖的不敬,与在官方媒体上的歌功颂德,两种表达原本平行发展、并行不悖,如今却因为互联网的“链接”作用,两个平行空间之间瞬间短路而火花四溅。视频上传后,原本左右逢源的毕福剑,遭遇两个领域的联合围剿:在社会领域,他的犬儒主义、言行不一,暴露无疑,虽值得同情,但仍不免令人鄙视;在官方领域,他台前幕后的巨大反差,给党国形象带来了负面影响,已不适合继续站在意识形态的前台。

“体制人”与公民

舆论关于毕福剑事件的争论,除了行为发生的场合,另外一个较为集中的议题则是毕福剑身份与其品行之间的关系。如果说围绕场合的讨论,舆论基本解除了毕福剑的道德责任,那么,围绕身份的讨论,舆论又认定了毕福剑的不道德,因为他发表了与“体制人”身份不符的言论,而发表官方认可的、统一的、标准化的言论,似乎正是他的义务。大体上,舆论围绕以下的二分符码,讨论毕福剑是否享有言论自由。

体制内 体制外

官方组织 非官方组织

公众人物 非公众人物

党员 非党员⑪

上述二分符码,在表征身份差异的同时,隐含着关于行为边界差异的假定。舆论采用“双重标准”,也就是采用了与评判普通民众不同的标准来评判毕福剑的对错。由于是官媒工作人员、党员,又是公众人物,普通民众可以发表的言论,对毕福剑就不一定是适宜的。

那么,官媒工作人员、党员、公众人物,在与政治有关的言论自由方面,为什么要适用不同于普通社会成员的行为标准?这恰恰是一个值得深究的问题,背后的逻辑并不像舆论所认为的那样不证自明。

有人援引“慎独”这一古代君子追求的道德理想,认为毕福剑作为社会精英,无论任何场合,都要严于律己、洁身自好,做到表里如一、言行一致。这种观点显然是以更高的道德标准要求毕福剑。然而,对毕福剑言行合一的要求,意味着社会领域的言行与官方领域的言行保持一致,还是反过来,官方领域的言行需与社会领域的言行保持一致?在央视荧屏上的毕福剑,在酒桌饭局上的毕福剑,哪个是更真实、更合乎人的基本道德要求?哪个更崇高、更坚持道德原则呢?答案似乎取决于每个人的价值观,因此变得无解。而实际上,身份的逻辑,无非是要求个体与群体和组织的要求相一致,以致不管人前还是背后,都要与群体和组织的要求相一致。

有一种基于现代契约精神的观点认为,毕福剑不能跟普通民众一样,随意表达自己的观点,因为他既然选择了央视作为发展的平台,即与央视签订了无形的契约,放弃了自由言说的权利。与毕福剑取得的让众人羡慕的声誉和地位相比,放弃一定的言论自由,是必要的代价,属于合意的交换。对此毕福剑本人也心知肚明,所以央视对毕福剑的行为作出要求和处理,再合理正常不过。这种评价逻辑,也符合中国“食人之禄忠人之事”的古训。这种观点还无意中揭示了当前体制维持和运转的秘密:体制用利益驱动的方式,吸引一批精英分子加入其中。

从契约论的观点看,毕福剑基于利害的计算和权衡,与央视之间签署了合意契约,而他在饭局上的言论,因违反契约而受到央视的处理算是咎由自取。这种说法,看似有一定的道理。不过,在个人同意基础上的契约,是否能充分证明契约本身的正当性?涂尔干早就指出,现代契约看似是基于自由意志达成的合意状态,权利和义务得到明确的确定,约束关系得以形成,然而,“再也没有比这种表面上的明晰性更带有欺骗色彩的东西了”⑫。因为,在现实中,所谓的平等意志,不过是强者的意志。所谓自由,往往也不过是虚名。因此,涂尔干认为,“任何合意契约的达成,单靠交互的意志共识都是不充分的,还需要一种超个体意志的存在作为最终的依据”⑬。为此他提出公平契约的观念,即:契约所规定的人的权利和义务,并非单纯是由契约当事人双方合意决定的,而是由整个社会为保持和维护全体利益和价值而决定的。⑭从公平契约的角度看,如果央视与毕福剑之间的有形与无形契约关系,不能证明有利于保持和维护全体利益和价值,那么,就不能证明契约的正当性,也就不能证明毕福剑应无条件地出让其言论自由。

在现代社会,公平契约只是一种理想状态。组织与个体之间不对等的权力关系,决定了在组织面前个体永远是弱小的。无论是契约条件的设定,还是职责的履行,个体都无力与组织的要求相抗衡。当组织对成员提出要求,成员除了用脚投票,大概就只有乖乖就范了。因此,仅在毕福剑有权利在留下与离开之间加以选择的意义上,他与央视之间属于平等的契约关系。当然,现实情况是,不管你愿不愿意留下,体制就在那里。一个毕福剑走了,另一个毕福剑还会补上去。体制自有办法招揽和留住人才,且由于条件优渥也总是不乏趋之若鹜者。

体制是公共生活的中枢,体制内组织的运作逻辑和原则,影响着公共生活的秩序。在这一意义上,追究组织伦理比追究个体德性更为重要。当一个组织要求成员付出无限的忠诚与服从,就意味着该组织已经系统性地排除了个体自主意愿的表达。这样的伦理原则不仅假定个体缺乏独立的判断和行动能力,故而需要组织发出正确的思想和行动指令,甚至还假定体制外社会成员思想行为的正确性,亦有赖于体制的引导。于是,“体制人”沦为庞大体制机器的螺丝钉、意识形态的传声筒,加剧了官方领域与社会领域的分离。两个领域的分离,扭曲了社会领域内部以及社会领域与官方领域之间的沟通。作为官方领域的对立领域,社会领域的沟通充满了非理性和负能量,经常是针对官方,为反对而反对。就道德建设而言,双重社会领域的存在,不利于体制内成员和体制外成员之间的信任与团结,也不利于在全社会建立统一的道德标准。

而从个体化的时代趋势看,当个体越来越成为社会生活的单元、主体和基础,个体是否应该享有超出其职业、政党、组织、阶层身份的基本自由与权利,是否应在国家法律的保护下成为身份平等的公民?当个体权利与群体规范发生冲突的时候,是个体权利优先还是群体规范优先?相应地,组织、群体和集团的规范应针对个体的权利和自由做出怎样的调整?具体在毕福剑事件中,毕福剑首先是一个公民,还是组织和体制的一员?这一问题,关系到对毕福剑品行的评价和处理,更关系到未来公共道德生活的走向,因此是比评价毕福剑甚至告密者的品行更为重要、也更为根本的问题。而从舆论的反响来看,民众显然已经习惯了体制内与体制外的二分逻辑,数十年以来一直牢固不变的体制围墙,已经深深地印刻在人们用于道德评判的符码当中。

事件的象征意义

毕福剑事件,是中国道德转型进程中具有深刻象征意义的文化事件。就事件本身而言,这一事件曝光了毕福剑的双重人格与道德污点,给他的主持人生涯带来了不利影响。但毕福剑个人的不道德,在体制内成员中具有一定的代表性,毕福剑们的道德困境,也是这个时代的道德困境。相较于个体的不道德,把个体推向不道德境地的社会体制和道德话语,更具道德社会学的分析价值,也更需要努力去揭示和改变。

本文的分析,试图揭示体制、组织对个体的操控惯性,如何导致公共生活中两个领域的分隔与对立,又如何造成了毕福剑们的双重人格和不道德。组织与个体的边界,在改革开放之前基本是明晰的,个体首先是组织人,甚至全部是组织人。但改革开放以后,二者的边界不断地得到重新界定。在一些社会生活的维度上,个体逐渐从组织当中抽离出来,开始具备一定的自主性。比如组织不再介入个体的婚姻和家庭生活,也放松了对个体思想意识的控制。但个体的政治言论和行为,仍在组织的监控范围,这种操控,作为体制的硬核,不仅影响到中国社会的个体化进程,还似乎阻碍了道德秩序的重建。毕福剑事件的象征性在于,它向全社会提出了“组织人的言论自由边界应该设在何处”、“毕福剑首先是公民还是组织人”之类的问题。而对这一事件的处理,既可能是对以往边界的再次确认,也可能是打开了重新界定边界的可能性空间。无论如何处理,都会影响到人们对言论自由空间的理解,影响到人们的行为选择,从而影响到未来很长一段时期公共生活的走向。

而从时代趋势来看,在个体化时代,组织对个体的操控,日益受到个体权利意识和本真性伦理的挑战。而显然,在组织与个体之间,历史的天平已经偏向了个体一边。就公共生活而言,只有在个体基本的权利与自由得到保障、特别是与组织划分出明确的边界之后,社会成员才能在彼此身份平等的基础上,理性沟通、凝聚价值、重建道德。对组织而言,只有让个体享有基本的权利与自由,才能为个体自我道德的发展开辟空间,为组织的发展提供源源不断的生命能量,也让组织在维护社会共同价值的轨道健康地运转。我们期待,在不远的将来,无论体制内外,个体都能够享有基本的权利与自由,在此基础上,真正意义上的公共领域得到蓬勃发展。而整个社会的道德秩序,也逐渐由讲求控制、等级、整体优先向讲求权利、平等、磋商理性的方向转变。

需要指出的是,知情意三个道德维度中,本文聚焦于认知维度,相应地,选取了媒介舆论当中理性讨论的部分,而有意过滤了激烈的情绪表达。或许,从道德情感的角度,会解读出一个不一样的毕福剑事件。但是,道德秩序的重建,依靠极端化的情绪反应,并不能达成基本的共识。惟有理性的对话和审慎的抉择,方能使我们的道德境界日臻完善。

①关于结构诠释学,见 J.C.Alexander and Philip Smith“The Strong Program in Cultural Sociology:Elements of a Structural Hermeneutics”,Chapter 1 in The Meaning of Social Life,中文版见杰弗里·亚历山大《社会生活的意义:一种文化社会学的视角》,周怡等译,北京大学出版社,2011年;亚历山大的道德研究,可参见 Alexander,J.C.2002.On the Social Construction of Moral Universals:The“Holocaust”from Mass Murder toTrauma Drama.European Journal of Social Theory 5(1):5-86.该文亦收入The Meaning of Social Life一书。

②参见 Alexander,J.C.2002.On the Social Construction of Moral Universals:The“Holocaust”from Mass Murder toTrauma Drama.European Journal of Social Theory 5(1):5-86.

③阎云翔:《中国社会的个体化》,陆洋等译,上海译文出版社,2012年;沈奕斐:《个体家庭iFamily:中国城市现代化进程中的个体、家庭与国家》,上海三联书店,2013年。

④拙文《个体化进程中的公民道德——基于江苏省抽样调查的分析》,初步探讨了这一问题,见《东南大学学报》(哲学社会科学版)2015年第1期。

⑤⑧李泽厚:《伦理学纲要》,人民出版社,2010年,第26、33页。

⑥Charles Taylo,1992.The Ethics of Authenticity.Cambridge,Massathusetts:Harvard University Press.此为1991年出版的The Malaise of Modernity的再版。参见中文版《现代性之隐忧》,程炼译,中央编译出版社,2001年。

⑦查尔斯·泰勒:《现代性之隐忧》,程炼译,中央编译出版社,2001年。

⑨原调查网页 http://survey.ifeng.com/news/11777.html,已被网站删除。调 查 结 果 见 http://vote.weibo.com/poll/2957587。

⑩Marc Garcelon 1997.The Shadow of the Leviathan:Public and Private in Communist and Post- Communist Society,in Public and Private in Thought and Practice:Perspectives on a Grand Dichotomy,edited by Jeff Weintraub and Krishan Kumar.The University of Chicago Press.

⑪还包括“中国人—外国人”这一身份维度。这一维度与本节着重分析的组织、体制主线有所偏离,因此有意忽略。

⑫[法]涂尔干:《职业伦理与公民道德》,渠东、付德根译,上海人民出版社,2001年,第181页。

⑬⑭渠敬东:《职业伦理与公民道德——涂尔干对国家与社会之关系的新构建》,《社会学研究》2014年第4期。