公路软土地基处理设计原则及实例应用探讨

2015-10-21杜钦

杜钦

【摘 要】文章通过笔者的实际工作经验,简要地阐述了公路软土地基处理设计原则及思路,从中结合工程实例,针对公路软土地基处理设计的具体方法进行了探讨与研究,旨在确保公路软土地基的稳定性,减少公路路面的沉降,提高公路运行的舒适性和行车安全性。

【关键词】公路;软土地基;工后沉降;复合地基;设计原则;实例分析

近年来,在公路使用过程中,经常出现桥台与路段的连接处形成错台,从而发生严重的跳车现象,严重影响到公路运行的舒适性和安全性。通过调查发现:影响路面开裂及跳车现象的主要因素是路基的工后沉降,为此,在公路软土地基处理设计过程中,需要控制好地基实际工后沉降量,使得其小于允许的沉降量范围内,以满足《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》(JTG/T D31-02-2013)的规定要求。

目前而言,我国在公路软基处理中所使用的方法主要包括刚性桩复合地基,柔性桩复合地基,刚柔联合桩复合地基以及垂直排水通道的预压法的设置等,这些路基处理方法可以有效地控制公路工后沉降,提高公路运行的舒适性和安全性。下面主要就公路软土地基处理的设计原则及方法进行了论述,以供参考。

1 公路软土地基处理设计原则及思路

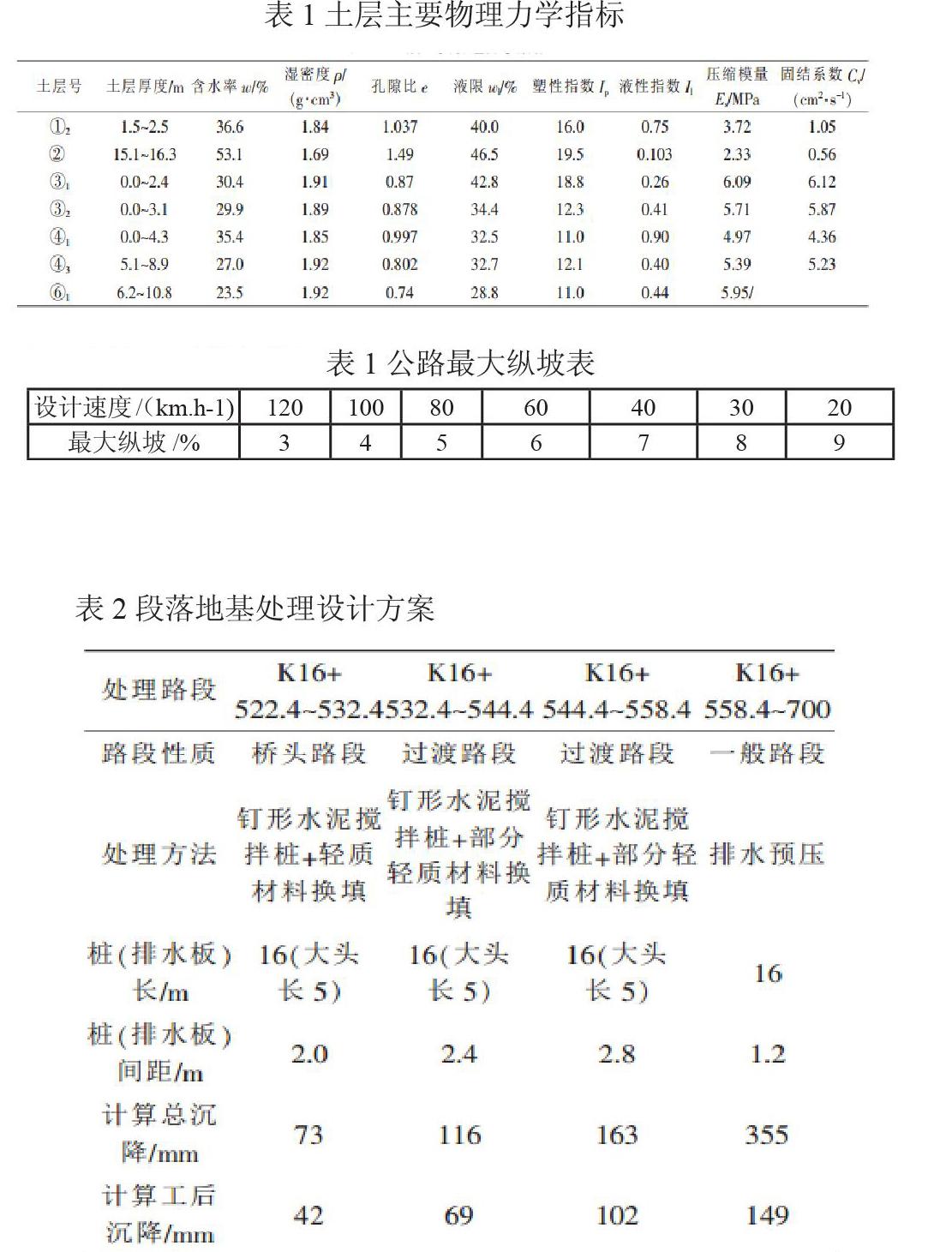

在公路软土地基处理设计过程中,需要按照《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》 规定的公路容许工后沉降进行设计,以提高公路地基的稳定性。通过往年的公路软基设计实践表明,在满足规范允许的工后沉降要求之下,控制工后差异沉降是公路路堤设计的关键点,而工后差异沉降为防止因差异沉降引起路面开裂提供了依据,按照 《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)规定,同时考虑到汽车爬坡能力和发动机的工作特性,最大纵坡应满足表1中规定值。

表 1 公路最大纵坡表

设计速度/(km.h-1) 120 100 80 60 40 30 20

最大纵坡/% 3 4 5 6 7 8 9

综上分析,在公路软土地基处理设计中,需要遵从以下几方面的原则:一是以《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》规定的公路容许工后沉降为目标,以提高公路安全舒适运行和防止路面开裂问题的出现;二是满足公路建设和运行过程中软土地基的承载力和稳定性要求。而公路软土地基处理设计思路为:对于软土深度较厚、路堤较高、工期要求紧的高等级公路来说,为了有效控制工后沉降和工后差异沉降,在桥头路段应采用刚性桩复合地基法处理,对一般路段软土地基处理时,需要采用排水预压法,而对于桥头路段和一般路段的连接过渡路段需要采用变桩距的刚性桩复合地基法处理,并同时转向一般路段的预压法处理。

2 公路软土地基处理设计实例分析

某一级公路项目,为城市主要公路干线,双向4车道,设计速度采用80km/h,路基宽度23m。线路区内上部地层由第4系全新统滨海相的地层组成,地势平缓,水网密布。该区内存在着一层冲海积成因的厚约1.5~2.5m左右的粉质粘土,其下为1.0~24.5m的淤泥质软土,具有高含水量、抗剪强度低、透水性差、固结时间长等特点,该软土层主要分布在K16+240~K22+290、K22+700~K26+700、K28 +000~K31 +420和K31+700~终点段,线路软土路基总长13.230km。因此,如何控制好软土地基工后沉降和差异工后沉降是确保公路安全稳定运行的关键。下面以 K16+522.40(桥头)~K16+700.00(一般路段)的软土地基处理设计为例,针对公路软土地基处理设计方法进行了论述,该路段纵断面范围内土层主要物理力学指标如表1所示。

表1 土层主要物理力学指标

该路段平均填土高度1.8m,填土预压工期较紧,通过地基沉降计算和稳定验算对软土地基进行处理,以满足规范规定的工后沉降和路基稳定要求。与上述的公路软土地基设计基本原则比较与分析得知,该路段软土地基设计的思路为:桥头路段采用钉形水泥搅拌桩复合地基法加固处理;一般路段采用排水预压法进行处理;桥头路段与一般路段的连接采用变桩距的钉形水泥搅拌桩复合地基法对两者之间差异沉降进行过渡,水泥搅拌桩桩长和排水板深度按穿过主要软土层②層淤泥质粘土确定;桥头路段采用气泡轻质材料替代桥头混凝土挡墙结构,以大大降低工程造价及路堤荷载,减小公路地基的总沉降和工后沉降。

根据以上设计思路分析,结合沉降计算和稳定验算成果,该公路工程K16+522.40~K16+700.00的软土地基处理设计方案见表2。最后结合工后沉降计算成果采用预抛高技术对路段差异工后沉降进一步进行过渡,其中桥头及其过渡路段设计4‰的统一预抛高坡比,该预抛高路段设计总长度34m(从桥头位置开始),钉形水泥搅拌桩复合地基法处理的过渡路段和排水预压法处理的一般路段连接设计3‰的预抛高坡比,预抛高路段设计总长度18m。

表2 段落地基处理设计方案

根据表2所示,本工程K16+522.40~K16+700.00路段的软土地基处理设计方案在满足公路规范规定的工后沉降的基础上,实现了公路差异工后沉降的控制目标,其工后沉降得到更好地过渡,从而大大地提升了公路行车舒适性和路面结构的稳定性。

3 结束语

综上所述,本文通过对公路软土地基处理设计原则及实例应用分析,得到了以下几个方面的结论:

(1)《公路软土地基处理设计与施工规范》规定了容许工后沉降,但未规定差异工后沉降控制标准,因此有可能产生桥头跳车。

(2)在公路软土地基处理设计过程中,需要满足规范规定的允许工后沉降要求,因此在设计中需要遵从原则是:以满足《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》规定的公路容许工后沉降以及满足公路安全舒适运行和防止路面开裂要求的差异工后沉降为目标,同时满足软土地基上公路建设和运行中软土地基的承载力和稳定要求。

(3)在遵从公路软土地基设计原则有基础下,笔者结合工程实例探讨设计思路和软土地基处理技术的沉降计算方法,通过实例应用效果表明,该项目在公路软土地基处理设计中采用以上处理方法能够较好地过渡公路差异工后沉降,从而满足了公路行车舒适性和安全性。

【参考文献】

[1] JTG/T D31-02-2013 公路软土地基路堤设计与施工技术规范[S].

[2]亓乐,施建勇.产生刺入的复合地基摩阻力计算方法[J].长江科学院院报,2009,26(4):31-35.