小儿贫血常见相关因素与预防策略

2015-10-21张国香

张国香

【摘要】目的:探讨并分析小儿贫血常见的相关因素和预防策略。方法:在我院2012年2月-2015年3月期间就诊的小儿贫血患者记录中随机选取180例患者,分为观察组和对照组各90例,对小儿发生贫血的相关因素进行详细的分析和研究,并针对性的提出相应的预防措施。结果:观察组患儿在采用母乳喂养方式之后,患儿的贫血发病率明显低于对照组采用人工喂养的方式,且不同年龄段的患儿会有不同的贫血发病程度,常见的相关因素也不一样。两组患者对比差异显著,具有统计学意义(P<0.05)。结论:小儿贫血常见的相关因素较多,年龄不同,患儿的发病率和发病程度也会不同,所以应及时采取有效措施,针对影响小儿贫血的相关因素,及早制定出合理的诊治方法。

【关键词】:小儿贫血;常见相关因素;预防策略

【中图分类号】R-0 【文献标识码】B 【文章编号】1671-8801(2015)04-0285-02

小儿贫血是一种较为常见的临床医学症状,主要症状为患者面色苍白、精神不振、毛发枯槁等,发病原因多为先天性营养不足、血液生化乏源和遗传因素导致[1]。且小儿出生后未能进行有效的营养护理,较快的生长发育速度使得体内的血液供求量不足以满足实际的需求量,因此很容易出现贫血现象。本文针对此种现象,结合具体的相关因素进行分析,提出具有针对性的合理的预防策略。

1 资料与方法

1.1一般资料

在我院2012年2月-2015年3月期间就诊的小儿贫血患者记录中随机选取180例患者,其中男女患者各90例,年龄在3个月-6岁之间,平均年龄为(3.8±2.4)岁。两组患者一般资料上对比无显著差异,可进行观察比较。

1.2治疗方法

对不同年龄段的患儿在先天性储铁不足、喂养方式等方面进行观察记录,并将180例小儿贫血患者分为观察组和对照组各90例,对照组采用人工喂养的方式,观察组采用母乳喂养的方式,观察两组患儿贫血的发病率和其他相关因素的区别。

对照组采用人工喂养患儿的方式,按照一份奶粉配四份水的比例,例如加入50毫升的奶粉,加入200毫升的水,冲成了200毫升的牛奶,这种牛奶也称为全奶,适用于消化能力较强的小儿。此外,要将人工冲调的奶粉妥善保存,储存在干燥、通风、避光和15度以下的地方,以便能安全及时的喂养小儿。在此期间观察并记录患儿的身体状况和临床反应。

观察组采用母乳喂养的方式,随着小儿月龄的增长,可每2—3小时喂一次,3—4小时喂一次,一昼夜喂8次。当3—4个月龄以后,婴儿的胃容量增大。每昼夜可改喂5—6次母乳,并可考虑减去夜间的喂奶。在此期间观察并记录患儿的身体状况和临床反应。

预防策略:正常情况下提倡母乳喂养,这样会大大降低小儿的贫血发生率;同时以其他营养较高的食物予以补养,因为母乳中的含铁量并不高,需要其他食物加以辅助,确保小儿的正常发育和成长,避免因营养不良而导致小儿贫血;小儿普遍存在厌食、偏食的情况,对此要有针对性的加以教育和改正,保证体内各种要素的正常摄入量,家长对此要格外重视,一旦小儿偏食、厌食的现象成为习惯时,改变起来非常困难,而且会对小儿以后的成长发育带来严重的负面影响;预防产妇出现早产儿的现象,这是因为早产儿大多都会出现贫血的现象,所以在小儿出生之后要随时检查身体状况,如果出现肠息肉、溶血性贫血等症状,要及时到医院进行治疗,避免对小儿发育造成进一步的伤害。

1.3观察指标

分析观察组和对照组患儿在分别采用母乳喂养和人工喂养方式之后患儿贫血的临床症状和身体反应,对两组患儿在不同年龄段的先天性储铁不足、喂养因素等方面的不同表现进行研究分析。不同年龄段贫血患儿的发病情况分为三个等级,分别为轻度、中度和重度。

1.4统计学方法

对以上收集到的两组研究数据采用SPSS16.0统计软件进行分析,计量资料以均数±标准差示,采用t检验,对计数资料采用X?检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

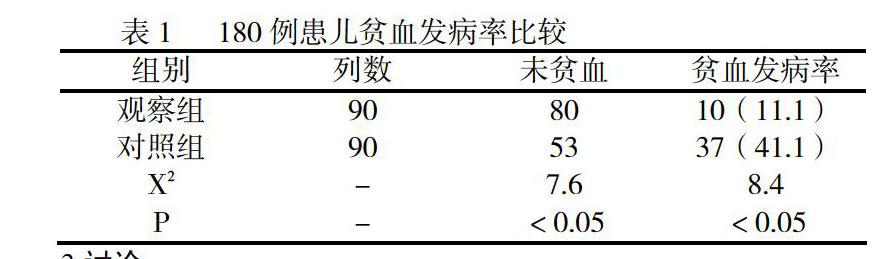

观察组患儿在采用母乳喂养方式之后,患儿的贫血发病率明显低于对照组采用人工喂养的方式,且不同年龄段的患儿会有不同的贫血发病程度,常见的相关因素也不一样。两组患者对比差异显著,具有统计学意义(P<0.05)。具体情况如表1:

表1 180例患儿贫血发病率比较

组别 列数 未贫血 贫血发病率

观察组 90 80 10(11.1)

对照组 90 53 37(41.1)

X2 - 7.6 8.4

P - <0.05 <0.05

3.討论

小儿贫血是一种常见的临床症状,通常是指单位容积外周血内的红细胞和血红蛋白数量低于正常值[2]。患病的常见相关因素不同,造成患儿贫血的程度也不一样,一般情况下有失血性贫血、溶血性贫血和生成不足性贫血等临床症状。据有关研究证明,小儿贫血对小儿的成长产生较为严重的负面影响,并且还会影响孩子的正常发育[3]。

作为我国发病率较高的综合性症状,小儿患贫血的情况较为普遍,如果不及时采取预防措施,会严重威胁到孩子正常的身体成长和发育,严重者甚至会造成心脏功能受损等[4]。例如及时的补充营养、平时注重身体锻炼、多吃蔬菜水果等措施都能有效预防贫血的产生。

本次研究观察中,180例患儿多数为轻度贫血,随着年龄的增长,贫血的程度会相应较少,但发病率会逐渐变高。4个月以下的患儿贫血的主要原因是先天性储铁不足,5个月以上的患儿贫血的主要原因是喂养方式的不同。并且通过观察组与对照组的观察比较发现,母乳喂养后发生贫血症状的概率小于人工喂养。两组数据对比有显著差异,具有统计学意义(P<0.05)。

总的来说,小儿贫血症状的发生有多种常见的相关因素影响,不同年龄段、先天性储铁不足以及喂养方式的不同都会对小儿贫血症状的程度造成一定影响。因此,在日常对小儿的护理中要及时补充营养,并尽量使用母乳喂养的方式,发现有异常症状时,应及早入院治疗检查,力争在源头避免小儿贫血现象的发生。

参考文献:

[1] 孙夺.小儿贫血常见相关因素与预防策略[J].中国农村卫生,2015,02(04):38-39.

[2] 代立平.1237例儿童贫血的相关因素分析与预防策略[J].河北医学,2013,02(08):319-320.

[3] 韩艳.小儿贫血常见相关因素分析与预防策略研究[J].中国药物经济学,2013,04(12):410-411.

[4] 郭芳.小儿贫血常见原因研究[J].大家健康(学术版),2013,21(10):25.