夷门民国书法人物(六题)

2015-10-21张晓林

张晓林

夷门民国书法人物(六题)

张晓林

丁康保

(丁康保,祖籍江苏宜兴,生卒年不详。1919年任开封县知事。书法取法杨凝式。)

某个阴雨连绵的早晨,丁康保走进了开封县衙。从这一天起,他就是开封县的知事了。

翻开历史典籍,无论是正史或是野史,都透出这样一个信息,各类官职中,最难做的当属县令了。怎么个难做法?北宋名臣包拯做了一年半的天长县县令后,写过一篇叫《论县令诸事宜》的文章,说得很是详尽,可找来一读。

历朝历代中,县令最难做的,应数民国。民国的县令,已被喊作县长了。豫东地区,一个时期是把县长喊作知事的,这一叫法在民间沿袭至今。譬如说:“他是咱县知事的”。这个“知事”,就是当家的意思。一个县里的“当家的”,自然就是县长了。拐了几道的弯。

上任不久,丁康保就体味到了“难”的滋味。

他的前任,就是给“难”吓跑的。前任知事姓李,是个诗人,出版过三部诗集。他的诗都是写动物的,光是写老鼠的诗歌就有三十多首。他说他是从《诗经》里受到的启发。他的这一做派,开封大军阀赵侗很是看不惯,说他的脑瓜子灌了水,是一个已经骑到疯人院墙头上的人!

有一天,赵侗把李县长叫去,对他说:“要打仗了,准备20万大洋作军饷!”那天下午,李县长坐在县衙里,前前后后算了两遍账。算到最后,豆大的汗珠挂满额头。开封县不足10万人,等于每个人头上增加了2块多的大洋。这天夜里,李县令噩梦不断,一会儿梦见田间白骨累累,一会儿梦见鬼头大刀高举。黎明时分,李县令把县印挂在县衙的梁头上,乔扮成农夫逃出了县城。

刚上任的那些日子,大军阀赵侗并没有找丁康保的麻烦。公干之余,丁康保还有闲情去练练书法。他对五代杨凝式的书法情有独钟,《韭花帖》他能够背临无谬,而且形神具肖。我曾见他给同僚黄俊东临写的《韭花帖》扇面,潇散的风韵几欲过之。

那天黄昏的到来,令丁康保意识到了潜在的危险。他行色匆匆,急着要到开封去见一个故知。走到开封县城的西门口,两个士兵用枪拦住了他,蛮横地告诉他,太阳已经落山,任何人不得出城!

回到县衙,头皮依然发紧。他连夜修书一封,寄给旧友张佰英,要他写一副对联寄来,而且务必落上“康保吾兄惠存”字样。在信纸的一角,他用县衙的朱笔加了一个大大的”急”字。很快,张佰英的墨迹寄来了。丁康保装裱后悬挂在县衙会客厅的醒目处。

过一段时间,赵侗带了两个马弁来拜访丁康保,一进县衙的会客厅,他就看见了张佰英的那副对联。那副对联让赵侗的脸由坚硬如铁一下子变得柔软似水了。他举手与丁康保打了两个哈哈,很快就告辞了。赵侗知道,张佰英是他得罪不起的主儿!

不久,开封县出现一个飞檐大盗。短短半月之间,偷遍了赵侗在开封县的三家土豪亲戚。盗贼光顾赵侗三姨太娘家时,偷了三颗夜明珠。临走,将一夜壶的尿灌进了赵侗三岳丈的嘴里。以至于这岳丈之后只要见到是“水”的东西,都要狂喊:“尿,尿,尿!”

赵侗着丁康保亲自出马,限十日内破案,抓获盗贼,悬头城门。

盗贼是在黄河故道一孔荒废的窑洞里抓到的。很清瘦的一个人,如果走在大街上,和他人绝没有任何的不同。当他看到丁康保和众衙役时,很淡然地说:“让我给老母亲把这顿饭做完!”

丁康保这才看清楚,窑洞的一角,地铺上躺着一个老太婆。花白的头发如衰草一般粘在头顶。她看着丁康保,眼里没有一丝的惊愕,温和而平静。那是一双老母羊般的眼睛,闪着昆仑青玉一样的光泽。看着这双眼睛,丁康保觉得内心深处有玻璃碎裂!

老太婆轻轻地长叹一口气,闭上了眼睛。

丁康保回到县衙,把张佰英的那副对子撕下来,一把火焚烧掉了。

丁康保辞去了开封县知事一职,在开封的城郊,靠汴水的北岸,建起一处茅舍。他开出了一片荒地,种些稷黍稻谷,过起了农居生活。

他还收留了二十多个流浪猫,每天去汴水里捕小鱼喂它们。春天,这些猫开始发情,一到深夜,一起如小儿般啼哭,此起彼伏,声震霄汉。

丁康保坐在昏黄的灯光下,微眯了双眼,听着猫叫,面色安详。

一天早晨,丁康保来到汴水边,见一个玄衣老者不断捡起岸边的碎瓦片,然后一弯腰,手一扬,突突突,打出了一串串漂亮的水漂儿。

丁康保对老者说:“这是顽童的把戏啊!老者不应该玩的!”

老者幽幽地说:“我要用这种方式把汴水填平!”

黄惇安

(黄金镇,字惇安。1886―1951年。擅楷书,宗法柳公权。)

黄惇安出生在杞县高阳镇金鸡岗村,村里生长着一棵狗脊骨树。狗脊骨树全世界只有两棵,金鸡岗村的这棵是雄树,第二棵在大洋那边的加拿大,是棵雌树,不知道谁把这对夫妻树分得那么远,它们因不能交配而断绝了后代。黄惇安的父亲是个牙医,在县城开着一家医药铺子。他的父亲有一个癖好,喜欢收藏患者被他拔掉的牙齿,并按形状大小一一分类,然后装入锦盒。寂静的夜晚拿出来,对着这些锦盒长时间地冷冷而笑。高粱成熟的季节,这个有着怪癖的牙医被人从脑袋后面打了黑枪。牙医扑倒的一刹那,子弹从鼻孔飞出,射中了一对正在草丛中快活的癞蛤蟆。

与一般的农村孩子不同,黄惇安天生具有浪漫情怀。他很小的时候就会吟诗。看见一只大雁从天空飞过,他随口就吟出了“孤雁哀鸣,今夜宿何处?”的诗句。他在自家的房顶筑起一间高高的阁楼,取名牧云楼。在这间古怪的阁楼里会友,喝茶,作诗,习字。他作《牧云楼赋》108字,然后用柳体楷书抄了装裱后挂在墙上。自云:“少年牧猪,中年牧人,晚年牧云。”黄惇安固执地认为,作为诗人,他就是人类灵魂的放牧者。可到了晚年,他除喝醉酒,醉眼朦胧的望云卷云舒外,什么事也不愿意做了。

因为作诗,黄惇安门前汇集了各色人等。最后他挑出5名女诗人收为弟子,并给她们挂了个俗艳的桂冠:“五朵金花。”每天黄昏,总有二三朵金花在牧云楼下徘徊,嘴里高喊着黄惇安的名字。而黄惇安则躲在阁楼的书架后面微笑,拒绝为她们开门。她们就在楼下大骂,先骂黄惇安,然后指着鼻子对骂。

楚地诗人马某慕名来拜访黄惇安。黄惇安喊“五朵金花”来作陪。诗人马某在脑海里把“五朵金花”勾画得一个比一个美丽,他把古诗中描绘貂蝉、王昭君、李师师、寇白门、陈圆圆等众多美人儿的所有经典语句一股脑全扣在了“五朵金花”头上。但等五个女人站在马某面前时,马某的眼都直了!等到一朵满脸厚粉的金花向他敬酒的时候,马某实在是忍不住了,干呕数声,翻江倒海吐了个干净!

黄惇安轰走“五朵金花”,清洗掉马某吐的秽物,二人重新坐下来喝酒。黄惇安拿出了他泡的栢枝酒,给马某斟满。即刻,一种奇怪的酒香在牧云楼里弥漫开来。也许是诗人马某贪杯,这天夜里,他的睾丸像吹了气一般,肿得和他上边秃了顶的头一样大了。好在这晚马某住在了牧云楼,黄惇安把他连夜送进了医院。医生抚摸着马某红筋爆突的睾丸对他说:“再晚来半个时辰,那你只好做太监了!”

对这次的睾丸事件,黄惇安感到困惑。他和别的诗友也曾多次喝这种碧绿的栢枝酒,但睾丸一次也没有肿过。于是,这就成了一个悬案。

黄惇安只有一米五三的个子,身子骨也单薄,牙齿若碎米粒,闪着昆仑玉般的光泽。中年后,他开始留胡须。他的胡须长得很快,几天就能长及膝盖。在黄惇安的诗里,很少写及花啊草啊的,也不写风月星辰。他早年写豫东农具,写耧耙、石滾、织布机等等,偶尔也写写乡场上的麦秸垛和农家院里的粪堆。他把这些物像都男性化了,读后给人一种伟岸挺拔的感觉。到开封城后,他开始写黄河。有一个时期,黄河是他诗歌的主题。

忽然有一天,他要徒步走黄河了。从开封的柳园口出发,一直往黄河的源头走。来到青藏高原上的湟源县,当地的一个诗人招待他喝青稞酒,三个藏族少女给他献了哈达,每个少女灌了他三银碗青稞酒。他喝得烂醉如泥,开始嚎啕大哭。一边哭一边颂吟他的新诗《我为什么还在作诗》。那个诗人朋友也喝醉了,嘴里说着无人能听懂的话。三个少女莺喉婉转,唱起了草原上的歌。

黄惇安走黄河归来,竟然再不写诗。他把他的诗稿全部付之一炬。他说,黄河就是一首诗,雄浑,博大,天籁之音,我的诗和它一比,连草芥都不是!

不写诗的黄惇安开始专注于练习书法。他只临习柳公权的法帖。诸如《玄秘塔碑》《神策军碑》等。历朝历代的书法家中,他唯独佩服柳公权。柳的那句“心正乃笔正”的书法名言深深地打动了他。很快,他发现这一学说和实践有些出入。因为他在写字的时候,心中所想常常不能注入笔端。接着他便释然了。他明白了一个书法上的道理。书法技法层面的道路他还没有走完,现在谈论书法“道”的层面还为时尚早。

早年由杞县搬进开封时,他把老母亲也接了过来。老人家八十三岁的那年秋天过世了。黄惇安没有通知任何人,一个人把老母亲背在身上,背到棺材铺,买了一口白茬子棺材,赁一辆平头车子,拉到野外给埋葬了。老人家去世那天,恰有亲戚来探望,他把亲戚让到书房,手指着老母亲的卧室,轻轻地说:“老人家刚睡着,不要再打搅她了。”

秦乖庵

(秦树声,1861―1926年,字宥横,一字晦鸣,号乖庵。其墨迹收入《民国书法》)

如果让秦乖庵在书法和仕途之间选择的话,他会毫不犹豫地选择后者。因为他曾给自己撰写过一副联语,用书法抄了,挂在书房的醒目处。这副联语写得很有个性,“四壁图书生葬我,千秋孤寄冷看人。”这是秦乖庵心迹的表露。也可以看出,乖庵是一个孤冷倔傲之人。这样的一个人,说实话也不适合搞艺术,天生就是走仕途的料。天天一副冷面孔,再加上一双横看世相的冷眼,文人圈里肯定不会容下他。

话又说回来,“冷看人”在官场就行得通吗?官场上人哪个不是笑面虎,看着你温柔地笑着,背后的一只手拿着黑砖头就闷下来了。有人曾提醒过他,改改怪脾气。乖庵听了,半天冷冷地说:“天生就这脾气!”

坊间传,乖庵天生一个神童,四岁入私塾,六岁熟背四书五经,十四岁中秀才,二十一岁中举人。光绪十二年,乖庵考中丙戌科进士。这一年是狗年,记事的时候,他娘对他说,他会得狗的福。果然印证了。他感到很奇怪。不久,他留在了京城,被授予了一个工部主事的六品小官。过三年,升任工部员外郎,都水司行走。这期间,他有大量时间去满清皇家藏书阁,遍览有关天下水利方面的书籍。在藏书阁的日子,他几乎不和什么人接触,偶尔同僚喊他去喝酒,去雅集,他都毫不通融地予以拒绝,慢慢地,同僚们把他从视野中剔除了。

光绪帝忽然心血来潮,想编一部国家地理大典。来工部物色总编篡。同僚异口同声地说:“秦乖庵是不二人选!”这本大典的名字叫《地理勾稽图志》,现藏台湾故宫博物院。乖庵率领一班老冬烘,坐了十年冷板凳,终于把这部惊世骇俗的大典编篡完成。光绪帝揽书大悦,下旨升乖庵为郎中。下旨那天,同僚们一个比一个后悔。

这些年,乖庵的书法在编篡《地理勾稽图志》大典过程中得到飞跃。对自己的书法,他变得也颇为自信起来。在很多场合与人谈起书法,谈起魏晋,谈起隋唐,他都会拿唐代的楷书大家虞世南、褚遂良作比,然后说:“虞、褚伏吾腕底矣!”又说:“书法小技,不必花费大功夫。”听了他的话,众人都默然。

王闿运号湘绮,湖南人,晚清名士,杨度的老师,康有为的师爷。一生著述等身,名气大得不得了,有《湘绮楼集》传世。秦乖庵向来看不上南人,他说:“大江以南,没有一个能提笔写文章的,湘绮可算半个。”一句话,把江南文人全得罪了。有两个较真儿的主还真的找上门来了,一个是夏孙桐,字闰枝,一字悔生,晚号闰庵,江阴人。另一个是缪荃孙,字炎之,一字筱珊,晚号艺风,也是江阴人。这两个人的词都填得好,被人称为“词坛双煞”。

他们把秦乖庵约到工部门口外的小酒肆,因为都是熟人,喝着酒,说着闲话,不知不觉就有些飘了。耳热之际,艺风说:“这样喝没趣!”乖庵问:“那怎样喝?”“我们以填词赌酒,怎么样?”艺风看定乖庵,问。乖庵一愣,说:“就依艺风兄所说。”

两个词坛人物都暗自发笑。作词,是乖庵的弱项。大家轮流出了几个题,夏、缪二人很快就做出来了。乖庵应对了两首,都输了酒。到第三首词,无论怎样都做不出来了。夏孙桐冷冷地说:“原来江北文豪却也填词不出?”乖庵一时无以应答,呆呆地坐在木凳上,眼睁睁看着二人走出酒肆去。

回到住处,酒已经醒了,乖庵燃上蜡烛,铺纸,磨墨,他要把那首词填出来。填一阵子,吟诵几遍,不满意,将纸团团,扔进废纸篓,再填。再填,再扔;再扔,再填。如是反复,窗外天已大亮。当乖庵两眼布满血丝,一脸憔悴,拿着填好的词敲开夏家的院门时,夏孙桐有些手足无措了,他不知该说什么好。只在心底长叹一声:“这个人啊!”

民国期间,总统徐世昌忽然对乖庵很感兴趣。让人把乖庵请到府上,拿出珍藏的苏轼书法墨迹,请他一饱眼福。书法展开,乖庵冷着眼,不说话。徐世昌问:“开眼界了吧?”乖庵也问:“你知道东坡的书法好在哪里吗?”徐世昌感到没趣,便拿出自己的诗集赠给乖庵。乖庵随手翻两页,冷冷地说:“你不懂诗,还是省点时间吧。”不欢而散。

不久,民国政府任命他为河南提学使,督促他到开封任职。乖庵坚决地给拒绝了。早些时候,乖庵隐居海上时,遇见过一个游方道人。游方道人告诉他,有一个地方他不能去,这个地方叫夷门,也叫开封。

在北京居住两年后,乖庵有一个念头日益强烈,他想到开封去走一趟,也恰好在这个时候,清史馆聘请他编纂《续修河南新志》一书,他注定要到开封这个和他有着渊源的古城来了。在乖庵去世的前数年,他大部分时间都在北京和开封之间穿梭,以至于还闹出一出惊动开封书法界的绯闻,但那已经是另一篇小说的事了。

张铁樵

(张贞,字铁樵。1883―1967年。民国开封榜书大家。)

张铁樵的家就住在铁塔附近。他的祖上是开包子铺儿的,打出的幌子却是“雷婆婆包子店”。雷婆婆包子是开封著名小吃,它的渊源可追溯到北宋宣和年间,孟元老著的《东京梦华录》“饮食”一节中曾经提及。

明明姓张却打人家雷姓的旗号,这里面有着怎样的轶事和掏搅,到了张铁樵父亲这一辈,已经是无可考据的了。

若按“老鼠生来会打洞”的老婆儿言去思考,张铁樵应该子承父业,继续卖他的包子,说得好听些,也就是继续做他的包子铺掌柜的。然而,就像端枪打兔子,准星突然跑偏了,于是,结果出现了意外。

张铁樵痴迷上了书法。事情来得很蹊跷,没有半点的可解释性。那天,一个清瘦的道士在“雷婆婆包子店”门口摆下桌子,铺了宣纸在上面写书法。道士手握如椽巨笔,灰色的道袍在秋风中喇喇作响。巨笔在洁白的宣纸上飘过,一个大大的“药”字醒目地展现出来。

站在自家的包子店门口,几屉肉包子正待出笼,袅袅的白烟在张铁樵的眼前缭绕。他感到奇怪,他没有闻到诱人的肉香,却闻到了缕缕的药香。

那个秋天的下午,道士的跌打膏药卖得非常的快,几乎让围拢过来的人群给疯抢去了。

道士收拾摊子的时候,一抬眼看到了魔怔了一般的张铁樵。他招招手,张铁樵走了过去。道士站起身,在他的头顶轻轻拍了两下,暧昧地笑笑,然后把褡裢搭在驴背上,飘然而去。

张铁樵的学书经历充满坎坷。他父亲对他说:“练什么书法,顶吃还是顶喝,我不练书法,只卖包子不照样过得很好?”张铁樵是个沉默寡言的孩子,他不说话,只拿眼睛默默地看着鬓发斑白的父亲。

父亲立即暴跳如雷,将张铁樵狠狠揍了一顿。挨打后他一言不语,连着三天坐在家门口的池塘边发愣,看着两只黑蜻蜓围着一朵粉红色的荷花调情,然后压着摞摞停在了花蕊上。花蕊立即颤悠悠兴奋起来。

母亲害怕了,和父亲狠狠哭闹一顿。父亲再不管他练书法一事。张铁樵在心底一叹,自己对自己说:“我坐在池塘边,是在想怎么像王羲之那样把池水给练黑了。”

张铁樵在书法上有着超人的天赋。他的书法端庄而浑厚,颇有颜真卿的遗风。短短的几年里,开封街头的匾额大都换成了他的墨宝。之所以他的书法会迅速风靡古城,除了书法本身以外,再就是他这个人不拿架子,不耍大腕,好说话。他也没有什么润格之类,你只要求到了他的门下,他都会尽最大努力让你满意。

有一个阿九婆,在开封街头卖扇子。她是从扇庄批来,然后汇着篮子大街小巷去卖,生意不好。她的儿子被抓了壮丁,儿媳妇跟着一个小银匠私奔了,撇下两个小孙子。她们三口人,就靠她卖扇来糊口了。

那天扇子卖不出去了,她和两个孙子就一起饿肚子。阿九婆脸上的皱纹,很少有舒展的日子。张铁樵找到她的门上,把写好字的二十把扇子递到她手上,说:“去卖吧,卖完了就去找我。”等下次阿九婆来找张铁樵的时候,她脸上的皱纹一纹一纹地都舒展开了。

汴古阁的马老板让人送来请柬,请张铁樵去第一楼喝茶。汴古阁是开封唯一做书画生意的商铺,它的店主马老板曾跟大军阀孙殿英挖过东陵,后来解甲归里,就来开封城开了这样一个店铺。马老板虽说人生的粗糙些,但见人都是三分的笑颜,然而,那笑却是让人感到浑身的不自在。

第一楼喝茶回来,张铁樵几天都很少说话,他的脸色很难看。

日子依旧如往常那样,一天一天地过去。张铁樵书法的名头在开封城越来越响亮。省里的要员已开始把他的书法往京城里送了。据说,京城四大公子之一的袁寒云私下也曾打探过张铁樵的名字。

秋天到来了。一个阴雨连绵的黄昏,张铁樵结束了一个应酬往家走。眼看走到家门口时,从暗处串出两条大汉,劈头盖脸一顿拳打脚踢。张铁樵还没有反应过来,嘴就被人堵上了。黑暗中听一个人说:“把右手的手指头拧折,中指剁掉!”张铁樵忽然感到一阵钻心般的疼痛,接着他就昏了过去。

不久,开封街头就有了传言,说张铁樵的右手被人打残坏了,怕从此再也不能写字。有人甚至愤恨地骂道:“他会写字吗?傻大黑粗,一点笔法都没有!”阿九婆听到这个消息时,昏花的眼里落下两行浑浊的泪水。

那个时候,张铁樵正躺在医院里,他的左手打着绷带,右手和前来探望者一一握手。

石臣

(石臣,晚号粪叟。1821―不详。有楷书墨迹在开封民间流传)

石臣,夷门书法名家。工行楷,兼擅篆隶。楷书宗法颜真卿,能得《颜勤礼》《自告奋身》神韵。

颜真卿是晚唐名臣,七十岁还驰骋疆场,亲到安禄山叛军营帐谈判,谈不拢就大骂叛军,气若长虹。书法一如其人,他的行书遒劲而具古风,气势磅礴,令宵小之辈不敢近观。石臣身子骨单薄,清癯的脸上生着稀疏的三缕长须,手指竹节一般瘦长,他能得颜书神韵,按传统书如其人的说法,确有几分让人感到不可理解。

石臣是他的名,起初,他没有像其他文人那样,字什么,号什么,他也没有别署。有人很奇怪,问他:“上海某书法家给自己起了二百多个号,你怎么不也起上一个呢?”石臣笑笑,打趣道:“号多了,书法就能写得好吗?”但他还是给自己起了一个号:粪叟。怎么起了这样一个号呢?

读书,练书法,之余,石臣就到郊外走走,溜达溜达。秋天里,他喜欢到楝树下捡金黄色的楝楝枣,放鼻子下嗅一嗅,然后装进长衫的口袋里。再然后,就忘记了。他老婆洗衣服时,总想不起来去掏一下他长衫的口袋,啪,啪,扬起棒槌,只几下,楝楝枣就面目全非了,黏乎乎的,散发着一股子难闻的气道。妻子就埋怨他,他改不了,下次还照旧。

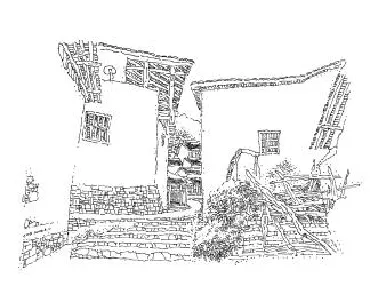

石臣住的是三间麦秸草房。

石臣的三间草舍很好找,夷门往西走,有一个白水胡同,他的草舍,就坐落在胡同口上的拐角处。在开封城,大都是带有脊兽的青色瓦房,像石臣这样的麦秸屋,已是很难见得到了。

为盖这三间茅舍,石臣赶着个毛驴,拉着平头车,往乡间整整跑了一个月,才把屋顶的麦秸拉够了。那些日子,他人更清瘦了,长衫胖了一圈,穿在身上,咣当咣当的,若戏子身上的戏袍一般。

茅屋的前边,是一处院子,不大,有三分多的样子。种着一棵老槐树,是他的父亲种下的?抑或是他的爷爷种下的?已经无籍可供考证了。槐花开的季节,每天早晨,石臣都会到院子里弹琴。

他坐小石凳上,面前是一个青石板桌,琴就放在那上边。这是一把焦尾琴,是开封天籁堂出品,也就是几块钱的样子。石臣竹节一般的手指在琴弦上来回划几下,琴音清越,一纹一纹荡漾开去,唤醒了尚在梦中的蜜蜂,她们嘤嘤着,开始绕着奶白色的槐花起舞。

这时,石臣正弹到入巷处,他半眯了双眼,脸高高地仰起,高高地仰起……一只小蜜蜂嘤嘤着,打着旋,停在他的鼻头,他也浑然不知……

这是一幅画。

偌大的开封城中,石臣只有一个朋友。那朋友是个糊灯笼的,据说祖上给宋徽宗糊过宫灯,姓李,人们都喊他灯笼李。灯笼李隔三差五地来茅舍找石臣闲喷,他二人喷得来。

灯笼李给他介绍个徒弟。是开封最大生药铺子同济堂的二掌柜,姓胡,字三丰。胡掌柜拿了二三幅书法习作让石臣点拨,临的是颜真卿楷书《麻姑仙坛记》,已有几分形似。石臣不语,手里拿了把折叠纸扇,有一下没一下地摇着。胡掌柜很尴尬,僵笑着站也不是,坐也不是。糊灯笼的朋友打圆场,把习作递到石臣手上。石臣接过,顺手就丢进了纸篓。说:“废纸!”

胡三丰脸上终于挂不住了。霍,扭转身,头也不回地走了。

糊灯笼的朋友埋怨石臣。石臣说:“不是那块料,不如专心做生药生意。”

很快,秋天到了。槐树上的叶子开始发黄,看上去有几分肃杀。这些日子,石臣的右眼皮总是跳,嘣,嘣嘣,跳得他心里都有些焦躁了。糊灯笼的朋友有些日子没有来了。

一个秋雨连绵的黄昏。是那种雨打芭蕉的沙沙细雨。灯笼李来了。

闲话的时候,灯笼李话语有些迟缓,没有先前利索了。石臣不明白怎么回事。灯笼李一年四季总戴着帽子,原因是他的头顶长出一个粉疙瘩,长三寸有奇,没有生一根杂毛,通红崭新,很是饱满。后来,灯笼李脱下帽子挠头,石臣吃惊地发现,那个粉疙瘩不知什么时候瘪了下去,很丑陋地趴在头顶,没有了往日的神采。

石臣忽然把一件事想明白了。他心头“咯噔”一响,脸上有阴云飘过。

灯笼李这次来,是求他办一件事的。让他给开封驻军的马师长写幅字。这马师长虽说是行伍出身,却狂热地喜爱书法。他换防来到开封,已几乎把开封书法家的作品要遍了。

他以前托人找过石臣几次,都被石臣给拒绝了。

出乎意料,石臣这次答应了。灯笼李悬着的心落地了。石臣写了副对联,押了印,交给了朋友。

过两天,灯笼李又来了。说,这副对联,马师长很满意,只是嫌印文不雅,怎么能印“粪叟污纸”这样恶俗的内容呢?

石臣叹口气,也不说话,拿过一张宣纸,重新写了。找出原来的印章,在砂石上磨去印文,又刻了一枚印重新盖了。交给那朋友,朋友低头看上半天,也不说话了,阴了脸,告辞。

一天早晨,石臣起床,携琴到院子里弹,觉得少了点什么。少了点什么呢?那棵槐树被人锯走了。

槐树被锯走了。春天再来的时候,槐花摇曳,蜜蜂嘤嘤,一清瘦老人在树下弹琴,这幅画,也就消失了。

杜嚴

(杜嚴,字友梅。1875—1938年。早年留学日本。长期在开封任职,曾创办中原煤矿公司。)

孩提时,杜嚴碰见过一件很奇怪的事,他后来在开封任河南省民政长期间,曾数此提起。

那是夏天的一个夜晚,月亮悬挂在中天,月色如水。杜嚴和村里的两个孩子捉迷藏回家,经过村口的池塘,他看见一个身着缟素的妇人,在水边望月而拜。看不见她的面目,也看不到她的下半身。

杜嚴对那两个孩子说:“水边有个妇人。”

那两个孩子揉揉眼,说:除了有一只黑色的夜鸟在水边飞,其他的什么都没有。”

后来,杜嚴把这件事说给村里的一位老者听。老者沉思良久,告诉他说:“你遇见半截罡了。”

杜嚴无端地觉得,这是一种很可怕的东西。自此以后,有月亮的夜晚,他再不从水边经过。

这件事对杜嚴影响很大,使他在漫长的人生历程中,养成了一种坏脾气,凡事爱较真,哪怕是一件芝麻蒜皮的小事。

开封书坛,他有两个笔墨朋友。一个是陶子吾,另一个是曹郁轩。陶子吾已年过七旬,留着花白的长须,面色红润,颇具几分仙风道骨。而杜嚴和曹郁轩都还尚在壮年,若单从年龄上说,陶子吾与他们二人,也算是忘年之交了。

杜嚴得到了一幅周亮工的行书长卷,邀二人给长卷题跋。喝茶的时候,说定了每人以长卷的内容为题,各做一首七律,然后题在纸上,装裱成册。这件事,若干年后说不准又是夷门书坛上的一段佳话。

等到会面的那一天,杜嚴和曹郁轩都按约定做了。惟独陶子吾,作的却是一首五律,而且人也没有来,题好的跋语是让仆人送过来的。杜嚴问陶公为何没来?仆人支支吾吾,语焉不详,然后就告辞了。

送走曹郁轩,杜嚴心里结了一个疙瘩,陶子吾怎么会是这样的一个人呢?就在心底和陶子吾绝了交。陶子吾上次从杜嚴这里回去,染上了风寒,不久竟中风失语了。三年后,陶子吾病逝。到死,陶子吾都不知道杜嚴早已与他绝交了。

杜嚴是个很矛盾的人。好作快口语,但他的内心还是很柔软的。有一天,他从东板棚胡同路过,见路边“一壶春”茶叶店里的两三个伙计在打一个乞儿,鼻子都打出血来了。杜嚴走上前去,问:“为什么打人?”

一伙计喘着气说:“他偷了钱!”

杜嚴说:“把你们的老板王三喊来!”

三个伙计打量杜嚴几眼,撇下乞儿,悻悻地走了。

忽然有一天,开封城里来了日本人。其中一个叫横田一郎的,是杜嚴留学日本时的同窗。横田登门拜访,想让杜嚴为日本人做事。杜嚴冷着脸拒绝了,一点斡旋的余地都没有。横田告辞,杜嚴说:“你我同窗之谊已尽,今后陌如路人!”

横田一郎回到住处,即对大汉奸高从继说:“此人是实业奇才,不能为我所用,一定要剪除掉他!”

很快,杜嚴听到了风声,收拾了细软,携妻挈子,连夜逃到四川投奔亲友去了。

但是,杜嚴终究没有逃出魔掌。横田指使高从继买通当地小股土匪,于一个乌云遮月的深夜,绑架了杜嚴。

去绑架杜嚴的,是两个惯匪,飞檐走壁,杀人不眨眼,十分了得。其中一个,擅使快刀。据传,有一次他杀得一人,手起刀落,人头落地滚出丈八远,嘴巴里还能喊出声来。

他们原说在一处养马场的地方处理掉杜嚴的,将人杀死后,尸体往马粪堆中一埋,一走了之。

等打开装着杜嚴的麻袋,凑着依稀的月光,那个擅使快刀的土匪突然觉得杜嚴有些面熟,有一丝的亲近感,但在哪儿见过,一时间无论如何也想不起来了。

他对另一个土匪说:“这儿太脏,去前面的池塘边结果他!”

来到一个池塘边,那个土匪对杜嚴说:“咱俩前世一定有缘,我给你选这个干净的去处,也算不枉结缘一场了!”说罢,一刀砍了下去。等刀刃砍进脖子的一刹那,那个土匪想起杜嚴是谁了!心下一软,聚在刀上的气散去,在砍进脖子三分之一的地方,刀卡在了那里。

杜嚴睁开了眼,他看到了当年开封街头的那一幕。