再忆祝榆生

2015-10-13

□ 特约记者 陈 宁

再忆祝榆生

□ 特约记者 陈 宁

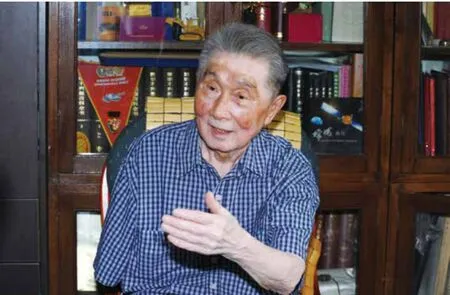

2011年5月一个普普通通的上午,在车道沟兵器大院的一座普通六层小楼,一个普通而又不普通的人与笔者对坐了一个下午,蓝白相间的格子衬衫把这个90多岁的老人衬托的十分矍铄,脸上被岁月写满了皱纹,却掩盖不了炯炯有神的目光。作为一名军工战线上的老兵,他很普通,像千千万万的军工人一样,默默无闻耕耘在武器装备研制的第一线;作为三代坦克总师,他又不普通,跨代的装备研制让华夏的门楣更加坚实厚重。而更不普通的是他把军工人的纯粹、淳朴演绎到了极致,回首荣耀满身,挥手却不带走一丝功名的负累。他是祝榆生,这个名字至今仍然沉甸甸的放在心头。时光席卷而过,过往却牵绊留存,记忆的闸门一旦打来,一情一景就如此毫无防备地蜂拥而至,清晰得历历在目,真实得如同昨天。

这些年来,我曾经向很多人介绍过祝榆生,讲他的故事,讲他对我的心灵带来的震撼,同时也讲以他为代表的军工人做出的一个又一个响当当的成就。人们在更多了解这个人、这个行业的同时,也不免会有这样的疑问,祝老是不是一个崇武好战的人?毕竟,进行武器装备研制还是为了战争。可我给出的回答是,祝老性情平润,并不好战,也没有人比军工人更热爱和平,他们以战止战,用尖端的科技成果保卫着神州大地的安宁。正是因为我们有了像祝老这样的人前仆后继,不计个人得失在高新武器装备研制的道路上筑起一座座铜墙铁壁,一次又一次展现行业进步的硕果,我们才能够在纷繁的局势变换中享受平安,才能有底气去行使在世界舞台上的话语权。

2014年10月23日,祝榆生的名字后边写下了确切的卒年,这个走过了快一个世纪的老人没有什么铮铮语录立言当前,却镌刻了光耀于千秋的人生印记。经年的一别,如今人寰再不能见,想来心中怅然。我曾评他:一世功名是古往今来多少将帅的追求,你却退下褒奖的浪尖,不带走功名的负累,俯仰间标明人生的高度。今日,晚辈无祭酒,无挽词,仅以忆文为酹,以表江月同哀。

祝榆生的生命历程涵盖了一个行业所走过的历程;他披肝沥胆、为党为国家所作的贡献,记录在共和国的辉煌史册上。

他30岁时,在迫击炮排险中失去右臂;

66岁,邹家华三顾茅庐邀请他担纲重点型号总师;

70岁,身断三根肋骨仍坚持科研;

80岁,在炮弹试验现场一天跑几十个来回;

人们认为他是传奇,他自认为平凡至极。

花甲重披帅袍 勇铸陆战之王

1999年10月1日的天安门广场,三军列阵,铁甲生辉。由首次公开露面的ZTZ99式三代主战坦克组成的方阵隆隆驶过。面对堪称是当时世界上最先进主战坦克之一的99式,国外军事专家流露出惊叹的神情,海内外炎黄子孙感到振奋和骄傲,而担任三代坦克总设计师的祝榆生早已是热泪盈眶。

这是何等威武雄壮的一幕,只有历史知道其中的份量。

镜头回溯到1984年的1月,中央军委正在为99式坦克苦苦寻找总设计师。99式坦克是新中国成立以来唯一一个由国务院和中央军委直接下达研制任务的陆军装备重点项目。当时面临的艰巨情况是,国内——第二代坦克还没有设计定型,国外——美国的M1,德国的豹Ⅱ,前苏联的T72、T80三代坦克均已定型和装备,整整领先我国两代。在这样的局势下,谁有资格担此重任?谁有能量拉近和国外先进坦克相差几十年的距离。时任国防科工委副主任的邹家华坚决地提出了一个人选:祝榆生,并三顾茅庐,力邀其出山。

邹家华的建议换来的是人们惊讶的目光。

祝榆生是何人?他是“全国战斗英雄”,军功累累。在一次迫击炮试验排险中,他身先士卒,失去右臂。解放后历任华东工程学院副院长、兵器科学研究院副院长、兵器工业部科学技术委员会副主任等职。被任命为三代坦克总师那年,他已经66岁。以66岁高龄搏击科技前沿,用有限的余年去攻坚跨代的山头,这个听起来不可思议的任命,却在最终领先世界、震惊中外的成果中得到了最终的验证。

1984年,在北京西郊槐树岭,祝榆生带领手下的科研人员悄然展开了一场鲜为人知的国防高科技攻坚战。从那时起,祝榆生家客厅的灯光就常常是亮到深夜,或是和科研人员研讨技术方案和难题,或是独自阅读大量国内外有关坦克的资料。老眼昏花、老弱残躯又如何?这位花甲老人在用超常的精力和毅力与时间赛跑。

研制过程中,祝老经常要夹着十几斤重的资料包奔波于各个试验场地,由于没有右臂,行走有时会失去平衡。祝榆生这些年跌过多少跟头,他已经记不清了,头破血流的情况也被他漠然处之。祝老的血肉之躯已不复强壮,甚至有些羸弱。然而跌倒了!颤巍巍再爬起来。只要能走,就一定要亲自到试验现场。这是老人对使命、诺言最忠诚的恪守。

那是1990年,祝榆生在去包头协调有关技术问题的路上又重重地跌了一跤,72岁的老人坐在地上,半天都没爬起来。之后,他顾不上胸口的剧痛,一只手抓住公文包,乘坐颠簸的汽车如期赶到会议现场。研讨持续了几个小时,祝老弓着背,认真地倾听大家的意见。他用唯一的一支左手做支撑点,让胸口与桌子保持着距离。研讨结束了,祝老艰难地扶着桌沿,连站起来的力气都没有了。随行人员这才发现了异样,把祝老强行送进了医院,这才发现祝老已经摔断了三根肋骨……

这是怎样一位有着坚强毅力和超常忍耐力的老人?至于再说到他拖着断臂,在火车硬卧上爬上爬下;在荒滩野地的试验场一天跑几十个来回;在高大的坦克上爬里爬外竟似乎不足为奇了。

在武器装备研制这个没有硝烟的战场,祝榆生依旧无愧于战斗英雄的称号。他用随光阴流逝的生命,换取了武器装备的新生;他用人生的余年攀登着技术科研的巅峰。

三代坦克威武 沙场睥睨群雄

15年磨一剑,祝榆生让中国的新型坦克跻身于世界先进水平的行列,伫立于引领武器装备科技前沿的潮头。

在坦克三大性能——火力、防护、机动的指标上,三代坦克的表现都可圈可点,令世人震惊。

设计之初,祝榆生就把抢占火力打击制高点放在了最重要的位置,他力排众议、独辟蹊径地选择了当时世界上并不看好的125毫米口径滑膛炮装配坦克,并对之进行改良和完善。由于比世界主流的120毫米口径炮有更大的装药室和炮口动能,125滑膛炮在火力上具有更加强悍的打击力。

防护性能方面,99式坦克600毫米厚的均质装甲与美国M1A2坦克600毫米均质装甲相当,与德国豹ⅡA6坦克580毫米均质装甲相比,也基本处于同一水平。而99式坦克加装新型双防反应装甲的外挂防护后,抗穿甲和破甲弹的能力可达1000-1200毫米,可谓独占鳌头。同时,99式坦克还具有更加矮小的“身材”,祝榆生称之为“机体矮换来高生存率”。

由于受到我国发动机技术水平限制,机动性成了99式相对薄弱的环节,但是祝榆生还是千方百计通过其他方式弥补了动力的不足。总重轻、油耗少等特点都为99式坦克的机动性加分不少,从而与世界先进水平旗鼓相当。

此外,祝榆生在99式坦克的外型上还采取了组合式的结构,很多部件都可以拆卸和更换,这不仅减轻了车身的重量,更为将来的坦克技术发展留下了改造升级的空间。

可以看出,祝榆生的身上,矢志不渝的信仰和赶超时代的思维兼而有之。在他的领导下,99式坦克的设计团队始终保持着优良的作风和创新的精神。更令人惊叹的是,由于采取了新成果产生一项转化一项、效益处于不断良性循环的运营转模式,99式坦克在定型之前就收回了全部成本,这在我国的武器装备研制中十分罕见。

2009年7月,在中俄“和平使命”联合军演中,中国最先进的第三代主战坦克——99式坦克的改进型成为中方最受瞩目的武器装备,这是三代坦克自1999年问世以来首次驶出国门。而在这次军演中,它也凭借出色的表现证实了之前人们对其卓越性能的种种猜测,不愧为我国陆军装备的“军中神”。

为将铮铮铁骨 为人磊磊胸怀

“祝榆生是用特殊材料制成的人”,这是所有了解祝榆生的人的共识。

关于战争,祝榆生说:“我从来没有害怕过”。祝榆生经历过从抗日战争到解放战争整个过程。抗战初期,八路军的装备十分落后,战士手中往往只有大刀和步枪。但祝榆生就是凭着这些近乎原始的兵器,与敌人狭路相逢,舍命搏杀。

关于独臂,祝榆生说:“我就是想搞明白迫击炮试验为什么失败。”对兵器研制的痴迷,使祝榆生不断对各类武器装备进行改进和完善。他还通过多次试验,发明了迫击炮的平射法,把这种原本只能曲线发射、打击威力和精准度都受限的武器,转变成几炮就能打掉小据点的攻坚利器。但在一次事故的排险中,他身先士卒,将右臂伸入了产生故障的炮膛中,为此付出了伤残终身的代价。

关于工作,祝榆生置病残身体于不顾,却在科学研究中爆发着令人惊叹的能量。他身边的工作人员深有感触地说:“祝总每顿饭只吃一两多粮食,真不知道他的精力是从哪里来的。”

“祝榆生是经典而古老的共产党员。”这是人们对祝榆生发自心底的评价。

对待同事,祝榆生平等友善。他温润平和的性情感染、感动着身边的工作人员。不少从事三代坦克研制的工作人员都是夜以继日、任劳任怨,他们用朴素的话语表达着对这位总师最真挚的敬意:“看在您老人家的面子上,我们没有奖金也要干好!”

对待生活,祝榆生奉行节俭。由于一只胳膊做饭不便,祝榆生的食谱上经常出现的就是面包、方便面、剩菜剩饭。

对待住房,祝榆生甘居陋室。水泥地板,白粉墙壁,祝榆生却在这里数十年如一日工作不辍,思考不息。祝榆生的女儿曾经趁他出差时给邹家华写了一封信,希望组织上能够换一套条件稍好的房子。祝榆生得知此事后,除了将女儿严厉责备一番外,还亲自向邹家华写信,请求将原信退回。有关领导也曾经多次表示要给祝榆生换一套宽敞明亮的住房,均被他婉言谢绝。

祝榆生可以得到的更多,但他选择了放弃,得失间标明了他人生的高度,彰显了大度的气魄和品质的高洁。

英雄不提来路 铭留淡泊谦恭

一世功名是古往今来多少人的追求,作为三代坦克总师,祝榆生绝对有资格站在褒奖的浪尖。但他却像当初平静地接受任务时一样,默默无闻地退到了聚光灯之外,不为任何功名所累。在信息化如此发达的今天,网上能搜到的祝老的消息竟然屈指可数。

祝老的谦逊也贯穿于任何一项工作的始终。面对功劳,祝老总是不停地“推卸”:“三代坦克是集体智慧的结晶,是大家一起做的工作。”在科研工作历次评奖或奖励中,他都首先把名誉和利益让给下属。问其原因,祝老淡淡地笑着说,“年轻人比我更需要鼓励和荣誉”。

没有豪言壮语的渲染,也没有溢美之辞的总结,他的淡泊谦虚,如同气场一样,洗涤着身边人的心灵,不断启示着人们的追求。

值得一提的是,2005年,祝榆生获得“兵器工业科技发展终身成就奖”。当祝老踏上领奖台时,会场响起了经久不息的掌声——面对这样一位对组织从无所求,对名利淡泊平和的老人,人们选择了最原始、最朴实的方式来表达对他深深的敬意和发自肺腑的尊重。

这就是祝榆生,淡然得如一阵清风,然而他的爱国热诚、赤子情怀、高洁美德却升华了文字,传播了力量,在这个时事易变的时代,依旧拥有着震撼人心的力量。

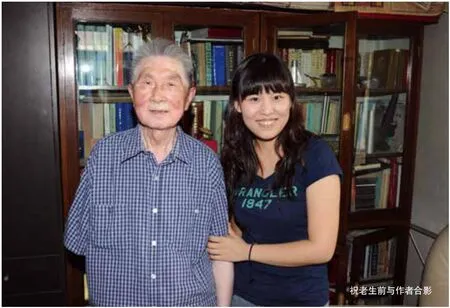

祝老生前与作者合影