腔内激光联合手术治疗下肢静脉曲张的临床疗效分析

2015-10-12潘宏刚罗少龙

潘宏刚 罗少龙

(宁夏回族自治区石嘴山市第二人民医院普外科 宁夏 石嘴山 753000)

下肢静脉曲张属于临床上较为常见的一种周围血管疾病,除单纯性大隐静脉曲张外,其余类型均应细查病因,并根据检查结果进行针对性治疗。传统治疗方式多以大隐静脉高位结扎联合剥脱术为主,近年来有相关研究发现静脉腔内激光联合手术治疗临床效果更为显著[1-2],本院以随机选取88例下肢静脉曲张患者作为研究对象,分析腔内激光联合手术治疗下肢静脉曲张的临床疗效,现总结如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

随机选取2013年4月-2015年1月于本院就诊的88例下肢静脉曲张患者作为研究对象,并依据治疗方式的不同将88例参与研究患者分为对照组以及观察组,每组各44例;所有患者均符合下肢静脉曲张的诊断标准[2];其中男57例,女31例;年龄:33-77岁,平均年龄(54.4±2.1)岁;病程:1-24年,平均病程(11.6±1.7)年;两组患者在基本资料上并未表现出显著差异,故本次研究具有可行性。

1.2 方法

对照组:术前标记患者下肢静脉曲张位置以及交通支位置,所有患者均采取硬膜外麻醉,于腹股沟处做切口,将大隐静脉近心端结扎并切断大隐静脉,在大隐静脉的起始部利用18号套管针进行穿刺,若穿刺失败则进行静脉切开,将超滑导丝置入并送至隐-股静脉交界结扎处,由大隐静脉端引出,之后送入导管并退出导丝,导入光纤,将患者下肢抬高并使激光头露出,激光发射功率设定为15W,采取间断脉冲方式,完成大隐静脉主干激光治疗后,在术前标记号的交通支处,将皮肤切开并结扎交通支,缝合切口,对术前标记好的大隐静脉分支,利用18号针头进行多点穿刺,之后进行激光治疗,手术结束后将患者患肢从足底至大腿根部利用弹性绷带包扎15天,拆线7天后改穿循序减压弹力袜3至6个月,术后第二天可进行下床活动,并给予抗生素3-5天治疗。

观察组:在对照组的治疗基础上,对于深静脉主干明显倒流的患者采取股浅静脉第一对瓣膜包窄术以及内镜下交通静脉离断术进行治疗。两组患者均进行术后6个月的电话随访。

1.3 疗效评价标准[3]

治愈:大隐静脉主干以及属支曲张静脉完全闭合且各项临床症状消失,术后随访未有复发表现。有效:大隐静脉主干未完全闭合且属支曲张静脉存在残留,但各项临床症状相较于术前有明显缓解。无效:上述临床症状以及检查结果均未有明显好转或有加重复发迹象。

1.4 统计学处理

所有数据均采用SPSS13.0软件进行统计学处理,计数资料以百分率(%)表示,采用X2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2.结果

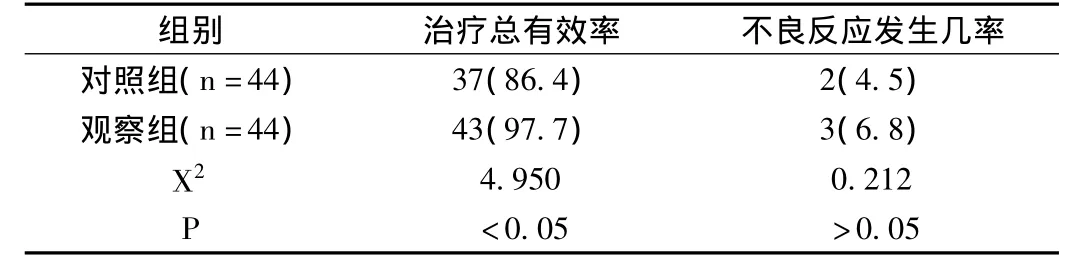

观察组患者的治疗总有效率明显高于对照组,两组数据经统计学处理后显示差异显著,具有统计学意义(P<0.05)。两组对比并发症的发生情况未显示出明显差异,故不具有统计学意义(P>0.05),详见下表1。

表1 两组患者治疗总有效率以及并发症发生几率的对比[n(%)]

3.讨论

下肢静脉曲张的发病几率较高,大隐静脉高位结扎分段剥脱术是治疗该病症的临床经典术式,但多年来的临床资料以及研究结果显示该种治疗方法存在切口过多、大隐静脉主干剥脱不全以及术中出血量较大、术后易发生皮下血肿等弊端[4]。EVLT主要是通过光纤以脉冲的形式对静脉腔内进行红外线激光治疗,大量临床研究结果显示其对于深静脉通畅病变具有较高的临床疗效[5]。

在本次研究中观察组患者采取了腔内激光联合手术治疗的方式,对照组则单独进行激光治疗,从本次研究结果中可较为明显看出观察组患者的临床诊疗效果明显优于对照组,两组对比术后并发症发生情况未见明显差异。本次研究结果与杜长江、刘咸罗等人的研究结果具有一定的相似性[4-5]。

综上所述,腔内激光联合手术治疗下肢静脉曲张具有较为理想的临床效果,且可有效弥补单一手术治疗的缺陷,且在一定程度上提高了手术的安全性以及可靠性,不会导致患者出现较为明显的并发症,故具有较高的临床推广应用价值。

参考资料

[1]卢明书,王豪夫.静脉腔内激光治疗下肢静脉曲张机制[J].中国现代普通外科进展,2014,8(4):204-205.

[2]刘鹏,王非,林凡,等.激光治疗下肢静脉曲张200例报告[J].中国实用外科杂志,2013,23(4):240.

[3]梅家才,汪昱,伍波,等.腔内激光微创治疗下肢静脉曲张450例报告[J]. 中国微创外科杂志,2007,7(7):617-618.

[4]杜长江,金星,吕海芹,等.静脉腔内激光联合手术治疗下肢静脉曲张的临床研究[J].泰山医学院学报,2012,28(11):881-882.

[5]刘咸罗,柳小刚,汤永胜,等.静脉腔内激光联合手术治疗下肢静脉曲张[J].中华现代外科学杂志,2013,2(7):234-236.