聚甲基丙烯酸甲酯共聚物微乳液粒径控制研究

2015-10-11吴宇鹏韩金铭王正良付铁柱

吴宇鹏 韩金铭 王正良 付铁柱,2

(1.浙江巨化股份有限公司电化厂;2.巨化集团技术中心:浙江 衢州 324004)

微乳液是由两相互不相容体系形成的热力学稳定、各向同性分散体系[1-3]。聚合物微乳液通常粒径非常小,外观呈现透明或半透明,表面张力又非常低,具有极好的渗透性、润湿性和流变性[4];聚合物微乳液所形成的涂膜具有类似于玻璃的极好的透明性,若向常规聚合物乳液(粒径 0.1~0.5 μm)中,加入质量分数10%~30%的聚合物微乳液,由于微乳胶粒可渗入大尺寸乳胶粒所不能及的空隙和毛细孔道内部,并可填塞于大乳胶粒之间的空隙中,可实现2种乳液性能互补,显著地提高膜的强度、附着力、平滑性和光泽性[5]。可用于高质量高光泽的涂装施工,因此在水性涂料行业得到了越来越多的关注[6-8]。

本研究通过微乳液聚合方法,以甲基丙烯酸甲酯(MMA)、丙烯酸丁酯(BA)与丙烯酸(AA)为原料,制备聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)三元共聚微乳液反应,重点考察了聚合方式、单体用量配比、乳化剂用量及配比对微乳液粒径及分布的影响,并获得了粒径42.6~51.9 nm的PMMA微乳液。

1 实验部分

1.1 实验原料

MMA,BA,AA,十二烷基苯磺酸钠(SDBS),十二烷基磺酸钠(SLS),2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸钠(AMPS),甲基丙烯酸 2-乙磺酸酯钠(2-SEM),工业纯;过硫酸铵(APS),壬基酚聚氧乙烯醚(OP-10),甲醇,化学纯;去离子水,自制。

1.2 PMMA微乳液的合成

以半连续乳液聚合方法为例:称量一定量的去离子水、一定比例的MMA、BA单体、乳化剂加入到1 L的四口烧瓶中,在室温下,200 r/min搅拌20 min,得到MMA预乳液。后置于75℃的恒温水浴,升温到至75℃,加入引发剂,反应0.5 h后,分别同时滴加剩余MMA、BA、AA混合单体与乳化剂,滴加时间控制在2 h。反应完成后保温0.5 h后冷却至室温,过滤出料,得到半透明的聚合物微乳液。

1.3 测试与表征

胶乳粒子大小及分布。将乳液用去离子水稀释到固体质量分数约为1%,进行搅拌,然后超声处理。用Zetasizer Nano sq型激光粒度仪进行粒径大小及其分布的测定,其中测量温度恒定在25℃。

傅里叶红外(FTIR)光谱。将微乳液用甲醇多次洗涤后,真空干燥24 h,以KBr压片法制样,测定其红外光谱。

2 结果与讨论

2.1 微乳液制备方法筛选

微乳液聚合一般可分为3种方法,可分为间歇法、连续法和半连续法。间歇法:按配方一次性加入水、单体、乳化剂、引发剂到反应器中,升温反应温度至聚合结束;连续法:按配方加入水、引发剂到反应器中,升温至反应温度,同时滴单体与乳化剂进行聚合;半连续法:先加入部分单体、乳化剂、引发剂到反应器中,反应0.5 h,保温0.5 h后滴加剩余单体与乳化剂,1.5 h滴加完毕。采用3种不同的制备方法制备PMMA共聚物微乳液,所获得的微乳液粒径大小和多分散系数(PDI)如表1所示。

表1 不同制备方法获得微乳液的粒径大小和多分散系数Tab 1 Particle size and polydispersity index of micro emulsion obtained by different preparation methods

由表1可知,间歇法制备的乳胶粒子粒径较大,但分布较窄,原因是一次性的单体投入,在乳胶粒的成核阶段和成长阶段,体系中存在着大量的单体珠滴,单体珠滴表面吸附乳化剂,使形成的胶束数量减少,成核几率降低,从而使乳胶数量减少,且成核时间较短,单体珠滴很难形成新的乳胶粒,最终乳胶粒子粒径增大分布均匀。间歇法聚合过程会出现反应前期和后期反应不均衡,会出现集中放热现象,增大了粒子间的碰撞几率,使乳胶粒子凝聚成团。半连续法和连续法相比较,半连续法的粒径分布较窄,粒径也较小,原因是半连续法在连续滴加部分,是在种子乳液的乳胶粒子上继续成长,基本不形成新的乳胶粒,粒子分布窄。而连续法,在聚合温度下加入反应单体和乳化剂,此时体系中存在活性自由基,开始生成少量的乳胶粒子,随着单体的不断加入,部分单体在体系中形成增容胶束,生成新的乳胶粒子,从而使连续法乳胶粒子平均粒径较小,分布较宽[9]。

总之,半连续滴加工艺制备的微乳液粒径小、分布窄,因此选用半连续滴加工艺制备聚丙烯酸甲酯共聚微乳液,对不同因素对胶乳粒径的影响进行研究。

2.2 初投部分单体的用量对乳胶粒径的影响

初投部分单体、乳化剂与引发剂采用一次性投入的方法。乳化剂SLS、水用量一定时,改变混合单体初投量(m(MMA):m(BA)=3:1)进行聚合反应,研究混合单体初量对乳胶粒径的影响,结果如表2所示。

由表2可知,随着混合单体用量的增加,乳胶粒径增加,粒径分布呈现出变宽趋势。原因是反应初期乳胶粒子的粒径主要受乳化剂、单体的摩尔比影响,摩尔比越大,形成的初级乳胶粒子数目越多,乳胶粒子粒径越小,随着初投单体含量增加,摩尔比降低,形成的初级乳胶粒子数目减少,粒径增大,乳胶粒表面不能完全被乳化剂所包覆,在聚合过程中,随着乳胶粒表面吸附、解析,容易发生团聚,使体系不稳定,粒子分布范围变宽。因此,宜选用水、MMA、BA质量比为95:3:1的初投单体比例制备种子乳液。

表2 改变单体用量对种子粒径的影响Tab 2 Effect of the change of monomer dosage on the particle size of seed

2.3 连续滴加阶段微乳液制备

2.3.1 乳化剂用量的影响

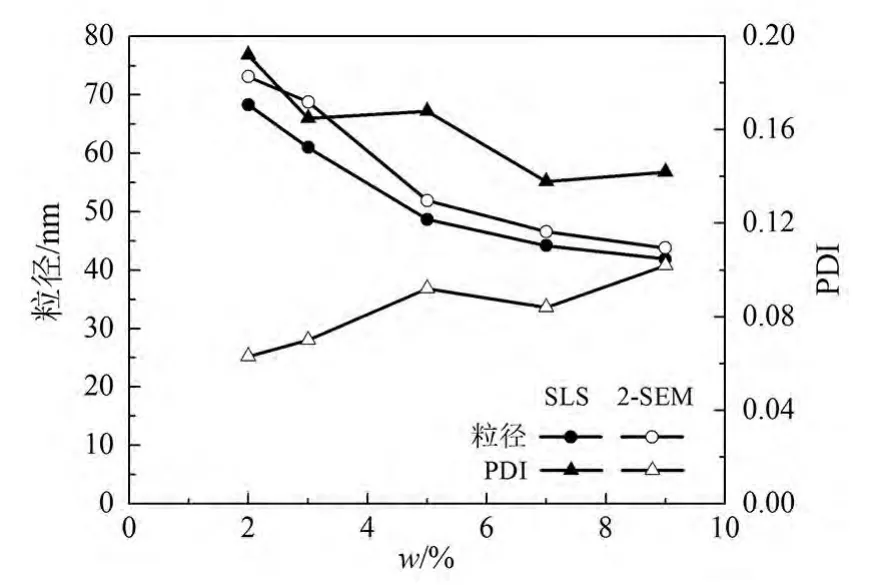

采用半连续法,制备固体质量分数40%的种子乳液,初投部分与连续滴加阶段混合单体用量选用比为4/36,分别采用反应型乳化剂与阴离子乳化剂参与反应,其乳化剂用量为滴加单体质量的2%、3%、5%、7%、9%,如图 1所示。

图1 不同乳化剂含量制得乳液的粒径及粒径分布的影响Fig 1 Effect of different emulsifier content on the particle size and particle size distribution of the obtained emulsion

由图1可知,随着乳化剂用量的增加,乳胶粒径呈现不断减小的趋势,共聚型乳化剂随着用量的增加粒径分布呈现逐渐变宽的趋势,而阴离子乳化剂随着用量的增加粒径分布则呈现逐渐变窄的趋势。初投部分制得的种子乳液起到了核的作用,壳围绕核进行增长,乳化剂含量过低时,增长乳胶粒表面不能完全被乳化剂所包覆,在聚合过程中容易发生团聚;乳化剂用量过多时,易使体系中形成新的初级粒子,使乳液粒径降低,粒径分布范围变宽。反应型乳化剂2-SEM所制得的乳液其平均粒径比SLS乳化剂制得的乳液粒径要大,但2-SEM乳化剂制得的乳胶粒径分布范围窄,呈单分散性分布。

在传统的乳液聚合过程中,常规的乳化剂通常以物理方式吸附在乳胶粒表面,从而实现乳液的稳定性,但在高剪切力下容易凝结,乳胶粒子的碰撞会发生粘结。反应型乳化剂分子通过共价键的方式键合在乳胶粒的表面,这种强烈的键合方式能更牢固包覆乳胶粒子,制备的乳液具有更高的稳定性,大大减少乳胶粒子间的粘结量,从而使粒径分布范围变窄[10-11]。

因此,在2-SEM的质量分数为7%时,乳液的粒径分布范围最窄;随着乳化剂用量的增加,乳胶粒径呈现逐渐减小的趋势。

2.3.2 乳化剂复配的影响

采用半连续法,制备固体质量分数40%的种子乳液,初投部分与连续滴加阶段混合单体用量比为4/36,固定连续滴加阶段复合乳化剂的用量滴加单体用量的7%,对比了各组分乳化剂的配比对乳液粒径的影响。结果如表3所示。

表3 不同乳化剂复配对乳液粒径的影响Tab 3 Effect of different emulsion compounding on the particle size of emulsion

由表3可知,使用不同类型的乳化剂复配,制备的乳液粒径较小,粒径分布范围也较窄,其中用2-SEM、OP-10与SLS复配制备的乳液粒径最小,粒径分布范围最窄。阴离子乳化剂是在乳液聚合过程中形成双电层使乳液体系稳定,仅使用阴离子乳化剂,其乳化效率高,反应稳定,但对电解质敏感,容易起泡。非离子乳化剂在聚合过程中,主要靠水化作用,使乳胶粒子维持分散状态。阴离子乳化剂和非离子乳化剂复配,可以使阴离子乳化剂与非离子乳化剂交替吸附在乳胶粒表面,这样使乳胶粒之间具有很大的静电斥力,又具有一层水化层,使制备的乳液具有粒径小,分布窄,稳定性好。

因此,选用 2-SEM、OP-10、SLS复合乳化剂(质量比2:3:4)进行微乳液制备。

2.3.3 丙烯酸用量对乳液粒径及分布的影响

采用半连续法,制备固体质量分数40%的种子乳液,初投部分与连续滴加阶段混合单体质量比为4/36,固定连续滴加阶段复合乳化剂的用量滴加单体质量的7%,研究了功能性单体AA加入到聚合体系中,对乳液粒径的影响。结果如表4所示。

表4 功能性单体AA对乳液粒径的影响Tab 4 Effect of functional monomer AA on the particle size of emulsion

由表4可知,随着AA用量的增加,乳液的粒径及其分布呈增大的趋势。AA表现出良好的亲水亲油性。随着AA用量的增加,PMMA链段上接枝了亲水性基团,使亲水性链段大量分布在乳胶粒子表面,乳胶粒子形成立体稳定结构,在水中发生溶胀,导致乳胶粒子粒径增大;同时,减少了乳胶粒表面附着的阴离子乳化剂用量,增加了乳液稳定性[12]。

因此,通过半连续滴加工艺可获得粒径大小可控(42.6~51.9 nm)的聚甲基丙烯酸甲酯共聚物微乳液。

3 结论

通过半连续滴加工艺制备聚甲基丙烯酸甲酯共聚物微乳液,并对聚合工艺、单体用量、反应型乳化剂、乳化剂用量及配比对粒子大小及分布的影响进行了研究。结果表明,通过半连续滴加工艺制备的微乳液粒径小,分布窄;随着混合单体用量的增加,乳胶粒呈现粒径逐渐变大,分布逐渐变宽趋势;随着乳化剂用量的增加,乳胶粒径呈现不断减小的趋势;随着AA用量的增加,乳液的粒径及其分布呈增大的趋势。通过半连续滴加工艺可获得粒径大小可控(42.6~51.9 nm)的聚甲基丙烯酸甲酯共聚物微乳液。

[1]崔正刚,殷福珊.微乳化技术及应用[M].北京:中国轻工业出版社,1999.

[2]Shinoda B Lindman.Organised surfactant systems:microemulsions[J].Langmuir,1987,3:135-149.

[3]M Jayne Lawrence,G D Rees.Microemulsion-based media as novel drug delivery systems[J].Advanced Drug Delivery Reviews,2000,45:89-121.

[4]王齐,傅和青,黄洪,等.改性丙烯酸酯乳液胶粘剂的研究进展[J].粘结,2008,29(3):32-36.

[5]范德勤,孙争光,黄世强.有机硅丙烯酸酯乳液的研究和应用进展[J].石油化工,2003,32(2):168-171.

[6]廖勇勤.甲基丙烯酸甲醋乳液和微乳液超声辐照引发聚合心成与无机油米拉子氛合的研究[D].成都:2001.

[7]吴跃焕,刘述梅,赵建青.加料方式对丙烯酸酯微乳液粒径的影响[J].华南理工大学学报:自然科学版,2008,36(3):37-40.

[8]Chen W,Liu X,Liu Y,et al.Synthesis of PMMA and PMMA/PS nanoparticles by microemulsion polymerization with a new vapor monomer feeding system[J].Colloids and Surfaces A:Physicochem Eng Aspects,2010,364,145-150.

[9]侯有军,任力,宁平,等.聚丙烯酸酯微胶乳的合成及粒径控制[J].高分子材料科学与工程,2004,20(2):73-76.

[10]Guyot A.Advances in reactive surfactants[J].Advances in Colloid and Interface Sc ience,2004,108(109):3-22.

[11]Greene B W,Sheetz D P.In situ polymerization of sur face-active agents on latex particles[J].Colloid Interface Sci,1970,32(1):96-100.

[12]Fang K,Ren B.A facile method for preparing colored nanospheres of poly(styrene-co-acrylic acid),Dyes and Pigments,2014,100:50-56.