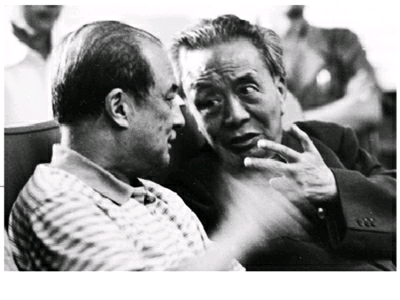

我与冯牧叔叔

2015-10-08

冯牧默默地送给我一件他穿过的旧军装,还送我一把云南兄弟民族打制的匕首,配有精美的皮鞘。他对我说:“荒原有狼,带上防身用。”

作为作协党组副书记,他在会上说:“我们在‘反右及‘文革等运动中吃尽了以言治罪的苦头,怎么今天还要用这一套来整有错误的年轻人呢?”

郭小林

他给我一件他的旧军装

1964年的夏末,17岁的我个人命运的重大改变突兀而至——我要到北大荒去当农工了。

为何说是“突兀”呢?因为我当时刚初中毕业,并以不错的成绩考上本校(北京景山学校)高中。从决定下乡到上火车只有不到半个月时间,很是匆忙。全大院的人们都颇觉意外,出于那个“表态”时代的需要,许多叔叔阿姨纷纷送给我笔记本,这些大小不一的笔记本有一个共同点,就是都在扉页上写下了时代流行语:诸如“读毛主席的书,听毛主席的话,做毛主席的好战士”“身居茅屋,放眼全球;脚踩淤泥,心怀天下”“做一个革命的红色接班人”等等。有一位我平时从未说过话的成年人也拉我坐在院子里的石阶上,正经八百地劝勉我去了要“要求进步,靠拢组织,听领导的话,早日入团入党”。

冯牧叔叔什么这类的话都没说,只是默默地送给我一件他穿过的旧军装,那军装四个兜、肩上带有佩戴肩章的扣眼,已经洗得发白了;还送我一把云南兄弟民族打制的匕首,配有精美的皮鞘。他对我说:“荒原有狼,带上防身用。”到了北大荒,军装被人们借来借去演节目用,很快不知所终。匕首也被单位领导看中,以“年轻人拿着不安全”为由收归己有。但每当我想起冯牧叔叔此举,脑际都会回荡起那首俄罗斯歌曲《我亲爱的母亲》的旋律,这是苏联电影《青年时代》插曲,是冯牧叔叔的侄子三保哥当年教会我的。

那歌词是:“当年我的母亲,通夜没合上眼睛,伴我走遍家乡,为我一路送行。在那拂晓的时分,她送我踏上路程,给了我一条绣花手巾,她祝我一路顺风……”

我的父亲(郭小川——编者注)当时从外地匆忙赶回北京,参加《东方红》音乐舞蹈史诗朗诵词写作组的工作,只来得及给我打过一个电话。我上初中的几年中,我们父子统共没有见过几面。他平时和我们兄妹不住在一起,又长期去外地采访、写作。我母亲在确定我下乡之后,在致北京市民政局的信中写道:“我们把小林送去劳动,就是用双手把儿子奉献给党!”家里有皮箱、木箱、提包,她却不肯给我,说是要防止特殊化。只给我一个包袱皮,结果到了北大荒不久,里面的新毛衣、新袜子就都不翼而飞了。

去北大荒是因为厌学

其实,我之所以去北大荒,一个原因是我那时出了“状况”——当时不明白,现在分析,就是患了轻微的抑郁症:厌学。

从小缺少父爱的我,性格是有缺陷的,两次转学当插班生,都不能适应新的环境,与同学的关系搞得很别扭。加上当时家里给我找的住处是大院门口一间长期无人居住的狭小、阴暗、潮湿的门房,本来就不适宜成年人住,何况一个孩子?父亲是公开表示喜欢女儿,不喜欢男孩的,直到我17岁后,还因为一点儿琐事打我(1964年2月16日父亲的日记:“上午十时,打了小林。”)。

冯牧叔叔是个善良且富于同情心的人,把这些看在眼里,但也不便说什么。他自己没有孩子(下文中的女儿是过继的),所以我去他家他从没有厌烦过。可以说他的客厅采取的是一种“门户开放政策”,全院的男孩子都可以去玩,或坐或卧,也可以随意翻阅书架上的书刊……

冯牧叔叔最大的长处是宽容,他从不训斥这些孩子,包括他的女儿小玲。他总是以一种平等的态度对待我们。就在1964年夏季的一天下午,他叫上我,两人骑车去北海公园游玩。在琼岛我们登上白塔所在的小山,一路上,他给我讲述了有关北海的一些历史沿革。下山后,还在路边的售货车给我买了一根双棒奶油冰棍。

回来的路上,突然下起了大雨,我们奋力骑行,虽然路途只有一两公里,我们还是被浇了个透湿。回忆起来,这真是我那时少有的快乐时光。

后来我才得知,冯牧叔叔早在1945年东渡黄河时就曾有过感人的举动,虽属小事,当事人却是永志不忘的。

那时冯牧叔叔奉派去淮海前线做随军记者,在黄河的一个渡口,他看见一群年龄在三至五岁的幼儿,约有百个之多,穿着八路军棉军装改做的棉衣,远看“像一群胖胖的小猪”(冯牧语),麇集在渡口附近小镇的窄路上。这是延安保育院的孩子们,他们大多数并没有“摇篮”(如电影《啊!摇篮》描写的)可坐,要凭自己的小腿跟着大人跑几百里山路,还要躲避胡宗南军队飞机的轰炸……其艰险苦难远非一个幼儿所能承受。冯牧登上岸,就见素有“儒帅”之称的聂荣臻司令员站在一个临街的门口,脸上似有怜悯不忍之色。冯牧叔叔回忆道,聂帅可能在想“幼儿何辜,遭此荼毒”。

正在此时,突然有两个孩子从队伍中跑出,他们扑到冯牧叔叔腿上大哭起来,原来这是在延安与冯牧同住一排窑洞的同事的孩子,一个五岁,一个六岁,他们发现了冯牧叔叔,就哭着诉说遇到一个天大的难题:原来延安保育院奉命撤退,每个孩子发一个毛巾做的袋子,内装一个粗瓷碗,一路上吃饭、喝水全靠它了。不料小孩子走路不稳,山路崎岖,一个不小心就把碗摔碎了。保育院不可能有更多的碗,怎么办?这么点儿的小孩子作了大难——吃饭的时候,孩子只能用小手捧着滚烫的小米糊糊舔舐……

冯牧叔叔听了孩子们哽咽的哭诉,看着他们那稚嫩的小脸上糊满了灰土与道道泪痕,非常心疼,马上领着两个孩子到路边的小饭铺,给他们一人买了一碗羊肉汤面,并给他们每人买了一个粗瓷碗。

多年之后,其中一个孩子已经是上海市政协主席,他没有忘记这段小事。他专门请人制作了两个精美的细瓷碗,配以锦缎的盒子,给冯牧叔叔寄来,以示永远的纪念。

“语言过于 知识分子气”

到了北大荒之后,在繁重艰苦的劳动之余,我开始学习写诗,每有所得,都寄给父亲和冯牧叔叔。前几年写得很幼稚粗糙,冯牧叔叔很少说什么。1972年后,他才在信中略略谈几句,主要是鼓励。像那首《致大雁》,他在信中说:“诗看了,感到很好,比我过去读过的你的一些诗,要好一些,足见进步。特别是《大雁》一首,很新鲜,也有思想。这种写法,也是过去没有见人写过的。如果找缺点,那就是语言过于知识分子气。”(1972年5月18日信)又如:“信及诗均收到,很高兴。诗还是好的,我喜欢其中《林区新景》一首。昨天,你爸爸拿来了《战士爱边疆》,我粗粗看了一下,就被别的同志抢去看了。人家的反应是好的,我还未细看,但初步印象是很好的,主要是感情真挚、热情,也很清新。”(1972年5月25日信)

到了1973年3月10日,冯叔叔在来信中不动声色地问我:“不知你愿否去昆明部队参军,搞创作。不久前,我曾把你的状况和昆明部队的一位同志谈了,他日前有信来,说,他们同意接收你参军,搞创作。”

如今看来,寥寥数语包含了太多的内容。在那天地变色、万马齐喑的年代,参军是多少人渴慕的事情,何况一去就是“四个兜”的干部!冯牧叔叔一直在暗中关注着我,觉得我是个可造之才,为了推荐我,他不知默默地做了多少努力、费了多少心思:而昆明部队的同志,逐级上报、审查、批转……又不知费了多少周折。才会有如今的肯定句式“同意接收”。

而少不更事的我,完全想不到这些,也没有与任何有见识的人商量,十分轻率地就回绝了冯叔叔天大的好意。

与此同时,我那首《战士爱边疆》在兵团的机关报发表以后,被《解放军文艺》的李瑛叔叔发现,他找到我父亲,表示可以在他们刊物上刊载,却遭到我父亲的否决。这是前几年李瑛叔叔才亲口告诉我的。

我的回城问题成了他的心病

我父亲1976年10月意外去世后,我留在农村,我的出路就成了冯叔叔的一块长久的心病。

他和我父亲一些生前好友,为我调回北京想尽了办法。1977年先是设法让出版社借调我来京编辑父亲的诗集;后来又通过庄重先生,把我借调到司法部宣传处工作。皆因无法解决户口问题告吹。

1980年夏天,冯叔叔又推荐我去《新观察》杂志社见戈扬先生,结果由于我的疏忽,本该上午十点的见面时间,却被我忘了,到了下午一点才想起。我赶到位于王府井大街的编辑部,办公室主任张凤珠老师批评我说:“你怎么才来!戈老太太等了你两个小时!”借调的事自然无从谈起。

在我1981年对调成功之后,还是通过冯叔叔才得以进入作家协会的《文艺报》社做见习记者。1992年又是冯叔叔多次努力,我又得以调入他兼任主编的《中国作家》杂志社当普通编辑。

冯叔叔所做的这一切,是毫无个人考虑的,不能以“走后门”论之。他想的是,老战友倒在胜利曙光到来的黎明之前,痛惜的同时他感到,帮助老战友的孩子是他的责任,义不容辞。这是人的善良的本性,而我除了敬重爱戴他,不能也无法给他任何回报。

文坛长久以来众人皆知的一个事实,就是冯牧是伯乐式的人,他特别乐于并且善于发现文学人才、爱护文学人才。“文革”前他担任昆明军区文化部长时期,短短几年,就有公刘、白桦、林予、彭荆风、赵季康、王公蒲等等一大批作家涌现,成为当时文坛的一道瑰丽的景观。我所知有限,无法一一列举。

上世纪八十年代,文坛新人辈出,文学评奖应运而生,冯牧叔叔以其德高望重,实际主持了多项评奖工作。在评审1980年代的某次优秀短篇小说奖时,他说服众多评委,给一位作品尚显稚嫩的北大荒知青作家作品授了奖。我知道,他当时的思路是:知青文学是新时期文学创作的一个重要方面,虽然单个作品的水平可能比不上贾平凹、王安忆、史铁生等农村插队知青,但知青文学人数最多的当属北大荒兵团知青群体,应当有其代表获奖。他这样想,虽然可能并非尽善尽美,但应该承认他是出以公心的。

1980年代末,一位在《中国作家》杂志社当编辑的知青作家基于义愤,冲动之下,写了一部小说,语多讥讽,且指向了当时复出的某文坛大佬,应当承认是很欠妥的。但位高权重的大佬反应也有些过火,主张将此人开除。冯牧先生作为作协党组副书记,在会上提出:“我们在‘反右及‘文革等运动中吃尽了以言治罪的苦头,怎么今天还要用这一套来整有错误的年轻人呢?”正是由于冯牧先生主持正义,这个编辑才免于被开除的厄运。

我个人更是承受了很多冯牧叔叔的恩泽。

1979年,我写了一首一千行的政治抒情诗,主旨是继承“五四”运动未完成的意愿,把反封建的任务进行下去。我朗读给冯牧叔叔听,我看见他的眼角流出了眼泪。他肯定了这首诗,鼓励我投给上海的《收获》杂志。《收获》杂志的李小林很快回信说,稍加修改尽快寄来,将在近期采用。我却不懂得抓紧时间,在那里磨呀改呀,想追求完美,结果一年以后再寄过去,最佳时机早已失去……

我的失误固然不足取,但我想说的是冯牧叔叔对我的鼓励栽培是春风化雨、润物无声的。

泰山其颓、哲人其萎。如今,冯牧叔叔离开我已经二十年了。我却越来越想念他,越来越觉得那时少不更事,真的很对不起他。倒不是做了什么不好的事,只是辜负了他那么殷切的期许和对我长达三十余年的栽培……

辛弃疾有词曰:“唤起一天明月,照我满怀冰雪,浩荡百川流。”(《水调歌头》)九月初的晚上,夜空如洗,一轮皓月当空,皎洁似镜,我突然觉得,古诗“一片冰心在玉壶”,那不正是敬爱的冯牧叔叔的写照么!

2015年8月底—9月上旬