以学入艺,默默者存:胡寄樵先生记

2015-10-05陈志军

江 飞 陈志军

以学入艺,默默者存:胡寄樵先生记

江 飞 陈志军

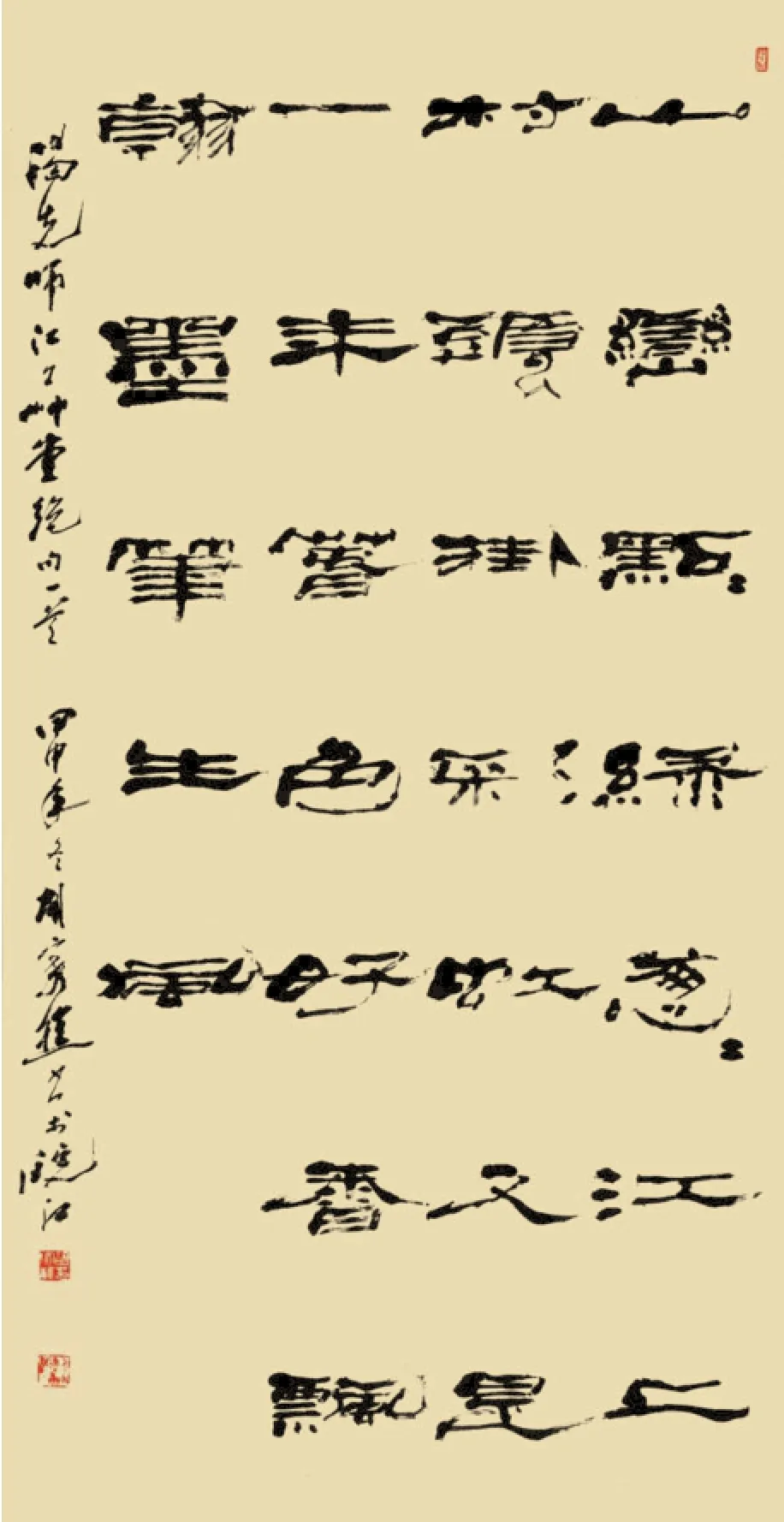

《临虢季子白盘铭》胡寄樵 /作

皖南宜城,望龙坡上,住着这样一位衣裳素朴的老人:两鬓斑白,耳聋步缓,却面额光亮,双目炯炯,说起话来,声如洪钟,中气十足,要是谈起书法、篆刻、考古,那更是神采奕奕。环顾室内,不见有什么奢华的家当,倒是客厅正墙上挂着的几幅立轴书法和中央摆放着的一张宽大长桌格外引人注目,恰到好处地营造出一种质朴刚健的艺术氛围。平日里,老人就坐在这张长桌前写字刻印,读书考证。在他身后,是他站在其先师—“当代草圣”林散之身旁的合影。那时,林散之先生就赞其印“有今古之风”,日本书坛泰斗青衫山雨曾赞其隶书是他“目前在中国看到的最好隶书”。他,就是当代著名书法家、篆刻家、考古学家、安庆市博物馆名誉馆长—胡寄樵先生。

幼承庭训,转益多师

胡寄樵先生,祖籍安徽绩溪,1937年11月生于安庆。绩溪隶属徽州千年,是徽文化的核心地带,而安庆则孕生桐城文派,是国家历史文化名城,二者可谓“安徽”标志性的文化坐标。据《胡氏宗谱》记载,胡氏为唐昭宗十一皇太子的后裔,一直都是耕读世家,至宋代,胡氏家族开始外迁,元明时期迁至歙县、绩溪等地,晚清时移居安庆。胡寄樵先生的六世祖是清代制墨家胡开文,其父善于在笔杆上刻诗作画,其未出五服的堂兄胡适则领新文化运动之风骚,在这样的家风熏染之下,他幼承庭训,5岁便开始描红,10岁学楷书,15岁习篆书、隶书、行书,打下了扎实的四体书基础。20岁后,他又喜欢上篆刻,而搞篆刻必须要有篆书的功底,为此他便潜心篆隶,钻之弥深,一发而不可收拾。虽然那时他还相当年轻,却已对书法篆刻有了较为理性的认识,他说,“我对真正的书法家、篆刻家顶礼膜拜,我把他们当作科学家。”正是这种“学要专一”“取法乎上”的智见,使其顺利地踏上了拜师学艺兼取百家又专攻术业发展个性的光明之路。

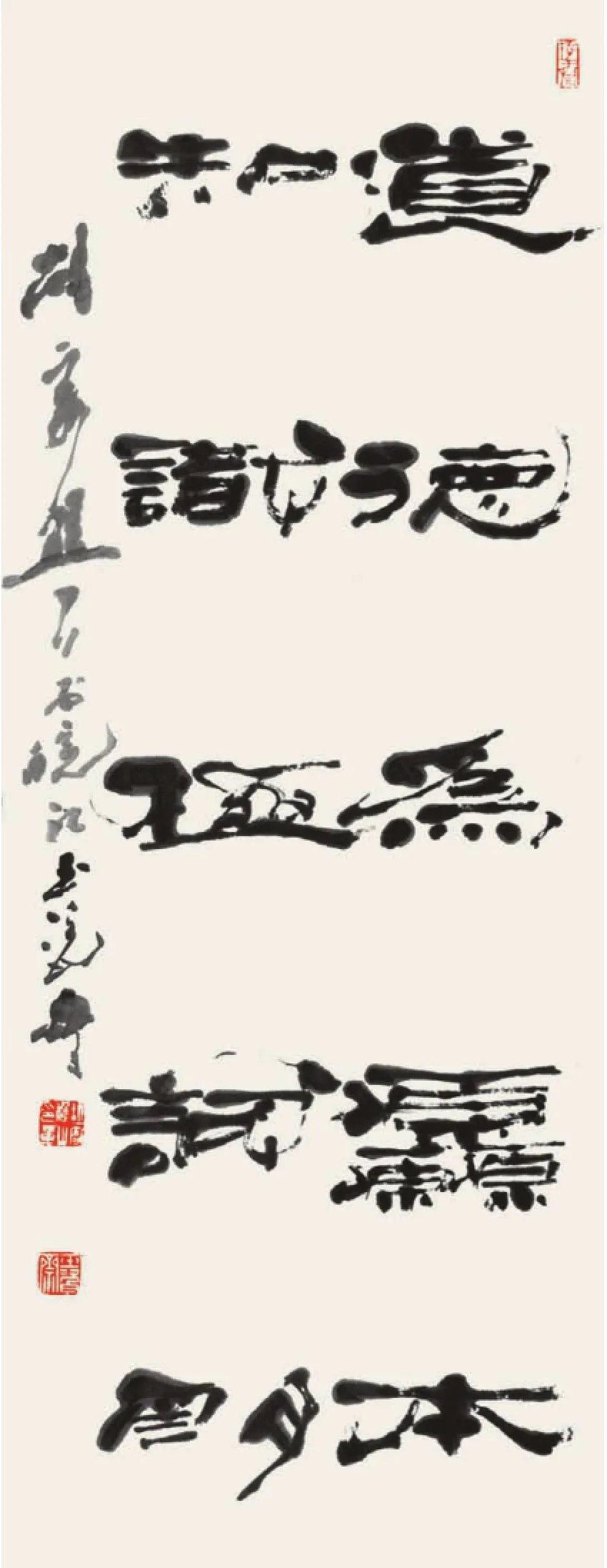

“别裁伪体亲风雅,转益多师是汝师。”(杜甫《戏为六绝句》)这意味着一个人要想有所成就,既要善于继承,也要勇于创造,创造不是平地起楼,而是继承的创造,继承不是因循守旧,而是创造的继承,二者辩证统一,不可分割。胡寄樵先生深谙此理。在“文革”前后,他先后师事林散之、陈大羽、高二适、石谷风、徐子鹤、葛介屏、胡苏明、罗尔纲、启功、耿宝昌、王志敏等诸多先生,他们都是当代学问、艺事的大家,其治学之严谨,人格之高尚,对胡寄樵先生产生了重大影响。正是他们,让胡寄樵先生深深懂得:书法也好,篆刻也好,考古也好,都是做学问;而以学入艺的过程,就是求真、求美、求善的过程,更是成为一个真人的过程。这也将胡寄樵先生与一般的书法家、篆刻家区别开来。

《李铁映印》胡寄樵 /作

《大观亭主》胡寄樵 /作

《人少建康城》胡寄樵 /作

《神游》胡寄樵 /作

不学时人,意与古会

“首先要摆正位置,我一直把做学问和专业考古当作第一等事,而把写字、刻印当作余事。”胡寄樵先生这样说道。乍听之下,这似乎有些不可思议,因为书界师友都知道胡寄樵先生在书法篆刻上的突出成就:他的书法作品多次参加全国及国际书展,入选《中国新文艺大系·书法集》等专集,或为国内外博物馆、陈列馆收藏,或入刻名胜碑石,1976年篆刻作品由文化部选送日本东京都、名古屋、北九州等地展出,2003年,他还随代表团赴法国作书画交流展,其传略入编《中国美术家人名词典》《中国印学年表》等辞书。难道这些只是“余事”?之所以“把做学问和专业考古当作第一等事”,恐怕与散之先生对他的点拨有关。

20世纪70年代的某一天,胡寄樵先生像往常一样从安庆到南京,把功课带给先生看。这一次,先生看完后瞪着眼说:“寄樵,你字写错了!”胡寄樵先生听了大吃一惊,全身冒汗,忙问:“错在哪里?”林老当时并没有正面回答。很快,寄樵就领悟到先生的意思。先生素来告诫他,“写字不能杂写,要写碑、写帖”“不宜学时人”“要在规矩中下苦功夫才是正道”,只有“入古”才能“不俗”。而他那时的字恰恰受了时人的影响,这自然没能逃过散之先生的法眼。

《乌江散人》(左图)胡寄樵 /作

《青山杉雨》(中图)胡寄樵 /作

在许多书界人士看来,技术似乎是书法生命的价值体现,但实质上,书法的属性是文化的,而不仅仅是艺术的,更不是技术的。只在技术上下工夫的人只能成为书匠,而要把自己打造为真正的书家或篆刻家,就必须要做学问,培养自己深厚的文化涵养,尤其是要具备历史文化方面的学识积淀,意与古会,不慕时人,这正如散之先生所言,“学人的心要沉浸于知识的深渊,保持恒温,泰山崩于前而不变色,怒海啸于侧而不变声。有创见,不动摇,不趋时髦,不求艺外之物。别人理解,淡然;不解,欣欣然。”(《林散之序跋文集》)

《 意与古会》(右图)胡寄樵 /作

正是在散之先生的严格要求之下,胡寄樵先生愈发清醒地意识到这一点。自此之后,他重又回到碑帖临摹,每天坚持书法日课,坚持常刻图章,下苦功钻研碑帖,师法古人,绝去时俗,踏踏实实做起了学问。

以学入艺,翻陈出新

考古是胡寄樵先生做学问的主线,对于没有经过考古学专业训练又偏居小城的胡寄樵先生来说,其难度可想而知,幸得王志敏、徐子鹤、石谷风等诸位先生给予他许多帮助,史学方面更是得到中国社会科学院近代史研究所研究员、太平天国史研究专家罗尔纲先生的悉心指导,加上自己数十年来朝夕勤恪,守之惇笃,最终成为国家文物出境鉴定安徽站鉴定员、安庆市博物馆馆长和考古研究员。他先后在《文物》《近代史研究》《安徽史学》《中国文物报》等核心报刊发表学术论文多篇,如《章氏国会讲习所创于何年》《陈独秀认识李大钊时间考》《桐城是宋舒州同安监故地》《太平天国私人便章“朝勋詹记”考》《绩溪曹氏支祠太平天国壁画考》《明崇祯“国主由俭”御押释文争辩的驳议》等,这些论文内容丰富,小中见大,言简意赅,带有明确的问题意识,以丰富的史料、文物等作为证据,甚至跋山涉水进行实地考察,为澄清谬误反复考辩,力求还原历史真相。有时为了捍卫自己的观点,生性恬淡的他也不得不与多人论辩。“做学问得讲良心,不能随意编造”“对的坚持,错的纠正,我从不讳疾忌医”,他郑重地说道。实事求是,一心求真,这正是其毕生持守的为学原则。我想,这也是所有学者应当谨遵恪守的根本所在吧。

《谒先师江上草堂七言绝句》胡寄樵 /作

由考古出发,他把写字刻印也当作了做学问,或者说,他有意识地以学入艺,将考古与书法、篆刻融为一炉,互相生发,彼此参证,相得益彰。比如他对“散氏盘铭”情有独钟,写有金文立轴《临散氏盘铭》,结体严密,格调高雅,造诣颇深;不仅如此,他还通过细致研读铭文的笔法结构,写成《“散氏盘铭”左书考辩》(见《中国文物报》)一文,提出“散氏盘铭”为左手书写这一石破天惊之论,引起学界的强烈反响。而其篆刻同样是一绝,上追秦汉,对明清诸家多有涉猎,刀法冲切结合,稳中求变,清隽深穆,古意盎然,他还专门刻有“意与古会”印章一枚,以明其志,无怪乎散之先生曾大赞其印“质朴大方,可入雅品”“有今古之风”。融古于今,可谓印之化境,而今天的许多印人,要么泥古而不化,要么刻意而求今,能臻于此境者少之又少。可以说,胡寄樵先生在书法、篆刻上真正做到了“入古人,出古人”,其造诣自是由学养酝酿而出。

散之先生自言其一生学书有“四变”,“变者生之机,不变者死之途”,在求变创新这一点上,胡寄樵先生可谓深得其师真传。在1985年之前,胡寄樵先生远朔汉碑,专攻篆隶,初步形成了自己的独特风格;而在1985年之后,他开始研习自宋失传的“蜾扁体”(一作“竵扁体”),既师法邓石如、伊秉绶、郑谷口隶书之神妙,又领悟散之先生“援隶入草”、徐子鹤先生“化长为短”之启示,取隶书结体而以篆书笔意,取篆书笔意而体势呈扁方,字距宽疏而行距窄密,行草气息在其中时隐时现,既写尽洁净恣肆、峻峭朴茂之姿,又给人以苍茫野逸、沉浑博大之感,从而将这种熔篆、隶、草于一炉的非篆非隶、亦篆亦隶的书体进一步发扬光大,翻陈出新。

“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”,这其间探索的艰辛是不足与外人道的。学问不息。

低调做人,默默者存

“山峦点点绿葱葱,江上村头挂彩虹。又是一年旧色好,香飘翰墨笔生风。”(《谒先师江上草堂》)在林散之先生去世十五年后,胡寄樵先生再次来到乌江瞻仰林老故居江上草堂,禁不住写此七绝遣悲抒怀。1971年,正是在这里,胡寄樵先生与林散之先生朝夕对谈,整整三天;正是在这里,林老高兴地为他写了两幅草书,画了一幅山水;也正是在这里,林老动情地回忆起其恩师黄宾虹,感叹“真师难得,益友难求”。而当他故地重游,却已物是人非,怎能不惆怅惘然,悲从心来?

时间追溯到五十年前的某一天,年轻的胡寄樵揣着好友唐大笠的推荐信,终于叩开了仰慕多年的林散之先生的家门。在散之先生的第一印象里,这个从安徽来拜师的年轻后生老实本分、求学态度端正,因此便高兴地收他为徒。在此后的二十余年里,先生不仅教他做学问,更教其做人,胡寄樵先生亲身感受着先生的雨露恩深,老师一字一句的教诲,都凝聚成一点一滴的回忆。

20世纪70年代,散之先生到扬州讲学,住在其二女儿荇若家,胡寄樵先生前去看望。先生的二女婿问先生来者是谁,先生在纸上写道:“这是我学生胡寄樵,很聪明,能敛其才,用其气,将来必有成就。”这张纸条胡寄樵先生一直在家中珍藏着,从不示人。因为他记得有次先生对他说“做学问要沉”,当时他在心里就想:“做人也要沉。”所谓“沉”,我以为也就是严于律己,不张扬,不浮躁,心要静,眼力要高,要耐得住寂寞,不为五斗米折腰,不为功名所累。因此,几十年来,他始终奉行“高调做事,低调做人”的原则,对学问艺道精益求精。他对弟子们一再说道:“书家不是随便的,对自己负责,也是对求书者负责。”他自己曾经一次就烧毁了多年保存的3000张临摹作品中的2800张,而剩下的他觉得也仅有一张比较好,能看出碑帖的印记。2008年,在编辑《胡寄樵先生书法篆刻集》时,他的子女才知道父亲曾给袁贵仁、王兆国等诸多社会名流刻过印章。在其同门冯仲华心中,“寄樵为人耿介,风操凛然;尊师尊道,重交谊,笃学力读,无间朝夕寒暑;精博物考古,工书法、篆刻。其鉴力精度过人,非同道时辈所能及。”(《寄樵速写》)我相信,这是同行最公允的评价,也是畏友最诚挚的肺腑之言。

“道德为原本,知识极诚明”。“现在,我真正理解了林老的话,‘真师难得,益友难求’‘虚名易得,实学难求’啊!”说这话的时候,年近八旬的胡老禁不住泪眼婆娑,动容不已。于无声处,我似乎看见了当年“江上老人”毫不掩饰的真情。

“古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界:‘昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路’。此第一境也。‘衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。’此第二境也。‘众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处’。此第三境也。”(王国维《人间词话》)胡老甚爱此语,曾将其写成隶书通景屏,玩味再三。在我看来,他所历经的学问境界、求艺境界乃至人生境界正是如此。

补记:胡家雁来红犹在,书生留得一分狂

先生走了。

墙上悬挂着《雁来红》画作,那是先生灼灼的眼神。先生喜画雁来红,但很少示人。曾见先生《雁来红画集》,一幅幅仿佛引首的雄鸡,又似游动的红鲤。画作上先生题的最多的字是“秋色如花美少年”。鲁迅先生在《〈野草〉英文译本序》中说:“《腊叶》,是为爱我者的想要保存我而作的”。先生画的雁来红和鲁迅先生《腊叶》中的那片斑驳的枫叶一样,何尝不是一种无言的自况,“默默者存”。

先生谈字论画,最重风神和灵动。曾有论画竹语:不能浮在纸上,竹竿要有弹性,竹叶须有风中摇曳之感。先生自己的隶书最为自得的就是杀锋取势中“动”了起来,无论浓墨、淡墨都能够“呼吸”,有一种“活”的节奏、“通”的境界。这就不难理解先生画的雁来红是如此跃跃欲飞,那里有着先生活泼泼的生命在其中。先生曾云:印章是刻出来的,不是摆出来的。这也可以用于论先生自己的甲骨文、金文,一字一笔都是“写”出来的,不是在“做”字,在深厚的“碑”底中,透出一种浓浓的“写”意和书卷气。行书不是先生最为着力的,却风格俨然,波磔分明,长戟森森,隐然可见六朝碑额和黄庭坚的风采。先生总是用老师林散之的话教导学生:要学我走过的路,不要学我的字。要求学生先写好一家一体,不要“杂”。正是在七十余载的转益多师中,先生如百花酿蜜、春蚕吐丝,约然后博,博然后再约,最后熟后返生,在隶篆和印章上形成自家独特的面目,取得了很高的成就。

先生为学,有清儒家法,重考据,求实学,又能接受现代学术观念和方法,两者圆融如一,尤于陈寅恪对古人的态度“了解之同情”的治学理念有心领神会之处。先生的文章皆言之有据,注重第一手资料,又具深厚的史识。他的《“散氏盘铭”左书考辩》在我看来,正是“了解之同情”理念下的范例,用一流书家的实践来理解古书写者的状态,两者相得益彰,自是不同凡响。先生曾有考辩连云港将军岩岩画的夙愿,多次说:要以对人类童真时代心态的了解来作为诠释岩画的一把钥匙。可谓为古岩画的研究提供了一条新的思路。惜乎由于种种原因,未能付诸实施。正是在这个层面上,我们才能理解为什么说先生的印章有“今古之风”。中国现代学者中很多都能诗,他们中如王国维、马一浮、陈寅恪、鲁迅、郭沫若、萧公权、钱钟书等,既是第一流的学人,又是第一流的诗人。先生的老师林散之、高二适更是视诗为自己的第一生命。先生的诗向不轻作,作之均为佳构。先生去后,重读先生悼念恩师林散之之作,令人怆然涕下。并非说学人非能诗不可,而是能诗的学人更具有一种人文的情怀。

《道德为原本 知识极诚明》(右图)胡寄樵 /作

武汉大学史学家吴于厪先生写过一首《浣溪沙》,其中有“书生留得一分狂”一句。与其说是对自我的期待,不如说是对整个知识分子群体的一种期许,这种期许并不高,只希望知识分子保留“一分”可爱的狂气。试想,如果不是一分,而是三分、五分乃至更多,也许就不那么合乎实际了。但如果连这“一分”都没有,知识分子的义涵就要大打折扣。孔子说:“不得中行而为之,必也狂狷乎。狂者进取,狷者有所不为。”龚自珍在诗中写道:“不是逢人苦誉君,亦狂亦侠亦温文。照人胆似秦时月,送我情如岭上云。”每每诵读诸位大师的“狂”言,都感受到一种温暖如春的侠骨柔情。这用以概括先生,最为恰当不过。中国自古就有狂者精神的传统,就是一种“独立之精神、自由之思想”的呈现。先生常用孟子的名言“千夫诺诺,不如一士谔谔”来勉励自己,这是一种何等的学术和精神自信。对学生的温文,对友人的侠气,对自身的傲骨集于一身,仿佛魏晋时人,率然、本真、深情。我始终认为先生性格中这种“亦狂亦侠亦温文”的恂恂古君子之风是一种渡尽劫波后的拈花一笑。几十年来,先生“游”于学术和艺术之间,“心道合一”成为其毕生的追求。

先生已矣,虽万人何赎。先生曾云,痛失恩师林散之后,他们几位弟子含泪相顾而言,“今后的路要靠自己去走了”。现在先生也去了,今后的路也要我们自己去摸索了。晚钟再度敲响,余音不会消散。去岁曾写下《以学入艺,默默者存:胡寄樵先生记》一文,其时先生精神矍铄,谈笑风生,我在心中默默祝愿先生也能如其恩师林散之一样达九龄之上。不想仅过半年,上文尚未发表,先生竟遽然而逝,诸多畅想也成未竟之愿,怎不让人唏嘘不已。

先生走好!