读碑帖两题

2015-10-05诸荣会

诸荣会

读碑帖两题

诸荣会

天地玄黄

——智永《真草千字文》

天地玄黄 宇宙洪荒 日月盈昃 辰宿列张寒来暑往 秋收冬藏……

如此词句优美,押韵合辙,朗朗上口的文字,原本只是一本古代幼儿识字、写字的启蒙教材而已,最初是由梁武帝命周兴嗣从王羲之书法中集出一千个不同的汉字编纂而成,故名《千字文》。但是,自从《千字文》成书后,其事实上更成了书法家们和书法爱好者的一部经典,他们对此临写、仿字,以至借用此文字进行各种书体的创作,一直都不曾停止,为此历代留存至今的《千字文》各体书法作品,可谓数不胜数。仅元代的赵孟頫一人,留存至今我们还能看到的,就有17种之多,事实上他究竟写过多少,已难以估算——肯定是远远不止这个数字吧!不过若论书写《千字文》最多的古代书法家,恐怕还轮不上赵孟頫,至少有一个人,虽然因为历史的种种原因,他流传到今天的作品数量确实不如赵孟頫多,但是有史料确载,他曾书写《千字文》800多部,并分藏于当时浙江大大小小所有寺院。此人是智永。

智永是一名和尚,和尚擅书法者可谓代不乏人,在中国源远流长的书法史上,“禅僧书法”事实上也可谓一重要章节和段落。

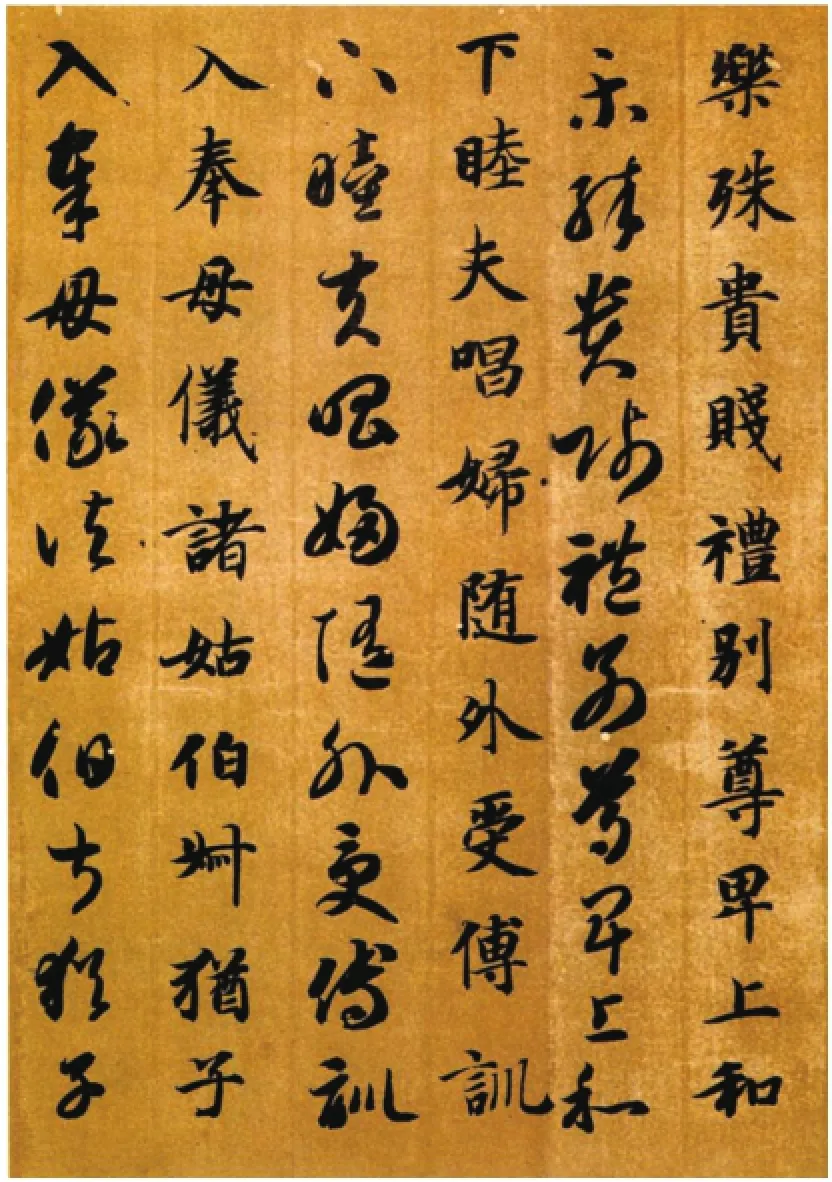

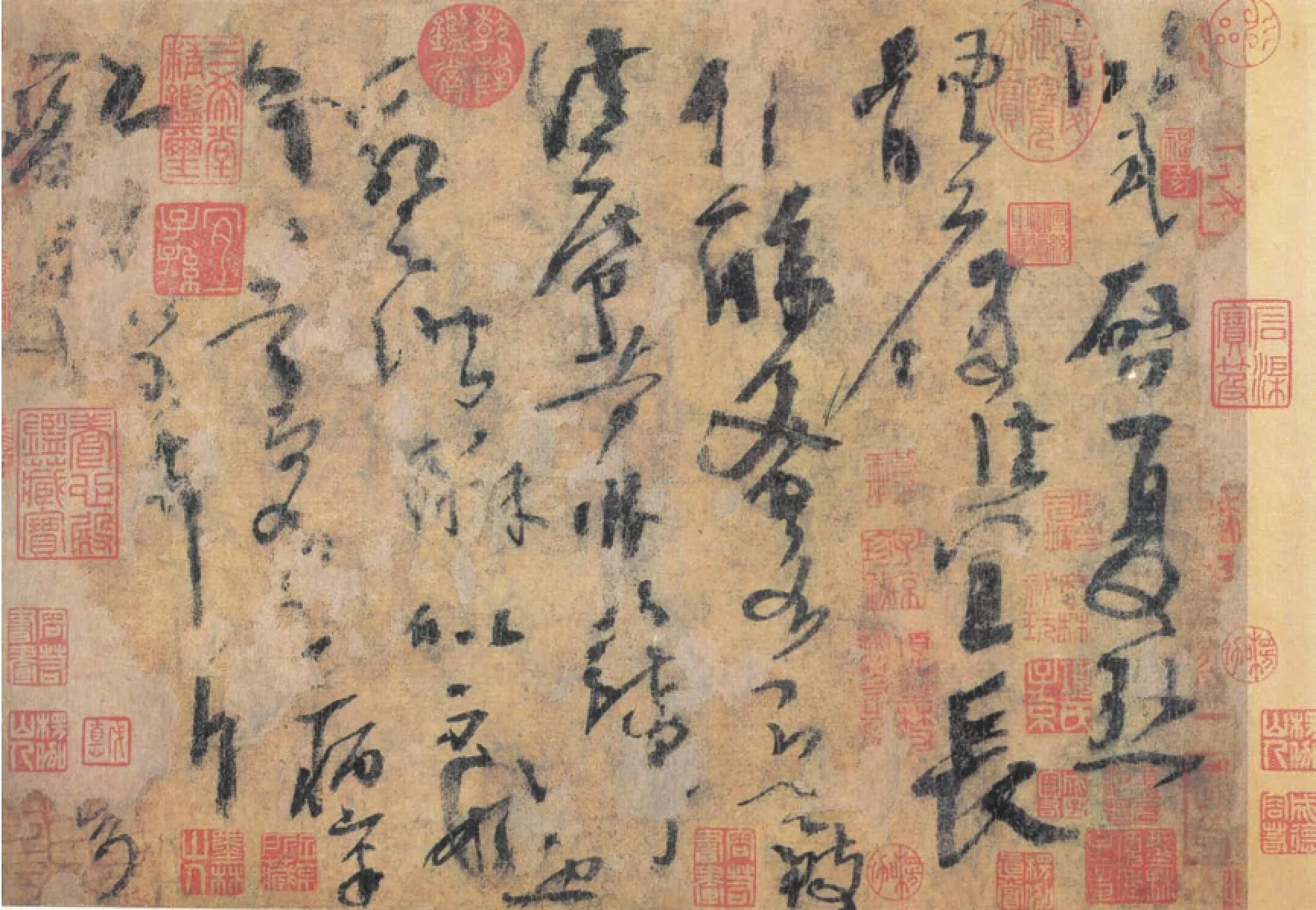

智永《真草千字文》(局部)(右图)

一般说来,书法既与禅僧结缘,总会沾上僧的印迹、渗进禅的哲思,至少是书写内容,多会是宗教经卷、禅偈等等。如我们熟悉的弘一法师,他在出家前写过的书法,文字内容多华采激扬之诗文,但出家后,不但书风一变,而且内容也多佛家经卷,连偶尔应酬,也多“爱国不忘念佛,念佛不忘爱国”之类。而这方面智永似乎是个例外,他书写的佛家经典远没有书写《千字文》多,可见他对《千字文》的热情要远远大于对佛家经典,据此,我们自然可以作出这样的判断,他虽然确确实实是一个僧人,但似乎志不在参禅修行,而在于书法艺术—努力继承,热情传播,竭力发扬;当然,那《千字文》在智永的眼中和心中,绝对已不只是一本幼儿启蒙教材,而是负载着中国书法艺术所有密码的一个最好载体。

智永是一名和尚,但更是一位书法家,并且是一位自觉肩负着文化责任的书法家。

据说智永俗姓王,以王羲之辈算起来是其七世孙。虽说艺术是很难如手艺和绝活般进行家族式传承的,但是其中的技法、技巧部分还是多少可以传授的。所以自从王羲之后,所谓“王字”在王家家族内一直有着“单传”:王羲之传其第七子王献之乃众所周知,王献之据说所传是其外甥羊欣,羊欣又传给王羲之从兄的四世孙王僧虔,王僧虔传肖子云,智永的俗世书法老师正是肖子云。

智永最后选择了出家,他当然知道一旦做了和尚,便自然“无后”;他当然更知道,“王字”要继续传承下去,中国书法艺术更要传承下去。但是他为什么最终还是出家做了和尚呢?

智永出家结庐的地方是浙江绍兴的兰渚山,为什么选择在那儿?难道真的只是如佛家所说的“随缘”,或是某种巧合?绝对不会!那应该是智永思虑再三后作出的不二选择!因为那儿有兰亭,即当年王羲之创作出“天下第一行书”《兰亭序》的地方。

今天,我们去兰亭,一般人选择拍那种证明“到此一游”照片的地点,一般会在兰亭前或鹅池畔,他们的眼中都只有王羲之和《兰亭序》,这当然也怪不得他们,因为其名气实在是太大了,但是我每次去兰亭,都会去谒瞻一座特殊的坟墓,说其特殊,是因为其中并没有任何人的遗骨,埋葬其中的只是一些写废的笔头。据说智永当年写废的,日积月累竟装满了五大竹筐,最后他怀着一种复杂的感情将之筑成一座“退笔冢”—此绝不会是一次行为艺术—目的只为展示自己的勤奋、刻苦和卖弄自己的苦心和功力;如果有什么目的的话,我想应该是他想以此完成了一种姿态,表明一种决心,即将自己全部的才华、精力连同生命一起,交给书法,交给历史,成为永恒。

因此,我每次在“退笔冢”前肃立,便总仿佛看到一个青瘦的沙弥,一名精干的法师,一位持重的方丈,在做完师傅规定的每天要做的功课之后,在做完每天为各色信徒求做的法事之后,在念完每天要领着僧众必念的佛经之后,无论春夏秋冬,无论凄风苦雨,总独自走进寺院的一隅,青灯下,黄卷间,一管毛笔,一张糙纸,日间挥写夜间思,一日又一日,一年又一年……此情此景,虽非参禅,但谁又能说不深得禅机和禅意呢!

是的,对于智永来说,书即禅,禅即书,书法就是智永的毕生所参之禅!

此时,让我们从智永书写的800多卷《千字文》中挑出一卷徐徐展开吧!

或许最初跃入你眼帘的,会是“散缓不收,反复不已”(苏东坡语)的文字吧—毕竟只是一本幼儿识字教材,毕竟其所有文字并非智永自己从心中流出,毕竟智永又写了30多年,800多遍!然再细读,或许你就会禁不住如苏东坡一般发出啧啧惊叹:“骨气深稳,体兼众妙,精能之至,返造疏淡,如观陶彭泽诗。”如此书风,不正是魏晋余绪、二王一脉吗?后人归纳出的所谓“晋人尚韵”,其韵不即此而已吗?但我们再看晋人书法,《兰亭序》而外,大多为“吊哀、候病、叙暌离、通迅问,施于家人朋友之间,不过数行而已”的短札之类—不能说这样的文字写出所谓的魏晋风度和韵味容易,但这样的“性情书写”,较之于“专业创作”或“职业创作”至少要轻松许多吧;而智永对《千字文》的书写,完全是一种“专业创作”或“职业创作”—尽管他并不是以此为生;而一部幼儿启蒙教材,虽然其被编纂得似乎也文采斐然,但怎么着也不会如我手写我心的“情性书写”来得心手又畅、得心应手吧!

众所周知,中国古代其实是没有“书法家”这一“家”的,他们在社会上最显著的身份一般都是文人,书法只是其为政、为官、为文之“余事”和“末技”。而相比之下,智永或可算作中国历史上第一位“专业书法家”—其完全将书法当作了他的主要人生,而将包括宗教在内的其他都实际当作了“业余”。

至此有人或许又会问:既然如此,那他为什么要做和尚,不干脆就当一个“专业书法家”呢!

其实,这个问题许多人都拿来同样问过弘一法师,只是他最终都不曾有过任何解释,我们能得到的种种解释,都只是来自于他的弟子、朋友、家人等,而他们所做出的种种解释,有多少是与事实相符的呢!不过我们相信,弘一与智永虽然相隔千年,但是他们既走了同样一条道路,一同归入佛门,在放弃了俗世几乎所有后,又不约而同坚守书法,硬要说其原因,应该有着许多相似之处吧?

所以有的放弃,或许是因为无奈,而所有的坚守,则肯定都来自于信仰!

无论弘一还是智永,我们最明显能看到的他们的无奈,便是都不幸生于乱世:弘一所遇之乱世离我们很近,自不必说,那是内战连连、外族入侵;无独有偶,智永所遇竟也是这样,先是内乱之“正始之乱”“八王之乱”,再是外族入侵之“五胡乱华”。在这样的乱世,人真如草木、蝼蚁,朝不保夕,死于非命,实在是一种常态。我们不妨设想一下,如果智永不躲进(暂且就算他是躲进吧)寺院,其生命或许就在某一天如其师肖子云一样死于非命,这种可能性实在是太大了!昔人云“将以有为也”,智永的结庐兰亭,或许亦如此!

弘一法师的俗世弟子丰子恺曾经说过大体这样一段话:人的生活大体上有三种境界,其一是物质的,为多数人生活之境界;其二是艺术的,能到达这一境界的已不多,他庆幸自己能到达此境界;其三是信仰的,亦即宗教的,其为最高之境界,只有弘一法师等极少数人才能到达。作为弟子,丰子恺给予弘一法师的评价可谓极高,不过在我看来,如果说人生此至高境界,弘一法师已到达了,那么智永更应该早就到过了吧!因为他们都不但具有坚定不移的信仰,而且智永在坚守、努力和奋斗方面,比之弘一似乎要更难能可贵。

不是吗,正是因为智永的坚守和努力,作为“王字”传人的他,笔下才得以保存“王字”精髓,在二王之后,“王家书法”事实上一代不如一代的情况下,使魏晋“尚韵”书风得到一次难能可贵的中兴,并且又同时开启了唐代“尚法”书法之先河;虽然相对于中国漫长的书法长河来说,他只是其中的一个点,但是因其承前启后、继往开来的地位而获得了永恒;而原本只是一幼儿启蒙教材的《千字文》,也因此而获得了文化的超越。书写《千字文》的历代书法家不计其数,其中不乏一写再写如赵孟頫者,还有不乏以皇帝之至高无上身份如宋徽宗者,但能如此点铁成金的,唯智永一人而已!

“我心即佛。”当智永以一种文化雄心一本又一本地书写着原本只是幼儿启蒙教材的《千字文》而非佛家经典时,佛一定也会在他身后,不,在他心中—微笑吧!当然,一起微笑的还有他笔下的文字——

天地玄黄……

清醒的疯子

——读《韭花帖》

天下的疯子无非两类:一类是真疯,一类是装疯。

若是真疯,其即为病,除却病因或可略说一二外,可说之处应该不多;若是装疯,可说之处便一定不少,且其中一定还很复杂。

杨凝式,人称杨风子,此“风子”多少有点为尊者讳的意思,其实就是“疯子”—究其“疯”,应该不会是真疯,有他留下的《韭花帖》为证。

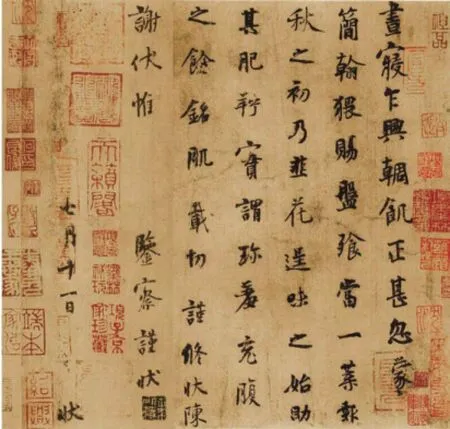

昼寝乍兴,朝饥正甚。忽蒙简翰,猥赐盘飧。当一叶报秋之初,乃韭花逞味之始。助其肥羜,实谓珍馐。充腹之余,铭肌载切,谨修状陈谢,伏维鉴查,谨状。

《韭花帖》全文仅六十三字,即使翻译成现代汉语,大体也只不过百多字:

(我)午睡刚起,正觉腹中饥饿。忽然收到你的来信,还有赐予的一盘韭花。眼下韭花正是当令蔬菜,味道本来就好,配合肥嫩的羔羊肉一起吃,真是美味呵。你吃到美味(韭花),自享之余(想到与我分享),(这份情意)我将切记于心,(为此)特写此回信答谢,希望你能接受。

一盘韭花,原本区区,但是由于送达的时刻恰到好处—一是正好午睡起来,腹中饥饿,二是正好有肥嫩羔羊肉可配着一起吃—便既有雪中送炭般的及时,也有锦上添花般的完美;于是对遥送韭花的朋友心生感念,遂修书致谢。如此一来一往间,礼轻情重,语短意长,恰到好处—主人公若真是一疯子,岂能对于人情世故有如此准确把握!

再看原帖,写作七行,虽有“天下第五行书”之称,其实字体应属行楷,甚至就算楷书也未尝不可。能操翰弄墨的疯子也是有的,但一般都多只是任笔为体,甚至是信笔涂鸦;能写一笔楷书的疯子,应该是很少的吧!更何况《韭花帖》并非一般楷书作品,即使将之放置于整个书法史上来观照,此也可谓一匠心独运之楷书杰作。

《韭花帖》(右图)

首先,说其为楷书,但是又以行书笔法为之;说其为行书,明明呈现的又多楷书的美学特征。如此笔法,向上越过了整整一个唐代的楷书,直接智永;向下则开启了赵孟頫以行书笔意作楷书的先河。其次,在章法上也一破楷书常规,将字的行距和间距有意拉开,并采用有行无列的方式,使整件作品呈现出意趣萧散、意味雅淡的风格,把楷书的章法法则与作品的内容意趣结合得浑然一体,如同天成。如此匠心,岂能出自于一疯子笔下?即便真是天成,那也只能靠妙手偶得!

不过,如果杨凝式只写出了《韭花帖》,人们一定不会将“杨风子”的雅号送予他的,他还写过《夏热帖》,还写过《神仙起居法》《卢鸿草堂十志图跋》,他还在当年洛阳城里城外的大小寺庙中,直向着一座座粉白的墙壁“箕踞顾视,似若发狂,引笔挥洒,且吟且书,笔与神会,出其壁尽,方罢,略无倦怠之色,游客睹之,无不叹赏”(张齐贤《洛阳缙绅旧闻记》)。想来那“杨风子”的雅号,一定是这样得来的吧?那情景,那风采,不难想,一定如当年的癫张、醉素吧—“张旭三杯草圣传,脱帽露顶王公前,挥毫落纸如云烟”(杜甫《饮中八仙歌》);“飘风骤雨惊飒飒,落花飞雪何茫茫。 起来向壁不停手,一行数字大如斗。恍恍如闻神鬼惊,时时只见龙蛇走”(李白《草书歌行》)……

宋代大书法家黄庭坚,曾在洛阳亲眼见过杨凝式挥洒在寺院墙壁上的书法,他的评价是“无一字不造微入妙”,并将杨凝式的字和吴道子的画,评为当时的“洛阳二绝”;多年后,他在为苏轼《黄州寒食诗帖》题跋时,为了高度赞扬苏轼此帖书法水平之高,竟写道:“此书兼颜鲁公杨少师李西台笔意,试使东坡复为之未必及此!”黄庭坚的眼光我们没有不相信的道理!

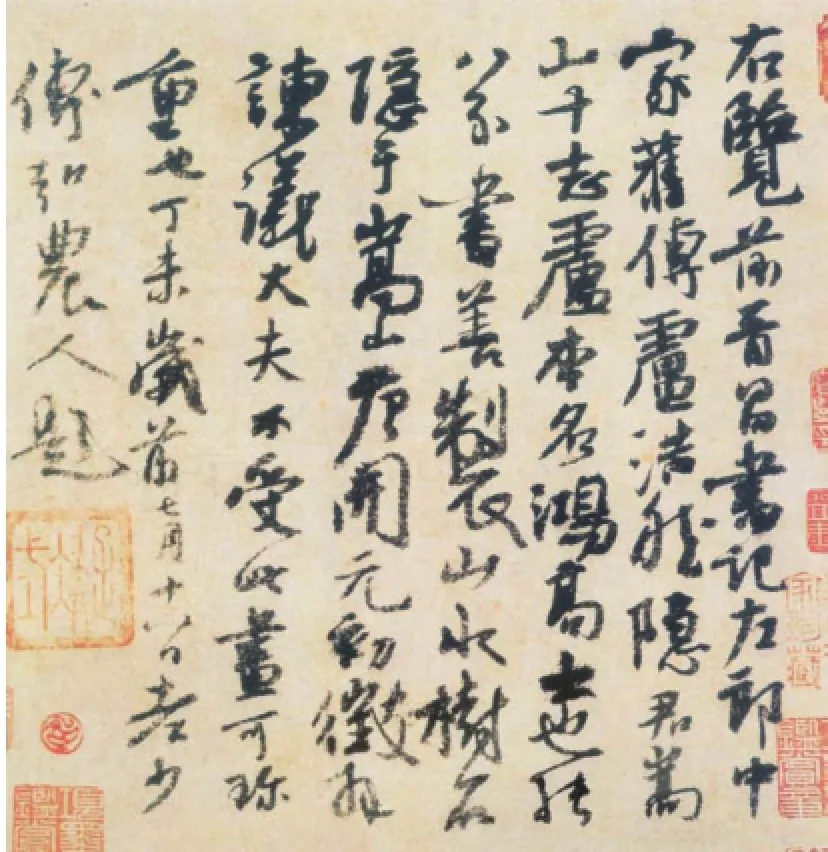

只是吾生晚矣,无福一睹杨凝式挥洒在那寺庙粉墙上的墨迹,让我们产生无限遗憾的同时,也给我们无限想象,那些墙壁上的书法,一定不会是《韭花帖》那样的书体吧!一定是龙跳天门般的行书,或惊蛇入草般的草书!或许杨凝式的另几件传世杰作《夏热帖》《神仙起居法》和《卢鸿草堂十志图跋》正可作为我们如此想象的明证—它们与《韭花贴》全然不是一个面目,同时各自又一件一个面目,全然不同:

《韭花帖》故意将字间距与行距拉大,《卢鸿草堂十志图跋》则来了个相反,故意将字距紧缩,使整件作品显得雄浑茂密,其茂密的程度,较之以茂密著称的颜真卿书法还有过之而无不及;

《韭花帖》用笔,可谓精致至微妙,而《夏热帖》又来了个相反,似破笔直刷—不知后来米芾之“刷字”是否从此得到过启发;还有其字法与章法,可谓正反、大小、松紧、曲折随意为之,一切都打破常规,然而,又正是在这样一种奇形异态中天性真情尽显。

《韭花帖》是用行书的笔意写楷书,而《神仙起居法》则走得更远:以狂草的笔法写行书,其故意增大的收放之间,腾挪之间,更加空灵、自由、飘逸,让人能联想到的,不光是神仙,还有与神仙天宫相关的云霞霓裳、氤氲远树,甚至电闪雷鸣……

将《韭花帖》《夏热帖》《神仙起居法》和《卢鸿草堂十志图跋》放在一起,一眼看上去,真是很难看出它们竟是出自一人之手,但是事实上它们又切切实实都出自于杨凝式之手。

什么叫风格,就是一个艺术家总体上所呈现的一个相对固定的某种美的特点,可是杨凝式,似乎没有一个共同的、相对固定的特点,即每一件作品都呈现出各自独特的面目。

那么,杨凝式为什么要如此变换风格?为什么出自他一人之手的不同作品风格差异如此之大?对于一位艺术家来说,这未免太疯狂了吧?而这一特点(如果也可算一个特点),对于一位艺术家来说,一定是有意而为—而这或许也正可作杨凝式的“疯”“装疯”而非“真疯”之一证!—如果“真疯”,是绝对不可能如此的,其只能任笔为体、信笔涂鸦!

然而,杨凝式的“疯”还是出了名:“时人尽道杨风子”。他在朝为官至太子少师,上朝下朝自然有仪仗相随,但是他偏要甩开仪仗策杖前行,理由是那样走得太慢;他喜欢去寺院的粉墙上挥洒,每每出门,仆人问今天去哪座寺庙,他随口回答:“宜东游广爱寺。”仆人说:“不如西游石壁寺。”他说:“就听你的,去广爱寺。”仆人说:“我说的是去石壁寺!”,他又说:“好呵好呵,那就去石壁寺。”此言此行,似乎懵懵懂懂在梦中一般,现实生活中似乎完全没了主意如一具行尸走肉。只有当他到得寺院,面对一面粉白的墙壁,他才会重现活力;再当他在这些墙壁上尽情挥洒时,更像是换了一个人一般。而这样的人在一般人眼中岂不就是个疯子!

《卢鸿草堂十志图跋》(右图)

然而,作为宰相之子,从小养尊处优、饱读诗书的他,怎么就成了个疯子的呢?据说全因为他父亲的一次举动和他与父亲的一场对话:

唐朝末年,藩镇割据,农民起义,天下大乱;最后朱温自立称帝,国号大梁。眼见着一个个当年信誓旦旦,忠于大唐,“不事二主”的缙绅大夫,都争先恐后地跑去向朱温交出大唐印鉴,并向新主子宣誓效忠。杨凝式的父亲相涉,曾是唐宣昭帝的宰相,也准备去向朱温交出国玺,杨凝式见此禁不住冲着父亲大喊:“国家至此,你身为宰相,难弃其罪;不思己罪,便已罢了,竟还要献出故国玉玺,邀宠新主,苟全性命,届不怕遗臭万年!”

《夏热帖》

还没等杨凝式将此话说完,父亲已用手捂住他的嘴巴,并大惊失色地说:“此言若让外人听到,咱杨家定会满门抄斩……”从此以后,杨凝式便变得疯疯癫癫。然而细想,他能不疯吗?一边是自家老小几十口人的性命,一边是做人气节,哪一边都是他不愿舍弃的!

不过杨凝式“疯了”也好,就此中国历史上便少了一名为亡朝殉节的傻瓜,也少一名称职于新朝的循吏,而多了一位杰出的书法家。并且,他竟能在唐末到五代近百年中国历史上最混乱的时期之一,奇迹般地活了八十二岁。宋人张世南在《游宦纪闻》说得好:“世徒知佯狂可笑,而不知其所以狂;徒知墨妙可传,可不言其挺挺风烈如此!”

“疯了”的杨凝式,其实比谁都清醒!