一面珍贵的清代圣谕广训旗帜及其背后的故事

2015-09-28郭涛

郭涛

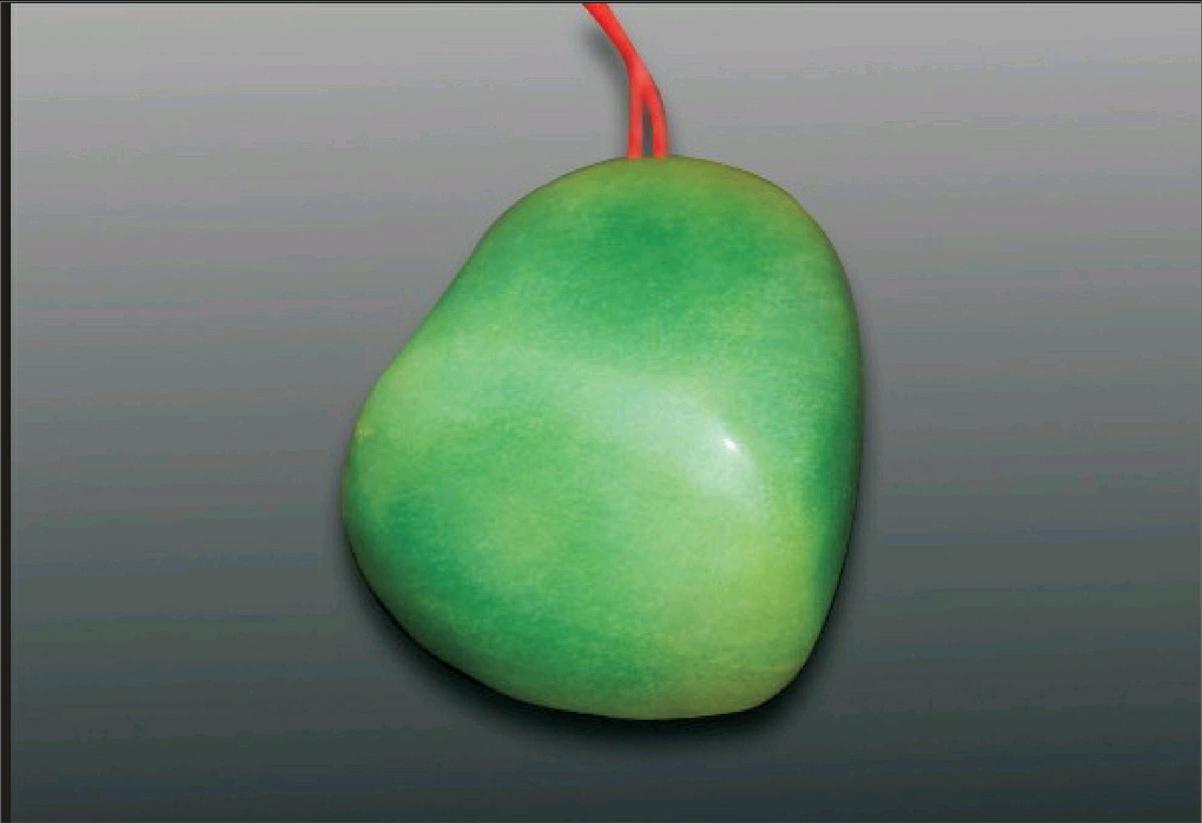

1986年,适逢内乡县衙博物馆建馆初期,本着保护文物的宗旨,博物馆工作人员披星戴月,四处征集流散民间的文物,一大批文物因此得到了妥善保管,这其中就包括我馆工作人员征集于赵店乡别岗村的圣谕广训刺绣旗。这面旗帜当时被村民挂在门上充当门帘子。旗为丝质,长170cm,宽87cm。整面旗帜底色为红色,旗帜两边各有13cm的黑边。旗帜最上面绣三朵彩云,两边的彩云上又各绣黑色的“日”“月”二字。旗帜中间绣着两条龙,双龙中间抱着“圣谕广训”四个大字。旗帜下面绣波涛翻滚的水浪,水浪之上又立有山石宝物,这是中国的传统纹饰——江崖海水图,亦可称“海水江崖”“江牙海水”“海水江牙”,是常见于古代龙袍、官服下摆的吉祥纹样,有祥瑞绵续、国土永固之意。

据笔者研究,这面旗帜是清代康熙时期的刺绣作品,专门用于宣讲圣谕时使用的旗幡。宣讲圣谕是中国封建社会县级行政长官的“六大职能”之一,是对老百姓进行宣传教化的一种形式。主要是教化百姓忠君爱国、尊老爱幼、弃恶向善、和睦乡里,以保持社会稳定,巩固封建政权。

据史料记载,从汉代开始就以“乡约”的形式约束百姓。明初开国皇帝朱元璋颁布了“六条圣谕”,成为明代教化百姓的标准,其内容为“孝敬父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子弟,各安生理,无做非为”。清顺治九年,颁布了《顺治六谕》,内容同明。康熙九年,又修改充实,颁布了《圣谕十六条》,作为全国教民之标准。雍正二年,雍正帝又于每条下加以注释,用通俗语言解说,并附载简明律例,称《圣谕广训》。规定每月朔(初一)望(十五)日各地官员召集官民人等定点宣讲,特别是雍正帝在《钦颁州县事宜》中要求州县官亲讲圣谕后,各地知县均亲自宣讲。

旧时宣讲圣谕以讲所为单位,城里有乡里也有,方式和程序大同小异。内乡县宣讲圣谕的“约所”共有82处,“在城者六,在乡者七十六”。据资料记载和老人们回忆,该活动内容为:每月的初一和十五两日八到九点,众人将香案、圣谕牌、旗幡、钟鼓等安放妥当,知县同官员人役等前往大门外宣化牌下,先拜圣谕,行三拜九叩大礼,尔后听众按尊卑长幼次序排列,百姓环于周围。由知县宣讲圣谕,并有讲生(讲正、讲副)二人协同解释。宣讲完毕,拜送圣谕、官员人役回衙,绅士百姓等始散。

圣谕十六条的内容为:

敦孝悌以重人伦,

笃宗族以昭雍睦,

和乡党以息争讼,

重农桑以足衣食,

尚节俭以惜财用,

隆学校以端士习,

黜异端以崇正学,

讲法律以做愚顽,

明礼让以厚风俗,

务本业以定民志,

训子弟以禁非为,

完料钱以省催科,

息诬告以全良善,

诫匿逃以免株连,

联保甲以弭盗贼,

解仇愤以重身命。

清王朝灭亡后,该活动也被废止了。正是由于这面旗帜的发现,与宣讲圣谕有关的历史故事终于浮出水面。内乡县衙博物馆馆长王晓杰同志为了使这一特殊的文化不至于消失泯灭,他遍阅史籍资料,并且结合老人们回忆,经过了数次研讨论证,终于于2004年向社会推出《宣讲圣谕》这项活动,再现宏大的历史场面。《宣讲圣谕》的演出队伍由县衙博物馆内部人员组成,每逢周六、周日和节假日,上午九时半在县衙大门外宣化坊下公开演出。

沧海桑田,岁月轮回。“圣谕广训”这面旗帜距今已有三百多年历史,却仍然保存完整。与圣谕广训相关的历史事实目前已被制作成剧本,该活动体现了自古以来我国历代政权面对百姓宣传教化工作的高度重视,反映了我国传统历史文化的博大精深,维护了社会的稳定,推动了历史前进。