广西出土的两件汉代佛教文物

2015-09-28陈小波

陈小波

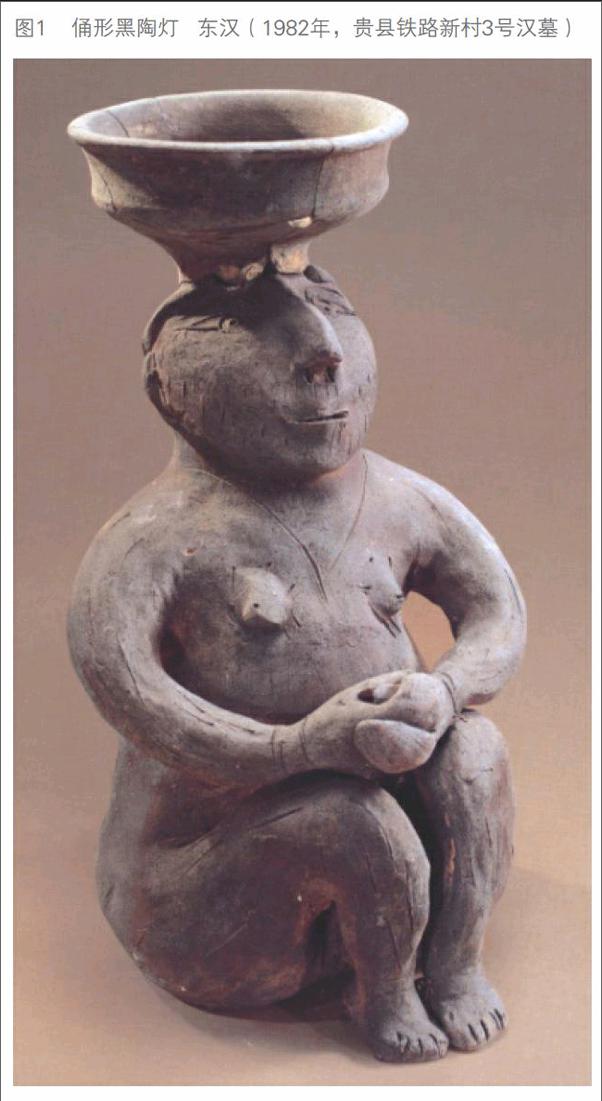

1982年12月,广西贵县(今贵港市)铁路新村3号东汉墓出土了一件“俑形黑陶灯”和一件“俑形活动流陶壶”模型明器。对这两件造型奇特的陶灯陶壶的俑形象,有人称之为“奴隶”。其实不然,这两件陶器蕴含着丰富的佛教文化信息,对揭示岭南地区海外佛教传人的时间、传入地点以及传播的路线等历史问题,具有十分重要的意义。

贵县出土的这件陶灯,以蹲坐的裸形俑体为灯柱,以俑之头部顶着的钵为灯盘,造型十分奇特。灯柱的俑体裸形无服,体躯肥硕,大眼、高鼻、颧微突,嘴周及两颊腮帮均刻画有络腮胡,额头顶缠有一圈扁带,额间顶一钵形灯盘。仰首挺腰,双脚并拢,屈膝蹲坐。两手交合仰置双膝上。全身及四肢均有不规则的划痕。通高26.5厘米,俑高22厘米,灯盘口径10.4厘米,底径13.5厘米(见图1)。细察俑形黑陶灯的各个部位,从头到脚都蕴含有不少早期佛教的文化信息,是一件颇有研究价值的陶塑艺术品。

首先,从俑的形象特征看。其眼大而长,鼻体高隆而大,颧骨略显,多须,额部及下颌稍窄的脸形,既非华南本地民族的形象,也非中原人,却与欧罗巴人种印度地中海类型的人形较为接近。其裸形无服,全身泛黑似涂灰的体饰特征,又与印度北部古代的婆罗尼斯国人之习俗相一致。据史籍记载,婆罗尼斯国的人或断发,或椎髻,露形无服,涂身以灰,精勤苦行,求出生死。这件赤身裸体、浑身灰黑的胡人形象与婆罗尼斯国人相似,证明此人确是来自印度恒河流域一带。考虑到佛教于公元前六至五世纪时产生于印度的恒河流域,正好是这种胡人的家乡。那么,来自佛教发源地的这位印度胡人,必然受到佛教文化的熏陶。尤其像这种飘零异国他乡、地位低下的人,信奉佛教当是可能之事,也许就是佛教的信徒。再从其裸体特征看,这种全身赤裸的人又与古代印度的“裸形外道”人的特征相似。“裸形外道”,梵语Nirgrantha,为天竺二十种外道之一。《俱舍论》曰:“异类外道,受持种种露形、拔发、杖鸟鹿皮、持髻、涂灰、执三杖、剪须发等无义苦行。”因而,裸形外道又称“苦行外道”。这种人之所以“裸行”,是源于耆那教的天衣派,即以天为衣,认为教徒不应有私财,连衣服也不能有,表达其离开一切烦恼缠身的束缚、以裸形为正行之意。“寒天裸形,趋拜佛神”,正是裸形外道的遗风。说明这种裸形之人确是佛教的信徒。唐《华严经》说:“愿一切众得惭愧衣以覆其身,捨离那道露形法。”在《裸形梵志经》中提到,当佛为裸形外道说苦行有善恶之二趣时,外道即出家修行而获得佛教的阶位。证明这种人的确是修道的苦行僧。

其次,从胡俑头上顶的灯盘看。这个灯盘为钵形,实际上就是钵。钵是盛器,是梵文patnra的音译,全称为“钵多罗”或“波呾啰”“钵和兰”等,简称为“钵”,意译为“应器”,音意合译为“钵盂”,为僧人盛斋饭的专用器。《盂兰盆经宗密疏》说:“钵和罗饭者,钵中饭也。”印度的僧人乞食时,一般都是托钵或顶钵云游的。据《佛本行集经》记载,往昔的佛都用钵器,北天竺的佛也是用钵来接受商主食物的。不少经籍中都有关于佛钵的传说及记载。《高僧传·法显传》中曾传说在印度北方建有专门的佛钵寺,《千臂千钵大教王经》内还提到文殊像中有一种叫“千臂千钵文殊”,有千臂千手,每只手中都拿着一只钵。佛教传入中国后,汉地僧人虽然不用钵乞食,但也要用它来盛饭或盛其他东西。特别是僧人受戒时,除“衣”之外,还要有“钵”以作化缘应斋之用。若到寺院挂单,必以衣钵齐备为条件。禅宗师徒传法,亦常付衣钵为验证的信物,称“衣钵相传”。因而“钵”被列为佛教重要的法器法物之一,说明钵与佛教有密切的联系。由此可见,这个胡人头上顶着的钵,应是佛家受用之食钵,即“佛钵”,此作为乞食用,是印度僧人顶钵行乞的形象。事实上,托钵乞食、求人布施是印度僧人的生活来源。释迦牟尼佛入大涅槃前就一直过着俭朴淡雅的物质生活,沿街乞食,风餐露宿。印度的僧人也基本上都是乞食的,汉代依照戒律出家修道的“沙门”(即“佛教徒”)进入中国也多为苦行僧。因此,这种乞食形象的印度人,就是东汉时期求人布施的苦行僧人。古时寺院的职事僧叫“化主”,亦称“供养主”,是专门从事出外游方募化的僧人。其募化所得,为寺院收入之一。《观经玄义分》中,有“娑婆化主、口劝化信徒布施”之说。这个行乞僧人的职位,可能就是当时寺院中的化主。再从佛教中有“长乞食”“头陀行”之语看,“长乞食”是指乞食资身、不坐阿练若的受食者;“头陀行”则指头陀之行法,虽有十二种,然多就乞食一行而去。若按俗称,僧人之行脚乞食者为“头陀”,亦称“行者”。那么,这位顶钵行乞的僧人,称之为“长食者”“头陀”或“行者”当是切合其身份的。

再次,从俑的手形和俑身划痕看。俑的两手交合于前,以右掌置于左掌之上,双手仰置在双膝上的手形,与后来佛教的禅定手印颇为相似。佛的“禅定印”手相也是以右掌置于左掌之上,双手仰置双膝上的手形,与陶俑的手相一致。所谓“禅定”,是佛教修行的方法之一。“禅”是梵文Dhyana(禅那)的略称,“定”是其意义的旁译。“禅定”就是“安静而止息杂虑”的意思。佛教修行者以为静坐敛心,专注一境,久之则达到身心“轻安”、观照“明净”的状态,即成禅定。佛教主张信徒希求个人解脱,依靠坐禅修行来断绝一切尘世“忘念”,求得“佛慈力”。此俑之手作禅定印,是其修行的体现。其全身所饰之划痕,也许与禅定有关。《五灯会元》卷六记载,宋徽宗皇帝:“政和三年,嘉州巡捕官奏:本部路旁有大古树,因风摧折,中有一僧禅定,须发披体,指爪绕身。”此俑划痕满身,可能就是表现禅定时“须发披体”或“指爪绕身”的外形特征。说明身上的装饰与手的禅定印是一致的。这位作禅定手印的胡僧,既是其职业及修行习惯动作的自然流露,也是其求人布施之专注和对佛教恭敬虔诚形象的反映。

由以上对陶俑的面形、五官、身、手和头顶上的钵等多方分析可知,这是东汉时期来自印度恒河流域的“裸形外道”派人物,是位忠实而虔诚的佛教信徒。其顶钵行乞的形象,就是印度僧人乞食的形象,也就是当时寺院的“化主”。从这些分析考证的结果,足以说明这件俑形黑陶灯与佛教有着十分密切的关系,确是一件佛教文化内涵丰富的陶塑灯具。这种陶俑灯具,除在贵县铁路新村出土外,在贵县高中院内(见图2)、梧州的云盖山(见图3)、河西淀粉厂(见图4)、松脂厂(见图5)等地也出土有与这件相似的陶灯,说明此类顶钵行乞的印度僧人并非个别的孤例,在岭南地区已较普遍。

在我国,用灯作供具的做法,已为佛教界广泛采纳。然而,灯的造型却不尽相同,有放在台上的台灯,有用来悬挂的挂灯或吊灯。灯的用法也有区别。在平时,一般寺院只燃几盏灯,遇到重大佛事活动时,则灯火通明,大有照朗万有之感。从这件俑形黑陶灯的造型看,应属台灯一类。但它并非一般俗民所用的灯,而是东汉时期佛寺或家庭禅室敬佛的专用台灯,应是一种特制的佛灯。神佛前所奉的灯,称为燃灯或灯明,为“香、花、燃灯、饮食、华鬓、悬缯”六种供具之一。《无量寿经》曰:“为世灯明最胜福田。”可见,“灯”是信徒敬佛生福得好报的信物,是敬佛时不可或缺的一件重要供具。

另外,这盏陶灯之所以塑成一位顶钵行乞、作禅定姿态的僧人形象,与佛教以“公德”为光、因果报应、重视德行有关,与我国传统的积“功德”或积“阴德”也相一致。“功德”一词,智者大师在《仁王经疏》中说:“施物名功,归己曰德。”而“阴德”则指暗中有德于人的行为。积有阴德的人,子孙都可享受安居乐业。《汉书·丙吉传》:“有阴德者,必飨其乐,以及子孙。”因而积“功德”和积“阴德”,是人们平时修身的美行,而给僧人予布施是最常见的修行之一。这件陶灯之所以塑成僧人行乞的形象,是因为它能提醒人们不忘布施之德行,与佛结缘,将来必得善报。当信徒往灯盘的钵内添油时,也就意味着布施积德,是对佛虔诚恭敬的一种持久德行,使之香火不息,代代相传,造福众生,是印度佛教迎合我国世俗社会道德观念的体现。

与以上俑形黑陶灯同墓出土的还有一件“俑形活动流陶壶”。该壶的胡俑脸形、面相、体态特征与上述陶灯的俑体基本一致,应是来自同一地区、同一流派的僧人形象。所不同的是:俑体塑成壶形,其头可御下作壶盖,头顶戴羽纹尖顶胡帽,下巴能上下活动,两手曲肘置胸上,身饰划纹,手与脚饰甲纹。通高48厘米,口径11厘米,底长26厘米,底宽18厘米(图6)。必须指出的是,头戴尖顶帽和深目高鼻的胡人形象,在连云港孔望山的佛教造像中也出现不少。佛教初传中土后的两汉时期,佛教曾被目为胡教,佛被看成胡神,传播佛教的僧徒又多为胡人,因而这位戴尖顶帽的胡人应是传教的僧人形象。而这件俑形壶,因嘴巴与下巴(连同胡子)能上下活动,可开可合放“东西”进人壶形的俑体内,其用途也许与今天佛教界作为募化用的“公德箱”一类有关。当人们从活动的嘴巴放入“募化物”时,他手指嘴巴的生动形象似乎在告诉我们,这个功德箱是为解决僧徒的吃饭问题而设置并请人们布施的。这件“陶壶”,应是佛教徒作为募化用的设计巧妙的一件陶制的“公德箱”模型明器。