麦芬的冬天

2015-09-27秋子红

秋子红

麦芬的冬天

秋子红

1

刚听见大门口摩托车嘭嘭嘭响,麦芬一抬头,就看见弟弟红刚骑着摩托,嗖一声,停在了院心。

弟弟摘下头盔,提在手里,两条长腿撑在地上,仰着头朝麦芬喊:

“姐,你出来!”

“你出来,姐!”

弟弟穿着身黑亮的皮夹克、皮裤子,弟弟的头发,染成那种说黄不黄、说红不红的怪颜色,像一撮公鸡尾巴毛,骄傲地支棱在头顶上。

一瞅见弟弟头上的头发,一股没来由的怨气,像滚开了的面汤,从麦芬心里咕嘟嘟溢了出来。麦芬的脸从半人高的后院墙上探出来,气咻咻地对弟弟说:“我不出来,红刚,你到猪圈来。”

弟弟擤了擤鼻子,很坚决地说:“我不进来,姐,你出来!”

麦芬知道,弟弟怕闻猪圈里,猪粪的臭味儿。

看见麦芬从后院猪圈里走出来,弟弟一拉皮夹克拉链,身子一歪,下了摩托车。弟弟皮夹克下,没穿毛衣也没穿羊毛衫,哪怕是一件薄秋衣也没有,弟弟只穿着件白衬衣。

麦芬拍拍弟弟瘦削的肩膀,心疼地对弟弟说:“红刚,穿这么单,骑摩托感冒了咋办?”

“单啥单?皮夹克还是出门时咱老娘死活要我穿的。这么热的天,我看光膀子才合适呢。”弟弟满脸不在乎地说。

弟弟就是这样,说话疯,肠道鬼,一句正经话都没有。麦芬忍不住“扑哧”一声笑了。

“姐后锅里放着正午蒸的红芋,前晌刚买的,甜得很,你自己去取吧。”她对弟弟说。

弟弟进了厨房,出来时,两手各抓着只红芋。

弟弟咬了口红芋,一边咬牙嚼着一边说:“姐,我大前天给你说的事,你和我姐夫商量了吗?”

麦芬心里“咯噔”了一声。

麦芬知道,弟弟说的是啥事?这几天,它像一根椽一样,横在自己心头,她不知道,怎样将它翻过去。

大前天,弟弟上门来,要借5000块钱。

5000块钱可不是个小数目,当时麦芬对弟弟说,我要和你姐夫商量商量,家里的钱你姐夫人家做主。其实,麦芬一直在犹豫,自己该不该将钱借给弟弟。

弟弟去年结的婚。结婚后,弟媳在家里连个脚跟都不站,隔三差五在娘家住着。住着住着,就不回来了,麦芬曾和娘叫过几次,好说歹说,总算将弟媳叫回家了。可是这一回,弟媳娘家人口气很硬,麦芬叫过一次,弟媳的老娘冷眉冷脸说:让你兄弟自己叫来!弟弟去了,弟媳娘家人放出话说:先拿5000块钱生活费来,我养活大女儿可不想给你养活媳妇,你媳妇吃的花的,哪一样不要钱!

麦芬知道,弟媳不打算跟弟弟过了,这明摆着是讹人。

可是,这一点怨不得人家弟媳。

弟弟是个溜光锤。去城里打工,建筑工地的活嫌重,工厂里没黑没明上班又嫌累,这里干几天,那里干几天。刚入冬,就吊着两只空手回来了,整天骑着摩托车,这里窜窜,那里窜窜,像个十足的二流子。

麦芬有几次数落弟弟,你那样子人家小梅不和你离婚才怪呢!

弟弟满不在乎说,她李小梅今天和我离婚,我赵红刚明天就结婚,咱不是吹,整个鲁班桥镇上,想跟我赵红刚的女娃,一大串呢。

弟弟就是这样,麦芬拿他一点办法都没有。

麦芬有时想不通,她为什么会遇着这么一个弟弟?可是,她偏偏就遇着这么一个弟弟……

最终,麦芬涨红了脸,她有些心虚地对弟弟说:“红刚,我跟你姐夫还没商量呢。”

弟弟一定是窥破了她的心事,弟弟嬉皮笑脸说:“姐,还商量啥?谁不知道,这个家你是掌柜的。”

“姐,你说借还是不借?!”

弟弟盯着她的脸。

麦芬咬咬嘴唇,她终于狠了狠心,说:“红刚,姐的钱还等着盖房呢,姐没办法借给你。”

弟弟“扑哧”一声笑了:“姐,你盖那么多砖头、水泥框框能顶吃还是能顶喝?姐,我觉着这些房你和我姐夫住着美气着呢。”

“姐,你借还是不借?”

弟弟一脸期望地望着她。

麦芬眼盯着地皮,说:“红刚,你不知道,姐的那些钱,是姐和你姐夫咋来的?!你……”

麦芬嘴唇颤抖着,她说不下去了。她的眼眶里,忽然潮润润的。

弟弟却没有听她讲下去的打算。弟弟将手里最后一块红芋塞进嘴里,“咕儿”一声咽下去,说:

“姐,不借就不借,你说那么多话干啥?你和我姐夫攒的钱多,你的钱好,你留着让钱给你们下儿子吧。不就5000块钱吗?屁大点事!鲁班桥我伙计他爸在蔡家坡开着几个工厂呢,我给他说一声,一句话的事!”

弟弟朝麦芬翻翻白眼,将摩托车上的头盔扣在头上,上了摩托。一拧车钥匙,“日——”一声,摩托车冲出了院子,一眨眼就无踪无影了。

一直听不见了弟弟的摩托车嘭嘭嘭的响声,麦芬还痴愣愣地站在院子里。

醒过了神,麦芬发现,隔墙肖玉锁家的二层楼,将前院的太阳光严严实实遮住了,她又一次被吞没在,楼房倒下的渗凉渗凉的暗影里。麦芬的心,一下变得慌乱起来,肖玉锁家的二层楼,堵得她似乎喘不过气来。

五六年前,自打肖玉锁家的二层楼一盖起,麦芬就有了这种堵人的感觉。

肖玉锁家的二层楼,比她家的平房要高出一大截,晌午饭一过,她家的院子里就没有太阳光了。肖玉锁的女人马葡萄,常立在二层楼阳台上和麦芬打招呼:

“麦芬,饭吃了没?”

“麦芬,上午去不去鲁班桥镇赶集?”

马葡萄偏着头,双手卡在腰里,语气自得地像一只刚刚下毕蛋后的老母鸡。

开始,麦芬还仰起脸,答应马葡萄几句。渐渐地,听见头顶上马葡萄的声音,麦芬头一低,就回屋了。

不就盖了座二层楼吗,有啥得意的?!

麦芬不服气!

马葡萄盖二层楼前,家里的光景连麦芬都不及。可是,自从马葡萄的弟弟当了城建局的局长,肖玉锁在县城里盖了几栋楼后,马葡萄不仅盖了二层楼,肖玉锁连小车都有了。

麦芬不服气!

一样是人一样一个肩膀扛颗脑袋,凭什么人家住二层楼你住平房,你家院子里的太阳光被人家严严实实遮挡住?麦芬就是不服气!好些晚上,她梦见,她终于盖起了二层楼了。她站在二层楼阳台上,和马葡萄脸对着脸拉着家常,长长地吐出了一口气。她再也用不着仰着脸和人说话了……梦醒了,麦芬睁着眼,一直到天亮。

麦芬洗了洗手,进了厨房。吃了只红芋,喝了一碗白开水,她又回到了后院猪圈里。赶在天冷前,麦芬要将后院的猪粪,全部拉到南塬塬顶上。那里有她家最远的一块地,距离村庄足足有二三里。麦芬记得,那块地三四年已没有上过猪粪了。

麦芬又嗅到了,猪粪气势汹汹的臭味中,那种陈酵子一样,酸唧唧的甜味儿。

2

天,说冷就冷了。

几夜大风吹过,树上的叶子一片片落了下来,村庄从那些落光了叶子的白杨树、梧桐树光秃秃的树梢间,裸露了出来。又是几夜大风吹过,地上落下了白花花的霜花。风,稍稍小了些,可吹在人脸上,像一个偷懒的剃头匠的钝刀子,刮得人脸皮火辣辣地疼。

天刚亮,麦芬拉着架子车去村庄外面的麦地里拉玉米杆。玉米杆还是秋天挖玉米时,立在地头的,经过几个月的风吹日晒,早成了一捆捆干巴巴的柴禾。每一年,麦芬都要天冷时将它们拉到麦场上,摞成垛子,等冬天当柴禾烧。村庄里绝大多数人不这样,他们划支火,一会儿工夫,一簇玉米杆就烧成了一堆冒着青烟的黑灰。

麦芬早晨出门时,头上包着块花围巾,拉了一架子车玉米杆,周身热乎乎的,她将围巾解下来,绾在脖子上。第二车玉米杆拉到麦场上,麦芬看见,村庄里一个名叫刘桂花的女人,拉着半架子车从炕洞里掏出的土灰,走到了麦场上。

刘桂花的麦场与麦芬家的麦场紧挨着,这是个瘦小玲珑,话却比她满脸星星点点的雀斑还要多的女人。

“赵麦芬,你可真是个苕人,这么早就起来拉玉米杆了!”

“赵麦芬,你拉那些死重死重的玉米杆干啥?!我要是你,早擦一支火,在地里烧光算球了。”

刘桂花一看见麦芬,话匣子像往常一样打开了。麦芬嘴里“嗯嗯嗯”答应着,手却从架子车上往下抱着一捆捆玉米杆,一点停下来的意思都没有。

刘桂花显得一点都不介意。刘桂花将架子车里倒下的土灰,胡乱地散开在麦地里,整个身子支撑在手里的铁锨把上说:“麦芬,你知道不知道,肖四海让人弄死了!”

“啥?!”麦芬吃惊地叫了一声,她抬起头,问刘桂花:“啥时候?”

刘桂花说:“昨晚上。”

见麦芬正望着自己,刘桂花扬扬眉毛说:“麦芬你快些看去,肖四海就在小卖部里,人早死了。”

刘桂花说罢又叹了口气,很感慨地说:“麦芬你说现在的人,为了钱咋杀人犯法的事都敢干?!”

麦芬感觉自己的心怦怦怦紧跳了几声,像是跳出了胸口,心里一下空荡荡的。她将架子车里最后几捆玉米杆立在玉米杆垛子旁边,顾不得收拾净架子车里残留下的玉米叶子,就拉着架子车回村了。

肖四海的小卖部在村庄西头的公路边,距离村庄不到半里路。一间石棉瓦搭起的砖头房里,柜架上摆着些食盐啦烟酒啦杂七杂八的日用品;靠门立着只打气筒,还摆着一些修理自行车的榔头、扳手、钳子、剪刀、胶水等用具,肖四海偶尔替人修理修理自行车。村庄里的人去鲁班桥镇上赶集,时常可以看见肖四海和他的女人,老两口一声不吱坐在小卖部门前的太阳光里,望着远处黑黝黝的公路,发着呆。

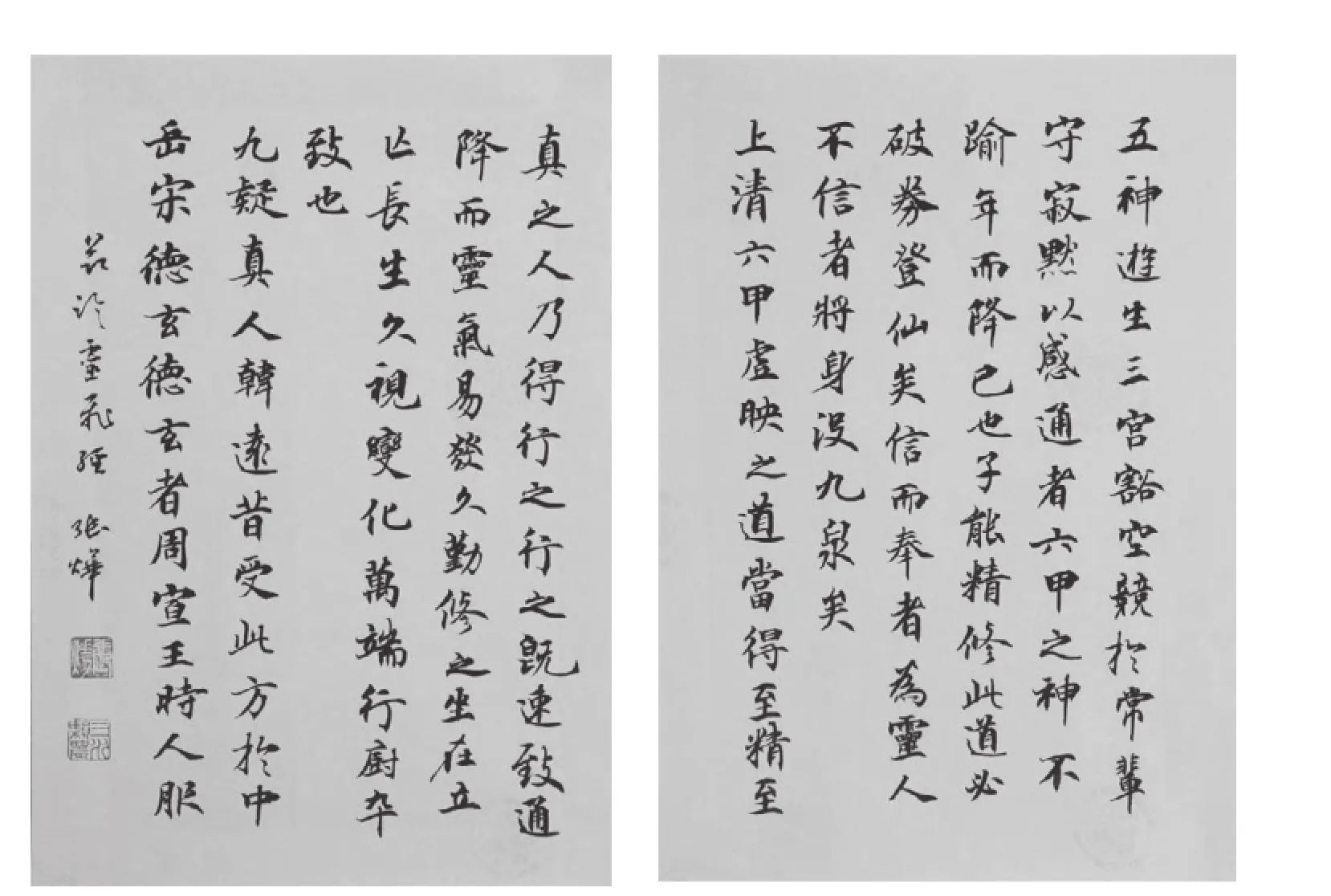

徐喆 书法

前天晚上,麦芬做熟晚饭后发现家里没盐了,她去了肖四海的小卖部。当时肖四海的女人给肖四海来送晚饭,她买了一袋盐,给了两块钱,肖四海的女人死活找给了她像干树叶一样卷巴巴的四毛钱。肖四海的盐是从鲁班桥镇上的批发部里取来的,一袋盐一块五毛钱,他们只挣一毛钱。肖四海的小卖部其实挣不了几个钱,但肖四海却一年四季黑漆白日守在小卖部里。村庄里人都说,肖四海之所以还开着小卖部,其实是为了和他女人在小卖部前,等他们的女儿。

肖四海的女儿肖玲玲,前几年去南方打工时失踪了,到现在五六年了,一丝音信都没有。

肖四海的小卖部前围满了人,有头发花白拄着柺棍的老人,但更多的是村庄里的女人们。公安局的人早来了,警车停在公路边,几个穿警服的民警,在小卖部里出出进进,不时向村长肖满银问询着什么。透过人缝,麦芬看见小卖部的门敞着,肖四海头朝里躺在地上,半张脸被血糊了,地上有一大滩殷红的血迹。有个民警,正举着相机,对着肖四海拍照。

麦芬刚站了一会,就听人说,清早去鲁班桥镇赶集的人看见肖四海时,人早死了,小卖部里平常放钱的铁盒子,还牢牢地抓在肖四海的手里。铁盒子里,空空的,一分一毛钱都没了。

从人群里出来,麦芬忽然看见,不远处靠在小卖部山墙下,呜呜呜嚎哭着的肖四海的女人。肖四海的女人身边,围着几个不停用袖角擦着眼泪,跟肖四海的女人一样,头发花白上了年纪的女人。

麦芬朝着肖四海的女人走了过去。

看见麦芬,肖四海的女人刚刚吞咽进喉咙的哭声,又“呜哇”一声倾泻了出来。她张着嘴,哭着哭着,喉咙里就涌出了话来:

“麦芬,你说你叔可怜不,好好的就让土匪贼娃子给害死了。”

“麦芬,你说你叔死了,姨咋活人啊?”

“呜呜呜……”

肖四海的女人,一把鼻涕一把眼泪对麦芬诉说着。

麦芬记得,五六年前,肖四海的女儿肖玲玲刚失踪,肖四海的女人就这样边哭边对自己诉说过。麦芬跪在肖四海的女人身边,她从裤兜里掏出卫生纸,为肖四海的女人擦着满脸的鼻涕眼泪。麦芬想起了肖四海。那是村庄里对人和气的一个老人,无论见着谁,离得老远就“嘿嘿嘿”笑着打招呼。麦芬想,村庄里再也听不见了,肖四海那干爽的嘿嘿嘿的笑声。

麦芬的眼里,一下湿漉漉的,满是粘糊糊的泪水。

后来,肖四海的两个儿媳来了,她们拉着架子车,将肖四海的女人搀上架子车,朝村庄里拉走了。

麦芬站起身,拍打着膝盖上的两个湿土印,她又一次感觉到,耳朵蛋上一对金耳环被揪下时,那种钻心的疼痛。麦芬抬手摸了摸耳朵,两只耳朵蛋烧辣辣的。

麦芬的一对金耳环,被人揪了十来天了。

那天,村长肖满银的二女儿出嫁后,她和村里的几个女人去给做第二日。当天早上,换了新衣新鞋,立在镜子前,麦芬忽然想起,她压在柜底的金耳环,已有大半年没戴了。她犹豫了半晌,最终还是从柜底找了出来,用卫生纸擦亮后,戴在了两个耳朵蛋上。

肖满银的二女儿嫁在她们村庄东边一个名叫杨柳村的村庄里,距离她们村庄,有五六里路。在杨柳村吃罢午饭后,麦芬和村里几个女人顺着公路往回走。半道上,有辆摩托车从路心驶到了路边,“吱”一声停在她们身边。摩托车后座上下来了一个染着黄头发的半大小伙,问她们:“姨,去鲁班桥镇咋走?”

麦芬回过头,对站在她身边的黄头发小伙说:“顺着公路走,过了前面的村庄……”

麦芬的话还没说完,忽然看见黄头发小伙嗖一下绕到了她身后,她感觉自己的耳朵被人撕扯了一下,头“嗡”地响了一声,随着一股钻心的疼痛,她禁不住“啊”地尖叫了一声。

等回过了神,麦芬发现,自己耳朵上一对金耳环没了。刚才问路的黄头发小伙,早上了摩托车,被摩托车上同样染着黄头发的一个半大小伙载着,飞一样跑远了。

同行的几个女人唧唧喳喳跑过来,围着麦芬,她们看见,麦芬的两只耳朵火红火红,耳朵孔里,渗出了血丝丝。

当时,麦芬用手捂着脸,哭出了声。

那对金耳环,还是结婚时,丈夫肖锁柱给她买的。当时,结婚流行买“三金”,肖锁柱给麦芬买了对金耳环,就说没钱了。结婚快二十年了,麦芬想来想去,她身上贵重些的东西,就只有这一对金耳环。麦芬想,她这辈子恐怕再也不会有金耳环了。麦芬心疼得几个晚上都没有睡着。

现在想想肖四海,麦芬不再心疼了。不就是一对金耳环吗,丢了就丢了,总比将命丢了要强。

天擦黑时,麦芬拿着一包白糖十个鸡蛋,去了肖四海家。麦芬要去看望一下肖四海的女人。

肖四海已穿上老衣,寝在了床上。肖四海的儿子、儿媳,都在院子里。

麦芬跪在肖四海身边的灵牌前,哭了几声,然后在瓦盆里,点着了几张烧纸。上了三柱香,磕了头后,麦芬站起身,走进肖四海的女人住的东厢房。

只一天时间,肖四海的女人像是变了一个人。肖四海的女人平展展躺在炕上,脸瘦得像块皱巴巴的干桔皮,一头花白的头发,乱蓬蓬地铺在头下的枕头上。看见麦芬,肖四海的女人张了张嘴,嘴里却没有发出声音,只从深深的眼窝里,往外涌出来一股股清亮亮的泪水。

麦芬坐到了炕沿上,握住肖四海女人的手。

麦芬嫁到村庄不久,就认识了肖四海的女人。肖四海女人的一双巧手,在村庄里是出了名的,麦芬的女儿和儿子小时候穿的衣服,都是肖四海的女人帮她做的。她闲了常去肖四海家,肖四海的女人也常到她家来串门。渐渐地,麦芬知道了,肖四海的女人嫁给肖四海前,曾嫁过一个男人,结婚不到一年,男人就死了。她嫁给肖四海时,肖四海刚刚死了老婆,还有两个儿子,她将肖四海的两个儿子拉扯大,到底不是她亲生的,一个个结婚后,就搬出去过自己的日子了,一年里,在她屋里连个脚跟都不打。她和肖四海生过一个女儿,前几年却失踪了。

肖四海的女人是个手脚都不闲的人,每年麦收后,她常和麦芬结伴去收割之后的麦地里拾麦子,头顶的太阳像团烧着的火,她们拿着装麦穗的蛇皮袋,一上午,会拾满满两蛇皮袋。有时候,她们要走三四里路,去邻庄的麦地里,累了,就坐在地头的树荫里,咬几口身上带的干馍馍。麦芬喜欢将心里那些贴心贴肺的话,说给肖四海的女人。在村庄里,按着辈分,麦芬该叫她“姨”,她比麦芬要年长得多,可麦芬总觉着,肖四海的女人更像是自己的亲姊妹。

麦芬给肖四海的女人倒了一杯水,服侍着她喝了。肖四海的女人侧过了身,说:

“麦芬,姨给你说,以后屋里的活慢些做,你和锁柱将钱看淡些,将自个儿的身子看重些。”

肖四海的女人喘了口气,又说:“姨一辈子心高气傲,可偏偏心强命不强,到老剩下姨孤零零一个人,心强命不强,不顶啥!”

肖四海的女人深深的眼窝里,又涌出一股股清亮亮的泪水。

麦芬不知道,自己该怎样安慰肖四海的女人。她的眼里热乎乎的,一颗颗泪珠,从眼里滚出来,吧嗒吧嗒落在肖四海的女人枯瘦的手背上。

3

下午后半晌,麦芬常去野地里给羊割草。

后院里,麦芬不光在猪圈里喂着两口猪,她还养着只奶山羊。羊窝就搭在猪圈前,靠近厕所的院墙下。羊是干净牲口,羊窝里,麦芬用扫帚清扫得一粒羊粪蛋都没有。奶羊卧在羊窝里,往外伸出来它长着一对弯犄角、一撮山羊胡的白头颅,听话得像个懂事的孩子。只有饿了,才会咩咩咩叫唤几声。

奶羊立冬前刚刚下过羔,现在,羊羔早卖了,可奶却没有断。村长肖满银和对门王腊雀的孙子喝不惯牛奶,每天早晚上门来提羊奶,一斤羊奶一块钱。麦芬算过一笔帐,养只奶羊的收入,一点不比喂口猪少。奶羊咩咩咩一叫,麦芬知道,她该去野地里给羊割草了。

到底快到冬至了,野地里的风,硬得像柄寒飕飕的刀刃子。麦子贴在地皮上,一片萎萎蔫蔫的样子,麦地中夹杂着的几块油菜地,油菜叶子被霜冻之后,枯黄枯黄,只有油菜心的几片叶子,还绿着。前一晌,鲁班桥镇上有人盖房,麦芬去打过几天小工,活了几天水泥白灰,麦芬的手心里裂了好几道口子,虽说出门时戴着双线手套,可麦芬还是感觉,冷风吹在手上,蝎子蛰一样难受。

野地东边有条渠道,从南塬塬顶上,一路逶逶迤迤一直通到麦芬娘家的赵家庄,渠道两边,白杨树下长满了杂草。春天草绿时,麦芬常在这里放羊,从春天一直会放到冬天草枯。现在,渠道两边的草早枯了,可是,只要弯下腰,就可以发现,那些叶子宽宽的板板草、枝干硬硬的野芦苇,枝叶其实还绿着,这些草,都是羊喜欢吃的。偶尔,还可以看见,枯黄的草从中,露出几棵还绿着的打碗花、刺芥和扒地草。麦芬将身子伏在渠道坡腰间,不大一会功夫,她就割了大半草笼。

割了一阵草,麦芬爬上了渠道,坐在一棵白杨树下枯黄、松软的莎草上,向着村庄的方向张望。渠道上地势高,一抬眼,就可以看见,远处整个村庄的轮廓。太阳已落到了村西,西天上爬上了一片火烧云,天空却是蓝的,透亮得不像是天空,而像是一块蓝幽幽的水晶。从远处看起来,村庄一下变得跟平时不大一样起来,既熟悉又透露着说不出的陌生。麦芬能够分辨出,从树木的间隙中露出的肖玉锁家贴着琉璃瓦的红楼顶,她甚至能看见,她家房顶上,高高的烟囱。

望着望着,麦芬看见,从村庄里走出了一个人影。那个人起初走在村庄通往野地的土路上,只是个小小的黑点。后来,黑点慢慢变大,那个人身子一摆一摆,像是走得很急。

麦芬望着望着,心里“咯噔”了一下。她看清了,那是娘!

麦芬前天刚去过娘家,弟媳还没有回来,当时她还和娘商量,她要不要再去趟弟媳娘家。娘这时候来,能有啥事?

麦芬的眼皮蹦蹦蹦跳了几下。她抓起身边的草笼,下了渠道,沿着野地中央的那条土路,向着娘走了过去。

娘的头上包着块褐色的头巾,身子臃肿已穿着过冬时常穿的棉袄棉裤。娘一抬头,麦芬看见,娘的眼睛红得像两颗熟柿子。麦芬刚叫了一声“娘”,就看见娘一屁股坐在路边的土塄上,双手拍打着地面,“呜哇”一声,哭出了腔。

“麦芬,娘活不成了。”

“麦芬,娘的命咋这么苦。”

“呜呜呜……”

娘张着嘴,枯瘦的脸颊上,淌满泪水。麦芬的心,像突然被人狠劲攥住,一紧一紧的。

“咋了?到底是咋了?”她慌慌张张地问娘。

娘又“呜呜呜”哭了半晌,伸手抹了把挂在鼻尖的鼻涕眼泪说:“红刚把祸闯下了,红刚把人杀了。”

“啥?!红刚……”麦芬身子哆嗦了一下,她有点不相信自己的耳朵。

娘抽抽噎噎说:“红刚和人抢钱,把肖四海杀了……”娘说完后,又扯着声“呜呜呜”哭出了腔。

麦芬痴愣愣站在娘身边,她一下懵了。她还是不相信,弟弟能干杀人犯法的事。昨天傍晚,她还去了趟肖四海家。肖四海的女人已下了炕,她陪着肖四海的女人,一直坐到了天黑。她压根没有想到,这些事却是弟弟干的。

“谁说的?不会是谣传吧?”麦芬犹犹疑疑问娘。

“还谁说的,你弟大清早就让公安局的警车带走了。”娘“呜呜呜”哭着说。

麦芬的心里,忽然闪出弟弟头上那说红不红说黄不黄的头发。一想到那种头发,一股没来由的怨气,像烧开的面汤,从她心里咕嘟嘟溢了出了。

“娘,红刚咋这么不争气,杀人偿命,叫这个二流子给人家肖四海抵命去!”麦芬擦着眼里的泪水,安慰娘说。

听麦芬这样一说,娘的哭声住了。娘仰着脸,眼盯着麦芬的脸说:“麦芬,你的心咋那么硬?你弟借你5000块钱,你钱包在包袱里闲放着,就是不借给你弟。”

“麦芬,你把钱借给你弟了,你弟咋还能做下杀人犯法的事?!”

“麦芬,娘算看清了,你心硬得连自己的亲弟弟都没有。”

娘说着说着,瘪着嘴又呜呜呜哭了。

麦芬心里哆嗦了一下。她想起,弟弟上门借钱的那个下午。她对娘说:“娘,我……我……”

麦芬的嘴唇颤抖着,她不知道,自己该怎样说,才能给娘说明白。她伸手想搀起娘,娘却一把拨开了她的手,爬起身拍拍身上的土,看都没看麦芬一眼,就弯着腰爬上了渠道,朝远处走去了。

一直看不见了娘的背影,麦芬还一个人愣愣地站在空荡荡的野地中。

天擦黑时,麦芬去了娘家的赵家庄。沿着渠道走进村庄时,天黑得看不见人影,街道两边的人家,都亮着灯。

娘被子蒙头躺在炕上,爹一个人在炕下坐着。麦芬喊了几声娘,娘一动都没动。她问爹,弟媳回来了吗?

爹叹了口气,说:“回来了,屋里的衣服、家具,都拉她娘家去了。”

麦芬走进隔壁弟弟的屋子,房间里空空荡荡,衣柜、茶几、沙发、电视机不见了,地上,像贼偷了一样,满是纸片、塑料袋。麦芬拿着笤帚簸箕,将弟弟屋里扫干净后,她进了厨房。

做熟了晚饭,她端了一碗饭,立在炕下,叫了几声“娘”,娘依旧被子蒙头躺在炕上,一动不动。爹吃过小半碗,就说吃饱了。洗了碗,麦芬又立在炕下,叫了几声“娘”,娘还是被子蒙头躺在炕上,一声不吱。后来,麦芬擦了擦眼,爹送着麦芬,出了村子。

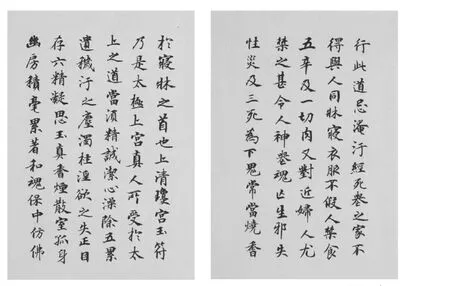

张烨 书法

天黑黢黢的,走在渠道上微微泛白的土路上,麦芬像是置身在一口黑暗、幽深的枯井里。走着走着,她的眼里又涌出了泪水。起初,麦芬还用袖角擦着,可后来,越擦越多,麦芬索性让眼里热乎乎的泪水,恣意纵横地在自己脸上流淌着。她不知道,自己眼里怎么有那么多的泪水,像是一眼突突突冒个不停的水泉,怎么流也流不完。她说不清楚,自己为什么要流泪?像是为弟弟,为爹和娘,为肖四海和肖四海的女人,又像是为自己。

麦芬甚至想,她要是扯开嗓子,像村庄里那些爹娘下世了的孝男孝女一样,张着嘴尽情地嚎哭一场该多好!

4

雪,是快到年根时下的。

整个冬天,没有下过一场雪,天干冷干冷,村庄外面的野地,干得像块硬巴巴的牛皮纸。人常说干冬湿年,小寒一过,雪落了下来。纷纷扬扬的雪花片,落落停停,三四天后,村庄便被一拃多厚的积雪,捂得严严实实。

到底快要过年了,村庄里那些出门打工的人,从外面回来了,他们已开始置买年货。村庄通往鲁班桥镇的公路上,大清早就看见,呵着冷气走在白茫茫的雪野之中的赶集人。

麦芬心里一点过年的心思都没有。好些天,她坐在炕头上,痴愣愣望着院子里慢条斯理落着的雪花片,心像被人一下下抓挠着,猫爪爪的难受。

肖四海的案子破了,麦芬压根没想到,肖四海真的是弟弟杀的。

弟弟与几个跟他一样大的小伙儿,整个冬天,在鲁班桥镇周围,深更半夜一连撬过好几个公路边的小商店。那天夜晚,他们蒙着脸,撬开肖四海的商店门时,肖四海正熟睡在店里的土炕上。他们打着手电,在店里的柜台下翻到肖四海平时放钱的铁盒子时,“咣当”一声,肖四海惊醒了。“吧嗒”拉亮了灯,肖四海从炕上跳下来,一下扑了过来,抓住放钱的铁盒子,死活不松手。弟弟抓起地上的榔头,一抬手砸在肖四海脑门上,肖四海一声不支地倒了下去。

肖四海的小卖部挣不了多少钱,麦芬听人说,肖四海铁盒子里的钱,算上那些皱巴巴的零钱,还没有50块钱。

麦芬曾去县城的看守所里看过弟弟。弟弟穿着囚服,戴着手铐被人带出来,隔着铁栅栏,他望着麦芬,脸色平静得像什么事都没有发生。弟弟甚至望着她,咧开嘴轻松地笑了笑。麦芬早捂着脸,呜呜呜哭出了声。

从县城看了弟弟回来,麦芬一直想去看看肖四海的女人。她不知道,面对肖四海的女人,她该说些什么?好几次,天擦黑瞅着街道上没有人,她低着头已走到肖四海家的院门前,在肖四海家门口一簇玉米杆后面,一声不吱站了很久很久,最终还是没有走进肖四海家的院子。

麦芬知道,自己这辈子再也没有指甲盖大的脸,去见肖四海的女人了。

女儿学校里放假了。女儿今年刚刚考上大学,麦芬挂念了大半年了。麦芬曾去鲁班桥镇上给女儿打过电话,女儿对她说:“妈我不回家了,我找了份家教,晚上住在学校宿舍里,学校里有暖气,比咱家暖和得多。”

麦芬对女儿说:“出门在外自己照顾好自己,家里甭操心。”

说完这句话,她就挂了电话。其实,麦芬还想跟女儿说说话,她已有大半年时间没见女儿了,可眼瞅着电话机旁,计时器上扑闪扑闪不断变化着的数字,麦芬不敢说下去。她知道,它们是钱。

丈夫肖锁柱还没有回来。麦芬知道,丈夫每年回家,一直要到腊月二十七八前后,家里现在只有她和儿子。两个人的家里,在年尽腊月的时候,更显得冷冷清清,空空荡荡的。

雪,还是一点停的意思都没有,纷纷扬扬的雪花片,从早到晚静静地下着,院子里的雪,麦芬大清早清扫后用架子车倒在了村庄外面的麦地里,到天黑,又落下厚厚的一层。

有天半夜里,麦芬睡着睡着忽一下又醒了。她梦见了肖四海血糊糊的脸,她还梦见了弟弟。醒来后,麦芬呼哧呼哧喘着气,身上汗淋淋的。被子下的土炕烙得烫身,可是房间里冷飕飕的,就连嘴里呵出的气,好像都是冰冷的。炕对头儿子咳嗽了几声,喉咙里嘶嘶拉拉响着痰音。麦芬拉亮了灯,她下了炕,在柜盖上取来一瓶咳嗽糖浆,给儿子喝了几口,儿子这下睡踏实了。

拉灭了灯,麦芬睁着眼睛,一点瞌睡都没有。屋子里黑漆漆的,满是粘稠、冰冷的黑暗,窗户外面,是更深更空旷和冰冷的黑暗。院子里,风呼呼呼吹着,风声中夹杂着簌簌的落雪声。

麦芬闭上了眼,可是麦芬知道,自己无论怎么睡都睡不着。

后来,她“吧嗒”一声拉亮了灯,披着衣服下了炕。

在房间里转了一圈,最终,麦芬走到了靠墙的木柜前。木柜还是她结婚时的陪嫁,当初一片红艳艳的颜色,早已成了一块深一块浅的赭红色。麦芬打开柜盖,将柜里的衣服包袱一个个放在柜盖上。在柜底,她终于找见了那个用一块四四方方的旧围巾,严严包裹着的小包袱。

麦芬将小包袱提在手中,她的心里,一下沉甸甸、实腾腾的。

上了炕,盘膝坐在炕上,麦芬将包袱放在自己腿面的被子上,然后慢慢地解开。

包袱里,有一个用塑料纸包着的小包。麦芬将塑料纸打开,再将包在外面的旧报纸展开,“哗啦”一下,一叠叠厚厚的钞票露出来了。麦芬的眼睛,锃地一声,一下变亮了。

钞票有四叠,一叠是一百块的,一叠是五十的,还有两叠是十块二十块的。麦芬不用数都知道,它们一共是五万六千七百八十块钱。她是那样熟悉它们,就像是熟悉自己身体上的每一个器官:哪一张一百块的钱上有一个皱褶,哪一张五十块钱上写着一个陌生人的名字,麦芬不用眼睛去瞅都知道得清清楚楚。她甚至能嗅出来,从那些花花绿绿的票面上所散发出来的,她和丈夫肖锁柱身体上的汗味。有一张一百块钱,在她裤兜里曾装过好长一段日子,有几次,她终于决心将它花了,可是最终,她咬了咬牙,还是将它放在了柜底的包袱里。

她嫁给肖锁柱的时候,刚满二十岁。她压根就没有想到,她会和肖锁柱过那样的日子。他们和公公婆婆一起过了不到半年就分家了。肖锁柱弟兄五个,分给她的,只有一间破厦房,灶房就搭在窗根下。一个院子里住着兄弟妯娌几个,磕磕碰碰是免不了的。后来,批了新宅基,三间平房,几乎是她和丈夫两个人,黑漆白日一块砖一把水泥白灰,自己手把手盖起来的。

她知道,她们想说什么。村庄里,人们管那些脚手都不闲的人叫“苕人”。“苕人”就是三伏天别人在凉房里扇着蒲扇睡大觉,他们却在地里撅着屁股呼哧呼哧满脸淌汗的人;“苕人”就是像她赵麦芬那样,一年三百六天忙得像只鸡,日子却过不到别人前头的人。甭看人们在言辞里对“苕人”充满了羡慕和赞美,其实内心里呢,不知有多鄙视,多瞧不起!她弓着腰,狠劲将身后的架子车往街道的陡坡上拉着。她恨不得抓一把架子车里的粪土,摔在那些整日闲得像猪一样呻唤的女人们的脸上。她不服气!她想,她不能让她们笑话自己一辈子!

她时常将一块钱恨不得掰成两半使,可是钱就像是她的仇人,偏偏总要为难她。女儿上大学得要钱,家里的日常开销得花钱,地里的化肥、农药得花钱,她时常将钱捂得紧紧的,可钱就像她掬在手里的一捧水,不知不觉就没有了。她不像隔墙的马葡萄,有个弟弟当局长,包一个工程挣的钱,够别人撅着屁股四五年都挣不回来。她指望不上任何人,她唯一依靠的,只有她和丈夫肖锁柱的两双手。她攒够三万块钱的时候,盖一座二层楼得花五六万;她攒了五万多钱,可离盖一座二层楼得十几万,还远着呢。她像一条狗,年年月月被那些花花绿绿的钞票,铁链子一样紧栓着。

麦芬用手抚摸着,眼前一张张花花绿绿的钞票,让她想起了,弟弟借钱来的那个下午……

其实,麦芬多么心疼自己的弟弟!弟弟是爹娘年过半百才有的,是她从小抱大的。她小的时候,跟娘去走亲戚,别人给她几颗糖,她会小心地藏在衣兜里,回家后再掏给弟弟。她初中刚毕业,就早早不念书了。她想着,她还有弟弟,让弟弟将来去念吧。她想,要是她将钱借给弟弟,弟弟还会不会去杀人?

现在,麦芬后悔了。如果,这些钱能换回弟弟,她真的愿意。

头顶的灯光,照得整个屋子昏昏黄黄。房间里,静得像一口枯井。麦芬望着眼前的钞票,望着望着,她将头埋在包袱上,“呜哇”一声,哭出了声。

后来,窗户上透进了窗外的雪光,房间里在一点点变亮。麦芬坐在炕上,泪一直流到了天亮。

天亮了,麦芬忽然记起,今天该是腊月二十八了。年,说到就到了。

麦芬想,年一过毕,整整一个冬天,就像一页页泛黄的旧日历,哗哗啦啦就算翻过去了。

◎秋子红,原名宋睿, 1970年生于陕西岐山,陕西省作协会员。作品曾在《延河》《中国铁路文艺》《百花园》等刊发表。小小说多次被《小小说选刊》《微型小说选刊》《读者》等刊转载。