大 寒

2015-09-24格尼

格 尼

大 寒

格尼

头年土豆涨价,东风汽车满山坡转,收土豆的人站在车斗上扬起手里的编织袋叫喊。人们听到四毛五这样的价格直咂舌,眼巴巴盯着汽车扬长而去,因为他们无法在种了玉米和黄豆的地里刨出土豆。

第二年,人们普遍栽了大量的土豆。收黄豆可以用收割机,起土豆只能老老实实用犁铧一垄一垄耥开,把露出的土豆一个个捡出来,再用四齿耙子挨垄一寸寸挠开,遛一遍。土豆蹿秧,垄帮上总有埋伏,被抓出来的土豆,有些个大如瓜,像大胖小子,喜人得要命,使人禁不住想抱起来亲上几口。

三喜家的土豆种在马兰店西,那是块沙地,土豆长得尤其好,个大,匀称,品种也多,有白皮的红皮的麻皮的。麻皮土豆长得不好看,脸黑皮糙,但里面黄澄澄的,淀粉含量多,吃起来香甜,适合蒸炖;红皮土豆皮红且薄,长得好看也好吃,只是产量稍低;白皮土豆皮光,水分多,适合炒丝,水灵脆生。犁铧耥过,三喜的地里各种土豆满垄翻花,大人小孩拎着大筐小筐,捡不过来。三喜平时爱逗小孩子,要起土豆了,一招呼,拉了满车斗唧唧喳喳的孩子。有些孩子撂下自家土豆不去捡,跟上凑热闹。三喜开四轮车耥上几趟,就下车操起四齿耙子。挠土豆是个累人的活。三喜担心女人和闺女劲小,挠不干净,有些大土豆藏得深,漏下可惜。不是可惜几毛钱,想到土豆被埋在地里出不来,一辈子不见阳光,就让人心疼。既然种了它,养活了它,就得让它风风光光地见见世面。三喜一边挠地一边对孩子们说:“别忘了,谁捡得小土豆崽多,谁第一!”孩子们纳闷,大的都捡不过来,小如牛眼的土豆捡它有什么用,不够塞牙缝的。三喜就捣着耙子说:“把你们一人扔地里,可怜不?”

一辆东风汽车驶进三喜的土豆地,车刹得霸气,翘着屁股扬起一片黑灰,看起来骄傲得很。收土豆的人是个大胡子,他不紧不慢地跳下车,昂起头给出一毛五的价。他说一毛五的时候,烟脑袋翘上了天。三喜以为发动机太响,没听清,这个价是绝对不可能的,就算不比去年的,比起往年也要低一半,说不定他是发现土豆太好,说的是六毛五。三喜跑过去熄了火,再跑过来时,喜滋滋地瞄着几大堆白花花的土豆,又瞄着大胡子,视线来回移动,就想把大胡子的眼睛从天上引向土豆,对于收土豆的人来说,好土豆更会让他们激动。大胡子仍旧认真地抽烟。

“这土豆绝对值六毛五。”三喜笑哈哈地说,他激动得嘴唇通红,瘦长的脖子抻得更长。

大胡子从鼻孔喷出一口气,吹得胡子簌簌抖动。“真是天价!”大胡子低沉地说。

“土豆确实长得好,大胖小子似的。”三喜忍不住又哈哈笑了几声。三喜从衣兜里摸出一支黑杆烟点上。他喜欢黑杆烟的黑,像土地一样,庄稼每年都是从土地里抽取营养。他觉得他抽着的是他脚下的土地,永远抽不完。

“扯。一毛五卖不卖?卖的话现在就装车。”大胡子说。

“啥?一毛五?”三喜正吸烟,一着急,烟呛进气管,他猛烈地咳嗽。

“对,一毛五。”大胡子大声说。

大胡子在说价格的时候,三喜始终听不清是六毛五还是一毛五,但大胡子明明白白地说了,对!这个三喜听得清楚。他实在难以相信更难以接受,六毛五和一毛五,天上和地下。他想这人一定是见土豆长得好,心里高兴,故意开个玩笑。

“你就别拿我们寻开心了……咳咳……”三喜一边咳嗽一边笑。

“老弟,我没那闲工夫啊,能卖就卖吧!”大胡子说得语重心长,好像给出的价格算是高的。

三喜觉得自己的脑袋突然开始一波波膨胀,嗡嗡叫着,要把头皮撑破。他紧紧抿着薄嘴,气焰忽然从心底升起。

“这……这么大的土豆……他奶奶的……一毛五?”三喜咆哮着,他的黑杆烟因手的颤抖而急剧晃动。说着,他返身迅速跑过去拾起一个土豆。他把土豆高高举在大胡子跟前,认真打量大胡子,他希望大胡子也能像他一样认真看看这个沉甸甸光溜溜的大土豆。

大胡子把脸傲慢地歪向一边,胡子一翘,噗,烟头吐出去,划了个弧线落在土豆堆上。

“咋呼啥?到处都是!马兰店有,庆丰屯、左屯、右屯……到处都是大土豆!”大胡子不屑地说。

“一毛五是不是?”三喜把狠狠抽进嘴里的一口浓烟用力喷出。

“是,对!”大胡子终于把视线放在三喜手里的土豆上。

“不卖!”三喜梗着脖子说。他手腕一转,抖抖索索把土豆硬塞进衣兜,把皱巴巴的右衣襟坠成一条直线。

大胡子愤然跳上车,东风汽车呼啸着驶出土豆地,双排车胎把散落堆边的几个土豆碾得稀烂,白森森的像脑浆子。去年收土豆的人左劝右劝人们卖土豆,遭到被劝烦的人骂,也要劝。大胡子居然斗气,连劝都没劝一句就走了,而且还碾碎了土豆。三喜的嘴角下垂,薄嘴瘪成一条缝。他走过去用土埋了几个遭遇车祸的土豆,瘦长的脖子始终直直地梗着。

对于马兰店来说,土豆暴跌相当于噩耗。人们先是愤愤不平,硬着嘴说不卖,烂了也不卖,让他们收,收个狗毛吧!当价格降到一毛听说还要下降的时候,很多人家慌了神。看来形势的确急转直下,去年土豆是金,今年土豆是土坷垃,命不好,贱。家里地窖装不了这么多土豆,即使能够装下,也不好保存,有一个烂的,很快烂成一片。而谁家也没有足够多足够大的地窖。如果捱到开春,土豆长芽,就一分钱不值了。再有东风汽车来,一些人忍痛卖了土豆,不过称,用编织袋装满,一袋不到十块钱。人们一边不情愿地抱怨,一边把土豆往袋子里装。装完了生怕人家突然不要,赶紧抬过去立着,嘱咐又多了一袋。

三喜不卖,梗着细瘦的脖子,瘪起嘴,人活一口气,死也不卖!三喜的倔劲和他的聪明劲一样,是有名的。

“谁要你死呢,是卖土豆。”女人听到别人卖得热闹,心急,劝三喜不能这样较劲,担心吃更大亏。

三喜喝口酒瞪女人一眼:“我还不知道卖的是土豆?这样卖了,土豆还叫土豆?太欺负人,不卖,烂地里也不卖!”他斟满酒,吩咐女人和闺女赶紧准备棉被,挨家要,烂布烂衣服都翻出来,越多越好。

土豆实在栽得太多,堆在女人心里,沉重如山。女人拉上闺女背着三喜去找收土豆的。她找到一个吊眼梢小伙子,求了几个人帮忙,大伙坐上东风汽车去了土豆地。担心三喜发现,女人求大伙手快些,多装一袋是一袋。比起往日,风有些硬,这样的硬风吹几天,霜冻跟着就来。土豆是千万冻不得的,冻过的土豆遇暖就烂,冒浆水。女人急慌慌地往袋子里装土豆,舍不得,又恨不得一下子装完。红色编织袋一会立起一个,转眼几十袋装好了,紧紧挨抱着,样子生怕被谁拎上车。女人提一袋土豆凑过去,总心疼地忍不住哀叹一声。

这时,小伙子接了个电话。接完电话的小伙子吊着眼梢叫来女人,他说土豆又掉价了,五分钱,要卖马上装车。

女人傻眼了。她怔怔站了一会,朝小伙子撒起泼:“说好的,一毛钱,掉不掉价是你的事,你要也得要不要也得要!”帮忙的人纷纷谴责小伙子,做生意得讲诚信。小伙子很神气,他踢飞了脚边的土豆,大声说:“五分,五分,赶紧决定,卖还是不卖?”

三喜走过来时,小伙子还“五分五分”的喊着。

那声音实在太难听,不仅刺耳还怪腔怪调。太不像话了,五分,这些人怎么说得出口,而且还理直气壮。三喜想起春天时整片土豆幼苗从地皮拱出来,浑身长了一层绒毛,亮晶晶,白莹莹的。生养它们的沙地,看起来就是一些黑乎乎的沙和土,有些地方还有大小不等的石头,它们又嫩又脆,却从坚硬的石缝里费尽周折也要见到太阳,多么了不起!

三喜下意识地伸开双臂,用略显单薄的身躯护着那些整装待发的土豆,它们的命不应该这么贱的。

“五……五分?这土豆五分钱一斤?”三喜面对土豆不忍说出五分这两个字,但他不得不说。说的时候心里狠狠疼了一下,疼得他眼睛大大地瞪着,脖子朝前探得老长。

“对,五分!”

女人见三喜的样子有些担心他把小伙子和自己骂一顿,兴许动拳头呢!三喜怔怔站着,视线飘忽,落在不知什么地方,空洞僵直。他眼前呈现一片墨绿的土豆秧,那些秧苗齐腰深,再不像春天那么稚嫩,它们有结实宽阔的臂膀,搭肩挨背,绿得沉静稳重,一些紫色白色的小花在头顶开得成群结队。那时,新鲜的土豆已经在土壤里疯长,长到现在这么大这么惹人喜欢。如果那些干枯的秧苗和凋零成灰的花朵能够看见喜人的土豆,明年会长得更壮开得更艳。这些成熟的土豆就在脚下,密密麻麻,报喜似的。

“五分就五分呗,你踢它干啥?”三喜把五分说得非常轻,但心还是一揪一揪地疼。他皱起眉头,嘴角咧着,好像刚刚小伙子踢的是他。

“不行,说好了一毛。”女人原本担心三喜埋怨,听他这样说,心里更有了底气。

这时,小伙子电话又响了,他躲在一边唧唧咕咕好一阵。接完电话,小伙子走过来。

“五分,决定好了没,卖不卖?”小伙子看起来有些生气,很不耐烦地说。

女人还在为一毛和五分争辩,大伙也跟着一起争论。三喜裹紧夹袄,细瘦的脖颈挺得笔直。

“不卖!一毛也不卖!”三喜说得斩钉截铁。

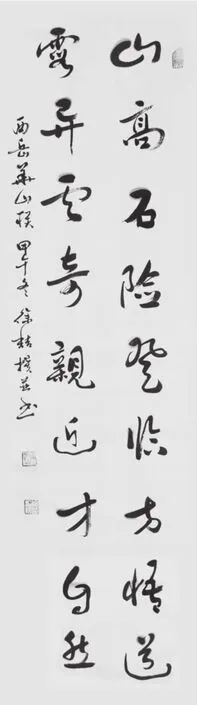

徐喆 书法

小伙子跳上车,边起车边说:“我起个好心你还不卖,告诉你们,那边已经三分了。”

接二连三的掉价,女人承受不住,她躲在一边嗡嗡哭。风很大,帮忙的人瑟缩身子呆站一旁,有人暗暗庆幸自家提前卖了,有人用力扎稳脚抵抗强风的袭击。三喜着实有些发懵,一时间竟算不明白土豆三分钱一斤到底意味什么,总之,就是贱,贱。他呆呆望着那堆还未装袋的土豆,逐个看,随便扫一眼,都有几个上好的土豆。看见硕大的白皮土豆,他仿佛闻到一盘白玉般的土豆丝散发出阵阵香气。那红土豆和麻皮土豆,从未长过这么大,浑身没什么芽疤,这样的土豆不适合做种,就是吃的,贴在菜锅边蒸熟,面得裂缝翻白砂,软得像雪,入口化渣,那个香,能把鼻子拱歪。

“嗨,小伙子,等等!”汽车就要开动了,三喜叫了一声。

三喜迅捷地扯过一个编织袋,走向土豆堆,极其麻利地挑拣上好的土豆往袋子里装。他担心小伙子一踩油门冲出去,不时回头说:“等着,等着。”

小伙子踩了一脚油门,汽车嗡嗡叫,随时要冲出去。三喜就拎着小半袋土豆急急奔过去。

“生意不成仁义在,全是好土豆,拿回去吃。”三喜把土豆递到车门前高高举起,像在展示他的宝贝也像在供奉珍品。“不哄你,肯定好吃。”三喜眼巴巴地看着小伙子。“拿着。”三喜说。

小伙子手握方向盘,一只眼梢上挑,眉眼间挂着意味深长的笑。“我吃够了,嘿嘿,你留着吃吧。”小伙子笑模笑样地开着他的东风汽车,咣当咣当走了很远,三喜还抱着那袋土豆傻站着。当三喜品味出那个长得丑得要命的小伙子不停地笑是笑他的土豆,他就拾起土坷垃朝汽车使劲甩去。

“他奶奶的让你笑,三分个狗臭屁!”

三喜用力过猛,感到天旋地转,趔趄几步仰躺在土豆堆上。他着实有些发懵,冷风吹皱了他的脸,脸膛却渐渐发烫,夕阳倾泄,面对金灿灿的土豆,他惭愧得抬不起头来。天黑时,大伙陆续往回走,女人盖好土豆来叫他,怎么叫也叫不答应。当星星攀上天空,他恍惚以为是在某个夏夜,身边开满了紫的白的土豆花,小土豆崽们傻乎乎地在土里喘气……当他发现所有的土豆都和他一样躺在冰冷的地里发呆,就摸起一个大土豆,狠狠砸在脑门上。

“三分,天哪!”

三喜的叫喊在空荡荡的夜里不断回响,地里扬起一股腥黑的浮沉。

即使价格降到三分,马兰店没卖土豆的也纷纷抢着卖。再这样下去,土豆怕是白给都没人要,真正一文不值了。没卖土豆的还有王山家。胖墩墩的王山住在三喜东院,是个乐观豁达非常好说话的人。有人找他办事,他总是一口应承下来。王山不卖土豆,人们纳闷。问他,他总是眯着小眼睛笑呵呵地反问别人:“贱,不卖。卖了干啥?”他笑的时候,浑身肥肉乱颤。不管人们怎样回答,王山只是回以颤悠悠的笑,不说什么。三喜见大块头的王山把土豆全部拉回来堆在场院里,而且王山还抱着膀子悠闲地唱歌,完全不理会越来越冷的天,心里就感到踏实。他刚刚把所有的土豆拉回场院,两家的土豆堆隔着一堵并不高的墙,小山一般耸立着,如果不盖棉被,花呼呼的很惹眼也很碍眼,看起来极不习惯。往年,堆在场院的是黑褐色的方豆垛呢!

女人问三喜这些土豆到底该怎么办,天越来越冷,棉被坚持不了多久。三喜就去问王山。王山反问三喜:“你想咋办?”三喜曾经打算把土豆拉到粉坊,拉粉做粉条。后听说很多粉坊收了大量土豆,根本忙不过来,就打消了这个念头。三喜说:“我也不知道,反正不能贱卖,就想拉回来,放眼皮底下。”王山哈哈笑:“那就放着么!”王山开始哼歌,三喜听见王山唱的是《风中有朵雨做的云》,就抬头看看天,天阴成一片,似乎要下雪的样子。三喜想,按王山那性格,天塌了他也会照样唱歌的。他有些着急。

女人和闺女忙着把选出来的好土豆下窖,许多天以来,她们的手就没离开过土豆,家禽牲畜被冷落,闹得厉害。猪许是饿极了,只要听到女人说话,不管站在哪叫唤呢,就循着声冲过去,俨然像只猛虎。三喜被猪撞了个趔趄,正想发火,明白猪肯定是饿得扛不住才这样。三喜吆喝女人喂猪,女人气愤地踹了猪一脚。

“烧包!”女人吼。

闺女把土豆朝猪砸去:“烧包!”

猪以为是扔来了什么好吃的,急忙去寻,发现是土豆,气得用鼻子狠狠一拱,土豆被拱出去,摔了几个滚。还不解恨,又气哼哼地拱走嘴边的好几个土豆。猪守着满地打滚的土头叫得极其委屈凄惨。

“这是咋了?它不吃?”

女人又踹了猪一脚。头年土豆涨价,人舍不得吃,猪连土豆味都没闻着。这倒好,该死的猪不吃土豆了。不仅不吃,看见土豆就厌恶,它把硕大的土豆含在嘴里,用牙咬碎,再吐出来。土豆只要去皮见风,一会就变红,到处都是红鲜鲜的土豆渣。

三喜蹲在那些土豆渣跟前,脖颈低垂,眉头越蹙越紧,褶皱像枝蔓沿着眉眼攀爬,黝黑的脸膛拧成烂抹布。背后,不时有土豆从高高的土豆堆滑下来,滚到不易发现的角落,听天由命。

闺女心疼,走过去劝:“爸,别上火。”闺女忍不住,声音带上了哭腔。

三喜朝闺女摆摆手,闺女抹着眼泪去干活,惹得女人眼圈也红了。

三喜喃喃自语:“它们心里淌血了呀!”

一阵冷风吹过,大量草叶的碎屑沾在土豆渣上,土豆更不像土豆,像一堆牛粪渣。三喜直起腰,慢慢向王山家走去,边走边大声说:“拉粉,拉粉!”

在马兰店,三喜会修拖拉机。谁家拖拉机有点小毛病,三喜是不上门去看的,给那人讲明白该怎么收拾。只有遇到疑难杂症,三喜才登门修理,没有他修不好的。三喜决定自己做个拉粉机器,把这些土豆拉成淀粉,晒干以后,不担心受冻腐烂,放十年八年不成问题。淀粉可以炒菜勾芡,做拉皮,做片汤,做粉条,包粉面包子,怎么吃都好吃。三喜找王山商量,是因为王山家仓房大,适合做粉坊。王山很高兴,大咧咧地说:“行,咋整都行!”

决定了合伙拉粉,两家的女人搬着手指计算一斤土豆出多少粉,一斤淀粉多少钱,算来算去不大算得明白。不过,总算解了燃眉之急。否则,眼见天越来越冷,这么大一堆土豆,根本过不了冬。她们还是很激动。王山媳妇腆起肥胖的肚子夸赞三喜脑袋就是好使,那老不着调的王山该学学才是。

需要做的事情太多,三喜把两家所有能用上的东西都翻出来,铁皮,钉子,木棒,纱网,废车胎……村里许多人来看热闹,有人贡献出自家的皮管塑料管之类的,希望三喜的粉坊能够早点开工。他们看到三喜钻研的样子很是羡慕,那么小的脑袋到底装了多少门道呢!三喜却是臭脾气,时常为在厚铁皮上凿歪一个眼生气。那是整个设备非常重要的部分,正面凿眼,反面用,那些凸起的尖角铁可以把土豆磨碎。三喜一生气就骂人,不管身边站着谁,被没来由地骂上一顿,倒也不生气。经常被骂的是王山,王山只是嘿嘿笑,王山媳妇争理,如是往日,三喜火爆脾气上来早就甩手不干了。王山媳妇一根柴禾都要计较,三喜望着满院子土豆,担心她搅合,就瞪着眼睛忍了。

人们似乎忽视冬天的威猛,寒流猝不及防到来,席卷了角角落落,几场雪过后,河水封冻,野地苍茫,天地一片肃穆。看热闹的人们忙着回家搭炉子,烧火墙,三喜和王山两家人更忙不过来了。

坚决不能让土豆受冻,只能再一筐筐折腾到屋里,东屋西屋加上灶屋三间房,处处是土豆,上炕睡觉也要从土豆堆上爬过去。两家人一面忙着折腾土豆,一面忙着给粉坊搭炉子。粉坊空间大,一个炉子不够,搭了两个大炉子。两个炉子同时生火,三喜的半成品机器才能实验运转。不然,不是水管结冰就是皮带打滑,手僵脚硬,手上如果有水,摸到哪块冰铁,立即被粘掉层皮。几天下去,柴垛一天比一天瘪,柴油一壶接一壶往拖拉机油箱里倒,王山媳妇渐渐算明白细账,不干了。

“消耗这么大,还不如三分钱卖了,不成不成!”王山媳妇把和王山一样硕大的身躯挡在仓房门口。她趁着王山不在家,把三喜起早贪黑好不容易做好的漏斗踢坏了。这是最后一个部件,三喜已经做好了粉碎桶、筛网、滤网、滑轮……三喜累得头昏眼花,嘴唇起了燎泡,手上处处是新伤旧疤。女人看了心疼,即使明白账是那么个账,也不忍心阻止。她小声劝慰王山媳妇,生怕三喜牛脾气上来,为这不值钱的土豆,闹得两家不愉快,以后日子还长。

三喜却没理会王山媳妇,他看一眼被踢坏的漏斗,点上一支烟,慢悠悠踱步去了场院。他感到头有些疼。三喜突然好起来的脾气使女人吃惊,女人生怕三喜憋出病来,让王山媳妇再好好想想,粉坊马上开工了,现在停下来,土豆受不住,更划不来。王山媳妇就搬起指头,两个女人坐在火炉旁一笔一笔算账。

场院还有些屋子没装完的土豆,三喜推开浮雪,手从几层棉被里探进去摸出一个土豆,发现没受冻,心里踏实了些。他站在场院默默抽烟。他已很久没这样好好抽上一根烟了。有辆东风车开过来,他想,是来收玉米的吧。不曾想,东风车是来收土豆的,八分钱一斤。车里的人朝他大喊:“最后一个机会,再不来了,该卖就卖了吧,八分呢!”他心里升起一簇簇火苗,想狠狠骂一通,再冲过去用土豆塞住那个人的嘴,让那人再也没法叭叭叭地叫。可他浑身一点力气没有,头沉得抬不起来,嗓子也疼得要命。他想走开,眼不见听不着心里会好受些。转身回屋的时候,他看见两个女人从屋子冲出来,冷汗突然冒出来渗透了脊背。她们很可能张罗着把土豆卖掉,别说八分,就是五分她们也很可能卖掉!他倚在房檐下,浑身酸疼,骨节像要断了。他扶着窗台,仰头望天,心里一声声祈求。争一口气吧,不能卖,不能卖!

两个女人一胖一瘦,她们很快冲到汽车跟前,王山媳妇双手叉腰,把所有怨气都撒在收土豆的人身上。她们把车里的人狠狠骂了一顿。她们用她们的方式把东风汽车赶跑了。谁知道她们怎么就想通了,可能又算明白了哪笔糊涂账!三喜咧嘴嘶哑地笑笑,寒冷使他不停哆嗦,他想去热炕头上躺躺,实在太累了。走到屋门口,爬上土豆堆,怎么也爬不动,他把手搭在炕沿,躺在土豆上睡着了。

女人回来时,发现三喜的嘴唇紫红,一摸额头,烫得吓人。吃药打针输液,几天不见好转。三喜就拖着病歪歪的身体重新做漏斗,王山媳妇殷勤地忙前跑后,埋怨自己脑袋臭,捣了乱。三喜的脖子看起来更长了,一张小脸瘦得巴掌大,人们都说三喜是被土豆累成这样的,为了这些不值钱的土豆,争那口气到底值不值,真是干活不要命了!

进入隆冬,两家人的粉坊终于正式开工。王山家仓房里的早晨,热气和太阳一起升起,车底的篝火烤化了四轮车冰冻的油箱,三喜和王山用粗绳拽摇把,噗通噗通摇响了发动机,院子就热闹起来。闺女和几个孩子一筐筐装土豆,王山洗土豆,三喜看机器。两个女人有些激动,这抓一把那摸一把,找不到干活的主心骨。发动机的皮带连接轴承滑轮,带动粉碎桶,绞碎的土豆末沿着来回抖动的筛网,被流水把淀粉带到滤网,过滤后的水淀粉最终流到缸里,沉淀不了多久,舀出表面的清水,剩下的淀粉装进纱布袋子,慢慢沥干。机器看起来简单而简陋,像瘦骨嶙峋的灰螳螂伸展着的不灵活的腿脚。人们就有些怀疑,这能磨出粉来?

在凛冽的空气中,王山家的仓房不时端出一盆盆比雪耀眼的淀粉,在阳光的照射下,发出的光芒照亮了整个马兰店。场院的土豆便有了神采,它们身上的麻点变得神秘而有魅力。看热闹的人们撇向仓房的眼神也有了内容,他们觉得三喜做的拉粉机真不是那样简单的。

三喜让女人把沥干的淀粉摊在炕上,他梗着脖子说:“让土豆自己瞅瞅,谁能赶上它们白,它们一点也不贱!”

有人打听到淀粉价格,比平时低得多。他们把这消息告诉三喜,三喜又是一梗脖子:“管它啥价,没打算卖,争一口气,看看吧,它不会烂了!”

王山家的仓房从早晨开始,两台四轮车轮番上阵,深夜才停。每当夜归于寂静,离王山家近的人们就想象着白花花的淀粉从仓房流淌出来的情景。那些粉铺天盖地,连同天上的星月,把马兰店的夜照得通亮。三喜有骨气,真是给土豆争了口气。人们夸赞三喜的时候,女人就心疼地朝三喜努努嘴。

“都成啥模样了!”

节气到大寒,一年中最冷的时候,空气仿佛结成寒冰,风吹在脸上,像被谁狠狠扇着巴掌。天和地承受不住,时不时抖两下,星星就越来越少,地裂子越来越多,蛇一样曲曲折折,不知爬向哪个墙缝。三喜和王山的额头随时冒着热气,大半个棉裤腿被淋来洒去的水浸湿冻得硬邦邦的,一走路咔嚓咔嚓响,好像腿上挂着锋利的刀叉。有时,他们在腿上缠一圈塑料布,到外面弄弄机器的功夫,塑料布冻脆,走几步便成了参差不齐的碎片。三喜和王山一走路,稀里哗啦响成一片。

“看吧,像俩要饭的!”女人无奈地摇头。

直到大寒那天夜里,两家的土豆终于全部拉完,算算足有半月时间。下一个天黑,机器和热气不会再在院子里闹腾了。三喜和王山换了身干净衣裳,他们要好好喝上一杯。王山早早哼起了歌。女人张罗炒几个好菜,王山正高兴,三喜慌忙阻拦了。

“土豆丝,拉皮,片汤,粉面包子。”三喜说。

从拉出粉那天开始,两家人就吃这些,吃得大人孩子看见这些直反胃。女人商量吃点好的,三喜却上来脾气了。

“就吃这个!”三喜吼的时候,梗起的细脖子变成了粗脖子。

“今天是大寒,得吃些肉呢,杀我家的鸡!”王山媳妇笑吟吟地说。

听说是大寒,三喜点头同意了。赶上节气,饭桌上怎么也得热闹热闹。

徐喆 书法

屋外风吹得紧,不知掠着哪根电线或柴棒,呜呜叫得很是凄惨。三喜家的门缝里飘出炖鸡肉的香气,被风趁着夜色舔得一干二净。三喜和王山两家人坐在三喜家炕上,饭菜摆好后,三喜和王山面前各放着一碗热气腾腾的鸡肉。三喜的舌下渗出一股股涎水,他端起酒杯和王山碰了一下,两人一口干了。王山咂巴着嘴,嘿嘿笑。鸡肉的香味一股股冲进三喜的鼻子,三喜拾起筷子准备夹住一块鸡肉往嘴里送,送到嘴边又放下了。他随手抓起一个晶莹剔透的粉面包子吃起来,嚼了半天,伸伸脖子,硬咽下去,噎得直捋胸口。之后,他又抓起一个包子,并喊女人盛一碗片汤来。女人极不情愿,见三喜瞪眼,就把一碗片汤嗔怨着撂下。王山媳妇一个劲问:“那东西就那么好吃?”大咧咧的王山终于心细了一回,他发现三喜吃的是一口气不是包子,就也拾起很有嚼头的粉面包子,和三喜一边碰杯一边啃咬。他们慢慢吃着,吃了一肚子粉面子,到半夜,肚子实在胀得吃不下,两碗喷香的鸡肉一口没动。

整个夜晚,三喜没睡踏实,迷迷糊糊感觉肚里装满冻成铁疙瘩的土豆,冰块一样冷硬的土豆冒着寒气,把胃连同心压得无比疼痛,冷得抽搐。他就使劲裹紧被子。偶尔突然醒来,他听见屋外咯嘣作响,大寒就是大寒,更强的寒流正凶猛地入侵大地,要把整个马兰店冻透。

寒冷凝固了太阳的光芒,好像一张周边参差不齐的剪纸贴在半空,失去了往日的灵动,使大寒之后的这个上午变得模糊不清,物体失去了自己的影子。一辆东风汽车驶进马兰店,停在三喜家大门口,没有影子,只有哐当哐当机械的声音。昨夜实在太冷,一股冷气侵入三喜的身体,一会钻到胃里,一会拱到肠子里,想打嗝打不上来,想放屁也放不出来,就在里面搅合,乱蹿一气。三喜痛得直不起腰,揉搓着胸口来到屋外,冷风差点把他单薄的身子掀翻。他想再去看看仓房的淀粉,整个夜晚,他都感觉他的仓房因为淀粉而亮如白昼。他哈着腰偏偏倒到往仓房挪步,听见有一个分不清男女的声音在不远处说话。那人说自己是一路打听来的,只有马兰店种的土豆没有污染,其它村的土豆不仅上了大量化肥,而且土地周边尽是垃圾场。那些在垃圾场里泡大的土豆长得奇形怪状,想起就叫人恶心,更别说吃。人群的眼睛是雪亮的,他们一眼就能看出是不是垃圾场长出来的土豆。现在市面需要大量绿色无污染土豆,马兰店只剩叫三喜和王山的人家还有这样的土豆。价格绝对到位,六毛五!

“多少?”三喜听见女人尖叫。

“六毛五!”

“到底多少?”女人哭喊着。

“六毛五啊!”

三喜正拉开仓房门,听清那是男人高亢的声音,就回头看。没看见人,只看了满眼空荡荡的场院。手冻僵了,好不容易把门整个打开,一股冷风吹来,把屋里白得发青的淀粉卷起,扬得四处飞旋,迷住了三喜的眼睛。终于,三喜承受不住胃里那股大寒夜入侵的冷气袭击,痛得全身痉挛,寒战阵阵,冷得彻头彻尾。

◎格尼,女,本名郭金梅,生于内蒙,现居四川。曾在《山花》《草原》《滇池》《芳草》《飞天》《广州文艺》《江南》等刊发表中短篇小说20余万字。鲁迅文学院首届西南六省区大理班学员,鲁迅文学院第十八届高研班学员,巴金文学院签约创作员。