关于中国国家创新体系建设的思考

2015-09-15杨东德

杨东德

关于中国国家创新体系建设的思考

杨东德

国家创新体系建设关系到我国能否实施创新驱动发展战略,能否实现经济发展模式转型。世界上创新型国家都有一个符合本国国情的国家创新体系。建设符合我国国情的国家创新体系已经时不我待。我国国家创新体系建设的现状包括:促进创新的政策法律体系正在形成、创新投入步入稳定增长的健康发展轨道、我国科技创新能力持续增强、与国际先进水平的差距正在迅速缩小和产学研合作的技术创新体系正在逐渐形成。而我国国家创新体系建设目前存在着创新政策缺乏全局性和权威性、整体创新能力不强、缺乏鼓励创新的文化环境和知识产权保护力度不够等问题,因此,要加强顶层设计和战略规划,改善科技管理体制,加强知识产权保护力度。国家创新体系需要创新文化的支持,文化是创新精神的来源,是创新思想的来源,“独立之精神,自由之思想”是创新文化的基本保障。

国家创新体系;科技创新;创新驱动;技术创新

早在2006年,国务院颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲(2006—2020年)》中就明确提出深化科技体制改革的目标是推进和完善国家创新体系建设。2012年7月7日,胡锦涛在全国科技创新大会上再次指出,“到2020年,我们要达到的目标是:基本建成适应社会主义市场经济体制、符合科技发展规律的中国特色国家创新体系。”[1]2012 年9月23日,中共中央、国务院印发了《关于深化科技体制改革,加快国家创新体系建设的意见》。十八大报告再次指出:“深化科技体制改革,推动科技和经济紧密结合,加快建设国家创新体系,着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。”[2]2014年6月9日,习近平在两院院士大会上强调,“实施创新驱动发展战略是一个系统工程。要深化科技体制改革,破除一切制约科技创新的思想障碍和制度藩篱”,“加快建立健全国家创新体系,让一切创新源泉充分涌流。要着力加快制定创新驱动发展战略的顶层设计,改革国家科技创新战略规划和资源配置体制机制,深化产学研合作,加强科技创新统筹协调,加快建立健全各主体、各方面、各环节有机互动、协同高效的国家创新体系。”[3]

世界上发达国家都把建设和完善国家创新体系作为重要任务。2006年2月2日,美国总统小布什签署了《美国竞争力计划:在创新中领导世界》法案,提出把创新作为提升国家竞争力、领导世界的根本源泉。2009年9月,美国总统执行办公室、国家经济委员会和科技政策办公室联合发布了《美国创新战略:推动可持续增长和高质量就业》。为此战略,美国总统奥巴马在2009年8月5日专门发表了演讲,他在演讲中说到:“美国在20世纪领导世界经济,是因为我们领导世界的创新。”[4]美国的创新体系是一个主要由企业、大学、联邦科研机构、非营利性科研机构、各级政府以及中介服务机构等构成的高度成熟的“官产学研”互动网络,为美国领导世界创新奠定了坚实的基础。[5]日本和韩国分别在20世纪70年代和80年代建立了自己的国家创新体系,在日韩的经济快速发展中起到了不可磨灭的作用。

由于种种原因,我国目前尚未建立起具有中国特色、符合我国国情的国家创新体系,严重地制约了我国自主创新能力,要达到中央提出的在2020年前把我国建设成创新型国家的战略目标,我们必须加强国家创新体系的研究,尽早建立起具有中国特色的国家创新体系。

一、我国国家创新体系建设的现状

随着“建设创新型国家”战略的推进,我国国家创新体系建设取得了显著进步。具体表现在以下几个方面:

(一)促进创新的政策法律体系正在形成

我国相继制定颁布了《科技进步法》《专利法》《著作权法》《商标法》《技术合同法》《促进科技成果转化法》等一系列政策法规,其中2008年7月1日正式施行新修订的《科技进步法》为全社会科技创新工作提供了法律依据和制度保障。2006年全国科技大会后,国务院发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020)》,科技部、发改委等部门单独或联合制定了110多项配套科技创新政策,[6]有利于科技创新的政策法律体系正在形成。

(二)创新投入步入稳定增长的健康发展轨道

首先,研究与开发(R&D)投入稳步增长。2014 年10月23日,国家统计局、科学技术部、财政部联合发布的《2013年全国科技经费投入公报》显示,2013年全国共投入R&D经费11846.6亿元,同比增长15%;R&D经费投入强度首次突破2%。2015 年2月26日国家统计局网站公布的《2014年国民经济和社会发展统计公报》显示,2014年全国共投入R&D经费13312亿元,同比增长12.4%,R&D经费投入强度达2.09%。R&D经费从2004年1966亿到2014年13312亿元,十年间增长了6.77倍。

其次,我国科技人才特别是青年科技人才队伍不断成长。2011年我国科技人员2300万人,总量居世界第一位,全国R&D人员从2004年的115.3万人年增加2013年的353.3万人年,增长了3.06倍。

(三)我国科技创新能力持续增强,与国际先进水平的差距正在迅速缩小

中国科学技术信息研究所2014年9月26日发布的中国科技论文统计结果显示,2004年初至2014 年9月,我国共发表国际论文136.98万篇,排在世界第2位,比2013年统计时增加了19.8%,位次保持不变;论文共被引用1037.01万次,排在世界第4位,位次比2013年提升1位。增长的速度显著超过其他国家。我国平均每篇论文被引用7.57次,比上年度统计时的6.92次提高了9.4%。世界平均值为11.05次/篇,比上年度统计时的10.69次提高了3.4%。我国平均每篇论文被引用次数虽然与世界平均值还有不小差距,但提升速度快于世界平均值的增速。

2013年全年受理境内外专利申请237.7万件,其中境内申请221.0万件,占93.0%。受理境内外发明专利申请82.5万件,其中境内申请69.3万件,占84.0%。全年授予专利权131.3万件,其中境内授权121.0万件,占92.2%。授予发明专利权20.8万件,其中境内授权13.8万件,占66.6%。截至年底,有效专利419.5万件,其中境内有效专利352.5万件,占84.0%;有效发明专利103.4万件,其中境内有效发明专利54.5万件,占52.7%。[7]技术含量最高的发明专利授予量快速增长,从2004年的1.8万件增长到2013年的20.8万件,增长了1155%。

(四)产学研合作的技术创新体系正在逐渐形成

首先,企业正在逐渐成为技术创新的主体。通过实施“技术创新引导工程”、改革科技计划管理以及支持企业加强创新基地建设等,引导和支持创新要素向企业集聚,培育了一批创新型企业,建设了若干个产学研合作的技术创新战略联盟,企业逐渐成为了技术创新的主体。一是企业已经成为R&D经费投入和使用方面的主体,《2013年全国科技经费投入公报》显示,2013年我国各类企业R&D经费9075.8亿元,比上年增长15.7%,占全国R&D经费总量的比重达76.6%,比上年提高0.4个百分点;二是企业逐步成为R&D的主体。2009年,企业R&D人员数量占全国的71.9%;2013年我国规模以上工业企业共拥有科技机构5.2万个,比上年增加0.6万个;三是在创新产出方面,企业逐渐成为主体,2009年,企业占全国专利授权量的61.5%,2013年,我国规模以上工业企业发明专利申请受理量为21.9万件,比上年增长24.2%;四是企业已经成为了技术创新的受益主体和风险承担主体。

其次,科研机构、高等院校在国家创新体系中的作用进一步增强。科研院所改革取得突破性进展,机构活力和创新能力明显增强。全国共有1300多家开发类院所转为或进入企业,从体制上解决了大批应用开发类院所长期游离于企业之外的问题,基本建立起科技型企业的运行机制。通过实施知识创新工程,中国科学院对科研力量布局进行了战略调整,加强了在基础研究、战略高技术研究和可持续发展相关研究方面的力量。高水平研究型大学建设初见成效,创新人才培养质量不断提高,科学研究能力大幅提升。科研机构和高等院校在人才培养、科学研究以及为企业服务等方面开展了多种形式的联合与协作。

再次,科技中介服务能力不断增强。科技中介机构蓬勃发展,技术贸易机构、创业服务中心、生产力促进中心、企业孵化器、创新驿站等各类科技中介机构已近7万个,其中常设技术市场330多个,技术贸易机构3200多家,各类科技企业孵化器500多家,生产力促进中心1300多家,国家大学科技园62个。技术服务和技术咨询合同的数量大幅度提高,质量进一步提升,为推进产学研合作、加速科技成果向现实生产力转化发挥了重要作用。技术市场初步形成,技术合同成为技术转移和产学研合作的重要法律形式,全国经统计的技术合同成交额从1985年23亿元增长到2013年的7469亿元,[8]增长了324.7%。

二、我国国家创新体系建设中存在的问题及原因

我国国家创新体系建设尽管取得了很多成就,但还存在着一些不足。

(一)创新政策缺乏全局性和权威性

虽然我国创新政策很多,基本涵盖了创新需求、创新环境和创新供给三个政策层面,但是缺乏顶层战略性设计和规划,制定科技创新政策的国家部门就有40家左右,政出多门,缺乏统一性和协调性,科技创新战略层面政策不足。同时,我国的科技创新政策法律层级普遍不高,多数科技创新政策是以政府部门的通知、意见、办法等形式下发的,据统计,这3者所占的比重分别为51%、22%、13%,以法律形式下发的仅占4%。[9]如此,导致现有的科技创新政策缺乏权威性,执行力度和持续性也难以得到保障。

(二)我国目前整体创新能力不强

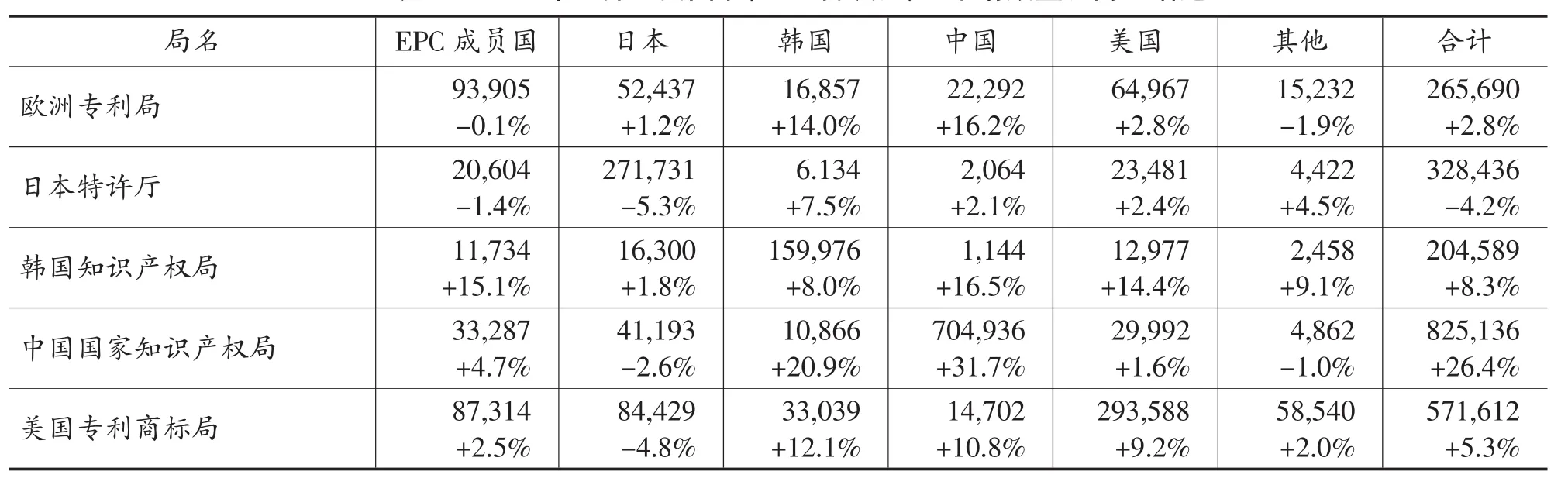

首先,我国创新投入与创新产出不相匹配。20世纪末制约我国创新能力的主要因素是创新投入不足,21世纪以来,尤其是2006年全国科技大会确立了建设创新型国家的战略目标以后,伴随着创新投入的不断增长,创新投入已不再是制约我国创新能力的主要因素。目前,我国已经是创新科技人才投入第一大国,研发资金投入第二大国。①据美国国家科学委员会发布的报告《2012科学与工程指标》显示,2011年中国已经成为仅次于美国的全球第二大研发(R&D)支出国。但是,我国的创新产出却很低。2009年4月,英国的经济学人信息部(Economist Intelligence Unit)发布了《全球最具创新力国家最新排名》(A new ranking of the world’s most innovative countries),中国2002~2006年时间段处于第59位,2004~2008年时间段处于第54位。按照欧盟《创新联盟记分牌》(Innovative Union Scoreboard)指标分析,2006~2010年,中国的创新能力与美国、日本和欧盟相比尚有较大的差距,而且短时间内这种差距并没有迅速缩小的趋势,即使与“金砖四国”相比,中国的创新能力也处于劣势,与印度和巴西比较接近,与俄罗斯相比差距较大。[9]据国家知识产权局公布的世界5大知识产权局②全球最大的五个知识产权局(IP5)包括欧洲专利局(EPO)、日本特许厅(JPO)、韩国知识产权局(KIPO)、中国国家知识产权局(SIPO)和美国专利商标局(USPTO)。2013年发明专利申请数量可知,我国在世界上发明专利申请数量仍有较大差距,如表1所示。

表1 2013年世界主要国家在5局发明专利申请数量及同比增速

其次,企业创新能力尤其是自主创新能力不强。总体上看,我国企业原始技术创新和引进技术消化吸收再创新的能力仍比较薄弱,创新产出较低。直到2013年,国家科技进步奖中企业作为牵头单位完成的项目仍然只占35.8%,而且越是级别高的奖项,企业牵头的越少。在专利方面,企业申请的专利以实用新型和外观设计为主,真正体现创新能力的发明专利占比仅为15%。同时,企业之间科技资源低水平重复严重,同一课题,重复立项,重复投资。在基础性研究、行业共性技术研发方面,企业间没有广泛建立和形成技术创新的战略联盟或协作关系。另外,尽管企业研发人员很多,但是缺乏高层次的科技人才,缺乏具有创新思维和创新能力的领军人物,也缺乏创新能力强的研发团队。企业的研发行为还存在一个致命的缺陷,就是短期化倾向,只追求能够短期内见到利润的项目,对于决定企业今后技术能力的研发项目则很少有兴趣。

(三)缺乏鼓励创新的文化、制度环境

文化是创新思想的源泉,是创新精神的源泉。一个社会只有形成创新文化,才能够形成创新大规模涌现的局面,也才能够形成依靠创新驱动社会经济文化发展。FormBoronat(1992)认为:创新文化是以一种初始方式在某一特定时期为满足创新思想数量最大化的需要而培养的一种行为方式。影响创新文化形成的最重要因素:一是大的社会文化背景;二是制度。[10]由于这两个因素的不同,造就不同国家创新文化的不同,从而,也决定了他们各自创新能力的不同。日本学者森古正规认为,每个国家的科技创新都是该国文化的产物。[11]美国的移民文化包容性很强,鼓励个体主义和独创精神,崇尚冒险并容忍失败,造就了美国是世界上原始性创新最多的国家。我国目前的文化、制度环境还不利于创新,具体表现在以下几个方面:

首先,我国“官本位”的观念制约了创新文化的形成。科技创新不是按照科技发展规律管理,而是按照行政化管理,科技创新立项不是找市场、找科技前沿,而是找领导、找关系,学术权威们不是忙于做学术研究,而是忙于跑项目、做评审,项目一旦立项,就会被层层转包。在这种模式下,教授变成了老板,课题组长成了“包工头”。科研项目立项环节中存在各种利益关系,甚至有的地方出现了专门帮助申请课题的“皮包公司”。[12]“官本位”观念还体现在高校和科研机构的行政化,高校和科研机构都有不同的行政级别,导致官员办学,学术研究方向、科技人员的升迁待遇等等,都由官员说了算。科研人员只能按照官员的意志行事,他们的人生目标不再是科技创新,而是觅得一官半职。笔者认为,官员办学是导致“钱学森之问”的根本原因。“独立之精神,自由之思想”是创新文化的基本保障,长官意志的“官本位”必然阻碍创新文化的形成。

其次,我国大的社会文化背景喜欢从众,不敢冒险。创新意味着少数(周鸿祎,2012),创新要独树一帜,要特立独行,甚至要惊世骇俗,要忍得住寂寞和孤独。我国传统文化具有“从众心理”的深深烙印,从众的结果就是模仿盛行,创新罕见。同时,创新本身是一种冒险行为,是“创造性毁灭”(creative destruction)(熊彼特,1912),是对现有对象(产品、工艺、市场、产业、组织、制度、体制等)的一种颠覆。因此,创新必然要面对巨大的社会阻力和各种挑战,必然要面对几率很大的失败危险,没有冒险精神是难以面对这一切的。我国经历了几千年的农业社会,小农意识深深地渗入到了我们文化中,小富即满,小成即安,易于满足,鲜有进取,甘于守成,乏于开拓,安于现状,害怕变革,固守安逸,不敢冒险。

再次,我国大的社会文化背景缺乏包容,不能包容不同的学术观点,尤其不能包容创新失败者。严复在对“中学”和“西学”进行对比时指出:中国最重三纲,而西人首明平等。其于为学也,中国夸多识,而西人尊新知。我国传统文化崇拜古人、崇拜权威。在学术上就形成了以一元化的真理观和价值观为基础的学术专制和学术霸权,有些人容不得不同学术观点、不同学术流派,形成了“成者为王败者为寇”的强权思维,对创新成功者锦上添花,对创新失败者落井下石。

最后,我国的科技管理制度不利于创新。由于“官本位”观念的渗透,我国科技管理制度难免过于行政化,而缺乏学术化。科研管理工作不是围绕着科研工作本身,而是围绕着科研管理机构。所制订的科研管理办法不是从有利于科研工作、有利于科研人员出发,而是从有利于管理、有利于管理者的角度出发。科研人员的时间和精力大量浪费在科研项目申报、阶段检查、经费审查和项目验收上。有科研人员统计其一年的时间分配:1/3的时间写项目申请,1/3的时间跑项目,1/3的时间做项目。在一定程度上而言,我国的科研管理制度只允许成功,不允许失败,严重地打击了创新者的积极性。

(四)知识产权保护力度不够

知识产权保护力度不够已经成为影响我国企业自主创新积极性的重要原因之一。知识产权保护存在的问题主要表现在以下几个方面:

首先,我国由于长期缺乏产权观念,知识产权保护意识普遍淡薄:一是对侵犯别人知识产权而对自己带来危害的意识淡薄;二是对自己知识产权申请专利保护的意识淡薄。从而,导致目前我国企业侵犯知识产权和被侵犯同时存在的现象。

其次,在知识产权实践中,知识产权保护缺乏可操作性的具体措施,另外,伴随着科学技术的高速发展,对知识产权侵权行为的界定也存在着司法认定方面的困难,从而,导致对知识产权侵权行为的打击力度不够,知识产权侵权行为不断。2008年曾被媒体称为中国山寨年,从山寨手机到山寨品牌,从山寨影星到山寨晚会,山寨现象无处不在,尽管不是所有的山寨都侵犯知识产权,但中国社会普遍存在的山寨现象,极大地败坏了我国的国际形象。同时,只会模仿、缺乏创新的山寨也败坏了创新的文化环境,一味地模仿和山寨只能永远地跟随别人,不可能成为创新的领跑者,也不可能实施自主创新。

通过抓取主流招聘网站的招聘信息,以海量数据为基础开展,设计紧缺度指标进行研究。传统研究方法一般采用问卷调查、企业访谈的方式。相比于传统方法,基于大数据的研究方法能够解决传统方法的数据获取难、数据质量差的痛点。采用大数据的方法使用计算机程序实现自动数据采集,获取的数据量巨大,而且数据多是现实中企业的真实需求,可信度高。

最后,企业缺乏知识产权人才。知识产权并不仅仅需要法律知识,知识产权专业性很强,不同行业由于所涉及的专业技术不同,对知识产权人才专业知识的要求也不同。尤其高科技产业,围绕专利保护的核心技术等保护点,不是专业人士很难搞懂。专利申请中,如何去申请国内、国际专利,如何设置专利保护点,如何设置围绕专利核心技术的周边保护壁垒,这都需要既具有深厚的法律知识,同时又具有深厚的专业技术知识的人才。这种复合型人才比较缺乏,导致我国企业普遍没有制订知识产权战略,很多企业有核心技术却没有专利,有国内专利,却没有国际专利。从而造成在经济全球化的今天,我国企业在知识产权保护上,经常处于被动挨打的局面。

三、对我国国家创新体系建设的几点思考

(一)加强国家创新体系的顶层设计和战略规划

国家创新体系本质上是一种制度安排,是围绕技术创新的完整链条而展开的一组制度设计。而技术创新是从一个理念的产生直到实现商业价值的全过程,既包括科学研究活动,也包括研究成果实现商业化的活动过程;既包括从事科研活动和从事生产经营活动的相关机构和人员,也包括各类中介、教育培训机构和有关政府部门等。涉及范围无论从广度还是深度,都必须站在国家的高度予以统筹规划、统一设计。尽早出台我国的国家创新战略,并明确地以法律的形式予以颁布。同时,在国家创新战略的指导下,优化、调整现有的国家创新体系。使我国的国家创新体系既能够结合我国的特色,适应我国经济、社会和科技发展水平,又能够遵循科技发展规律和经济发展规律,成为我国实施创新驱动战略的有力支撑。

(二)完善我国科技管理体制

首先,必须打破“官本位”,树立科技管理是为科学研究和产品开发服务的观念。科技管理一切工作的中心应该是围绕科研本身,而不是管理机构。科研管理要从科研出发,站在科研人员的角度设计管理制度,在项目立项、审批、检查和评审等各个环节以方便科研人员为出发点,让科研人员把时间和精力用在研究开发上,而不是疲于应付科研管理机构。

其次,要遵循科研规律,按照科研规律制订各种管理制度。科研是对未知结果的探索,是一种艰辛的高度脑力创造活动,必须严格按照科学规律办事,来不得半点虚假。科研管理制度的设计也必须符合科研发展的规律,在科研资金资助、科研项目检查和评审中,都要按照不同的科研类别,采取相应的科研管理办法,而不是一刀切。

再次,要发挥科研人员的主动性。一是在国家课题申报中,尽量缩减“申报项目指南”,把项目申报选题的自主权交给科研人员,让科研人员根据自己的特长和爱好结合市场去发现研究课题;二是增加科研人员的个人待遇,调动他们从事科研开发的积极性。科技创新已经是世界经济发展的火车头,各个国家对科技人才的争夺已经白热化。在这种大的背景下,大幅提高科研人员的待遇有利于吸引和稳定科技人才,有利于他们安心于科技创新。

(三)加强创新文化建设,改善创新环境

文化环境是影响一个国家创新能力最深层次的因素。创新文化的建设不是一朝一夕的事情,需要经过长期国民文化的塑造,这需要政府和社会各个方面长期的努力。

首先,在科研和教育机构中去行政化,破解“官本位”的现状。制度设计会影响人们的行为,并最终影响人们的文化。科研单位和教育机构中盛行的行政化制度设计,导致行政级别高于技术级别、教授地位不如处长的尴尬事实。唯有去行政化,才能改变科研人员“无心做学问,只求做官”的局面,也才能把人们的聪明才智集中到科技创新上来。

其次,鼓励在科学研究中“百花齐放,百家争鸣”的学术研究氛围。科学研究没有止境,学术探讨没有禁忌。创新就是要打破现有研究成果的束缚,甚至要打破公认的权威理论的束缚。没有“百花齐放,百家争鸣”的学术研究氛围,很难出现各种创新思维、各种创新成果涌现的局面。为此,在科技创新中要平等对待各种学术流派和学术观点。一是在科技立项环节,对非主流学者、非主流学术观点的项目不要一棍子打死,应平等对待;二是在学术舞台和媒体宣传上,要给非主流学者、非主流学术观点一席之地,打破主流学术观点、权威学者观点独霸的局面。

再次,在全社会树立“失败是成功之母”的观念。一是在社会舆论上尊重创新失败者,多宣传、多赞扬他们敢于创新的勇气;二是在科技管理制度设计中,鼓励科研失败的项目继续立项。科研有成功也有失败,爱迪生发明灯泡失败了一千多次,没有一千多次的失败,就不会有成功。因此,在科研管理制度上,要允许失败,要鼓励科研人员总结失败经验,支持他们从失败、甚至多次失败中站起来,并支持他们最终取得成功。

(四)适时加强知识产权保护力度

笔者认为,一个国家的知识产权保护力度,应该与经济和科技发展水平相适应。美国和日本的知识产权保护都走过了这样一条路。目前,我国经济总量已经是世界第二位,科技发展水平却没跟上,这与我国知识产权保护力度不够有很大的关系。在改革开放初期,我国采用了“以市场换技术”的发展思路,重技术引进、轻技术创新,企业主要以模仿创新为主,自主创新很少。伴随着我国经济和科技水平的提高,自主创新所占比重也越来越大,因此,适时地加强知识产权保护力度已经迫在眉睫。

首先,加强知识产权的宣传工作。通过媒体宣传,让全社会认识到知识产权保护的重要性,加强全民的知识产权意识,普及知识产权知识。

其次,加大对企业知识产权的引导和扶持。我国大量的中小微企业,由于缺乏知识产权方面的知识,很容易在知识产权上出现问题;一是不知不觉地侵害了他人的知识产权;二是自己的核心技术不知道申请专利保护;三是自己知识产权被侵犯,不知道如何维权,尤其面对国际市场时。为此,知识产权部门要主动走出去,到企业去为企业服务。同时,大力发展知识产权中介机构,通过中介机构市场化运作,加强企业知识产权保护工作。

再次,加快培育知识产权人才。知识产权人才是一种复合型人才,理想的知识产权人才应有一定的理工背景和扎实的法学基础,并掌握一定的工商管理和经济学知识的人才。因此,可以在大学设置第二学位,甚至第三、第四学位,鼓励学生跨学科选修专业课程。在研究生招生中,鼓励理工类的学生攻读法学、工商管理和经济学专业。

最后,要加大知识产权侵权行为的惩罚力度。知识产权侵权惩罚不力是目前我国存在的一个现实问题,这极大地损害了企业科技创新的积极性。加大知识产权侵权行为的惩罚力度,除了需要在立法上进行必要的修正外,还要加大执法力度。既要惩罚力度够强,又要惩罚速度够快,同时,还要减少企业知识产权维权的成本。让知识产权法真正起到保护企业知识产权,促进企业科技创新的作用。

四、结 语

国家创新体系本质上是一种制度安排,运行效率的高低取决于国家科技体制是否能促进创新,取决于内部的组织结构能否促进创新,取决于创新的各个环节能否协调一致地促进创新,因此,加强顶层设计、做好创新战略规划,是建设国家创新体系的前提。国家创新体系生存的土壤是文化,文化是创新思想的源泉,是创新精神的源泉。“独立之精神,自由之思想”是创新文化的基本保障,破除一切制约科技创新的思想障碍和制度藩篱,才能让一切创新源泉充分涌流,也才能实现创新驱动的战略目标。

[1]胡锦涛.全国科技创新大会在京举行[N].人民日报2012-07-08(1).

[2]胡锦涛.坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进,为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2012.

[3]习近平.坚定不移创新创新再创新,加快创新型国家建设步伐[N].人民日报,2014-06-10(1).

[4]Executive Office of the President,National Economic Council,Office of Science and Technology Policy.A Strategy for American Innovation:Driving Towards Sustainable Growth and Quality Jobs[EB/OL].[2015-03-10].https://www.whitehouse.gov/ administration/eop/nec/StrategyforAmericanInnovation/.

[5]杨东德,滕兴华.美国国家创新体系及创新战略研究[J].北京行政学院学报,2012,(6).

[6]仲伟俊,蔡琦.科技政策分析框架研究[J].科技管理研究,2014,(22).

[7]国家统计局.2013年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201402/t20140224_51 4970.html,2014-02-24.

[8]国家统计局,科技部.中国科技统计年鉴2013[M].北京:中国统计出版社,2013.

[9]崔维军,郑伟.中国与主要创新经济体创新能力的国际比较:基于欧盟创新指数的分析[J].中国软科学,2012,(2).

[10]易显飞,李兆又,张扬.论技术创新的文化驱动[J].科技管理研究,2009,(7).

[11]李乃胜.关于深化科技体制改革的几点思考[N].中国科学报,2013-12-3(8).

[12]黄宁燕,王培德.实施创新驱动发展战略的制度设计思考[J].中国软科学,2013,(4).

[责任编辑:丁浩芮]

F124.3

A

1673-8616(2015)06-0015-06

2015-05-30

杨东德,北京行政学院工商管理教研部副教授(北京,100044)。