捏脊疗法对社区幼儿保健的作用*

2015-09-14李晖陈珮张伯英罗娟娟姜小清顾培红上海市徐汇区田林街道社区卫生服务中心上海200233

李晖 陈珮 张伯英 罗娟娟 姜小清 顾培红(上海市徐汇区田林街道社区卫生服务中心 上海 200233)

捏脊疗法对社区幼儿保健的作用*

李晖 陈珮 张伯英 罗娟娟 姜小清 顾培红

(上海市徐汇区田林街道社区卫生服务中心 上海 200233)

目的:研究捏脊疗法能否在社区幼儿保健模式中作为常规技术应用。方法:选取田林社区41例0~3月龄幼儿作为管理组,40例同年龄段幼儿作为对照组。对照组按照上海市幼儿保健管理模式进行常规管理,管理组在此基础上同时给予规范捏脊手法及健康指导。管理期间观察幼儿生长发育的一般情况,并观察幼儿在观察期内的发病情况及家长对该技术的接受和欢迎程度。结果:管理组幼儿身高、体重、头围、胸围、血红蛋白等指标与对照组比较差异均无统计学意义(P>0.05),但对于居家捏脊指导,家长持欢迎态度。结论:幼儿捏脊保健技术可以作为常规保健指导在幼儿家庭保健中应用。

康复 幼儿 保健模式 捏脊疗法

目前,幼儿的预防保健在社区卫生保健中占据重要位置,上海市徐汇区社区卫生保健的工作主要集中于幼儿体格检查和健康教育、疾病早发现、早诊治三方面[1],可应用于家庭保健的操作技术不多。针对我国社区婴幼儿发病率较高、家庭保健方法较少、隔代抚育造成幼儿保健缺乏主动性的现状,因而在社区需有能全面积极促进婴幼儿发育的家庭保健方法,从而实现预防关口前移,降低发病率。中医学中捏脊保健技术具有简便易学,适于居家应用,但其在幼儿保健中可否作为常规保健方法全面推广还缺乏研究支持,本研究初步研究捏脊疗法在婴幼儿中的应用,现将结果报告如下。

1 对象与方法

1.1研究对象

选择2012至2013年田林街道社区卫生服务中心健康体检婴儿81名,将2012年体检婴儿40名纳入对照组,其中男20名,女20名;2013年的41名纳入管理组,其中男25名,女16名。纳入标准为0~3月龄足月产健康婴儿,家人能准确理解捏脊操作方法,田林地区常住人口且为管理对象,可以坚持母乳喂养半年或以上。管理组与对照组出生时体质量分别为(3.27±0.19)kg/m2和(3.30±0.30)kg/m2,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2方法

对照组:按现有上海幼儿管理模式,定期了解儿童发病情况,按时填写上海市0~6岁儿童健康检查记录表、1周岁儿童发病情况表。管理组:除按现有常规工作外,发放捏脊操作指导手册,指导婴儿家属居家应用捏脊保健。同时跟踪指导,保证工作顺利实施。

捏脊疗法技术操作要点:以脊柱为中心分3条线,即左、右膀胱经线和中督脉线,先捏左膀胱经3次,次捏右膀胱经3次,再捏中督脉线3次,共计9次。为加强手法感应,通常在应用时每条线采用“捏三提一法”,即每条一般先捏脊1遍,从第2遍开始,每捏3次,向上提拿1次。婴儿取俯卧位,术者站立于婴儿左侧,双手拇指抵住腰骶部长强穴附近脊柱两侧皮肤,食、中二指指腹与拇指相对合力将皮肤捏起做翻转和捻捏递送动作,同时双手不断向头侧方向缓缓移动,自下而上提捏皮肤至大椎穴。其中从第3遍起,每向前移动3次,双手在水平方向呈90o角用力将皮肤向上抻拉抖动一下,以皮下椎节有响声为度,即“三捏一提法”,共行5~8遍。然后用双手拇指指腹按于脊柱两旁的膀胱经各腧穴自上而下按揉3遍。最后沿脊柱上下轻轻行擦法10~15次。

1.3观察指标

观察两组婴儿3、6、12个月时的发育情况,主要指标是身高、体质量、胸围、头围等发育指标,在6和12个月时检测血红蛋白。均按照上海市0~6岁儿童体格测量的项目和方法获取。记录婴儿6个月内和12个月内的患病情况,包括上呼吸道感染、感冒、腹泻、肺炎等。

1.4统计学分析

应用SPSS 15.0统计软件进行分析,符合正态分布的计量资料以(±s)表示,采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

管理组家长对婴幼儿的捏脊保健技术均表示欢迎和愿意接受,普遍反映该项技术提供了居家可操作的婴幼儿主动保健,有利于幼儿的生长发育。

2.1生长发育情况比较

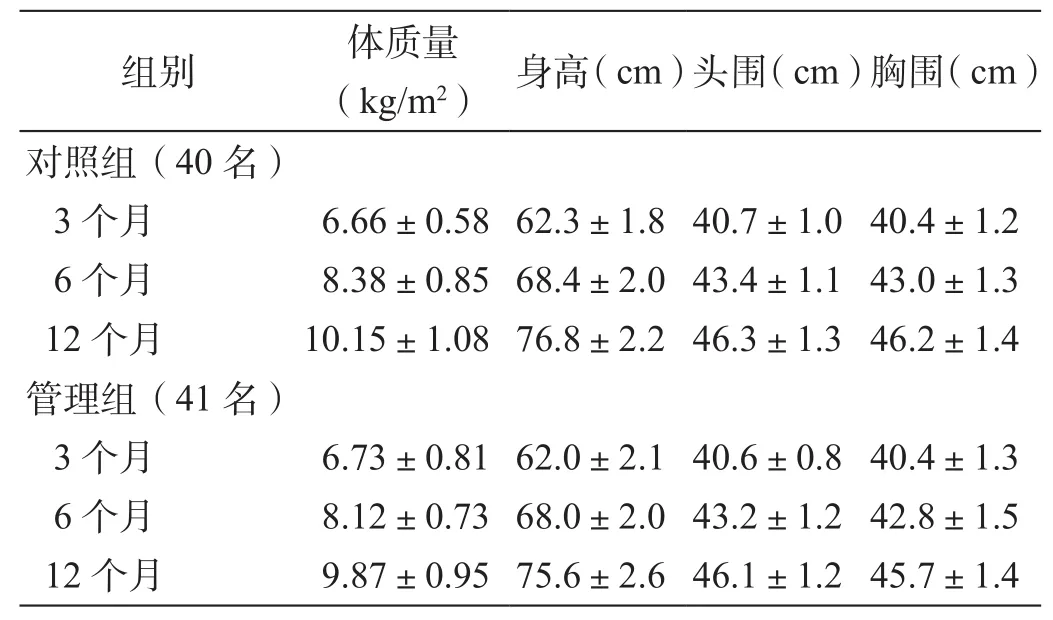

两组婴儿在3、6、12月时的身高、体质量、胸围、头围等发育指标见表1,差异均无统计学意义(P均>0.05)。管理组6个月和12个月时的血红蛋白为(118.0±13.4)g/L和(116.0±5.9)g/L,对照组分别为(121.0±7.8)g/L和(116.0±6.5)g/L,组间差异无统计学意义(P>0.05)。

表1 管理组和对照组幼儿不同月份的生长发育情况(±s)

表1 管理组和对照组幼儿不同月份的生长发育情况(±s)

组别体质量(kg/m2)身高(cm)头围(cm)胸围(cm)对照组(40名)3个月6.66±0.5862.3±1.840.7±1.040.4±1.2 6个月8.38±0.8568.4±2.043.4±1.143.0±1.3 12个月10.15±1.0876.8±2.246.3±1.346.2±1.4管理组(41名)3个月6.73±0.8162.0±2.140.6±0.840.4±1.3 6个月8.12±0.7368.0±2.043.2±1.242.8±1.5 12个月9.87±0.9575.6±2.646.1±1.245.7±1.4

2.2健康状况观察

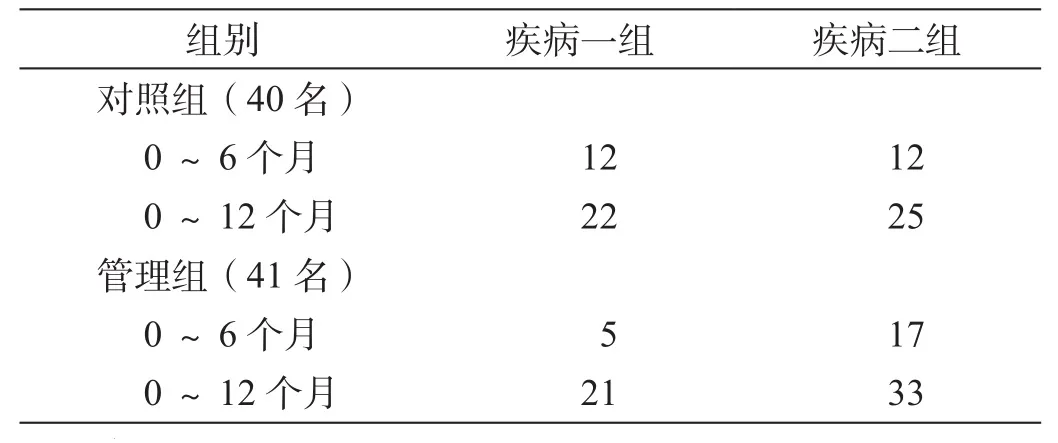

管理组6、12个月内分别患病22例次和54例次,对照组为24例次和47例次。0~6月管理组发病例数低于对照组,而0~12月管理组和对照组患病例数相似(表2)。

表2 两组观察期内患病情况(n)

3 讨论

有研究显示单纯通过阅读图书获取育儿知识,家长难免会断章取义,而通过亲属、朋友介绍获得的育儿知识往往是片面的,甚至是不科学的[2]。儿科疾病中感冒、呼吸道感染,消化不良,贫血等常见病占很大比例,家庭成员对幼儿普遍缺乏主动的居家保健方法,大多数幼儿尤其是行走期前后获得的保健仅体现在衣物和饮食上,相对消极。

捏脊疗法是我国应用多年的保健方法,最早见于魏晋时期的《肘后备急方·治卒腹痛方》,长期流传于民间,经过不断的充实、完善、改进,现已自成系统用于临床治疗,尤其是在儿科领域得到了广泛的应用,其在增强免疫力、积极治疗未病、改善营养不良、纠正小儿贫血、治疗腹泻中均有很好的应用[3]。也有报道指出,适当抚摸能较好促进婴幼儿的发育与健康成长[4]。现代医学也证实捏脊疗法能增强机体免疫功能,可以改善肺功能[5],增强厌食患者的食欲,对消化系统的运动、分泌和吸收功能都有不同程度的调整作用[6-9]。

本研究表明,家长普遍接受该项保健技术,且全程实施均未发现不良反应,安全性得到家长的认可。但管理组与对照组间的差异无统计学意义。在防病方面,0~6个月时,管理组常见病的发病情况似乎有减缓趋势,但无统计学意义。在12个月的观察期内,两组常见病发生情况差异不明显,主要原因可能为在12个月的观察期内,疾病影响因素众多,各家抚育方式水平不一,同时自身免疫方面衡量指标还没有很好的金指标,难以客观评价,而且不排除手法掌握的差异。

由于本研究为居家实施,需要医护和儿童家庭方面密切建立沟通才能更好的实现。由于考虑到幼儿年龄增大之后,配合程度会有所下降,给信息采集造成一定困难,所以本研究选择仅限于0~12月龄婴幼儿。由于本研究观察对象较少,有关捏脊疗法在社区家庭中的应用还有待进一步的研究。

[1] 李申生. 社区公共卫生工作规范[M]. 上海: 第二军医大学出版社, 2008: 184-199.

[2] 刘小芹, 周利锋, 杨婕, 等. 上海市徐汇区婴幼儿保健服务现状调查[J]. 上海妇幼保健, 2005, 20(5): 602-604.

[3] 许晓虹. 小儿捏脊疗法的机理及研究进展[J]. 中国民间疗法, 2010, 18(5): 73-74.

[4] 刘新杰, 魏红丽. 抚触与婴儿生长发育的临床观察[J]. 实用中西医结合临床, 2003, 3(1): 50.

[5] 桑长利. 捏脊疗法改善肺功能的初步观察[J]. 中医杂志, 1980, 5(11): 58.

[6] 曹静, 钱培德, 梁秋瑾. 按摩治疗对早产儿体重增长及血浆胃泌素、胰岛素、生长抑素水平的影响[J]. 中国实用儿科杂志, 2000, 15(1): 28-30.

[7] 彭云, 郑军. 捏脊疗法治疗小儿脾胃虚弱型(缺铁性)贫血的临床疗效分析[J]. 中国医药学报, 2004, 19(10): 636-637.

[8] 胡定政. 捏脊法治疗小儿厌食症的临床观察[J]. 按摩与导引, 2000, 16(5): 7-8.

[9] 王晓燕. 推拿配合点穴治疗小儿厌食症70例疗效观察[J].新中医, 2004, 36(6): 42-43.

Research in the evaluation of the role of the knead ridge therapy in the community child health care

LI Hui, CHEN Pei, ZHANG Boying, LUO Juanjuan, JIANG Xiaoqing, GU Peihong

(Tianlin Community Health Service Center of Xuhui District, Shanghai 200233, China)

ABSTRACT Objective: To study whether the knead ridge therapy could be applied as the conventional technology in the community child health care mode. Methods: In Tianlin Community 41 cases aged from 0 to 3 months old were selected as a management group and 40 cases as a control group. The conventional method of the Shanghai child health care management was given to the control group, and the knead ridge technique and health guidance were given to the management group on the basis of the conventional treatment. The child growth and development was observed during the period of the management, and their incidence and the parents’ acceptance and popularity of the technology were investigated: Results: The differences of the height, weight, head and chest circumferences, hemoglobin and other indicators of the children in the management group, compared with those in the control group, had no statistical significance (P>0.05). But the parents welcomed the knead ridge technology guidance at home. Conclusion: The knead ridge health care technology can be used as a conventional health care guidance applied at the home for the child health care, but the health internal mechanism still needs further study.

KEY WORDS rehabilitation; children; health care mode; knead ridge therapy

R174

A

1006-1533(2015)14-0060-03

上海市徐汇区医学科研项目(SHXH201237)

2015-03-10)