台湾“发展国际一流大学及顶尖研究中心计划”对大陆“985工程”的启示与借鉴

2015-09-10潘月明

潘月明

摘 要: 台湾地区从2005年起开始推行“发展国际一流大学及顶尖研究中心计划”,旨在通过对部分高校的经费资助,优先发展一批高水平大学向世界一流大学迈进,提高台湾地区高等教育的整体实力,提高台湾地区教育的国际竞争力。研究台湾地区“发展国际一流大学及顶尖研究中心计划”的得与失,对于完善大陆地区“985工程”有重要意义,可以为大陆地区高校“整并”与“法人化”等方面的改革提供新的视角。

关键词: “发展国际一流大学及顶尖研究中心计划” “985工程” 启示 借鉴

国际一流大学对提高国家竞争力、促进经济产值的研发及缓解就业压力等均有积极作用,同时可以带动国内整体高等教育水准的提升。随着经济全球化进程的不断深入,国际一流大学的渴望促使各国实施一系列项目、计划以迅速提高本国高等教育国际竞争力。为提高高等教育的国际竞争力,台湾地区计划实施“发展国际一流大学及顶尖研究中心计划”。与此同时,大陆地区为建设若干所世界一流国际知名大学实施“985工程”项目。因此,研究台湾地区“发展国际一流大学及顶尖研究中心计划”对完善大陆“985工程”项目具有积极的意义。

一、“发展国际一流大学及顶尖研究中心计划”的背景

1.高等教育资源迅速扩充,生源、就业问题突出。二十世纪五十年代至七十年代,是台湾高等教育高速发展的时期。台湾地区在1955年包括专科学校、独立学院与大学共计15所大专院校,到1975年迅速升为101所。到2010-2011年度,大专院校数量达到162所,学生人数达到1,343,603[1]。对于人口仅有2300万的台湾地区,高等教育资源的发展已经到了严重的“供大于求”的阶段,不仅导致了教育经费紧缩与资源的严重浪费,更随着“少子”现象的产生面临缺少生源的严峻问题。同时,高等教育入学率随着教育资源的扩充而不断提升,大学毕业生数量急速增,高等教育发展与就业市场需求失衡,教育性失业或学非所用的现象更突出。

2.高等教育重规模轻质量,难以跻身国际一流。二十世纪八十年代以后,台湾地区高等教育进入稳步调整、协调发展的阶段。这段时间高等学校的数量增长虽不多,规模却有较大扩充,在校生人数从29.94万人增长到57.66万人,增长1.93倍。研究所从176个增至397个,增长2.26倍;硕士生、博士生人数从4,501人增长到22,372人,增长4.97倍[2]。由于台湾地区高等教育仅关注教育资源量的增长而忽略质的提高,导致高等教育水平参差不齐,这与台湾高度发达的经济状况严重脱节,严重影响台湾高等教育在世界上的地位。

二、“发展国际一流大学及顶尖研究中心计划”的内容

“发展国际一流大学及顶尖研究中心计划”是台湾“教育部”计划5年拨款500亿新台币用以补助台湾地区重点大学成为世界一流教育与研究中心。整个计划共分成两个部分:一是“发展国际一流大学计划”,二是“顶尖研究中心计划”,在第二梯次进行中将“顶尖研究中心”更改为“重点领域研究”。国际一流大学计划的目的是选取台湾地区具有发展潜力的一至两所大学,参照国际一流大学相关的教研人才及设施的标准给予教学、研究资源的补助。“发展国际一流大学及顶尖研究中心计划”以竞争为运作机制,以绩效责任为审核机制,致力于通过机构的转型与跃升,使大学成为国际竞争中的推动力。

“发展国际一流大学及顶尖研究中心计划”采取公开申请,申请该计划的大学均需根据预期实现目标的具体内容撰写发展计划并由审议委员会审核。“国际一流大学或顶尖研究中心”的目标及具体评鉴指标由各校根据自身状况自行订定,再由审议委员会负责审核。在顶尖研究中心部分,审查以组织革新、人事计划、学校设施与产值方面的提升为重点。具体体现在学校支援或配合系统、国内外相关学校或研究机构合作方案、研究人才的编制与延揽、学校配套设备资源、产学合作指标、教学改进指标等。整个审议与课责机制体现了公开竞争、专业客观、学术自主、绩效责任的精神。

针对教育资源普遍不足的情况,投入资金实施“发展国际一流大学及顶尖研究中心计划”引起的争议,该计划从两方面进行了诠释:

1.非高等教育经常性经费支出,旨在不影响正常经费的基础上优先发展部分高校。2000年台湾地区政府部门的高等教育支出经费为4,253亿元(新台币),占整个台湾地区GDP的4.4%,到2003年增加为4,608亿元(新台币),为GDP的4.68%[3]。这四千多亿元是未加上政府以外的其他部门经费的数目,是维持高等教育经常性发展及运作所需。“发展国际一流大学及顶尖研究中心计划”的投入为“特别预算”,与原年度高等教育预算分开。因此,并非动用教育部的经常预算,其他大学及机构仍照常可获得年度正常的预算补助,不会影响学校的正常运作,更不会出现“数所大学坐宾士,其他大学骑牛车”的状况。

2.非排挤资助单位以外的高等教育机构,旨在发展局部以带动整体发展。“发展国际一流大学及顶尖研究中心计划”的目标在于着眼高等教育的国际竞争力,且该项政策并非地区政府唯一的高等教育政策。在改善私立大学、大学教学、研究所教育、基础设施等方面同样设立专案计划并投入经费,如教学改进计划、技职产学合作及师范院校转型计划等。计划目标不同,涉及范围不同,所需经费及管理流程有一定的区别,因此,该计划对未获得资助的高等教育机构无排挤效应。“发展国际一流大学及顶尖研究中心计划”旨在通过该计划提高台湾地区的国际竞争力,任何学校只要通过审核就可以成为获得补助的对象,故该计划非为特定机构所设,而以发展台湾地区整体高等教育水平为核心目标。且从长远来看,这项投资为台湾地区的经济与文化发展,以及国际竞争力都将起到一定的积极作用。

三、“发展国际一流大学及顶尖研究中心计划”的成效与特色

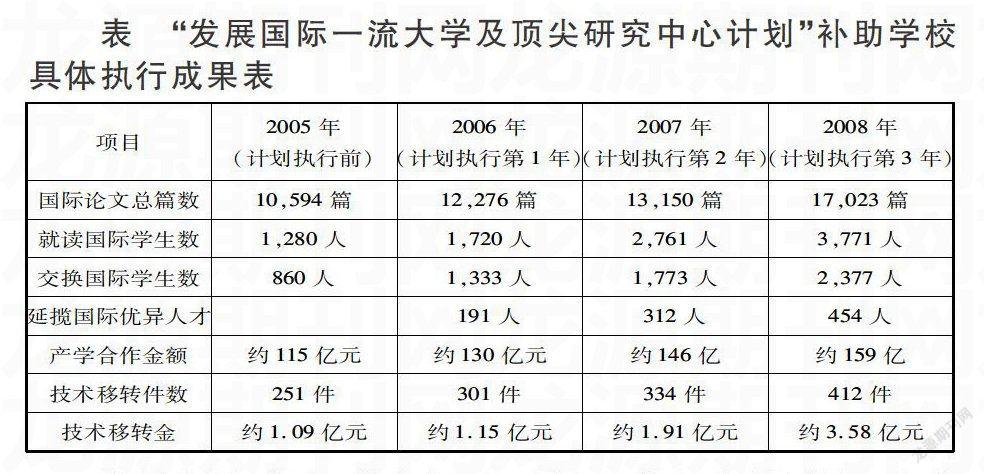

“发展国际一流大学及顶尖研究中心计划”从2005年开始实施至今已进行两个梯次五年期,台湾大学的整体状况得到显著的提高。以台湾大学为例,2004年英国泰晤士报高等教育增刊发布的“全球200所顶尖大学排名”,台湾大学位列第102,亚洲第15。在2009年该报的评比中台湾有六所大学进入前400名,台湾大学位居第95名,并且在工程与资讯科技及自然科学领域首次进入前50名,见下表。

“发展国际一流大学及顶尖研究中心计划”令台湾的高等教育在研究拔尖成果、延揽国际优异师资、国际化与国际合作表现、产学合作、基础环境建设等方面都产生了积极的作用。据上表数据显示,上述各方面在该计划执行后都较执行前有幅度较大的提升。毫无疑问,台湾“发展国际一流大学及顶尖研究中心计划”取得成功的原因之一在于其独特的着眼点。

1.积极推进大学“法人化”进程。大学实施“法人化”不仅使大学拥有灵活的人事管理制度,而且在经费支配上享有更大的自主权,改善学校的科研能力与科研氛围,更调动大学创收的积极性。推动大学“法人化”就是赋予大学自主性,透过大学弹性经营,使大学根据自身目标与条件及外在环境的变化,制定合理的应对措施,提高学校的经营效率,实现经营目标。台湾地区在实施“发展国际一流大学及顶尖研究中心计划”中积极推进“法人化”,这一措施的实行使得大学享有人事、经费等方面的自主权,令学校更有竞争力,同时也促使大学担负起绩效责任,使得政府投入的补助获得长久的效果。大学“法人化”是大学机构体制的改革,是从根本上提高大学竞争力的有效途径。

2.广泛支持大学“整并”与合作。考虑规模较小的大学竞争力较弱,政府难以倾注大量经费供其发展成为世界一流大学,“发展国际一流大学及顶尖研究中心计划”提出整并与合作提议。两校合并的同时必定可以提高综合竞争力,再加上计划的经费补助,在一定期间内一定可以成为世界一流大学。因此,为了竞争该计划的经费资助,集中资源建设具有竞争力的一流大学,台湾地区清华大学与交通大学通过重重阻碍向地方政府提交了整并计划书,在征求师生校友关于合并程序、校区、人事等具体问题的意见后,原本于2005年2月宣布合并的计划被迫暂缓。“整并”合作无疑是提高两校竞争优势的一个契机,但是两校整并还需要得到各学校师生的认可。

3.公开竞争、严格评审与绩效评估淘汰机制。台湾“发展国际一流大学及顶尖研究中心计划”采取公开竞争的方式,申请该补助的学校均要公开申请,透过竞争机制,遴选受补助的对象。其次,该项目由国内外具有学术声望的专家学者组成审议委员会,以保证审议过程的客观与专业。该计划采取绩效评估淘汰机制,通过定期审核检验受补助单位目标的实现程度,评估小组每年进行实地访评,定期核检验受补助单位目标的实现程度,三年进行整体绩效考评,如果未能实现预期目标则停止补助计划。在“发展国际一流大学及顶尖研究中心计划”中,第一梯次二年期有17所大学获得补助,而第二梯次三年期减少为15所大学,其中有14所大学为第一梯次中曾接受补助的大学,高雄医学大学为新加入该计划的学校,而台北医学大学、中正大学、台湾师范大学三所大学由于整体考核没有通过而没有资格继续接受该计划的补助,由此确保该计划的竞争性,促使补助资金的合理利用。

四、“发展国际一流大学及顶尖研究中心计划”对“985工程”的启示与经验

1.促进资助机会平等,实现学科均衡发展。机会的平等不仅体现在计划补助资金分配的平等上,而且体现在受补助高校和未接受补助高校的平等上。项目、计划的实施不该也不能挪用高校的常规拨款。该计划在政策性文件中明确规定拨款需额外筹措,并不影响教育的常规拨款,因此不会影响高等教育整体的发展。其次,要关注学科的均衡发展。人文、社会科学的知识体系和自然科学的知识体系是互补的、相通的,正是“由于北京大学的计算机科学与中国语言文学、新闻学和传播学的有机结合,才会有举世闻名的北大方正激光照排系统”[4]。因此,有计划、有重点地建设一批对国家和地方经济发展起重要作用的学科是十分必要的,更应该兼顾主流、新兴与基础学科的建设,文理并重、双管发展才是高等教育健康均衡发展的有效途径。

2.改革大学“整并”模式,探寻新的发展契机。大陆地区目前对于大学“整并”褒贬不一,争议较多。“整并”的一个重要的方式就是大学的合并,也是大陆地区目前实行最多的形式,但是实施合并难度较大,不仅需要拟合并的大学具有各校区距离较近、教学科研与行政上易于互动、学校规模较小等特点,还需要各校的院系在性质上具有一定的互补性。因此,合并前的匹配与合并后的正常运行与否都是“整并”计划是否成功的关键。由于各大学对“整并”计划的急功近利导致实行合并的大学目前在运行上呈现诸多问题,令“整并”这一高等教育发展的新方向处在争论的“风口浪尖”。实际上,“整并”对大学竞争有限的公共经费与有限的生源具有积极的作用,对提高大学的运作效率及大学结构的调整都有极大的促进作用。因此,探寻新模式成为“整并”计划新的突破口,“跨校研究中心”为这一视角提供了新的尝试。“跨校研究中心”以尖端领域为导向,以一个或几个大学为主导,结合各校或研究机构的优秀人才及研究资源共同规划成立的,与大学系统有非常密切的关系。“台湾联合大学系统”在成立后的第二个月便规划设立四个跨校研究中心:清华、交大主导的纳米科技研究中心;阳明大学主导的脑科学研究中心;清华大学主导的科技社会研究中心;中央大学主导的教育发展研究中心[5]。各大学机构应积极吸纳其他各类大学的研究中心,结合成某一领域顶尖的“跨校研究中心”,加强大学研究,提高整体竞争力。

3.调整高等教育管理机制,实现大学真正“法人”化。我国高等教育长期以来都接受政府集权式的管理,政府不仅是大学的办学者、资助者、管理者,更担当着大学的监督与评价工作。这不仅导致大学部门的角色不清,高等教育管理者之间权、责、利的错位,政府机构的评价与监督更有失公平性与专业性。因此,我国高教改革的重点在于逐步实现大学“法人化”。真正实行大学“法人化”,首先要落实大学的自主权,这不仅需要国家法律上的规定,更需要大学管理者实践中的积极争取;其次,应该明确各自的权、责、利,才能改变大学“等、靠、要”的现状,可以借鉴企业经营中“明晰产权、讲求效率”的理念,将绩效的责任承担者转到大学自身,从而改变教育经费浪费及非合理利用问题;最后,介入第三方(中介)组织进行评价与监督,增强大学评价机制的公平性与客观性。如“发展国际一流大学及顶尖研究中心计划”的遴选小组是由权威的专家组成,充分体现了评选的公正与专业性。

4.发展研究中心,与“国家重点实验室”相辅相成。“发展国际一流大学及顶尖研究中心计划”创造性地将“顶尖研究中心”与“发展国际一流大学”并列提出,充分重视研究中心在完善高等教育体系中的重要作用。“顶尖研究中心计划”以大学现有研究中心为基础,以学校为申请单位,与其他大学研究中心或研究机构建立合作关系,通过整合资源,在研究开发、教学创新、产学合作和技术转让方面达到一流。大陆地区高等教育改革同样应将高校建设与研究中心建设共同进行,与“国家重点实验室”项目相互合作应该是一个有效的着眼点。“国家重点实验室”与“985”高校合作对提高大学综合实力产生积极影响,为高校人才与中科院等科研机构开展高层次学术交流提供重要基地。同时,利用“国家重点实验室”与企业的紧密关系,“国家重点实验室”与“985”高校的联合加强高校、科研机构与企业的合作,有效推动“产学研”的紧密合作,有利于提高高校、科研机构与企业三方的综合竞争力。

参考文献:

[1]台湾“教育部”统计处.大专院校概括表(1991-2010学年度)[EB/OL].[2011-11-30]http://www.edu.tw/STATISTICS/content.aspx?site_content_sn=8869.

[2]罗祥喜.台湾教育与经济发展[M].福州:福建教育出版社,1994:232-242.

[3]台湾“教育部”.近四年来教育经费的分配消长报告[EB/OL].(2004-03-04)[2011-11-30].http://www.edu.tw/content.aspx?site_content_sn=1768.

[4]张振刚.研究型大学学科均衡形态研究[J].学位与研究生教育,2003(6):7-11.

[5]徐小洲,徐岚.台湾地区大学整并政策与实施状况分析[J].教育研究,2005(7):59-64.