苏州巧生炉 续传中国铜炉史千年香韵

2015-09-10雷虎

雷虎

宣德炉作为铜炉的代名词,被誉为“明代文玩之首”,曾兴盛一时,但由于历史原因,宣德炉的技艺一度失传,直到上世纪70年代,苏州铜炉艺人陈巧生经过十载的潜心钻研,终于使之得以复原,并发展出令人瞩目的“巧生炉”,在上海世博会上名扬海内外。但制作香炉的苦、累、脏,令这项技艺后继乏人,陈巧生决定打破“传内不传外”的传统,广纳徒弟,还自建全国首家铜炉文化主题博物馆,让更多人了解传统铜炉文化……

中国香炉文化源远流长,自汉代的博山炉开始,到唐宋的陶炉,再到明清的宣德炉,各式香炉冒出的几缕轻烟,传承了一部至雅的中国香炉文化史。然而自清末以来,由于种种原因,香炉文化走向式微,各式香炉制作技艺也随之凋零。直到上世纪70年代,出生苏州铜炉世家的陈巧生,耗时十载,潜心钻研,终将宣德炉的铸造技艺复原,并发展出世人瞩目的“巧生炉”,以一家之力续写了中断多年的中国香炉史。

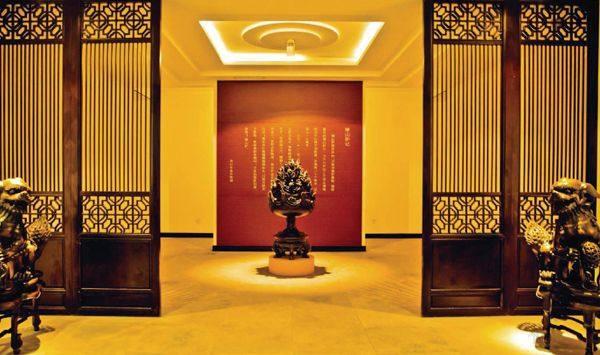

如今,为了更好地展示和传承传统香炉文化,陈巧生建起了全国首家铜炉文化主题博物馆,博物馆占地2300多平方米,每年要花200多万来维护,但是前来参观的人并不多。很多人问他这样值不值,陈巧生回答得干脆利落:“这不是值不值的问题,我不仅要建铜炉博物馆,还原铜炉历史,还要拍电影,把制炉人的苦乐辛酸展示给世人……”

焚香话旧

百年铜炉往事

自古以来,焚香、茗茶、插花、挂画,被称为“人生四雅”,不论是宫廷还是民间,都有焚香抚琴、焚香净气的传统,近年来接触的手艺人多了之后,才发现焚香之风在当下依然存在。在一次折扇品鉴会上,一种简洁精致、皮壳灿烂的香炉吸引了我的注意力,询问之后得知,它出自苏州铜炉世家陈巧生之手。

探得信息后我立马起身,行车从苏州阊门出发,沿山塘河向北而行,约10公里后到达苏州相城区,最终在一个创意产业园停下来。一下车,“苏州巧生炉博物馆”的指示牌就为我指明了方向,不久,就来到一座藏身于现代建筑之中的博物馆。刚到门口,一位身材高大,身着黑布衣,头戴灰毡帽的老者正跟一队西装革履的人挥手告别,他正是我要找的铜炉艺人——陈巧生。

作为匠人,陈巧生没有半点匠气,一副太平绅士派头,互通姓名后,陈巧生将我领进办公室,掀开红木案台上的香炉盖,往炉里加入一块沉香片,然后盖上炉盖,待香炉中升起一缕青烟,他深吸了一口气,开始讲述他跟铜炉的故事:“清宣统三年,我爷爷陈俊青划着小船,从苏北南通沿山塘河由阊门进了苏州城……”

清宣统三年正是公元1911年,那一年,辛亥革命爆发,风云激荡中,小铜匠陈俊青带着自己的新婚妻子来苏州讨生活,船靠岸后,妻子拆了被褥做成两个幌帘,各绣“陈氏铜坊”四个大字,一条挂在铜坊门口招揽本地客人,一条插在乌篷船上,在苏州城的小桥流水间穿梭。

苏州自古繁华,大大小小的铜坊很多,竞争较为激烈,因此,陈氏铜坊不得不扩大经营范围,从防寒的铜手炉,到日用的铜盆锅铲,什么都做。一次,陈俊青拿着一枚做学徒时打造的筒盒把玩,被几个书生看见,愿出高价购入。这筒盒依古书形制打造,名为“印香熏”,作焚香之用。受此启发,陈氏铜坊便开始从打造生活铜器转为打造文玩铜器。

1925年,陈俊青的儿子陈如刚出生,陈氏铜坊越发兴旺。随后的几十年,社会变革不断,陈氏父子两耳不闻世间事,一心只铸铜香炉,慢慢地,陈氏铜坊从一条来苏州讨生活的乌篷船,发展成苏州首屈一指的铜号,铸造的铜炉受到当时众多文人雅士和寺庙的欢迎。

几十年后的1956年,陈如刚的妻子怀孕,全家人都充满期待,希望能生个小子传承家业,不料正是这一年,公私合营的浪潮席卷全国,陈如刚不得不把父亲开了45年的铜坊关闭。关门后一年,陈氏铜坊的第三代传人降生。如众所愿,是个男孩,陈如刚给这个男孩取名“巧生”。

“不知父亲是说我生得太巧,不用做铜匠了,还是说铜坊关得太巧了,刚一关我就出世了!”陈巧生从陈氏铜坊的历史往事中回过神来,低头看了一眼桌上的铜香炉,炉中的沉香正好焚尽。氤氲的轻烟中,我竟想起了张爱玲《沉香屑·第一炉香》里的开篇:“请您寻出家传的霉绿斑斓的铜香炉,点上一炉沉香屑……您这一炉沉香屑点完了,我的故事也该完了。”

十年寒窗磨一炉

“古有宣德炉,今有巧生炉”

祖父和父亲的故事讲完,陈巧生的故事还没开始,我以为陈巧生会再将沉香屑放入香炉,讲出以自己的故事为蓝本的《沉香屑·第二炉香》,他却示意我起身,带我去他的铜炉作坊看看。

“制作铜炉的环境恶劣,会产生大量的粉尘和噪声。”陈巧生的铜炉作坊面积达到四五千平方米,在苏州老城区里,根本找不到合适的地方,只有搬到更远的常熟。还未进作坊大门,就闻到一股煤烟味,伴着“叮叮铛铛”的声响。进大门后,一位师傅正在往煤窑里面添煤,而窑上正炼着铜水。在另一边的两位年轻匠人正在打磨铜胎,他们正在用纯手工的方法制作铜炉。

陈巧生边说边领着我走进一个车间,只见各种造型的模型摆了一地。陈巧生介绍说这是制作铜炉用的蜡模。“我研究了几年古籍,弄清了明清铜炉的铸造工艺有陶范法和失蜡法两种。其中失蜡法难度更大,多用来制作复杂的器型。”说完,陈巧生拿起一块蜡模开始演示。

所谓失蜡法,就是用蜂蜡和泥粉、炭末等材料先做一个有三层铸模的胚胎。内外两层做成坚实的模骨,中间层为蜡胚。加热烘烤后,蜡胚熔化流出,整个模型变为空壳,继而往内灌入1600℃的铜水,待铜水冷却后,便形成了铜炉粗胚。粗胚成形后,再经过修器打磨、皮壳着色等工序,铜炉就新鲜出炉了。陈巧生的整个演示过程不足一小时,但实际上,一个铜炉从制作模具到皮壳着色,短则三个月,长则一两年。

陈巧生所使用的失蜡法,和历史上鼎鼎大名的宣德炉脱不开关系。一直以来,宣德炉就是文人雅士书房的必备之物,或为熏闻沉香,或为陈设礼仪,居“明代文玩之首”,是铜炉的代名词。然而,由于各种原因,在很长一段时间里,铜炉渐成收藏小类,承载着贵族祭祀礼仪和香道文化的宣德炉也渐渐失传、断代,就连出生铜炉世家的陈巧生都未曾听人说过,直到上世纪70年代,一位古董商人拿着一张铜炉画像问陈巧生能不能打造,他才第一次见到宣德炉的造型。

“世界上原来还有这样别致的铜炉。当时少年气盛,说能仿,但是真正仔细研究下来,我就没底气了。宣德炉堪称皇家设计款式,由当时全国的能工巧匠一起打造的国家器物,岂是说仿就能仿的?”陈巧生说起当年跟宣德炉的缘分,依然感慨不已。

然而,陈巧生并不是一个轻言放弃的人,从第一眼看到宣德炉画像开始,他就决心要仿制这种铜炉。为此,他潜心研究古籍,在家建起小柴窑,几乎足不离炉地捣鼓了整整十年,仿制的铜炉才得到那位古董商人的承认。同时,陈巧生也将民国以来逐渐失传,在建国后完全失传的传统铜炉制作技艺全面恢复,并坚持用最佳的铜材、最传统的工艺,制作当世最好的铜炉作品。

陈巧生制作的宣德炉严格遵循古代工艺,炉体细腻、触感温润、音色清脆悦耳,几乎与明清“宣德炉”难分真假,为了防止被人拿去当古董骗人,生性厚道的陈巧生将自己的名字打在炉底,落着“巧生款”的宣德炉因此被藏家称为“巧生炉”,就连著名的文物鉴赏大师马未都见了陈巧生的铜炉,都赞叹说:“古有宣德炉,今有巧生炉。”

中华精品名扬世博会

建铜炉博物馆,弘扬传统文化

看过作坊后,陈巧生终于讲起了自己的故事:“从记事起,陈家的铜炉坊就没了,但是陈家依然给集体做铜匠,我就像祖父一样,挑着铁锤和风箱走村串巷给别人打铜器。打一件4斤重的铜器,收客人4斤半铜,多收的半斤就算我的人工,但从不收手工费。”

几年下来,陈巧生竟然积攒下了数量可观的铜材,他用其中的一些换了一辆自行车,还在父亲的指导下,利用余下的铜料偷偷打造些小玩意儿。“陈家祖传的手艺就是靠着这些打铜攒下来的余料偷偷摸摸学会的。”因为酷爱绘画、制图、设计、雕刻,陈巧生很快就掌握了技艺,从16岁开始,父亲就同意他“单飞”,放心让他做铜匠手艺,从此他用一条小船、一副铜匠担,和他爷爷陈俊青一样,差不多走遍了江南的大小县城。

改革开放后,政策放宽,陈巧生的铜炉事业进入春天,他辞去了工作,一门心思扑在铜炉事业上。如今已是耄耋老人的陈如刚告诉我,巧生最大的特点,是肯吃苦和善于动脑子。为了做好铜炉,陈巧生跑遍古玩市场,查阅大量书籍,终日冥思苦想,就连睡觉的床边都放着模型,灵感来了就翻身下床在模型上雕刻,凭借着这股韧性,陈巧生每月都会创作出两三个新品种的铜炉。

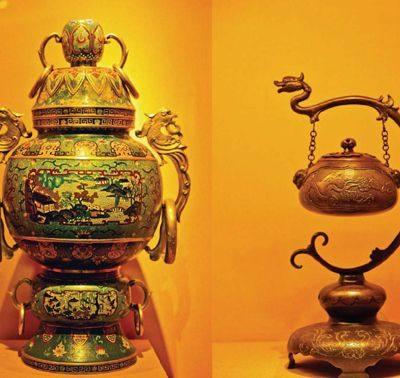

在陈巧生的努力下,巧生炉受到北京、西安、天津、上海等收藏重镇的藏家们一致推崇,台湾的收藏家更是以收藏巧生炉为荣。在2010年的上海世博会上,16鼎“巧生炉”作为中国杰出传统文化艺术品的代表,在世博会中国馆隆重展出,并被作为礼品赠送给各国政要。2011年,陈巧生被授予“中国非物质文化遗产古韵铜炉制作技艺传承人”称号。

虽然取得了如此大的成绩,陈巧生还是忧心忡忡:“因为老一辈铜匠几乎无处可寻,年轻一代耐不了这份苦、累、脏。铜炉制作技艺面临着后继无人的困境。”经过再三思考,陈巧生决定打破“传内不传外”的老规矩,广纳徒弟。在阳澄湖畔的圣堂寺,他将跟在身边多年的43位求艺者收为弟子,希望能将铜炉文化“薪火相传”。

为了让更多人了解铜炉文化和香道文化,2013年,陈巧生私人出资建造了巧生炉博物馆,这也是中国首家以铜炉文化为主题的博物馆。博物馆内的陈列品十分丰富,从汉代博山炉到明代宣德炉的仿制品,应有尽有。此外,博物馆还展示了传统铜炉的铸造技艺和工具。面积2300多平方米的博物馆,陈巧生每年要掏200多万来维护,除了资金,陈巧生的大半时间也花在了博物馆的运营上。

虽然博物馆地处苏州城边缘,但每天来观炉闻香的人却没有几个。我问他值不值,陈巧生回答得干脆利落:“这不是值不值的问题,我不仅要建铜炉博物馆还原铜炉历史,还要拍电影,把制炉人的苦乐辛酸展示给世人……”