一个85后关于汽车的记忆

2015-09-10吴樊

吴樊

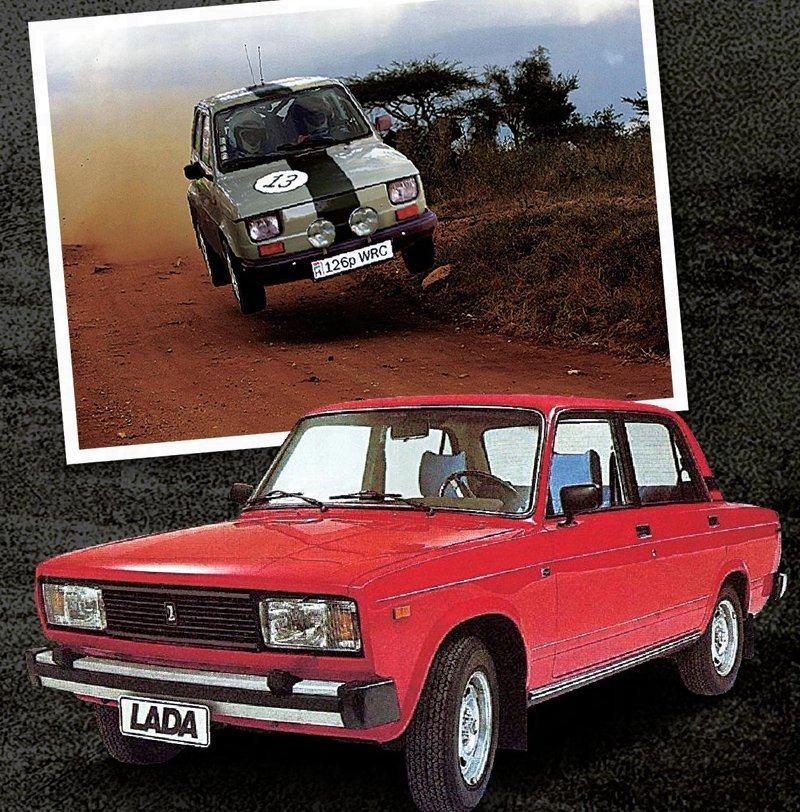

记忆深处的那一抹红

一九八七年夏天,国务院在湖北十堰召开汽车研讨会,达成了尽快大力发展中国轿车工业的共识。这事儿跟我一点儿关系都没有,跟我有关系的是第二年夏天——我出生了……不过,还是得感谢国家,在我可能三四岁的时候家里买了第一辆小轿车,是一辆波兰产的菲亚特126P,关于这辆126P的故事咱们待会儿再说。我的童年跟现在比起来简直弱爆了,国庆长假回家的时候,看见大院儿里的小孩儿都在用IPAD玩QQ飞车。我小时候别说QQ飞车了,真车都没见过几辆。在见过的为数不多的车里,大院儿里停的几辆以前专门拉所里老首长们的老爷车则成了我记忆中挥之不去的一部分。

大概是从九十年代中期开始,大院儿的东北角就开始常年停放了一些干休所更新换代下来的旧车。相信不少人都认识这车,没错,就是上世纪七十年代从前苏联进口到中国的伏尔加GAZ-24轿车,俗称嘎斯,也有人管它叫伏尔加。停在院儿里的嘎斯从轮毂上斑驳的锈迹不难看出,这些车使用了有些年头了。那时候邻居小孩的爸爸负责所里的汽车调度,而这个能跟我混到一块儿的熊孩子也必须不是什么省油的灯。在某一天的晚上,这位小伙伴把我们叫到大院儿停车场,神神秘秘从兜儿里掏出一个黑乎乎的东西给我们,仔细一看原来是串钥匙。没想到这小子居然把所里的旧车车钥匙偷出来了,怀着忐忑、好奇、看热闹不嫌事儿大的心态,我们打开了GAZ-24的车门。此后一发不可收拾,通过这名熊孩子地下党,我们把停车场里的嘎斯变成了我们的秘密基地。我们藏在嘎斯车里躲避抓我们回家吃饭的父母,我们藏在嘎斯车里拿气弹枪蹦干休所宿舍的窗户,在每周所里举行露天电影放映会时躲在嘎斯车里看电影,还在嘎斯车里偷偷抽从爷爷那里偷出来的哈德门……

伏尔加GAZ-24生产于高尔基汽车工厂,是伏尔加品牌为了取代GAZ-21的车型。1968年高尔基汽车工厂生产了32辆GAZ-24原型车用于道路测试,大规模生产则是在1970年才开始。整车轴距达到了2800毫米,按现在的标准是一台绝对意义上的C级轿车。GAZ-24的动力系统为一台2.4升的4缸发动机,与之匹配的则是一个4速手动变速箱。1974年底,高尔基汽车工厂开始生产GAZ-24的5.5升V8发动机版本,变速箱已经换上了3速自动变速箱。嘎斯为什么能如此大规模进入中国,其实也是有一定的历史原因的。众所周知上世纪60年代开始中苏关系就从蜜月期走向坟墓期了,一直到70年代开始中西方关系正常化,中国开始从日本进口汽车。但是那时候中国不像现在外汇储备那么多,从日本进口又需要用美元进行结算,于是我们只能曲线救国,跟苏联做易货贸易,以解决外汇不足的问题,嘎斯车就是那会儿开始在中国大行其道的。

随着苏联解体与东欧剧变外加改革开放,中国经济发展的速度嘎斯车显然已经追不上了,曾经挡在中国面前的一切用钱可以解决的问题,似乎都不叫问题了。比嘎斯车技术更好,更舒适的日本车、德国车逐渐取代了嘎斯车。后来不知道从什么时候开始,大院儿里的嘎斯车也陆陆续续的不见了,取代它的是“万恶”的资本主义小轿车。曾经的社会主义公务车——嘎斯,在中国风光一时的苏联车连同它的国家一起消失在了历史的长河中。然而大院儿中的嘎斯24却给我的童年留下了一笔浓重的社会主义红。

苏联人的Jeep

上世纪九十年代,北京吉普的切诺基和212风靡大江南北。在那个还没有SUV这个词的年代,212和切诺基似乎成了大街上跑的最多的越野车。不过今天要聊的不是切诺基和212,而是这辆来自苏联的经典小越野。玩越野稍微有点儿年头的越野迷肯定都认识这辆车,这就是俄罗斯的国民越野车LADA Niva。时至今日,依然有很多越野迷开着它活跃于各处的越野场地。

说它是俄罗斯的国民越野车一点儿也不为过,由于它灵巧的车身以及低廉的价格,Niva在本土有着很广的用户群。Niva的轴距2200mm,跟铃木的吉姆尼大小相当,是一款3门越野车。别看它廉价,但是越野性能真是没的说。有一期Top Gear专门介绍过Niva,大家有兴趣可以去看一看,就连毒舌主持人Jeremy Clarkson都被Niva的越野能力所折服。Niva是拉达汽车第一台摆脱菲亚特平台生产的车型,它的车身和四驱系统以及前悬挂系统都是由拉达汽车自主设计并完成。虽然是一款俄罗斯车,但是从外形尤其是车尾部线条还是不难看出一些菲亚特汽车的影子。笔者很喜欢Niva这种简洁硬朗的线条,尤其是看腻了ABB各种弧线的车身,果然越野车这种方方正正的才是王道。

初识Niva还是上小学的时候,那会儿大院儿里的一个叔叔开了一个小汽配店,他平时拉货就用这辆Niva。这车坐上去几乎毫无舒适性可言,但是它的可靠性却又能令人对它信任。上世纪80年代,正是中苏边境易货贸易进行的如火如荼的时候,大量的LADA Niva就是这时候通过黑河、满洲里口岸进入中国的。由于东北的地理和天气条件比较恶劣,Niva的出现恰好解决了这些问题。20多年前,在东北的黑河几乎遍地都是LADA Niva的身影。

说起LADA,应该都不陌生。相比于Niva,大家见的最多的应该是LADA 2105。同样也是80年代大批量进入中国的苏联车,曾几何时2105还作为过出租车出现,不过很快就被夏利替代了。拉达汽车是俄罗斯最大汽车制造厂――伏尔加(AvtoVAZ)旗下的汽车品牌,拉达汽车承载了苏联和俄罗斯几代人情感。在俄罗斯的中国人形容拉达“开得比火箭快”,当然这句话也不是随便说的,曾经看过一个视频,讲的就是俄罗斯人为了取暖在拉达车里装了个煤球炉。真不愧是战斗种族,想象一下一个小拉达车顶上伸出个烟囱,还冒着白烟呼呼呼的往前开,我真想说,“大圣,咱收了神通吧”。

波兰小土豆

要说进入我国平民市场的第一辆汽车,那非这辆菲亚特126P莫属了,这也是我坐过的第一辆车了,相信也是人们在那个年代坐过和见过的最多私家车了。随着中国改革开放的大浪潮,126P拜其低廉的价格和超高的性价比所赐,几乎成了私家车的代名词。

坐在126P副驾妈妈的腿上是我关于这辆车有限的记忆中唯一乘坐体验了,我家的这辆126P是黄色车身,也是那时候大街上跑的最多126P的颜色。因为变形金刚,小时候我喜欢管它叫大黄蜂,还逢人便吹牛说,“我爸爸开的是大黄蜂,汽车人变形!”长大后才知道原来变形金刚里初代的大黄蜂其实是甲壳虫,这着实让我失望了很久。126P是意大利菲亚特126的波兰版,当年波兰为了解决国内民众的用车需求引进了菲亚特126技术,就有了126P,而“P”就是波兰的缩写。126P与126最大不同在于126P的底盘高度比126要高出不少,这因地制宜的改动让126P的通过性大大增强,在八九十年代的中国,在各种崎岖的道路上我们都能见到126P的身影。还记得陈佩斯和朱时茂的那个小品《赶场》吗?陈朱二人在沙漠里开着一辆红色的126P各种搞怪胡来成为那时候人们一段经典记忆。

126P也是作为中国同波兰易货贸易而进入中国的,那时候北方这边管它叫小土豆,因其圆润又迷你的车身而且黄色涂装的车型极多而得名。126P采用后置发动机后轮驱动、前置行李厢的设计在当时来说也是相当新颖。126P的三围是长3129mm、宽1377mm、高1335mm,发动机则是一台0.6升两缸风冷后置发动机,变速箱配备一台3速手动变速箱,最高时速可到105公里/小时。在小品《赶场》中陈佩斯认为汽车发动机至少都有4个气缸,于是还讽刺朱时茂买的126P怎么只有两个缸。

实际上126P坐起来实在不那么舒服,尤其是到了夏天,狭小的车内空间让人无论是开车还是坐车都会大汗淋漓,空调在那个年代简直是奢侈品,更别提车载空调了。但这并不影响它的销量,据不完全统计,126P从投产到最后停产一共生产了380万辆,这个数字已经超越了它的原型车菲亚特126将近3倍。而进入中国的126P也被疯狂倒卖,二手126P甚至超过了新车的价格。究其原因自然是其价格确实太诱人了,不到万元的售价加上超高的燃油经济性就能圆那时人们的汽车梦,就算空间小点儿夏天热点儿也还是忍了吧。后来我家那辆126P也不知道怎么就没了,长大点儿以后明白了,原来后来有个法规出台了,叫做“机动车强制报废标准规定”,就是这个神法规让一批老爷车进了垃圾堆,也正是这个原因,现在大街上的126P比劳斯莱斯还少。如今想跟马路上看见一辆126P,我估计可能比中彩票还要难。