陈淑 96岁抗战女兵的爱情

2015-09-10方进玉

方进玉

坐在面前的,是位96岁的优雅老人。慈祥美丽的微笑,始终挂在脸上。一袭深蓝中式上装,愈发衬托出她那超乎常人的白皙皮肤。只是那满头白发、弯曲的背部、脸颊处不多的老年瘢痕,留下了岁月沧桑。

1919年农历三月初一,陈淑出生在湖南郴州一户殷实家庭。陈淑的爷爷是位有进步思想的教书匠兼土地出租者,父亲是北伐名将叶挺手下的军需官,叔叔则在1926年秘密加入了共产党。

兵马未动,粮草先行。军需官的职责就是负责北伐部队的官兵吃饱、吃好、睡好、能打仗。1926年5月,父亲追随叶挺,从广东肇庆出兵,一路向北、一路大捷。北伐军节节胜利,不断扩编,军需官的任务愈加繁重。1927年夏,父亲积劳成疾,一病不起,被部队送回老家。叔叔又被国民政府逮捕入狱。老人回忆说,“那一年,我刚满8岁,对国民党、共产党和北伐这些事完全不懂,留在脑海里的只有奶奶、妈妈、婶婶们痛彻心扉的哭泣,还有就是好几次跟着奶奶、婶婶去给叔叔送牢饭。4年之后,我爷爷才领着乡亲们把我叔叔保释出来。”

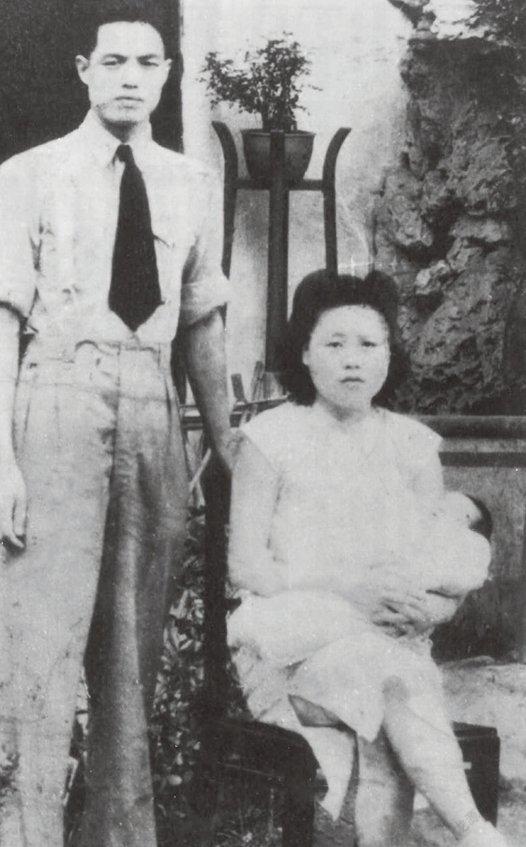

1946年,陈淑、陈希纯夫妇在重庆

“父亲重病、叔叔被捕,让我无法释怀,但也促成了我的早熟和坚强。我是家中长女,下面还有一弟一妹,母亲坚持送我去读完小学,辍学后,教了一辈子书的祖父又担起对我的教授之责。但随着年龄增长,我总想分担母亲肩头的负担。”

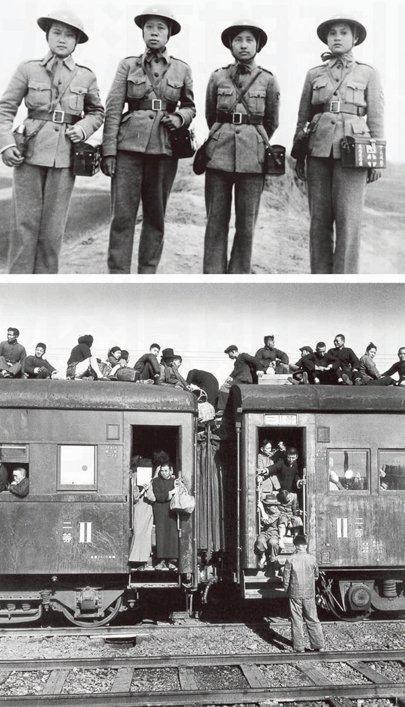

上:抗日战争期间的中国女兵下:1949年,往南方开的列车上挤满了逃难的人

“12岁那年,我的脚被意外烫伤。家人送我到郴州的惠爱医院去诊治、换药,我一下子就喜欢上了医院的护士工作。16岁那年(1935初),经母亲同意,我如愿进了惠爱医院学习医护。家里也少了一口人吃饭。”

惠爱医院,始建于1907年,是美国基督教长老会开设的。该院素以治院严谨、技术精湛闻名,30年代的湖南就有“首推湘雅,次则惠景、惠爱”的美誉。在惠爱医院见习工作两年后,18岁的陈淑有了新想法,“不行,自己的医学护理知识太匮乏了。”1937初,陈淑考取了湖南省私立普爱高级护士职业学校(今邵阳医学高等专科学校)。一入护校,她就开始如饥似渴地学习,“那种感觉,既紧张又充实”,可惜,正常的求学生涯只维持了短短一年多,侵华日军的隆隆炮声就让陈淑和同学们陷入了疲于奔命的逃亡生涯。

“日机对邵阳的轰炸,大概是从1938年秋天开始的”,先是零零星星,后来就越来越密集,到1939年秋天,轰炸简直成了家常便饭,多的时候一天甚至会有三四次。日军空袭,开始是轰炸军事目标,到后来只要看到房屋密集、人口聚集,就疯狂地往下扔炸弹。学校转移途中,到处都可以看到成片的民房被毁,无数的平民被炸死炸伤。一年多的时间,我甚至记不清学校到底换过几次校址,有时候刚刚在一个地方安顿下来,没过几天就要转移。”

飞机炸弹之下的无休止转移,让许多女生萌生了“与其东躲西藏被日军飞机的炸弹炸死,还不如去投军,去死在战场上”的想法陈淑强调,“当年有这种想法的女同学可多了。”

1939年10月中旬,第一次长沙会战告健的消息传到了护校,陈淑她们振奋不已。不久,普爱护校返回邵阳城内重新开课,但陈淑的心却飞到了课堂外。街头巷尾,到处是同龄学生慷慨悲壮、催人泪下的演讲;城里城外,满眼是誓死抗日、血战到底的大字标语。

“我后来才知道,蒋介石演讲的原话并没有‘男女’两个字,可1939年12月邵阳城里刷出的标语真的是‘蒋委员长有令:地无分东西南北,人无分男女老幼,人人皆有守土抗战之责,人人皆应抱定牺牲一切之决心!’标语里,多出的‘男女’两个字,一下子把我触动了,‘走,我们这就投军去!’”

陈淑和几位女生迅即把逃难途中的想法变成了行动。76年后回首这段往事,陈淑说,“如果不是对日军侵华恨之入骨,如果不是对日本飞机天天轰炸平民恨之入骨,几句抗战标语,也不会让我们这些弱女子决绝得立即报名从军。”

报名应征,很快获准。与同学相比,陈淑因为有过两年在郴州惠爱医院的实践经验,被分配到第五战区第22集团军(军直属)独立工兵十三营医务室,军衔是中尉司药员(五战区司令长官李宗仁,第22集团军军长张震,上将)。

“刚一参军,就被授予了中尉军衔?”

“我也很奇怪。抵达工兵营才知道,说刚好有一个职位出缺(出现空缺),当然,也可能是上级听说我在惠景医院工作过,那时的湖南湖北,对美国人开办的医院很迷信吧。我领了中尉军衔制服,同时领到的还有一本国民党党证,我根本没填写什么加入国民党的申请书,但因为抗日,就算是入了国民党。”陈淑老人补充了一句,“不过那时候,国共可是合作抗日的啊。”

男人成堆的工兵营里来了一位漂亮女兵,这可了不得啦!陈淑一进军营,受到的是女皇般的待遇,独立工兵13营在从湖南邵阳开拔往湖北襄阳前线时(今襄阳市樊城区),她竟被允许独自乘骑战马。

“独自骑马,您能行吗?”

1950年代初,陈淑在湘潭惠景医院

老人笑了,“哦,马匹很老实,而且前面还有一位战士帮我牵着呢!我一再说不要骑马,在护校逃难,我也是两条腿走路,我可以行军,可营长萧树云说,‘就你一名女军官,让你骑,你就骑,服从命令!’对,萧营长名字的最后一个字是云彩的‘云’,上面没有草字头。他对我多有照顾,他的名字,我忘不了。”

在工兵营,陈淑还意外遇上了老熟人,也就是自己后来的丈夫、郴州惠爱医院的医生陈希纯。陈医生已经先一步入伍从军,老熟人的意外相逢,既让陈淑惊喜,也让陈淑惭愧。说惊喜,是因为在惠爱医院的时候,陈希纯、陈淑和另外3位同事就因为脾气相投,结拜成了“五兄妹”;说惭愧,“陈希纯才是中尉军衔;我护校还没毕业,竟然也是中尉军衔,那还不惭愧吗?”

工兵营里让陈淑终身难忘的第三人,是副营长车炯。起因是,陈淑入伍不久就遭遇了男军官们发起的爱情攻势,这其中,尤以副营长车炯的攻势最为猛烈。男上司的主动追求,让20岁的陈淑有点不知所措。为避免误会,陈淑就把陈希纯搬出来作挡箭牌,说他们原来认识,彼此有情有意。可陈淑的这一做法,反而激起了车副营长的更大反弹。

车炯逼着陈淑说,“如果你们真的早就认识,而且又是恋人,那就立刻结婚!如果不结婚,那我也可以追求你,我要和陈医官公平竞争。”陈淑婉言说,“自己是来抗日的,不是来结婚的。”但车副营长说:“结婚不妨碍抗日,你们如果结婚,我就祝福你们;你成了陈医官的妻子,我绝不会去追求‘陈太太’;一句话,你们入了洞房,我第二天就上前线!”——是啊,战争惨烈,男军官渴望杀敌、做好了牺牲的准备,但同时也渴望爱情,车炯副营长的逼婚可以理解。

陈淑老人说,“没办法,逼上梁山了!结果,萧营长给我们挑了个好日子,营部还举行了简单的婚礼。日本飞机晚上是不来轰炸的,军需官给备了点烧酒,车副营长也喝了不少。第二天,他头也不回就去了前方。他是真英雄,后来,车副营长也结婚了,他的太太还曾一度随军行动。他的名字就不要写了吧,免得他太太看见不好。”坐在老人身旁的外孙女阿雪笑了,“外婆,这都过去七十几年了,再说,车副营长追你的时候,他后来的太太应该还不认识他呢!”

“您说是‘逼上梁山’,与陈希纯结婚,当年您是否愿意呢?”

“我愿意。我和丈夫在郴州惠爱医院认识,在惠爱,陈希纯就是很优秀的青年医生。孩子他爸爸,个头高高的,除了工作认真,闲暇时还喜欢唱京戏、拉胡琴。逢年过节医院里组织活动,跑旱船、耍龙灯都少不了他。在惠爱医院也罢,在工兵营也罢,他从来都是鼓励伤病员要快乐,说快乐才能快快地康复。他脾气性格也好,对我医护知识的提高也有极大帮助。总之我们在一起有得聊,有说不完的话。对了,我姓陈,孩子他爸也姓陈,按照旧社会的规矩,同姓是不能结婚的。所以在郴州惠爱医院,我们只是结拜做了兄妹。但谁会知道,分开两年,我俩竟然先后报名入了伍,又被分到同一个工兵营,再加上车副营长不依不饶的督促,结果,我都没顾上和我母亲说一声,就自作主张把自己给嫁出去了。那时候,我觉得这就是上帝和命运的安排,自己就是天下最幸福的女人。”

“您刚才提到‘上帝’,您信奉基督教吗?”

“是的,我16岁去惠爱医院,没多久就领洗做了基督徒。”

“孩子爸的生日,还记得吗?他也信奉基督教?”

96岁的陈淑脱口说道,“我是1919年阴历三月初一的生日,他(陈希纯)是1914年阴历七月初九的生日,比我大5岁,他也信奉基督教。”

陈淑所在的独立工兵13营,先是驻扎樊城,后驻扎湖北枣阳附近。在樊城、枣阳的近五年时间里,不论枪炮声或远或近,陈淑从来就没有害怕过。她说,工兵营去一线打仗的机会并不多,但每次大战,工兵营要么在前面铺路、修工事,要么就是负责“断后”。相对来说,“断后”可能更危险。因为“断后”的时候还要帮助收留其他部队的伤员。“只要是中国伤员,哪怕是老百姓,他爸爸和我也都管。就算日军的炮弹从头顶飞过,也要把基础治疗做完了才能撤。”是啊,严酷的战争,把陈淑这位弱女子锤炼成了一名真正的军人;女司药、女中尉陈淑的抗战经历同样令人钦佩、令人赞叹!

“可抗战胜利前夕,您为什么会忽然退役了呢?”

“确实很突然。1944年底,我刚从前线回来休息,就听说营长换人了,萧树云调走了,然后就有人给我送来一纸命令,我一看,头都懵了,只记得上面大概写的是:陈淑,女,有贡献,但不适合继续在部队服务!我不服气,甚至想去找第五战区的司令长官李宗仁告状,还想去重庆找蒋委员长告状,蒋委员长不是说了吗,人不分男女老幼,抗战人人有责么!但有人劝我,说你丈夫还在部队,如果告不赢,他也会受牵连。没办法,我只好去了后方,去了重庆。抗战胜利,孩子他爸爸也离开部队到了重庆,在重庆的劳工医院继续做医生。我在重庆生了二女儿,成了专职母亲。”

陈淑老人说:“抗战胜利,孩子爸爸离开部队;内战爆发,部队又不断来信,召他重新入伍。大多数中国人,都不赞成国共之间打内战,但老百姓没这个决定权。后来有个朋友说,南京有个‘交警总队’也缺医生,他爸爸说,交警总队又不会参与打内战,就同意了。于是全家去了南京,他爸爸也晋升做了上尉军医。在南京,我们又有了三女儿。但小女儿刚两个月时,解放大军就要过江了。交警总队于是派出几辆大卡车,让妻子们带着老人和孩子立即南撤。”

“一辆卡车,大约可以住四五家的人,车与车之间,就是靠摇旗子联络。刚刚抵达湖南衡阳,南京就传来消息,说孩子爸爸他们即将撤往福建,而且已经不允许任何官兵擅自回家了。我一听,立即带着3个孩子坐火车赶往福建。走到江西,火车又不通了。然后接到消息说,他们又去了广州,准备乘船去台湾。我又立即赶往广州,可到了广州,孩子爸爸已经先一步上船了。他留下信说,曾经偷着溜下船,打算回来与我们母女团聚,可惜被宪兵发现抓了回去,差点被当作逃兵枪毙。他说,希望我先去香港,然后再去台湾。但香港那时候有规定,入境者,必须是种过牛痘的,偏偏我小时候没种过,只好放弃。更悲哀的是,兵荒马乱,三女儿在广州又夭折了。在广州住了8个月,夫妻始终无法团聚,我只好返回湖南。”

“那您是哪一年去湘潭惠景医院工作的呢?”

“哦,是1951年,抗美援朝的仗,越打越激烈,大批志愿军重伤员被转运至湖南的湘雅、惠景、惠爱医院做进一步治疗,我那时恰好在湘潭,于是惠景医院来人,让我立即去上班。”

“组织上对您信任吗?”

老人的回答很干脆,“完全信任。不过,组织上虽然很信任,我心里却有点不服气。邵阳护校,学制三年,我读了不到两年参军去了,算肄业;同班女生,没参军的,算毕业,结果评定工资,人家每月比我多七八块。那时候,我每月工资39元,带着两个孩子,钱真的不够花。没办法,我就争取多上夜班,夜里值班有几毛钱的补助,白天回家,还能多少照顾照顾两个女儿。”

“能否冒昧问问,解放之初,您还年轻,有没有同事帮您介绍过对象?”

“有。不仅有,级别最高的还是湘潭市副市长的夫人。”

“市长夫人给您介绍对象?介绍的是什么人呢?”

“说是一位南下干部,到医院来看过病,见过我,喜欢我,可医院里每天那么多人,我哪里记得住谁是谁。我连‘见个面’都没答应,只推说两个女儿还小,我还要上班,我怕照顾不好那位南下干部。当然,我心里其实还是惦记孩子他爸爸。你们不知道,解放前,多数夫妻都是父母之命、媒妁之言,但我和孩子他爸是自由恋爱,我们冲破了‘同姓不通婚’的束缚才走到一起,就连度蜜月,我们也是在飞机炸弹和枪炮声中度过的。”

“而且,我那时还有个挺单纯的想法,既然共产党能把美国军队打回到三八线,既然共产党欢迎我到惠景医院给志愿军做护士,既然共产党正在大力宣传‘一定要解放台湾’,那台湾解放了,我们夫妻不就团聚了么?她爸爸回来,是不是也可以到惠景医院给志愿军治病呢?可是,谁能想得到,这解放台湾的大事,我们夫妻一直也没能等到啊!”

“组织上对您一点歧视都没有吗?”

“没有。至少我没感觉到,从1951年到文化大革命爆发,在湘潭中心医院(即惠景医院),我几乎年年都是先进工作者,有一年,我甚至被评为劳动模范。我工作努力,许多护士不愿到传染科工作,说是害怕,我身体好,又注意消毒,脑膜炎、伤寒、肝炎病,我都不怕,都是我去。没退休的时候,我不大会做饭,天天吃食堂,但我工作特别努力,病号们都说,只要一听到楼道里走路的声音,就知道陈大姐来上班了。”

“也有一件事,算是对我女儿有歧视。基因的力量太强大了,大女儿对她爸爸还有点模糊印象,小女儿两岁多就跟她爸爸分开了,可孩子爸爸喜欢文艺这一条却遗传给了两个女儿。大女儿毕业进了湘潭市京剧团,二女儿1964年读到高二,恰逢广州军区歌舞团来湘潭招生。初试、复试,整个湘潭市只有她一人顺利通过。有一天,两位军人到医院找我,把我吓了一跳,原来部队派人来政审。我当然实话实说,因为从参加工作,每次填表我都如实填写‘何时何地参加何党派’、‘何时何地参加何军队’、‘有何海外关系’等等。我明知可能会完蛋,但这么大的事,你想隐瞒也瞒不住啊!结果,二女儿最终没能被录取。”

“我倒没觉得。1966年,医院里有几个人给我贴了大字报;1968年,造反派又命令我把户口、工资关系都迁到下面(湖南省炎陵县)的公社卫生院去。可是你知道,我到了缺医少药的基层卫生院,反而不会有人批斗你、歧视你。下放之后,我只插了一天秧,老乡们就不让我再下田干农活了。就像我参军到工兵13营,公社的上上下下,对我都挺照顾的。1974年落实政策,我的户口和工资又转回了湘潭市中心医院。”

“要说惨,主要是我们夫妻再也没能见上一面。抗美援朝之前,他爸爸还从香港给我写过几封信,再然后,就音信全无了。1973年,我妹妹从台湾经香港,给我老家寄了一封信。我妹妹也嫁给了国民党军官,但妹妹、妹夫一起去了台湾,她比我幸福。我倒霉,妹妹写信来的时候,我恰好在炎陵县的卫生院,我弟弟收的信,因为害怕,他把信直接交给了组织,根本就没告诉我。

1990年4月,陈淑(右二)去台湾扫墓,悲痛万分。陪伴者是她的妹妹、妹夫等

“一直到‘文革’结束的1979年元旦,全国人大发表《告台湾同胞书》,我弟弟才把‘文革’期间我妹妹来信这事告诉我。我立刻按照香港原地址写信寄回去,可惜,六七年时间过去,人家可能早就搬家了。信被香港邮局退了回来,说‘查无此人’。”

“这之后,直到1987年,我妹妹才重新与我联系上。妹妹怕我受不了,就把孩子爸爸去世的消息先告诉了我女儿,两个女儿又慢慢地、一点一点给我渗透。直到1988年我妹妹第一次回大陆探亲的前几天,我才知道,孩子她爸1977年就走了,死的时候,他还没过63岁的生日呢。”

“最惨、最冤的是,从他爸爸去世,到我得知噩耗的1988年,中间隔了差不多10年或11年。得知消息的那些日子,我真是觉得上帝对我太不公平了。丈夫去世两年之后,党中央才发表《告台湾同胞书》,后来叶剑英又说要和平解决台湾问题。我一听,心里高兴,以为三五年内孩子爸爸就能回来。我和女儿,几次应邀到(湘潭)广播电台去录音,因为(湘潭)统战部的干部说,‘录音带,会很快送到福建去广播,你丈夫肯定可以听得到’。”

“组织上来找我(录音),我为什么会爽快答应?因为我从心眼里想告诉孩子她爸爸,我还活着,我还没有改嫁,我不管统战不统战,我是真心在等他回家,哪怕我们俩都六七十岁了,也可以相互搀扶、相互照应再过上几年、十几年。我以为,组织上应该知道一切,但其实,孩子她爸不是国民党高层人士,让我去录音的湘潭市统战部肯定也不知道孩子他爸在中央宣布和平解决台湾问题之前,就已经去世了。想起这件事,真是觉得自己好冤、好惨。1988年(得知消息),我觉得自己这一辈子的希望忽然就破灭了,我哭了一个多月,真是眼泪都哭干了。那几年,就连基督在我心里也有点淡了。”

“他爸爸在台湾的生活情况,我是后来听我妹妹说的。他爸爸去了台湾,先是继续做军医。1959年退役离开部队,在高雄开了一家私人诊所。他爸爸是好人,开了诊所也注定不会发财。听我妹妹说,有病人来,能给钱,他就收点钱;没钱的病人来看病,哪怕给点米,他爸也会给人家看病。在高雄,他就和我妹妹、妹夫住在一起。”

“孩子爸爸也一直独身,没有结婚再娶?”

“是啊,直到1977年去世,孩子她爸也没有再结婚。其实,我什么可能性都想到过,他爸爸那么优秀,那么乐观,走到哪里都会有女医生、女护士喜欢的,就算他爸爸熬不过去,跟别人结婚了,我也不会埋怨他。可是,我什么都想到了,就是没想到他六十多岁就走了。”

“从1988年得知消息,花了两年时间,总算把海峡两边的各种手续都办妥了。90年4月我先到香港,再转机飞高雄(那时两岸尚未通航),最大的收获,一是看到陵园看到了他,一是带回了我们夫妻的照片。我们夫妻的合影,本来我手边也有的,‘文革’爆发,一把火都烧掉了。我原来以为在台湾,孩子爸爸会保留一张我们的戎装结婚照,可他留下的遗物中也没有那张结婚照。我能带回来的只有他的军官证、退役证,还有他在高雄开办私人诊所的行医执照等等。”

抗战军人陈淑、陈希纯夫妇凄美爱情的结尾,是一抹亮色:2015年1月19日,《湘潭晚报》记者易书宝撰写了《湘潭市中心医院抗战老兵陈淑:弱女子投笔从戎》,报社发稿后,市民政局经严格核对,确认了陈淑中尉的国军抗战女兵身份,民政局的科长登门,送来1000元慰问金,向这位抗战女英雄表示敬意。

湖南老兵协会湘潭分会亦告诉陈淑老人及其家属:该协会寻访到的湘潭国军抗战老兵,共计53位,年龄最大的103岁;陈淑中尉,是该分会寻访到的第41位国军英雄老兵。